Corpo e experimentalismo são marcos existenciais na produção dos artistas que performam. Os 40 trabalhos que constituem a exposição Minha língua: Lenora de Barros, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, enfatizam a combinação múltipla de linguagens ativadas pela artista ao longo de quatro décadas. De forma espiralada, cognitiva, o conjunto revela as afinidades da produção da artista desde os anos de 1970 até a videoperformance A Cara. A Língua. O Ventre. (2022), nascida durante o processo da mostra, curada por Pollyanna Quintella e comissionada pela Pinacoteca. Como raros artistas, Lenora retira a argila de seu destino utilitário e decorativo e a coloca no centro de um discurso experimental, conceitual, fazendo uma leitura da matéria onde ancora as imagens. A Cara. A Língua. O Ventre. decanta e desvia a sensualidade em várias direções. As três partes que compõem a obra são estratégias para ela experimentar movimentos sensuais da argila no seu corpo.

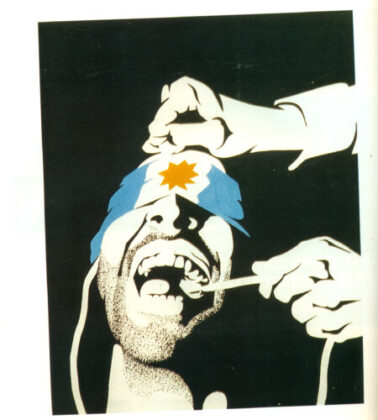

Instalada no centro de grande sala, a obra instiga e envolve o espectador, mas permite que ele faça a própria “viagem”. O movimento lento das mãos amassando a argila, na tentativa de “esculpir” uma enorme língua, é sensual. A ideia é que o espectador alcance outra visibilidade, privilegiando fenômenos invisíveis aos olhos e “veja” o objeto saindo de sua boca. Para atingir o ilusionismo, Lenora conta com olhares de parceiros que acompanham a filmagem. Como ela comenta, “executar isso é bem diferente do que fazer uma performance ao vivo”. Há tempos a artista investiga a relação com a língua e com a palavra língua, ao mesmo tempo ideia de idioma, de órgão e de linguagem. Essa definição foi reiterada por ela na Flip deste ano, na mesa O Corpo da Imagem. O pioneirismo da abordagem conceitual da palavra e do corpo nas artes visuais, pela importância simbólica dos elementos escolhidos, transforma alguns de seus trabalhos em contraescrita imagética.

O abdômen também mantém a sensualidade na videoperformance e parte de uma definição do poeta concretista Décio Pignatari. “A mulher tem o relógio da história no umbigo”. Lenora comenta a proximidade do conceito com a obra Por Si, em que uma bolinha de pingue-pongue desliza na mesma área do abdômen. A cara de espanto, um dos fios condutores da obra de Lenora, aparece discreta na videoperformance.

Os trabalhos gravitam em torno da obra central e mantêm conexões conceituais como a série Não Quero Nem Ver (2005), formada por quatro vídeos projetados em pequenos monitores: Tato do olho, Ela não quer ver, Já vi tudo, Há mulheres. Em Já vi tudo, Lenora é filmada encapuçada por malha tricotada, fechada sobre sua cabeça. Nesse trabalho ela optou por usar o tricô, “uma atividade estigmatizada, por ser uma feminina, eu mesma já fiz tricô”. Mesmo escondida sob um capuz, ela atua numa experiência que se move numa dupla essência: visual e verbal. Os mesmos dedos, anelar e indicador, que perfuram a argila na videoperformance, em Já vi tudo tentam criar orifício na malha de lã tricotada. A sonorização ecoa a linguagem poética sussurrada que chega a murmúrios. Já no vídeo Há mulheres, nascido de texto publicado de 1993 a 1996, na coluna Umas, assinada por Lenora no Jornal da Tarde, a filiação com a videoperformance se dá mais pela experiência estética. O poema Há mulheres é recitado em voz baixa, no mesmo ritmo cadenciado dos demais trabalhos desta série, em que seus jogos de linguagem estão sempre presentes.

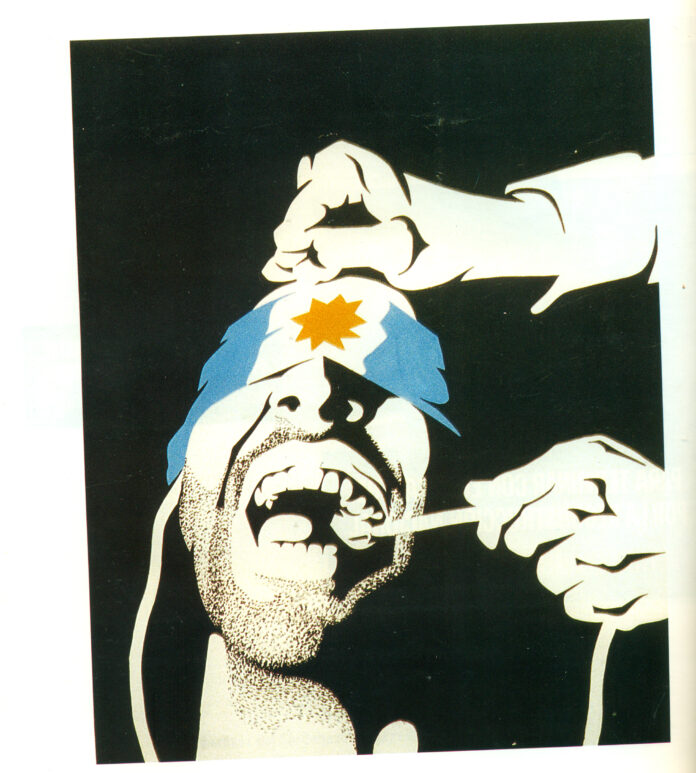

A consciência do corpo como percepção poética chega mais forte para Lenora quando participa da exposição Mulheres radicais (2016), na Pinacoteca, com curadoria de Andrea Giunta e Cecilia Fajardo-Hill. A coletiva reunia cerca de 100 artistas com obras produzidas entre 1975 e 1985. “Todas se manifestavam a partir do corpo, corpo suporte de expressão, corpo ideal a partir do corpo”, como define a artista, que se identificou fortemente com elas.

A ludicidade envolve a série A Máscara de Mão (2017), composta por objetos nascidos quando ela frequenta, por acaso, um estúdio nos Estados Unidos. “Eu não tinha a menor intenção de trabalhar com argila, porque até aquele momento eu pensei, não tenho nada a ver com isso”. No entanto, um dia, ao pegar um bloco de barro, foi trabalhando pelo avesso, por trás. Chega aos movimentos de criar orifícios que foram repetidos e fizeram surgir A Máscara de Mão, para ser calçada como luvas, supostamente individual, mas que, ao se sociabilizar performaticamente, ganha chancela libertadora. Com esse trabalho Lenora reafirma a máxima de que qualquer objeto pode falar uma língua secreta.

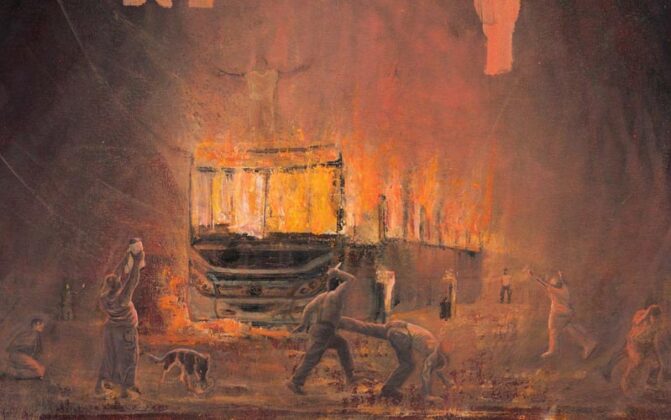

O conceito que compõe o inventário de Lenora, ora real ora imaginário, traz um repertório de indagações que perpassam de uma obra a outra e coloca o olhar atento em outros registros cognitivos. A artista altera a percepção da arte com questionamentos que se comunicam por meio da centralização do corpo e do eu. A série Procuro-me (2003) surgiu naturalmente quando ela passava diante de um quiosque instalado em frente a um cabelereiro, no Shopping Iguatemi, onde as pessoas podiam ser fotografadas com cabeleiras. “Eu achei aquela situação insólita, engraçada, curiosa e resolvi fazer”. A fotoperformance foi publicada no caderno Mais!, da Folha de S.Paulo, e evoluiu para outros desdobramentos.

Quando acontece o ataque às Torres Gêmeas, ela assiste pela TV pessoas desesperadas procurando umas às outras. Com isso, inventa diferentes autorretratos que lembram cartazes de pessoas desaparecidas, colados em lugares públicos. As fotos são diferentes entre si e não revelam a verdadeira Lenora. Essas imagens incomodam. Em 2002, alguns cartazes de Procuro-me, colocados na fachada do Centro Universitário Maria Antônia, foram vandalizados pelo grupo Art-Attack, que confessou o estrago. Agora, essa obra assume um protagonismo positivo no processo de implantação da nova montagem do acervo da Pinacoteca. Procuro-me, entre outros trabalhos, está exposta permanentemente em alguns locais do museu.

Para além da expressividade e do desafio de interpretar a obra de Lenora de Barros, que em cada mostra provoca novas interpretações de acordo com a situação temporal, a exposição se abre para reflexões atualizadas sobre um novo começar.

SERVIÇO

Lenora de Barros: minha língua

Edifício Pinacoteca Luz: Praça da Luz, 2, São Paulo, SP, 2º andar

8 de outubro de 2022 a 9 de abril de 2023

Visitação: quarta a segunda, das 10h às 18h.

Ingressos: R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia-entrada), gratuitos aos sábados