Tanto a escolha de cinco coletivos como indicados para o Turner Prize, em 2021, como o anúncio de 14 coletivos como primeiros participantes da documenta quinze indicam um momento de inflexão importante na prática artística, que revela o espírito do tempo: a passagem do isolamento do chamado artista plástico em seu ateliê para uma ação de caráter solidária e sustentável, que visa novas formas de ação do mundo. Finalmente.

Em outras áreas artísticas, como o teatro, a dança e a música, por exemplo, a experiência coletiva sempre esteve presente. Nas artes visuais, muito pouco, apesar de vários casos históricos isolados. Contudo, desde o início do século 21, vêm crescendo iniciativas que não deixaram de ser mapeadas em mostras importantes como o Panorama da Arte Brasileira de 2001, com curadoria de Paulo Reis, Ricardo Basbaum e Ricardo Resende, no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP).

Entre os grupos lá selecionados estavam Atrocidades Maravilhosas, Mico e Clube da Lata, que há vinte anos já buscavam uma nova forma de agenciamento no cenário artístico. Também participou daquela edição do Panorama a artista Mônica Nador, com o projeto Paredes Pinturas, embrião do Jamac – Jardim Miriam Arte Clube, que cinco anos depois participou da 27ª Bienal de São Paulo, em 2006.

Com curadoria geral de Lisette Lagnado, a edição, intitulada Como Viver Junto, trouxe de fato mais coletivos além do próprio Jamac, como o argentino Eloisa Cartonera e o chinês Long March Project. Já oito anos depois, na 31ª edição, um grupo de curadores selecionados por Charles Esche novamente deu foco a coletivos, como o próprio ruangrupa, que agora dirige a documenta quinze, mas também o boliviano Mujeres Creando, o russo Chto Delat ou o argentino Etcetera e o brasileiro Grupo Contrafilé.

Não deixa de ser irônico que esse crescimento de coletivos tenha surgido durante o fenômeno da expansão das feiras de arte que, por seu perfil essencialmente comercial, trouxe de volta um caráter um tanto fetichista do artista e sua obra, além de elevar a figura do colecionador como o principal legitimador do circuito – só o que vende deve ser considerado.

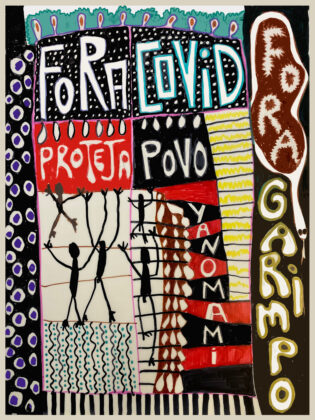

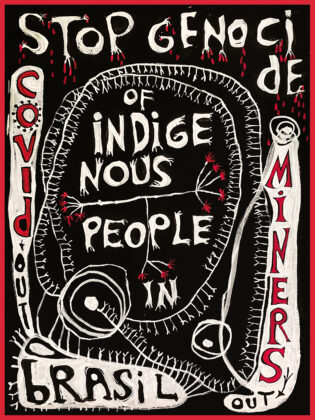

Como uma espécie de antídoto a esse sistema, que já demonstrava decadência há alguns anos, esses coletivos buscaram novas práticas, quase sempre longe das feiras e das casas dos colecionadores. Eles estão tanto em instituições como universidades, caso do Forensic Architecture, baseado no Goldsmiths da Universidade de Londres, que aliás foi indicado ao Turner em 2018, ou são apenas grupos informais de artistas, como o #coleraalegria, no Brasil, que vem contribuindo em manifestações políticas relevantes com a criação de um material visual inovador e longe dos clichês sisudos da militância convencional, além de ter forte inserção nas redes sociais.

Não por acaso, em seu recente livro O que vem depois da farsa, o crítico norte-americano Hal Foster aponta que muitos artistas vêm trabalhando na chave da “reconstrução”, isto é, estão buscando sistemas que sirvam como possibilidades alternativas ao mundo em colapso.

O caso do #coleraalegria é exemplar, porque se trata de um agrupamento de militância, onde cada qual segue com seu trabalho individual, mas no coletivo há uma energia que se multiplica pelas singularidades.

Dessa forma, ao contrário do que se convencionou afirmar de que a documenta lança tendências, a próxima edição do evento vai consagrar práticas em construção há mais de duas décadas, que estão reposicionando o sistema das artes.