Aulas, performances, intervenções urbanas, demonstração de técnicas e exibições de fotofilmes e videoarte, tudo à distância de uma tela. Integralmente produzida por artistas visuais residentes em Campinas, o primeiro evento do Circuito Livre de Arte Independente da cidade (CLAI Campinas) acontece virtualmente entre os dias 17 e 29 de abril de forma gratuita pelas redes sociais do projeto.

Em 2020, 17 espaços e iniciativas autogeridos ligados às artes visuais se uniram em um projeto em rede na cidade do interior de São Paulo. O objetivo principal do grupo é seguir movimentando a cena cultural nos difíceis tempos pandêmicos, servindo de apoio tanto para as instituições quanto para os artistas da cidade. Após meses de atuação independente, o projeto tem seu primeiro evento (virtual), viabilizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

Porém, se engana quem pensa que a intenção de construir uma iniciativa em rede surgiu com a eclosão do coronavírus. A ideia ronda Maíra Endo, editora-curadora do HIPOCAMPO, desde 2015, quando ela se desligava do Ateliê Aberto, espaço de arte independente que encerrou suas atividades em Campinas naquele ano. “Percebi como os espaços e iniciativas de arte auto-organizadas dependem de redes de colaboração, de relações de dependência estratégica, para sobreviverem”, explica.

Entre 2015 e 2020, Maíra viu a cena de arte independente crescer. “Vale lembrar que, já há muitos anos, o circuito institucional das artes visuais em Campinas, formado por instituições públicas e privadas, encontra-se reconhecidamente falido, incapaz de atender às necessidades dos artistas. A cidade tampouco comporta galerias de arte contemporânea, ou seja, não existe um mercado. Em Campinas, quase tudo, em termos de artes visuais, acontece no circuito auto-organizado”, afirma.

Foi nesse cenário, com uma cena emergente, que a curadora notou que não estava sozinha em sua ideia. Outros gestores também pensavam em um projeto em rede e estavam dispostos a construir esses vínculos. Foi nas conversas com Ana Angélica Costa, artista e gestora da Casa de Eva, e Teresa Mas, arquiteta e gestora do Pavão Cultural, que a articulação de um agente coletivo deixou de ser apenas mais uma das ideias guardadas na gaveta.

A construção do projeto

“Inicialmente, nossa ideia era promover a FLAI – Feira Livre de Arte Independente de Campinas, na intenção de movimentar a cena de artes visuais e gerar renda para os artistas”, conta Teresa. Para isso, iniciaram um mapeamento dos espaços de arte da cidade, de forma a encontrar possíveis parceiros para a empreitada. “Nesse momento, percebemos o quanto o circuito de arte em Campinas era desarticulado: havia muita coisa sendo produzida e exibida, mas quase não havia trocas entre espaços e agentes, com algumas poucas exceções”, conta Ana.

Porém, em meio à sua concepção, o projeto deparou-se com um imprevisto: a pandemia de coronavírus. Previsto para o segundo semestre de 2020, ele precisou ser repensado. “Conforme foi ficando claro que a pandemia forçaria o fechamento dos nossos espaços, que não haveria possibilidade de montar a FLAI e que muitos artistas independentes poderiam estar em dificuldades, convidamos aqueles espaços que fariam parte da feira para uma conversa sobre como poderíamos nos ajudar nesse momento difícil”, compartilha Teresa.

A necessidade da organização coletiva ficava ainda mais clara, pelas novas dificuldades a serem enfrentadas nos períodos de isolamento e distanciamento social. Por isso, buscaram conhecer melhor a proposta e realidade de cada um dos espaços, para estruturar a rede de apoio. “Esse processo foi incrível para percebermos a multiplicidade tanto em termos físico, financeiro e de forma de atuação, o que torna as trocas de experiências ainda mais ricas: tem espaço que existe há 30 anos, com artistas com ampla experiência na cidade de Campinas, e iniciativas que abriram no início da pandemia, com gente jovem e com muita vontade de fazer a coisa acontecer mesmo em contextos tão adversos como o que estamos vivendo”, compartilha Ana.

Hoje, o Circuito Livre de Arte Independente de Campinas é formado por 17 espaços independentes e coletivos autogeridos. Sendo eles: AT|AL 609, Ateliê/8, Ateliê CASA, Ateliê Oráculo, Casa de Eva, Clubinho Eulina, Estúdio Casa Ímpar, Fêmea Fábrica, Folha, HIPOCAMPO, Instituto Pavão Cultural, Nave na mata, Rabeca Cultural, Sílvia Matos Ateliê de Criatividade, Torta, TOTE Espaço Cultural e o Xilomóvel – Ateliê Itinerante.

Como primeira ação, o projeto buscou dar visibilidade aos espaços e gestores através de um perfil de Instagram do CLAI – no qual cada membro pode compartilhar sua produção com os seguidores dos demais. Então, veio a possibilidade de se inscrever no edital Ações em Rede da LAB. “Foi o gatilho para que realmente pudéssemos viabilizar essa ação conjunta que agora realizamos”, conta Teresa. Através do edital, o coletivo em rede conseguiu edificar seu primeiro evento, com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, montando uma programação gratuita com conteúdos concebidos por artistas e gestores de Campinas.

O projeto original previa a realização do evento CLAI na Praça, com atividades presenciais oferecidas em áreas públicas, e do CLAI Aberto, um roteiro de visitas aos locais integrantes do circuito. Porém, o agravamento da pandemia e o aumento das restrições à circulação de pessoas exigiu a adaptação ao formato virtual e conversão das visitas em um mini documentário em vídeo – que será exibido no último dia do festival.

“O circuito de arte de Campinas certamente é muito mais forte hoje do que há um ano e o CLAI certamente foi fundamental neste sentido. É muito diferente trabalhar sozinho e saber que temos uma rede de apoio e trocas com a qual podemos contar”, conclui Ana.

Para quem ficou interessado, disponibilizamos abaixo a programação completa do Circuito Livre de Arte Independente de Campinas, a ser transmitida pelos perfis de Instagram e Youtube do projeto.

Programação

17/04 | sábado

11h – Videoaula: Tudo é Desenho (ou pelo menos pode ser…), com o artista visual Marcelo Moscheta, do Ateliê/8. Inspirado em escritos de artistas como Cildo Meireles, Richard Long, De Kooning e outros, a aula aberta vai tratar do desenho e sua realização em diferentes suportes, técnicas e formatos;

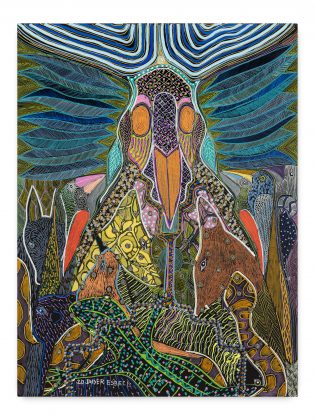

17h – Videoarte: 128 dias, da artista visual Estefania Gavina, do Ateliê CASA. A partir da proposta original da intervenção Divindades Inumanas, a artista explora em seu jardim e ateliê fragmentos de instantes da vida cotidiana, construindo poeticamente seu olhar para o tempo presente e a finitude da vida;

18/04 | domingo

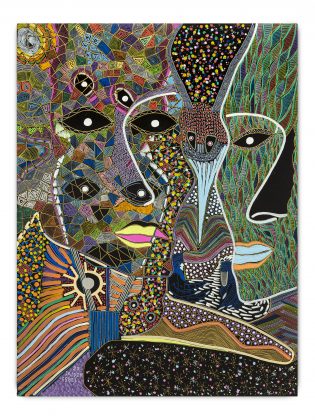

11h – Intervenção urbana: pintura ao vivo de um mural com o artista visual Fabiano Carriero, do Ateliê Folha, e participação da artista visual Eduarda Ribas. As pinturas de Carriero trazem arquétipos de nossa brasilidade, levando as cores e dores do povo para a rua.

20/04 | terça-feira

20h – Fotofilme: Sessão Festival Hercule Florence I, que tem como matriz e inspiração a invenção isolada da fotografia no Brasil, em Campinas, por Hercule Florence, em 1833.

21/04 | quarta-feira

20h – Fotofilme: Sessão Festival Hercule Florence II.

22/04 | quinta-feira

20h – Fotofilme: Sessão Festival Hercule Florence III.

23/04 | sexta-feira

20h – Videoarte: Sessão HIPOCAMPO. Fundado em 2016, o HIPOCAMPO dedica-se à construção de um acervo público, multidisciplinar e digital, hoje formado por cerca de 250 peças de autoria de mais de 40 colaboradores.

24/04 | sábado

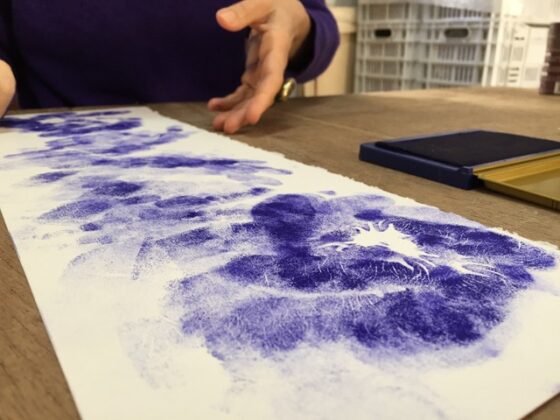

14h30 – Oficina: Impressão e colagem de painel em lambe-lambe, com os artistas Luciana Bertarelli, Marcio Elias e Simone Peixoto, do Xilomóvel Ateliê Itinerante. Oficina ao vivo com demonstração da impressão de xilogravuras e criação de um painel de 3×3 metros em lambe-lambe.

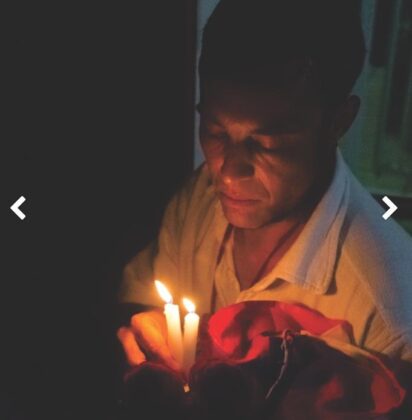

18h – Performance: Consumindo Kairós, com o artista visual MIRS Monstrengo, do Estúdio Casa Ímpar. MIRS propõe uma performance ao vivo, trazendo elementos simbólicos coletivos e de sua poética que tratam de diferentes concepções da ideia de tempo nos dias atuais.

25/04 | domingo

11h – Videoaula: Câmeras Obscuras, com Ana Angélica Costa, artista visual e gestora da Casa de Eva. A partir da proposta original da intervenção Uma árvore com frutos estranhos, em que uma série de pequenas câmeras obscuras pendem dos galhos de uma árvore, será explicado o processo de formação da imagem pelo princípio da câmera obscura.

17h – Performance coletiva: TEMPO CORPO versus TEMPO VIRTUAL, com a artista Cecília Stelini, do AT|AL 609 – lugar de investigações artísticas. Uma ação que questiona a presença física e a presença virtual de um corpo, evidenciando situações que nos são impostas. Quando o corpo físico é realmente necessário? Realizada pela plataforma Zoom em tempo real, com participação do público. Inscreva-se para a performance coletiva clicando aqui.

29/04 | quinta-feira

20h – Mini documentário sobre os Espaços Membros do CLAI. Vídeo que mostra os espaços e iniciativas participantes do Circuito Livre de Arte Independente de Campinas e substitui o CLAI Aberto, evento que faria a visitação presencial aos espaços em um passeio de bicicleta. Transmissão pelo YouTube, com participação dos gestores dos espaços pelo chat. Duração: 30 minutos.