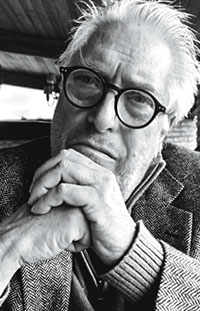

Prolífica cineasta experimental, Vivian Ostrovsky, 76, carrega mais de 30 filmes na sua bagagem. Nascida nos Estados Unidos, depois de ter passado a infância no Rio de Janeiro, iniciou estudos na Europa. Foi lá, na França, que junto com Rosine Grange, nos anos 1970, fundou a organização pioneira Ciné-Femmes Internacional, dedicada exclusivamente à promoção, distribuição e exibição de filmes realizados por mulheres. Tudo isso em um modo guerrilha, viajando com os rolos de filme em uma caminhonete Renault 4L e circulando pela França e pela Europa para mostrá-los, em um tempo em que os distribuidores – todos homens – não queriam tocar em filmes de realizadoras. Ainda em 1975, Ostrovsky foi uma das responsáveis pelo simpósio internacional Women in Film, sob tutela da UNESCO, e que reuniu nomes como Susan Sontag; Agnès Varda; Chantal Akerman – de quem foi grande amiga e à qual dedica But elsewhere is always better -; e Mai Zetterling, cineasta sueca da qual está organizando uma retrospectiva nos dias de hoje.

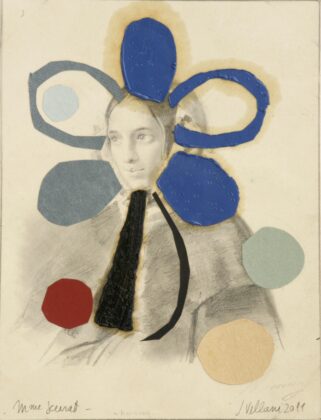

Utilizando-se de found footage (imagens encontradas, sejam de arquivo ou não) e dos seus próprios filmes caseiros, Ostrovsky acabou criando sua própria linguagem, a qual o cineasta e crítico Yann Beauvais apelidou de “journal-mosaic” (diário mosaico), uma junção de dois gêneros do cinema experimental, a video colagem e o cinediário. Nas palavras da escritora Juliet Jacques, o trabalho de Ostrovsky apresenta a dialética como um elemento recorrente, seja entre imagem e som, culturas e ideologias, ou passado e presente.

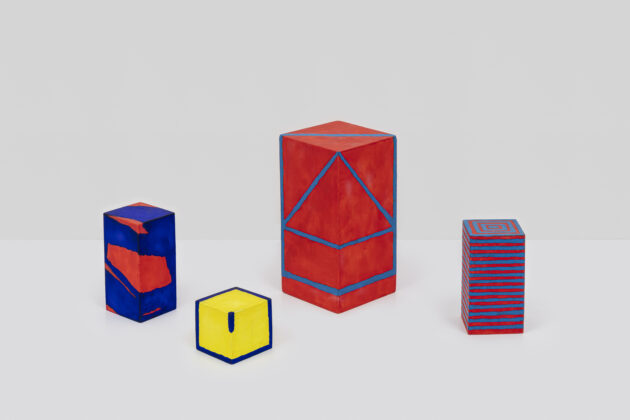

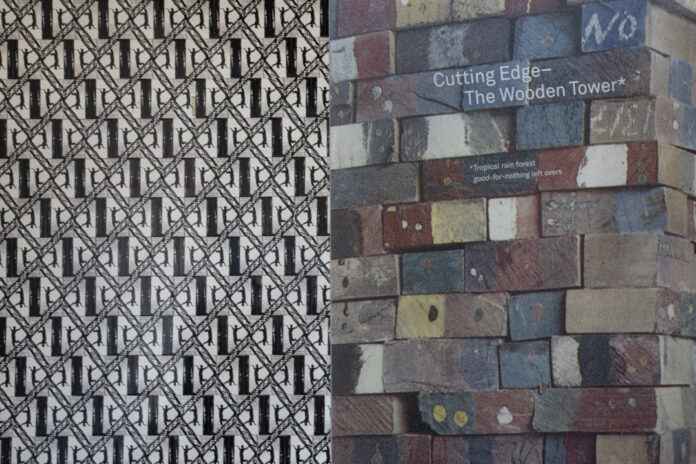

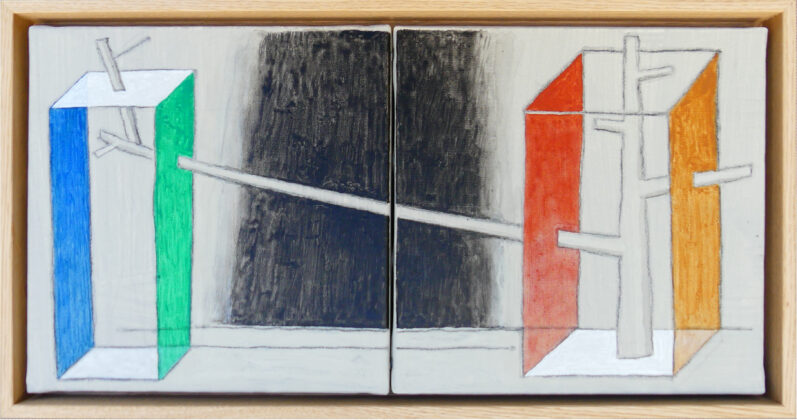

Recentemente, ela foi responsável pela programação da segunda edição do Festival Scratch Collection, organizado pela distribuidora de filmes experimentais Light Cone, para o qual selecionou filmes de 33 realizadoras mulheres, vindas de 14 países e diferentes gerações, dos anos 1940 à contemporaneidade. A arte!brasileiros conversou com a cineasta sobre o evento, o cenário do cinema experimental e sua amizade com Ione Saldanha, artista gaúcha conhecida pelas pinturas em carretéis, ripas e bambus e cujo trabalho lida com questões como a quebra da moldura e a conquista do espaço pela cor, segundo Adriano Pedrosa, curador responsável pela homenagem a Saldanha que ocorre agora no Masp.

ARTE!✱ – Sendo você uma cineasta, mas também distribuidora de filmes e programadora de festivais, como ocorre esse cruzamento entre ofícios? Em que momentos você percebe um empréstimo entre a realizadora dos seus próprios filmes e a responsável por selecionar os de outras autoras?

Vivian Ostrovsky – São três atividades em épocas diferentes também. Eu comecei com a função de distribuidora, tendo distribuído filmes de mulheres entre 1974 e 1980. A partir de 1980, eu comecei a fazer meus próprios filmes, o que me levou a parar a distribuição. Já o trabalho de curadoria foi algo que comecei por volta de 1990 e faço até hoje, de forma esporádica. Como curadora eu nunca programo os meus próprios filmes porque acho isso totalmente antiético. Dos meus filmes quero que sejam outras pessoas que façam a programação.

Meu polo principal é como cineasta. Tenho feito principalmente curtas. No cinema experimental os filmes são bem mais curtos, o financiamento sendo uma das razões para tal: em geral não há financiamento para esse tipo de cinema, são os próprios cineastas que se financiam. Em épocas passadas já houve ajuda nos lugares nos quais residi (França e EUA), mas, de fato, eu nunca tentei arranjar nenhum patrocínio ou bolsa pela simples razão que eu não trabalho com roteiro e nem posso saber o que vou fazer. Com isso quero dizer que existem certas coisas que eu sei de antemão, por exemplo, eu fiz um filme com uma coreógrafa sobre dança, sobre o preparo, os bastidores de um espetáculo. Eu sabia que queria fazer um documentário experimental sobre esse assunto, mas em geral pegava a câmera e ela era como meu caderno, eu ia filmando a torto e a direito coisas que atraiam o meu olho, nem todas que eu depois usava: tenho um arquivo de super 8 que totalizam uns 40 quilômetros ou mais de filmes em bobina e de vez em quando uso uma coisa ou outra. Justamente por isso eu também não podia dizer que tenho um projeto pré-definido, e que vou fazer “isso” ou “aquilo”. Em geral, trabalho sobre as imagens mesmo e nisso que vai se formando o filme, a partir dessa matéria, e pela associação de ideias.

ARTE!✱ – Como ocorreu sua transição da graduação em Psicologia na Universidade Sorbonne para o feitio dos filmes? Foi algo natural?

Eu acabei a graduação de psicologia, saí diplomada e sabia que não queria trabalhar como psicóloga. Nos anos 1970 havia muitos filmes bons para ver, era uma época riquíssima, com autores como Alain Resnais, Ozu, Wim Wenders, Glauber e o cinema novo, o cinema novo tcheco e o cinema suíço, Bergman; cada semana saía no mínimo quatro filmes que eu queria ver. Além do mais, na cinemateca francesa – da qual eu morava perto – eu podia ver filmes ótimos de todo tipo, clássicos ou outras coisas que não conhecia. A cinemateca foi, para mim, uma ótima escola. Essa foi minha educação, aprendi fazendo.

ARTE!✱ – Tendo vivido no Brasil, em Paris e residindo nos EUA, você acredita que a linguagem interfira no nosso pensamento criativo? Você nota uma engrenagem mudando à medida que raciocina entre linguagens e territórios diferentes?

Eu prefiro que seja o pensamento criativo que interfira com a linguagem e não o oposto. Para mim, não é tanto o raciocínio que muda entre linguagens e territórios, mas o que se muda é, por exemplo, o que se diz e como se diz.

ARTE!✱ – No seu trabalho há a interposição das suas gravações com filmagens de arquivo. Quando procuramos em um arquivo – pessoal ou público -, de certo modo estamos explorando o direito de ser lembrado. Hoje, com as redes sociais e o acervo da internet, que não poupa ou liberta ninguém que tenha pisado lá, estaríamos lutando ao mesmo tempo pelo direito da memória e pelo direito de sermos esquecidos?

Para mim as redes sociais são facas de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você pode ver coisas muito engenhosas e criativas de 30 segundos ou um minuto, nós estamos nos afogando em um oceano de imagens que já não tem cabimento.

Para falar sobre o direito de ser esquecido, é verdade que, hoje em dia, você encontra quase tudo na internet, assim como é verdade que certas coisas que você gostaria de esquecer você não pode. Mas, ao mesmo tempo, há como descavar coisas que foram esquecidas e que viraram lixo. Por exemplo, o trabalho da cineasta sueca Mai Zetterling, que, quando eu comecei nos anos 1970, era uma grande figura da história do cinema sueco. Zetterling era atriz do Bergman e depois começou a realizar os próprios filmes. Hoje, ninguém a conhece mais, no entanto, ela era uma das únicas mulheres que conseguia verba para fazer longa-metragem de sala de cinema, era muito feminista. Agora estão restaurando os filmes dela na Suécia.

ARTE!✱ – Sobre sua seleção para a segunda edição do Scratch Collection, disse que olhou para obras que não via há muito tempo, por um lado, e para a geração do novo milênio em busca de algo novo, por outro. Como resultado selecionou filmes que datam dos anos 1940 a 2021, totalizando 33 cineastas de 14 nacionalidades. O que você sente falta dos clássicos? E o que, nos novos, dá as boas vindas?

Adoro os dois, eu adoro os clássicos e não tem nada que me faça falta porque hoje em dia eles são mais acessíveis do que nunca, graças a YouTube, Vimeo, Ubu Web, entre outros. Quanto aos novos, são novas direções, novas temáticas, como ecologia, identidade, gênero. Então, eu acho muito bom porque você tem acesso às duas coisas. Se você ainda tem fome, dá pra “abrir a geladeira e pegar o que você quer”, mais do que antigamente, porque antes era preciso esperar sair no cinema para ver…

ARTE!✱ – O festival aconteceu entre outubro e novembro. Ainda estamos passando pela pandemia, mas aos poucos os espetáculos e as salas de cinema parecem caminhar para o retorno de seu ritmo de apresentações. A programação do Scratch Collection de 2021 sofreu com limitações da pandemia?

Não houve limitação, eu até fiquei surpresa. Eu não posso dizer “depois da pandemia” porque ainda temos 50 mil casos de Covid-19 na França por dia. Quer dizer, não estamos fora da pandemia, mas fora do lockdown, das coisas fechadas. Por conta disso, o pessoal estava com fome de sair na rua e de ir para restaurantes, para cafés, para as brasseries. Apesar disso, os cinemas estavam meio vazios e os donos das salas estavam preocupados. Então, quando começou o Scratch Collection, eu estava esperando pouquíssimas pessoas, ainda mais porque, em geral, para cinema experimental tem um público bem menor que para o “cinema normal”, que é mais conhecido. Mas as sessões variavam entre 90 e 115 pessoas, conforme foi acontecendo, tinha mais e mais gente, muitos jovens, muita gente de escola de artes, de escola de cinema, isso me deixou super contente.

ARTE!✱ – No Brasil, como você observa a cena do cinema experimental?

É algo que me alegra porque há um interesse bem maior agora do que quando comecei e tem se falado muito mais da cena do experimental no Brasil. Posso destacar o Festival Internacional Dobra, organizado junto com o MAM Rio; a Mostra Cine Brasil Experimental, em São Paulo; o Videobrasil; algumas mostras esporádicas realizadas pelo IMS; o próprio Yann Beauvais, que tem um polo em Recife que ensina, apresenta filmes. Isso é muito estimulante porque dos anos 1980 a 2000 não havia quase nada, quando eu organizava festivais de filmes experimentais de mulheres ninguém sabia sobre isso.

ARTE!✱ – No meio das artes visuais, há um certo preconceito contra o filme e a fotografia? Ao ponto que, muitas vezes, a imagem em movimento só tem sua entrada no radar das publicações de arte quando é colocada em uma galeria. Você observa isso?

Eu fiz parte do comitê que selecionava filmes para o Centro Pompidou. Isso já foi há um tempo atrás, quando havia muita diferença entre filme e vídeo, dois campos diferentes – hoje em dia já desapareceu essa fronteira – e, nessa época, o que eu notei é que quando era para comprar um filme, ele valia muito menos. Nesses casos, o museu comprava diretamente do cineasta, mas quando se tratava de um videoarte já havia uma galeria por trás e com isso o preço era dez vezes maior. Entretanto, quando você confrontava os preços de vídeo – mesmo videoarte – com os de pintura, não havia comparação possível porque quase nem era considerado como parte do mercado. Uma outra coisa que é muito importante é em termos de crítica e artigos em revistas de arte sobre vídeo ou filme, tem muito pouco…

ARTE!✱ – Nas primeiras duas décadas do cinema (fim do século 19), percentualmente, havia mais mulheres trabalhando na indústria do que há agora – reporta a crítica e historiadora Pamela Hutchinson. Será que ainda nesta década conseguiremos reverter esses números e acabar com a ideia de que certas funções na produção cinematográfica são “reservadas aos homens”?

Depende da profissão, especificamente, porque as montadoras são principalmente mulheres. No início, porém, até os anos 1970, quase não havia mulheres diretoras de fotografia e diziam que não era possível porque a câmera era pesada demais e a mulher não podia aguentar – idiotices do tipo, mas hoje está mudando, uma mudança qualitativa, não só quantitativa.

ARTE!✱ – Como se iniciou sua amizade com a artista brasileira Ione Saldanha, que será homenageada com uma exposição retrospectiva no Masp a partir de dezembro de 2021?

Ione foi uma grande amiga. Eu fui apresentada à Ione por uma amiga de meus pais. Ela não era da minha geração, era uma geração mais velha e simpatizamos muito, eu adorei o seu trabalho. Me disseram como ela trabalhava com bambus e como eu sou curiosa fui ver as obras no ateliê, no Rio. Isso foi no início da década de 1980 e até a morte dela fomos grandes amigas… Como era uma época pré-internet eu tinha uma grande correspondência com Ione. Tendo conhecimento disso, Adriano Pedrosa, curador dessa exposição, me perguntou se eu não queria escrever uma carta, mais uma carta para ela. Resolvi que era uma boa ideia e escrevi para Ione tentando incluir coisas que eram muito típicas dela e que davam uma ideia de quem ela era como pessoa. Ela gostava de meus filmes, lembro que quando o MAM Rio fez uma retrospectiva deles ela carregou uma plateia que era composta de Lucio Costa, Lygia Pape. Foi fantástico.