Na edição de abril de 1917 da Revista do Brasil, Monteiro Lobato inicia a resenha do livro Artistas Baianos, de autoria daquele que até hoje é considerado o primeiro historiador da arte brasileiro afro-descente, Manuel Querino:

Está aqui um livro precioso e honesto. Editado na Bahia em 1911 só chega agora em São Paulo. Gastou na viagem cinco anos apenas [na verdade, seis]. Foi feliz o autor. Outros há, igualmente valiosos, dados à luz no Norte e no extremo Sul, que ainda não chegaram, e não chegarão nunca, talvez. No entanto as nossas livrarias andam pejadas de novidades beligerantes francesas, dadas a prelo este ano […]. Isto mostra que a França está muito mais perto do Brasil que o próprio Brasil[1].

Quando li este parágrafo, conclui que, de 1917 para cá, pouco mudou no circuito editorial de Brasil. Se aquela edição de Querino demorou seis anos para chegar às mãos de Lobato, passaram-se cinco até que a nova edição de Artistas Baianos chegasse às minhas!

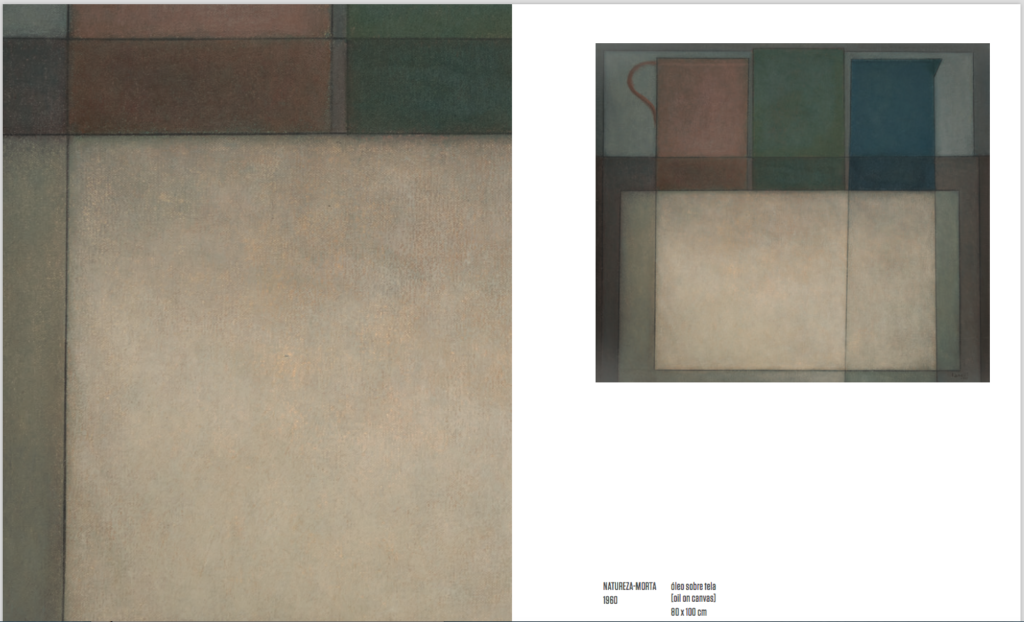

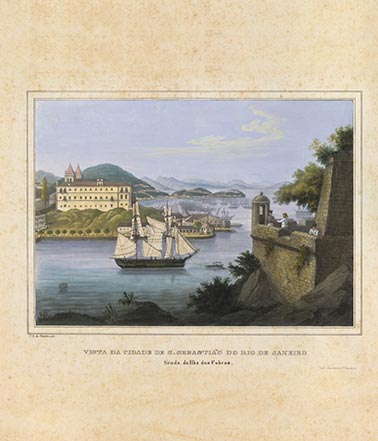

Em 2018, a Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Salvador lançou, em edição facsimilar, os livros Artistas Baianos (indicações biográficas), (1911), e As artes na Bahia (1913)[2], de Manuel Querino, intelectual com formação também na área artística. Essa atitude tão meritória da Comissão na certa respondeu àqueles jovens pesquisadores que, nutrindo um renovado interesse pela obra daquele autor, demandavam edições mais recentes daqueles dois clássicos da historiografia da arte baiana e brasileira.

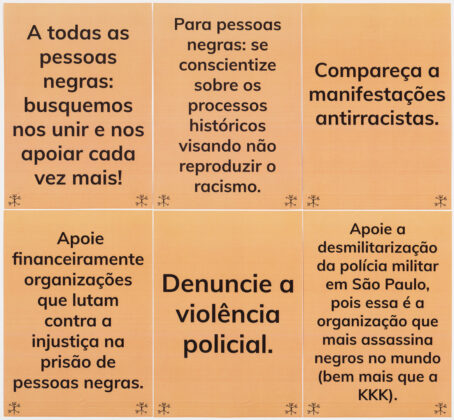

Manuel Querino, falecido em Salvador, em 1923[3], tem tido sua vida e sua obra reavaliadas pelas novas gerações de historiadores, transformando-o no ícone do intelectual negro brasileiro que, tendo nascido livre em um Brasil ainda escravocrata, conseguiu marcar sua presença na cena política e intelectual da Bahia durante os primeiros anos do século XX.

A origem afro-brasileira de Querino chamou a atenção de Monteiro Lobato:

Manuel Querino é membro do Instituto Histórico da Bahia, e é preto, como no-lo revela o seu retrato. Isso só lhe acrescenta valor. Ser preto é ser humilde, partir do nada, encontrar na vida todos os óbices do preconceito social e dispender para obtenção das coisas mínimas um esforço duplo do que requerido pelos que nascem limpos de pigmentos[4]

Em que pese o preconceito presente na frase, nela fica atestada a atenção de Lobato quanto à origem de Querino. Por outro lado, ele reconhece seu esforço em escrever as “indicações biográficas” dos artistas baianos – um trabalho de muitas dificuldades:

[…] Honra lhe seja pela árdua tarefa levada a cabo com tanta modéstia e discernimento. [Querino} não é e nem faz obra de crítico, amontoa simplesmente material que os taines maiores e menores da terra impem de sábios à custa de esforço alheio. Subintitula o seu livro de Indicações biográficas – e reúne tudo quanto em anos de labor conseguiu colher relativo aos escultores, pintores e músicos baianos. Na escultura biografa vinte e sete artistas, alguns escultores, a maioria simples santeiros[5].

***

A estudiosa Maria das Graças de Andrade Leal, na introdução da edição de 2018 de Artistas Baianos, escreve sobre a produção intelectual de Querino:

A sua obra […] está distribuída em duas fases que se complementam. Na primeira, elaborada entre 1903 e 1916, […] produziu ensaios, artigos, crônicas, publicadas em periódicos e livros, que retratavam, criticamente, a situação das artes e dos artistas, dos trabalhadores manuais […]. E, na segunda, entre 1916-1923, dedicou-se a estudar e narrar costumes populares e o protagonismo africano e de descendentes na construção da identidade brasileira[6]

Por essas considerações, frustra-se quem se lançar à leitura dos dois livros republicados pela Câmara Municipal de Salvador, esperando neles encontrar um intelectual negro, engajado na causa afro-brasileira, interessado em descobrir, na produção artística baiana do período colonial até o início da República, índices precisos de uma ancestralidade negra.

Esta questão está ausente nos dois livros de Querino.

Produzidos durante a primeira fase de sua obra, os dois livros trafegam pelos esquemas tradicionalmente estabelecidos pela história da arte europeia. E é justamente nesta característica que reside o interesse sobre eles. Para que se entenda a complexidade que é estudar a realidade artística de Salvador até o início da República, dentro dos parâmetros da história da arte tradicional, é importante estar atento como Querino tentou adaptar os pressupostos daquela narrativa para a realidade de Salvador, marcada por uma complexa intersecção entre os interesses do sistema das corporações profissionais de herança medieval, o estatuto de artista autônomo (introduzido pelo advento das academias de arte) e a realidade escravagista.

O objetivo deste texto é iniciar uma reflexão sobre como Querino tentou adaptar os pressupostos da metodologia da história da arte fundada na Europa, para pensar sobre a situação da arte em Salvador.

***

Foi a evidente ligação de Querino com a história da arte europeia que permitiu a alguns estudiosos associá-lo àquele que, faz séculos, é considerado o primeiro historiador da arte europeu: Giorgio Vasari – artista e intelectual ativo no norte da Itália, a Toscana, entre 1511 e 1574[7].

A conexão entre Querino e Vasari foi mencionada pelo estudioso Luiz Alberto R. Freire no prefácio que escreveu para a versão de 2018 de As artes na Bahia:

Não sabemos se Querino conheceu a obra As vidas[…], do pintor de Arezzo, Giorgio Vasari, publicada em Florença, em 1550 […] ou mesmo de um de seus êmulos, que deram prosseguimento ao modelo de história da arte nas várias nações europeias. O certo é que Querino, com as publicações de Artistas Baianos e As artes na Bahia, militou efetivamente contra a cultura do esquecimento, tão presente na Bahia e registrou informações que podem coligir dos artistas que atuaram na Bahia do século XVIII ao início do século XX.[8]

Visto, portanto, como um intelectual que pensou a arte em Salvador, Querino teria cumprido naquela cidade o que Vasari cumpriu em Florença alguns séculos antes. Para Freire, Querino ter lido diretamente ou não a obra de Vasari não lhe pareceria mais importante do que o fato dele, como Vasari, ter compilado uma série de dados biográficos sobre os artistas de sua região.

***

A pesquisadora Eliane Nunes também estabeleceu comparações entre Vasari e Querino:

O capítulo dedicado a Vasari do livro História da História da arte (1989), de Germain Bazin, recebe o sugestivo título de “O pai fundador”. Com efeito, nenhuma outra epígrafe é tão exata para qualificar este que é considerado o criador da história da arte. O desejo de Vasari, expresso na sua autobiografia, era o de exaltar os grandes artistas e neste pode-se encontrar a primeira semelhança com nosso Manuel Querino. Tal qual Vasari […], realizando a memória dos artistas, era a sua categoria a que estava valorando, pois [Querino] também era artista e, tal qual Vasari, insere sua própria biografia na obra que executa. Mas se Vasari precisou de 20 anos e uma segunda edição de seu livro […] para inserir sua própria biografia entre a dos artistas considerados por si excelentes, Manuel Querino se inscreve entre os biografados já na primeira edição de Artistas baianos (1909, pág. 116-117)[9]

Após salientar a vaidade e o orgulho – sentimentos que uniam os dois intelectuais e artistas –, Eliane Nunes se refere à primeira de suas diferenças:

Vasari estabelece um juízo de valor com base em categorias “estéticas”, enquanto Querino, imbuído de um espírito mais enciclopédico, busca inventariar o maior número dos profissionais que atuaram no espaço de Salvador desenvolvendo atividades ligadas ao fazer “artístico”, considerasse eles competentes ou não em seus ofícios. Outra distinção nesta seleção é que Vasari trata do que considera “arte menores” apenas “[…] indiretamente, falando da medalha, dos entalhos e dos camafeus a propósito da arquitetura e da pintura, da douradura, da marchetaria e do vitral na seção da pintura”. (Bazin, 1989, p. 30). Para ele, as artes consideradas menores eram mecânicas, e, portanto, servis, não merecendo figurarem ao lado do que considerava as artes maiores: arquitetura, escultura e pintura. Querino segue a distinção entre artes maiores (liberais) e menores (mecânicas), mas não se furta em abordar amplamente os representantes da última […][10]

***

Nunes, quando usou a expressão “um espírito mais enciclopédico” estava se referindo ao fato de que Querino produziu arrolamentos de nomes de artistas e artífices – com pequenos dados biográficos acoplados a cada um –, como se fossem itens de uma enciclopédia. Vasari, em sua Vidas, pelo contrário, não se limitou a produzir breves narrativas sobre cada artista que tratou, pelo contrário. Ao descrever a arte surgida no norte da Itália a partir do século XIII, ele produziu biografias sequenciais dos artistas nascidos naquela parte do país europeu e, como será visto, tal sequência de biografias formava uma linhagem que ia dos artistas “primitivos” de Florença e arredores, até o mais significativo deles, Michelangelo.

Por outro lado, as obras desses artistas auxiliavam Vasari a reforçar e desenvolver elementos estéticos de seu tempo. Isto não ocorrerá com o trabalho de Querino. Ou pelo menos, não na mesma medida.

***

Em outra distinção entre Querino e Vasari, feita por Nunes, começa a se delinear o primeiro índice de que Querino se viu obrigado a fazer algumas alterações nos pressupostos que Vasari elegeu para pensar a narrativa que escreveria sobre a arte do norte da Itália. Refiro-me ao trecho em que a pesquisadora recorda que o italiano respeitava a distinção entre artes mecânicas (“menores”) e liberais (“maiores”), diferenças que Querino também conhecia, mas não fazia questão de seguir. Por que isto teria ocorrido?

É justamente essa aparente não disposição do intelectual baiano em abraçar os preceitos que balizam a tradição da arte europeia – dividida em artes “mecânicas” e “liberais” – o cerne de minha preocupação aqui.

Antes de iniciar essa discussão, seria oportuno, no entanto, voltar à definição de Vasari como o “pai” da história da arte e como um artista e intelectual obediente a critérios estéticos definidos.

***

O estudioso britânico George Bull, um dos tradutores do livro de Vasari para o inglês, esclarece que, tanto el quanto outros intelectuais, seus contemporâneos em Florença, acreditavam que a história do desenvolvimento de qualquer atividade humana – a arte, por exemplo – possuía um arco de desenvolvimento que iria do início até a decadência, passando pelo progresso e desenvolvimento:

A aceitação do esquema de ascensão e declínio nas atividades humanas e a ideia de que o renascer ou o renascimento das belas artes teve lugar na Toscana era moeda corrente no mundo intelectual no tempo de Vasari. No entanto, para a ideia de renascimento das artes, Vasari concebeu um aspecto cativante: os sinais de renascimento foram primeiro percebidos em um ou outro edifício, em um ou outro trabalho de escultura; os homens que há mais ou menos duzentos anos primeiro se distanciaram da arte degenerada do período pós-clássico foram Cimabue e Giotto, figuras ainda envoltas em lendas, mas cujos trabalhos ainda podiam ser vistos e cuja influência poderia ser traçada em sucessivas gerações. Num segundo momento floresceram as figuras de carne e osso de Ghiberti, Brunelleschi e Donatello; no terceiro, quando as artes teriam chegado “aos píncaros da perfeição”, trabalharam homens ainda presentes na memória recente das pessoas ou artistas ainda vivos, Leonardo [no primeiro caso] e Raphael e Michelangelo [no segundo].[11]

Além de constituir essa narrativa sobre a história da arte da Toscana, indo de Cimabue a Michelangelo, outros dados que teriam levado Vasari a ocupar o lugar de “pai” da história da arte ocidental[12], foram os pressupostos estéticos que ele usou para embasar suas considerações sobre as qualidades dos artistas por ele biografados, qualidades essas que os retiravam da vala comum dos artesãos. É ainda George Bull quem traz algumas informações sobre este fato:

As teorias relativas à natureza da arte e de sua história expressas em Vidas também são derivativas. O propósito de Vasari era fundir num único trabalho de mérito literário todo o conhecimento que existia sobre os artistas florentinos e suas heranças incomparáveis no campo da arte e as teorias da arte correntes nos círculos intelectuais de Florença e Roma. Agindo dessa forma, ele também conseguiu um expressivo sucesso como crítico.

Ele escreveu, acima de tudo, para seus companheiros artistas, e seu propósito era essencialmente estabelecer e manter os estândares artísticos. [13]

Mais adiante, Bull apresenta algumas palavras-chaves do pensamento estético de Vasari que serviram para que ele, em seu Vidas, reforçasse os cânones da arte em que se firmavam o artista do Renascimento, em contraposição ao artesão:

Disegno. […] pode significar projeto, […], ou simplesmente desenho […]. O Desenho, para os florentinos era a base sólida da arte: um pintor alcançava a perfeição em seu trabalho final quando este era o resultado de vários desenhos preparatórios […] Ao mesmo tempo […] o projeto era o fundamento das belas artes em sentido filosófico que no ato criativo o artista tinha (implantado em sua mente por Deus) uma Ideia do objeto que ele estava reproduzindo. A figura que ele desenhava ou esculpia devia refletir tanto o que ele via quanto a forma perfeita que existia em sua mente.

Natura. Embora Vasari insista que a arte verdadeira consiste em imitar a natureza […] a mera reprodução não alcança a perfeição. Um artista pode se orgulhar de pintar uma figura que parece respirar […]. Mas ele deve conferir à sua cópia de formas do natural a lembrança sempre presente em sua consciência dos grandes trabalhos de arte do passado, assim como o conceito platônico de Ideia., A Arte, de fato, pode e deve melhorar a natureza, embora essa nunca deva deixar de servir como ponto de partida e como referência.

Grazia […] é uma das qualidades essenciais de um trabalho de arte. […] Em contraste com a rigidez dos pintores do primeiro Renascimento e com a severidade e a dimensão majestosa do estilo de Michelangelo, a graça é uma qualidade que sugere delicadeza, habilidade e adequação.

Decoro. O sentido de decorum é básica e simplesmente aquele do sentido de adequação; assim, se o pintor retrata um santo, seus gestos, expressões e as roupas devem refletir o caráter de um homem santo. Mais tarde, o significado foi estendido para abarcar a adequação de um trabalho de arte ao local em que está instalado, e a ideia de decorum foi usada, por exemplo, para atacar os nus frontais de Michelangelo […].

Judizio. O Decorum, como a graça, depende do julgamento do pintor, que é uma qualidade não propriamente ligada à razão, mas ao olho. Ele opera depois que o pintor observou todas as regras (da imitação, das medições, da proporção) e quando ele está executando o trabalho final rápida e firmemente.

Maniera pode ser traduzida como estilo ou maneira, se referindo tanto ao estilo pessoal de um único artista quanto o estilo de uma escola. Vasari fala de um “novo estilo” descoberto por Giotto […] e de uma “renovação de estilo” durante o segundo momento da renovação artística. No entanto, ele também faz referência a um estilo “verdadeiro” ou “superior”, nomeando a maneira da “idade moderna” [ a terceira fase] que se originou com Leonardo da Vinci e alcançou a perfeição com Michelangelo […].[14]

***

Estabelecidos esses dados sobre o pensamento estético de Giorgio Vasari, voltemos a Manuel Querino e a mais alguns pontos de contatos e de divergências entre os dois.

A convicção de que Vasari teria sido o “pai” da história da arte ocidental não é unânime, tanto pelo fato de ter existido, na antiguidade, uma tradição de biografias de artistas[15], quanto também pelo fato de, para escrever sua obra, o historiador florentino ter se apropriado de material sobre artistas, produzido em sua época. É neste sentido que Bull, inclusive, afirma que Vasari se aproximaria do “plagiarismo”[16].

Esta acusação de plagiário, presente na biografia do italiano, ressoa igualmente naquela de Querino, tendo surgido após seu falecimento. Eliane Nunes, também sensível a mais essa afinidade entre os dois artistas/historiadores, relembra que, nos anos 1940, o pesquisador estabelecido em Salvador, Carlos Ott encontrou, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, um manuscrito denominado Noções sobre a procedência da arte da pintura na Província da Bahia. Tal documento, apócrifo, teria servido de fonte para Manuel Querino escrever seus livros, sem que esse jamais citasse aquela fonte[17]. Para Nunes, Ott, teria sido preconceituoso quando comentou o fato:

Podemos desculpar-lhe o deslize, considerando que nos primeiros anos de sua vida era simplesmente oficial mecânico (pintor de paredes; posteriormente professor de desenho), e que, entusiasmado pelo estudo da arte na Bahia, procurou reunir tudo quanto pode a este respeito. Seu foi o mérito de salvaguardar para a posteridade inúmeras informações, que de outro modo se perderiam irremediavelmente, já que outros mais bem dotados para estudos não cogitaram fazê-lo. Ao mesmo tempo divulgou erros, já repetindo enganos comentados pelo seu informe anônimo, no que diz respeito às obras executadas entre 1820, já contradizendo o seu informante sem motivo sério aparente[18].

Após esta citação, a estudiosa apresenta a polêmica que surgiu a partir deste texto de Ott, elencando autores e autoras que dedicaram seu tempo a opinar sobre a relevância ou não de Quirino para a história da arte baiana e brasileira, sua originalidade ou não originalidade etc.[19]

***

Os escultores da Bahia no período áureo, Chagas […], Gomes Jr. e outros, não eram simples santeiros, eram de fato escultores porque punham na sua obra amor, carinho e individualidade […]. Essa arte, caracteristicamente baiana e lá só reflorida, entrou a decair depois que, com o engrossar do comércio, passou d’arte a negócio, e o artífice substituiu o escultor. Veio em seguida a concorrência europeia, a Itália despejou para cá imagens “lindas” feitas às grosas por anarquistas ateus e por máquinas menos deístas ainda. A escultura baiana cedeu o passo aos invasores e mais não disse.[20]

Monteiro Lobato resume a história da escultura na Bahia delineada por Manuel Querino. De um período primitivo, artesanal, a escultura ascendeu ao campo da originalidade artística, até alcançar o apogeu com Chagas e outros grandes nomes. Na sequência, porém, a produção de imagens sacras na Bahia teria se transformado em negócio lucrativo visando a exportação, o que teria gerado sua decadência.

Nesse resumo percebe-se o esquema vasariano direcionando o pensamento de Querino: período primitivo, seguido pelo apogeu que, por sua vez, é seguido pela decadência.

Por outro lado, essa síntese comprova o que foi dito por Eliane Nunes: Querino não foi apenas um “simples oficial mecânico”, como queria Ott, mas alguém que obtivera seus conhecimentos sobre a arte europeia e sua tradição a partir de uma formação em instituições de arte baianas, criadas tendo como parâmetros estéticos aqueles absorvidos nas academias europeias – que, lembremos, foram instituídas a partir da experiência da Academia de Desenho de Florença, criada por Vasari.

***

O método de história da arte proposto por Vasari, além de nutrido pela sociedade florentina, baseava-se no pressuposto de que produzir pintura, escultura e arquitetura eram atividades destacadas do mero trabalho artesanal, próximas da definição do artista como um intelectual assemelhado ao poeta e ao filósofo. Para Vasari e seus contemporâneos, essa arte possuía uma história constituída por autores que sucessivamente foram suplantando o mero artesanato de onde tinham surgido suas profissões.

Na Europa, a partir sobretudo do século XVI nota-se a crescente e irreversível separação entre o artista criador e o artesão, esses últimos levados a repetir a forma previamente dada, sem nenhuma alteração.

Se a situação em Florença, na época de Vasari ainda não atingira tal grau de distanciamento entre o artista e o artesão, como ele parece pretender[21], a situação em Salvador em particular era ainda mais complexa. Transplantar para a capital da Bahia a metodologia de Vasari, exigiu de Manuel Querino uma série de adaptações, demonstrando que, no campo da história da arte não existe um método universal, passível de ser utilizado para refletir sobre a arte em qualquer tempo ou lugar, sem levar em conta as peculiaridades sociais e históricas do ambiente a ser estudado. Afinal, Salvador não é Florença.

***

O psicanalista Ernst Kris e o historiador da arte Otto Kurz – ambos austríacos –, definem a situação social do artista na Grécia, na antiguidade:

A posição social do artista na cidade-estado Grega era ainda muito limitada; caracterizava-se pela “falta de independência, metade dos direitos perante a lei, e um apreço invulgarmente baixo pela sua importância” (Schweitzer, 1925). Esta tradição foi transmitida dos tempos primitivos e codificada, por exemplo, nas epopeias homéricas. A primeira expressa desdém pelo trabalho dos pintores escultores por ser trabalho manual, o qual, como salientou um brilhante escritor moderno […], era, “numa economia baseada na escravatura”, deixado aos membros da classe servil (Zilsel, 1926) […]

[…] A segunda forma deriva dos dogmas da própria arte e alcançou, na proposição platônica, um significado duradouro: a arte como mimesis, como imitação da Natureza, apenas pode fornecer um reflexo distante do ser verdadeiro, das ideias que tenta reproduzir em segunda mão, imitando as suas encarnações terrenas.[22]

A compreensão das artes visuais como “liberais”, menos dependentes, portanto, da habilidade artesanal do que do “gênio”, irá se alastrando nos séculos seguintes pelas variadas culturas produzidas no continente europeu e em suas colônias. O preconceito contra o trabalho artesanal demorou para ser extirpado da sociedade ocidental (se é que foi extirpado por inteiro). Assim, mesmo após criação das academias de arte, não foi de imediato que os artistas passaram a ser respeitados como representantes das artes liberais. E, se assim o foi no continente europeu, pode-se imaginar como a questão transcorreu no Brasil, uma vez que, além de possuir como metrópole um país como Portugal – ainda arraigado a compromissos medievais – tinha como base social a escravidão de pretos e pardos.

***

O historiador e antropólogo Vicente Salles, antes de adentrar na questão sobre as artes “maiores” e “menores” no Brasil, e sobre as corporações e a escravidão em nosso país, rememora:

Recorda-se que, na Grécia e Roma antigas, o trabalho manual era atribuído ao escravo. Na Idade Média surgiu a instituição do artesanato, regulamentado pelas corporações de ofícios […]. O artesão ou artífice, na Idade Média, organizou-se também segundo os antigos modelos das corporações de ofícios, embora estas nunca chegassem a garantir a dignidade social do trabalho manual. Dentro das corporações estabelece-se hierarquia rígida entre proprietários, companheiros (trabalhadores dependentes) e aprendizes, o que, muitas vezes, produz lutas internas. A corporação instituiu, porém, o aprendizado como forma de recrutamento e adestramento de mão-de-obra.[23]

O autor, interessado em demonstrar a “passagem” das corporações de Portugal para o Brasil, atentará para o fato de que o sistema corporativo português teria chegado “ao Brasil mais por tradição do que por sistema organizado”. E mais:

De Portugal, passaram, todavia, para o Brasil os ofícios e suas bandeiras. As confrarias e irmandades se espalharam por toda a colônia, agrupando os trabalhadores mais pelos laços religiosos, e possivelmente de classe, do que propriamente os profissionais […]

Apesar do sistema colonial não favorecer a organização de corporações, sempre houve, em toda parte, oficiais e mestres de “artes mecânicas” que gozavam de prestígio […]. Designavam-se “artistas” e, dentro de cada categoria, como no modelo europeu, havia possibilidade de ascensão, passando de aprendiz a oficial, de oficial a mestre, este o grau mais elevado na hierarquia artesanal [24]

É complexo o cenário apresentado por Salles sobre a transposição para o Brasil da tradição europeia das corporações de artífices. Se em Portugal já se apresentavam com uma certa lassidão – imiscuindo-se com as estruturas religiosas do país –, no Brasil demonstrarão ainda outras características a serem mencionadas, caso queiramos entender as dificuldades de Manuel Querino em transplantar para Salvador as propostas de Giorgio Vasari.

O historiador Joelson B. Trindade também se posicionou sobre o assunto. Segundo ele, a prática das artes e ofícios no Brasil-colônia era uma atividade de homens livres. Assim:

O escravo, aqui, entra nos ofícios e nas artes primeiramente como um instrumento de produção de seu senhor, como portador de lucro para este; é, além disso, uma mercadoria, tem valor. Certamente é um instrumento importante na limitada concorrência do mercado interno, mas, como cabedal que é, não pode decidir nem interferir nem participar do jogo corporativo[25]

Ou seja, o escravizado, ao adentrar nas estruturas do sistema corporativo, coloca outro componente ao debate: a questão racial. Neste sentido, não havia apenas uma defasagem entre o circuito artístico florentino e aquele de Salvador. Além de aparentemente estacionado na conjuntura medieval que antecedeu o aparecimento da noção de artista como a entendemos hoje, a situação da arte na capital da Bahia trazia essa espécie de “não lugar” ocupado pelos profissionais pretos[26].

Trindade demonstra como eram as relações entre as corporações de ofícios e o regime e trabalho escravo no Brasil:

No marco das relações corporativas de produção, o cruzamento delas com o regime de trabalho escravo implica maiores dificuldades e limites no exercício, na experimentação e no aperfeiçoamento dos homens de origem negra. À hierarquia dos mestres, oficiais e aprendizes se misturam as categorias dos homens livres, escravos e alforriados (ou libertos); de brancos, negros e crioulos, pardos ou mulatos, e mais as do “negro da terra” ou “negro do cabelo corredio” – índio, peça ou servo da administração. Na base, a classe dos serventes, numerosa: estes se identificam com o grosso da população escrava, com a massa da mão de obra colonial.[27]

Em uma sociedade em que se cruzavam, por um lado, tentativas de imposição das estruturas das corporações de artífices de derivação ainda medieval, por outro o surgimento do conceito de “artista” introduzido pelas academias, e – por último –, a realidade concreta da exploração escravista, a situação do artista/artesão no Brasil poderia ser descrita como difícil.

Porém, apesar das restrições quanto às atividades dos escravizados, pareciam existir brechas para que ele pudesse exercer seu trabalho, borrando, assim, a hierarquia das corporações de ofício e, consequentemente, as distinções entre artista “maior” e “menor”:

Fora da corporação, no interior do mercado de trabalho escravo, havia indícios de existir a relação mestre-oficial aprendiz. Apenas o pardo forro ou livre – e em condições muito especiais – iria alcançar o cargo de juiz de ofício. Apenas ele iria portar o título de mestre em ofícios de branco junto à corporação.

O fato é que o negro e o mulato – sobretudo este – participaram em grande escala nas artes e ofícios coloniais, isto é, dentro de determinada divisão social e técnica do trabalho[28].

***

O estudioso Luiz Freire, em seu incontornável estudo sobre a talha neoclássica na Bahia, traz outras ponderações que formam uma visão ainda mais multifacetada dos produtores de arte em Salvador:

A participação de negros e mulatos nos ofícios artísticos tem sido alvo de celeuma e contradições. Por um lado, há aqueles que evocam as leis que restringiam a prática dos ofícios, as quais proibiam negros, mulatos e índios de exercerem alguns ofícios, como o de ourives. Por outro lado, há os que se apoiam na constatação de que as leis restritivas não eram seguidas com rigidez, havendo uma flexibilidade imposta por uma composição populacional preponderantemente negra e mestiça.

Do ponto de vista documental, tanto uns como outros estão corretos, pois há documentos que informam a proibição, como também há outros que demonstram ter havido negros e mulatos exercendo ofícios restritos aos brancos, como o de ourives, no século XVIII.

Se havia negros e mulatos cativos e forros num ofício tão controlado quanto o de ourives, por que não haveria nos ofícios de entalhador e de pintor e dourador? Esta pergunta os documentos não respondem […][29]

***

As coordenadas fornecidas por Trindade e Freire apresentam uma situação em que um artista muito criativo de repente se via compelido a, em determinadas situações, desenvolver uma atividade puramente artesanal e, em outras, atuar como um mestre. Esse deslizar por entre as nuanças das estruturas corporativas, em que o negro (o preto e o pardo) – devido tanto à sua condição social quanto racial –, era obrigado a se garantir por entre as fissuras desse circuito é o que, sob meu ponto de vista, difere a realidade da arte em Florença no século XVI daquela de Salvador nos séculos XIX e XX[30].

Justamente essa peculiaridade da situação do artista e do artesão na sociedade escravista de Salvador foi o que determinou a dificuldade de Querino em seguir com afinco as divisões entre os profissionais ligados às artes “mecânicas” e “liberais”.

Se tal divisão já era problemática em vários países da Europa, na sociedade escravista soteropolitana ela era ainda mais dificultosa porque mesclava-se de forma problemática ao milenar desprezo pelos trabalhos manuais e ao contingente negro forro ou escravizado[31].

***

Como mencionado, situação ganha outros contornos ainda mais intrincados com a criação das academias de arte no Brasil. Com seu advento o sistema de produção de obras ganha novo complicador, na medida em que o estatuto do artista contido na estrutura da academia, terá que moldar-se à realidade das corporações e seus mecanismos de afrouxamento de regras dadas pela realidade escravista.

O estudioso Luiz Marques, num ensaio sobre o surgimento das academias de arte e a situação do artista negro no Brasil, disserta sobre a produção artística no país quando da chegada da Missão Artística Francesa no Rio de Janeiro. Marques em primeiro lugar, se opõe àqueles que acreditam que as coordenadas trazidas pelos artistas da Missão possuíam uma rigidez maior do que aquelas já presentes no Brasil colonial:

É talvez oportuno advertir […] que não é propriamente o barroco colonial que pode sugerir, na imaginação do historiador, uma situação artística menos estratificada e submetida a códigos normativos do que o que resultará o advento da Missão. Como toda cultura corporativa, o barroco brasileiro movia-se no interior de uma estrutura rigorosamente hierarquizada, onde as linhagens de mestres se sucediam sem que no artista fosse reconhecida uma competência espiritual similar à do homem de letras, tal como ocorreu na Europa do primeiro renascimento, quando da voga do moto horaciano “ut pictura poesis”.[32]

O artista negro, obrigado a agir nas rachaduras dessa cultura corporativa, começa a ver uma possibilidade de mudança com o advento da instituição acadêmica. Mas não pelas razões que marcaram o papel do artista europeu quando surgiram as academias. Marques traz aqui uma contribuição fundamental para que se reflita sobre as modificações que o ensino acadêmico e seu sistema acarretariam para uma nova situação do artista negro no Brasil:

[…] se é bem sabido que as Academias surgem na Itália do Renascimento tardio como efeito de uma emancipação sociológica e intelectual do artista plástico, é inegável, inversamente, que, no Brasil, a implantação de um padrão acadêmico foi, em certa medida, não efeito, mas causa dessa emancipação, precedendo-a ao invés de lhe suceder. Essa inserção paradoxal da Academia na cultura do Primeiro Império é fenômeno de importância talvez ainda insuficientemente aquilatada em nossa historiografia artística.[33]

***

Marques faz referência ao ambiente artístico carioca que começa a passar por um processo de transformação a partir da fundação da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro que começaria a operar apenas em 1826. O caso de Salvador, no entanto, se reveste de outros elementos talvez ainda mais intrincados.

Sua academia de arte foi fundada em 1877, já no final do II império, e próxima da abolição da escravatura (1888) e da Proclamação da República (1889). Até o final dos anos 1870, portanto, o conceito acadêmico de artista, por certo vicejava em Salvador, não apenas pelas ressonâncias das proposições vindas do Rio de Janeiro como também pelo fato de que, na capital da Bahia – antecedendo a criação da Academia –, foram fundadas instituições congêneres[34]. Por sua vez, esse “novo” conceito convivia lado a lado com os estatutos das corporações e da realidade da escravidão.

Apesar da consciência de que era possível o artista ser visto como tal – ou seja, como um profissional da estatura de um sábio –, a realidade cotidiana da arte em Salvador estava ainda estruturada na hierarquia corporativa em que o artista negro se via obrigado a deslizar de uma posição a outra, sendo ele livre ou não, sendo ele preto ou pardo.

Com a chegada da Academia, ele pode ter passado a ser visto, por exemplo, como um escultor. Mas, sendo escultor e negro, ele muitas vezes teve que atuar também como entalhador, como marceneiro, pintor decorador etc. Enfim, como um artesão eclético, uma espécie de faz tudo.

***

Todas essas questões reforçam a importância do relançamento dos livros de Manuel Querino pela Câmara Municipal de Salvador. A meu ver, vale a pena atentar para as supostas contradições de seu discurso sobre arte, quando se viu compelido a aplicar os pressupostos metodológicos de Vasari, com a realidade da arte em Salvador.

***

Monteiro Lobato, ao finalizar a resenha sobre o livro de Querino afirma que, após o intelectual ter realizado aquele grande arrolamento de nomes/biografias, caberia aos novos estudiosos do assunto “joeirar a ganga”, separando o metal precioso (ou seja, os “verdadeiros” artistas) do rebotalho[35]. Eu sugiro mais: sugiro que os novos estudiosos da arte na Bahia se debrucem igualmente sobre o esforço de Querino em entender e aprender, na prática, que Salvador não é Florença, nem uma “Roma negra”; que pensar a arte daquele lugar (abusando da metáfora de Lobato) é buscar um conhecimento a ser garimpado na realidade social, antropológica e estética daquela comunidade.

Necessidade que, consciente ou inconscientemente, levaria Quirino, na segunda fase de seus estudos (como nos aponta Maria das Graças Andrade Leal), a dedicar sua atenção à presença, não de Florença em Salvador, mas da África.

[1] – “Artistas Baianos”, Monteiro Lobato. IN LOBATO, Monteiro. Críticas e outras notas. São Paulo: Editora Brasiliense, 1969. Página 153 (Editado originalmente na Revista do Brasil, n.16, abril, 1917).

[2][2] – Segundo cronologia da vida e da obra de Manuel Querino, a primeira edição de Artistas Baianos, é de 1909. Lobato, portanto, entrou em contato com o livro a partir de sua segunda edição, de 1911. Já As artes na Bahia teve a primeira edição também em 1909, e a segunda em 1913. “Anexo I – Cronologia de Manuel Querino” IN GLEDHILL, Sabrina (org.). (Re)apresentando Manuel Querino 1851/1923. Um pioneiro afro-brasileiro nos tempos do racismo científico. Salvador: Saga Editora, 2021 pág. 168 e segs.). No livro que reúne os textos que Manuel Querino publicou na Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, o leitor é informado de que os dois textos aqui comentados, tiveram as suas respectivas primeiras versões publicadas nos números 34 e 35 daquele periódico (NASCIMENTO, Jaime/GAMA, Hugo (orgs.). Manuel R. Querino. Seus artigos na Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Salvador: Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, s.d.

[3] – O intelectual nasceu em Santo Amaro da Purificação, Bahia, em 1851. 2023 é o ano do centenário de seu falecimento.

[4] – “Artistas Baianos”, Monteiro Lobato. IN LOBATO, Monteiro. Críticas e outras notas. São Paulo: Editora Brasiliense, 1969. Página 154 (Editado originalmente na Revista do Brasil, n.16, abril, 1917).

[5] – Idem.

[6] Maria das Graças de A. Leal “Manuel Querino: o intelectual baiano e seu tempo”, in QUERINO, Manuel. Artistas baianos. Salvador: Câmara Municipal; Press Color, 2018. Página 16

[7] – Giorgio Vasari (1511-1574) pintor e arquiteto nascido em Arezzo, Itália, ficou conhecido pela publicação de sua monumental obra Le vite de´più eccelenti pittori, scultori e architettori (As vidas dos mais excelentes pintores, escultores e arquitetos), publicado em 1550 e uma segunda edição em 1568. Essa obra fez com que parte da tradição ocidental o considerasse o “pai” da história da arte. Vasari fundou a primeira academia de arte, base de todas as academias que surgiriam na Itália e no exterior – a Academia de Desenho de Florença. Portanto, as Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, fundada em 1816, e a Academia de Belas Artes de Salvador, fundada em 1877, são suas longínquas herdeiras.

[8]– Luiz Alberto Ribeiro Freire, “Manuel Querino: fundador da história das artes na Bahia”. In QUERINO, Manuel. As artes na Bahia. Salvador: Câmara Municipal; Press Color, 2018. Pág. 12.

[9] – Eliane Nunes. “O primeiro historiador da arte baiana”. GLEDHILL, Sabrina. Op. cit. p. 54. Observação: entre a primeira edição do livro, em 1550, e a segunda, em 1568, passaram-se 18 anos, e não 20.

[10] – Idem.

[11] – George Bull. “Introdução”. IN VASARI, Giorgio. Vasari. Lives of the artists. Penguin Books Ltda., 1981 P. 15.

[12] – Como será visto, Giorgio Vasari não foi o primeiro autor a se dedicar a historiar a arte, tendo como base a biografia dos artistas. George Bull afirma que Vasari teria se valido de biografias apócrifas de artistas, presentes na tradição oral do norte da Itália. Bull também remete o leitor a livros correntes no período em que Vasari iniciou sua escrita, como Commentaries, de Ghiberti, uma biografia apócrifa de Brunelleschi e Decameron, de Boccaccio (op.cit. p. 14). Ernst Kris e Otto Kurz, por sua vez, afirmam que durante a antiguidade foram produzidas inúmeras biografias de artistas, tradição que teria diminuído em muito durante a Idade Média, sendo retomada [por Giorgio Vasari, e seus seguidores futuros] no Renascimento. (KRIS, Ernst/KURZ, Otto. Lenda, mito e magia na imagem do artista. Uma experiência histórica. Lisboa: Editorial Presença, 1988.

[13] – George Bull. “Introdução”, pág. 14,

[14] – Idem p.19/20.

[15] – O psicanalista e historiador da arte austríaco, Ernst Kris, assim se posiciona sobre a tradição das biografias de artistas no ocidente e no oriente, da antiguidade até renascimento: “uma análise esquemática nos revela que o artista entra na história somente quando a criação artística torna-se diferenciada de outras funções sociais, atingindo então sua autonomia; isto é, quando a arte não serve mais às finalidades exclusivas dos rituais, mas resulta de um esforço independente e legítimo. O processo de separação é lento, incentivando o aparecimento das biografias de artistas em apenas duas áreas de cultura – o Extremo Oriente e o Mediterrâneo. As fórmulas biográficas usadas nessas duas áreas assemelham-se surpreendentemente. Analisaremos apenas a tradição europeia, que possui uma origem de “dupla-fase”. A primeira fase iniciou-se na antiga Grécia e pode ser acompanhada até cerca de 300 A.C.; a segunda começou na Itália durante o Renascimento. Existe um intervalo de “arte anônima “na Idade Média, entre esses dois períodos […] Por mais esquemática que seja esta apresentação, ela nos é suficiente se acrescentarmos que todas as fórmulas biográficas contidas na literatura grega e latina foram revividas no Renascimento”. KRIS, Ernst. Psicanálise da arte. São Paulo: Editora Brasiliense, s.d. p. 58)

[16] – “He [Vasari] pressed into his service all kinds of sources, occasionally to the point of plagiarism”. Op. cit. p. 14.

[17] – Segundo ainda Nunes, o manuscrito foi publicado parcialmente por Carlos Ott, em 1947, na Revista do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional. Em 2000, Luiz Freire publicou-o integralmente. Nunes também informa que, segundo Ott, o autor do manuscrito, escrito entre 1856 e 1876, seria de autoria de José Rodrigues Nunes. Eliane Nunes “O primeiro Historiador da arte na Bahia”, op. cit. p. 59.

[18] – Carlos Ott. “Noções sobre a procedência da arte da pintura na Província da Bahia. Manuscrito transcrito pelo autor. Rio de Janeiro. Revista do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, n. 11, p. 197-218, 1947 Apud Eliane Nunes, op. cit/ p. 57.

[19] – . Apesar de todos os prós e contras elencados por Eliane Nunes, o que parece ter estado em disputa no interior da história da arte na Bahia da segunda metade do século passado foi justamente conceder ou não o título de “pai” da história da arte a Querino. Como um negro praticamente sem instrução erudita (segundo os valores de Ott e seus seguidores), poderia receber um título tão honroso? E mais: um negro, “simples oficial mecânico”, que, diga-se de passagem, tomou para si um manuscrito até então anônimo para elevar o protagonismo de seu nome acima de outros estudiosos “mais bem dotados”.

[20] – Monteiro Lobato. Op. cit. p.155/56.

[21] – Para mostrar como essa transformação do antigo artesão em artista não se deu de imediato – fazendo com que durante muito tempo artistas e artesãos trabalhassem ainda sob o mesmo teto – trago a descrição que o autor Walter Isaaccson realizou do ateliê de Andrea del Verrochio, de quem Leonardo da Vinci foi discípulo, baseado em documentos. O autor escreve; ‘O ateliê de Verrochio, assim como os de seus cinco ou seis principais concorrentes em Florença, mais se assemelhava a uma loja – similar à dos sapateiros e joalheiros em sua rua – do que a um refinado ateliê artístico. No térreo ficavam o estoque e um espaço de trabalho abertos à rua, onde os artesãos e aprendizes produziam em massa a partir de seus cavaletes, bancadas, fornos, rodas de cerâmica e esmeris. Vários funcionários viviam e se alimentavam juntos nos quartos localizados no segundo andar. Os quadros e os objetos não eram assinados nem pensados para que fossem obras de expressão individual. A maioria dos trabalhos era produzida coletivamente, incluindo muitas das pinturas em geral atribuídas ao próprio Verrochio. O objetivo da Verrochio & Co. era mais o de produzir um fluxo constante de arte e artefatos comerciais do que incentivar gênios criativos ansiosos para encontrar meios de expressar sua originalidade”. ISAACSON, Walter. Leonardo da Vinci. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017. P.53.

[22] – KRIS, Ernst/KURZ,Otto. Lenda, mito e magia na imagem do artista. Uma experiência histórica. Lisboa: Editorial Presença, 1988. P. 44.

[23] – Vicente Salles. “Artesanato”, in ZANINI, Walter (org.). História geral da arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles, 1983. 2º. Volume, p. 1034.

[24] – Idem, pág. 146

[25] – Jose Bitran Trindade. “Arte colonial: Corporação e escravidão”. IN ARAÚJO, Emanoel (org.). A mão afro-brasileira: significado da contribuição artística e histórica. 2ª. edição revista e ampliada. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Museu Afro Brasil, 2010. Pág. 164.

[26] – Junte-se a esta situação o processo paulatino de inserção, no campo da arte de Salvador, do conceito de artista liberal – que se distancia daquele conceito de artesão – por conta das ressonâncias do novo estatuto do produtor de arte surgido no país a partir das fundações das academias de arte do Rio de Janeiro, e mais tarde a de Salvador.

[27] – Idem.

[28] – Idem, pág. 165.

[29] – FREIRE, Luiz Alberto R. A talha neoclássica na Bahia. Rio de Janeiro: Versal, 2006. P. 92.

[30] – Luiz Freire, no livro citado, traz alguns dados sobre esta questão: “Na Bahia do século XIX, os protagonistas do trabalho de ornamentação dos templos têm as especialidades de empalhador, pintor e dourador. Não se registra a existência do ensamblador, o que nos faz pensar que o entalhador fazia todo o trabalho de entalhe da madeira e encaixe da parte para formar o todo, tendo completo controle do processo […]. Esse acúmulo de funções pode ter beneficiado o efeito final das peças e dos conjuntos ornamentais pois a concepção, a fatura e a montagem eram feitas pelo mesmo mestre” (p.71). Mais para frente o estudioso nos informa: “Do princípio ao fim do século XIX trabalharam na Bahia cerca de 188 artistas ligados diretamente à talha e sua pintura e douramento. Cerca de 88 deles eram entalhadores; dois eram entalhadores e escultores ao mesmo tempo; quatro eram escultores que fizeram algum trabalho de talha; e cerca de 94 eram pintores, encarnadores, douradores e prateadores. Não distinguimos neste rol aqueles que só aparecem dourando, prateando ou encarnando, pois a formação do pintor incluía o aprendizado do douramento, do prateamento e da encarnação”. (p.86). FREIRE, Luiz Alberto, op. cit.

[31] – Não se deve excluir deste contexto as camadas brancas mais pobres da população brasileira que podiam ascender socialmente na hierarquia das corporações, justamente por serem brancos.

[32] – Luiz Marques. “O século XIX e o advento da Academia de Belas Artes e o novo estatuto do artista negro”. IN ARAÚJO, Emanoel (org). op. cit. pág. 192.

[33] – Idem.

[34] – Sobre o assunto, consultar: FREIRE, Luiz Alberto. A talha…, p.70 e segs.

[35] – “Manuel Querino lança ao público uma coleta de materiais que vale por uma revelação. Denunciou uma jazida riquíssima de obras d´arte ignoradas. Compete agora à crítica estuda-la a fundo, joeirar a ganga e incorporar o que for de valia à Arte nacional.” LOBATO, Monteiro. Op. cit. P.158.