Pouco mais de dois meses após assumirem o comando do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP) para uma gestão de quatro anos, José Lira (diretor) e Esther Hamburguer (vice-diretora) deixam claro que pretendem dar continuidade ao trabalho construído ao longo dos últimos anos pela gestão de Ana Magalhães e Marta Bogéa (leia mais aqui). Lira ressalta que, na verdade, se trata de entender a gestão como continuidade de um trabalho até mais antigo de “construção institucional e acadêmica” deste museu paulistano que possui uma das mais importantes coleções de arte moderna e contemporânea do país – com mais de 10 mil obras.

Ao mesmo tempo, é claro que toda nova direção traz suas ideias próprias e lida com novas realidades, sejam elas na estrutura do museu (que se mudou da Cidade Universitária para o Ibirapuera em 2012), nas dinâmicas de trabalho e, especialmente, nos modos de atualizar seus discursos e linhas curatoriais, “em função das transformações que a sociedade e a mentalidade contemporânea estão impondo”, diz Lira. Para falar sobre os planos e visões da nova gestão, a arte!brasileiros conversou com Lira e Hamburger, que falaram sobre estes e outros temas.

O principal conceito que norteia a dupla é o que intitulam Colégio das Artes, um projeto de transformar o MAC USP em um museu cada vez mais transdisciplinar, que dialogue com os mais diferentes departamentos da universidade e com organizações e atores de diferentes áreas também de fora dela. As próprias áreas de atuação de Lira, vindo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), e de Esther, da Escola de Comunicações e Artes (ECA) – mais especificamente da área do audiovisual – reforçam este desejo.

O Colégio das Artes não deixa de ser, também, um caminho para lidar com um mundo complexo, em crise, e com uma produção artística contemporânea que reflete este contexto. “Temos uma crise ambiental, crise política, crise cultural e o mundo está em guerra. (…) Então eu acho que as artes e as ciências humanas estão no cerne dos desafios que o mundo enfrenta. E o MAC tem potencial de ser um laboratório incrível”, afirma Esther.

Outro importante eixo de trabalho destacado por Lira será a gestão de um “centro de ciências do patrimônio”, um sofisticado laboratório de preservação e restauro de obras de arte, com tecnologia de ponta, que está sendo instalado no museu. O local, ligado também à pesquisa acadêmica, deve não só cuidar do acervo do museu, mas formar profissionais que atuem no MAC e também em outras instituições.

Criado em 1963, quando foi transferido aos cuidados da USP o acervo do antigo Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM SP), formado inicialmente a partir das doações do casal Ciccillo Matarazzo e Yolanda Penteado, o MAC USP apresenta no momento tanto exposições montadas a partir de seu acervo (como Tempos fraturados e Acervo aberto) quanto uma mostra em parceria com a Terra Foundation for American Art (EUA), uma do artista Luiz Sacilotto e uma grande instalação de Anna Bella Geiger (Circumambulatio). Além disso, o museu recebe o 38º Panorama da Arte Brasileira, realizado tradicionalmente no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM SP), que passa atualmente por reforma.

Leia abaixo a íntegra da entrevista.

arte!brasileiros – José e Esther, vocês assumiram a direção do MAC USP há menos de três meses. A proposta não é de rompimento ou mudança de rumo em relação à gestão anterior, mas há algumas novidades, como aquilo que intitulam Colégio das Artes. Podemos começar falando um pouco desta transição de gestões e, a partir disso, dos principais eixos de trabalho que vocês propõem a partir de agora?

José Lira – Sim, você tem razão, acho que a nossa proposta não se propõe a uma ruptura ou um desvio de rota. Um museu dessa importância, dessa dimensão que tem o MAC USP, envolve um trabalho de gerações, tanto de construção institucional quanto de construção acadêmica – afinal se trata de um museu de arte universitário. Então entendemos que se trata de contribuir nesse processo em uma instituição que, desde que foi criada em 1963, passou por mudanças muito significativas, mas dentro do processo de consolidação desse museu de arte no interior da USP. Então, em 1963 a coleção tinha uma certa identidade que era dada pelo Ciccillo Matarazzo, muito marcada de um lado pela revisão do modernismo e atualização no nível internacional do modernismo brasileiro e, por mais importantes e singulares que tenham sido as gestões do MAM, por parte de figuras como Lourival Gomes Machado, lá atrás, essa identidade da coleção foi muito decisiva para o que viria a ser o museu.

Além disso, envolvido com a Fundação Bienal, Matarazzo tornou a coleção também próxima dessa outra instituição, por volta dos anos 1950. As obras premiadas dentro da Bienal iam enriquecendo e atualizando esse acervo. E com a vinda para a USP, o grande esforço do Walter Zanini, que foi o primeiro diretor do MAC, por cerca de 15 anos, foi de estabelecer de fato um lugar do museu dentro da universidade. Zanini era professor da Escola de Comunicação e Artes (ECA) e antes havia sido da Filosofia e foi, sem dúvida, uma figura muito importante para a introdução da pesquisa dentro da instituição. Pesquisa que ele desenvolvia, mas também que ele fomentou em torno da coleção. Pesquisa que era acadêmica, mas também que era estética.

Enfim, há várias revisões dessa longa história do MAC USP disponíveis. Vários diretores se preocuparam em recontar essa história, em estabelecer esses grandes marcos temporais. Mas o museu, recentemente, passou por duas transformações muito significativas, uma já no século 21. E o MAC atual é filho dessas transformações. Uma é a autonomia do museu dentro do estatuto da universidade, há cerca de 15 anos, quando ele se equipara com uma unidade de ensino. O museu já tinha um corpo de pesquisadores, inclusive no quadro de funcionários, mas ainda não tinha uma atuação plena dentro da universidade através de carreiras docentes próprias, dessa figura do docente do museu. O surgimento dos quatro museus estatutários da USP, entre eles o MAC, permitiu que ele se entrosasse com as políticas de graduação, de pós, de extensão e de pesquisa que são a rotina de qualquer unidade de ensino. Isso deu uma autonomia e uma complexidade nova ao museu.

A segunda mudança foi a transferência para a sede do Ibirapuera, que é uma transferência que veio se desenvolvendo desde 2012 e praticamente se completou na gestão anterior. O acervo está quase inteiramente reunido aqui na sede, que comporta os laboratórios, as reservas, as áreas acadêmicas, as áreas de programação e um espaço de exibição da coleção e do trabalho curatorial que é dez vezes maior do que o espaço anterior. Resumindo, o que eu queria dizer com esse retrospecto é que por mais que tenha tido contribuições singulares de uma gestão específica ou outra – O MAC teve grandes diretores e, claro, algumas inflexões de rumo, algumas ênfases –, a construção institucional de um museu dessa escala não é uma coisa rápida, nem trabalho de uma geração. Então não se trata de romper o nosso passado, mas de desenvolver, aprofundar, se apoiar nas realizações anteriores para fazer as novas realizações.

Sigamos então para as realizações que vocês pretendem deixar.

José Lira – Eu diria que tem duas coisas importantes, além da continuidade, que talvez não estivessem tão claramente presentes nos programas anteriores. De um lado, a presença da Esther, vinda do audiovisual, e a minha, vindo da arquitetura e do urbanismo, tem também o significado de apontar para um diálogo maior entre as artes visuais e esses campos. Um diálogo e uma presença maior do audiovisual, da arquitetura, do urbanismo e do design no interior da programação, das curadorias e mesmo do acervo do museu. O MAC já tem algumas coleções e itens, alguns fundos de audiovisual e de design, mesmo alguma coisa mínima de arquitetura, mas isso sem dúvida pode ser incrementado. Qualquer grande museu de arte contemporânea tem os seus departamentos e as suas curadorias de cinema, de filme, de arquitetura, de design.

E a ideia de Colégio das Artes tem a ver com essa multidisciplinariedade? Em entrevista ao Jornal da USP, você falou do MAC USP como “um lugar neutro, que não pertence a nenhuma disciplina específica, mas tem um interesse transdisciplinar congênito”. A ideia, portanto, é a de que o museu possa ser um centro aglutinador de iniciativas, tanto de diferentes departamentos da USP quanto de projetos externos a ela?

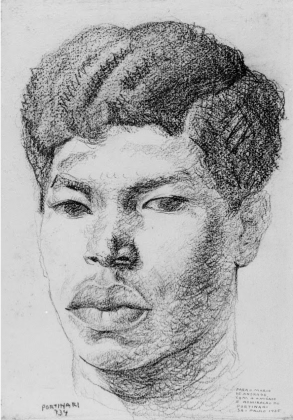

Esther Hamburger – Sim, o MAC já vem trabalhando numa linha bem transdisciplinar, inclusive nas exibições. Se você observar a exposição Experimentações gráficas, da Coleção Ivani e Jorge Yunes, que explora as relações entre esse acervo que está entrando no museu e o acervo que já existe, ela cruza fronteiras disciplinares. Porque é uma coleção de desenhos gráficos. Então você tem na mostra capas de revistas do Di Cavalcanti colocadas em diálogo com outras obras dele que são do acervo do MAC, por exemplo. Enfim, o museu já tem um conceito curatorial que procura extravasar as bordas disciplinares.

Da minha parte, inclusive, eu tenho uma formação bem transdisciplinar, desde sempre. E eu acho que nós vivemos em tempos especialmente desafiadores, né? Quer dizer, temos uma revolução técnica acontecendo e as ciências duras e as universidades têm muito a ver com essas modificações. E, ao mesmo tempo, temos uma crise ambiental, crise política, crise cultural. Assim, o mundo está em guerra. E não tem nada mais quente, digamos, que a guerra, o aquecimento global… Então eu acho que as artes e as ciências humanas estão no cerne dos desafios que o mundo enfrenta, embora nem sempre se reconheça assim, e o MAC USP tem potencial de ser um laboratório incrível. Ele já é, na verdade, então trata-se sempre de incrementá-lo, de abri-lo mais para colegas de outras unidades da USP, para estudantes das mais diversas áreas terem contato com o acervo, terem oportunidade de fazer cursos, workshops, etc.

Atualmente o predomínio nos cursos do MAC USP é de alunos da ECA (unidade da USP que inclui o departamento de Artes Plásticas) ou é variado?

Esther Hamburger – É bastante diverso, porque o museu oferece cursos abertos. Eu acho até que esse é o modelo que a universidade deveria estimular, que as grades curriculares fossem mais abertas para os estudantes poderem optar. Eu acho que precisamos muito disso e os alunos querem isso. Nesse sentido, o MAC tem um modelo muito interessante. Ele não tem um curso de graduação próprio, ele oferece disciplinas optativas abertas a vários cursos. Então tem alunos da ECA (comunicações e artes), da FAU (arquitetura e urbanismo), da FFLCH (cursos de humanas) e creio que devemos ter de outras unidades, até da POLI (engenharia).

José Lira – O MAC tem esse potencial de aglutinação, que a Esther acabou de dizer, de aglutinação entre disciplinas e entre colaborações de áreas do conhecimento muito diferentes. Esse potencial é do próprio DNA do museu. Ele não é uma unidade de ensino e pesquisa, não tem um curso de graduação específica, mas ele contribui, colabora, através de seu corpo docente, com o ensino de graduação na forma de disciplinas eletivas, acessíveis a alunos de qualquer área.

A realidade que enxergamos hoje, não só na USP, mas na universidade, no ensino superior em geral, é de uma atomização muito grande, né? Das escolas, das áreas de conhecimento e das disciplinas. A marcha da especialização, que durante um certo momento parecia inevitável, hoje está pedindo atitudes, formações ou intervenções mais plurais, mais abertas do ponto de vista da disciplina, mais híbridas mesmo. Eu diria, até, mais ecléticas. Aquela ortodoxia científica, disciplinar, epistemológica, já faz algum tempo que está em crise. É uma crise da educação em geral, da universidade, é uma crise da cultura ocidental, desse modelo de civilização e de ciência também, de tecnologia, de desenvolvimento, que gerou esses problemas de ordem ambiental, humanitária e política. Então abordagens mais transdisciplinares, sem dúvida, são muito bem-vindas.

Agora, essa atomização, por outro lado, eu não diria que ela deu as costas às artes. Pelo contrário, muitas vezes nós vemos, espalhados pela universidade, docentes, discentes, grupos de pesquisa e laboratórios que, de dentro de suas disciplinas – seja história, arquitetura, jornalismo, cinema, psicologia, sociologia ou antropologia –, estão trabalhando com as artes. Só que dentro de seus nichos. O que é um paradoxo, porque muitas vezes esses grupos, essas carreiras que perseguiram a reflexão sobre a arte, são dissidentes já dentro de suas áreas de conhecimento, desafiando a própria fronteira de campos que têm os seus objetos duros, que têm as suas linhas de pesquisa clássicas e que raramente passavam pelas artes. E hoje, nós temos um universo imenso de gente trabalhando na USP, em todas as áreas de conhecimento, com uma quantidade de trabalho acumulado que nem sempre chega fora dessas redomas.

Agora, saindo um pouco dos muros da universidade, queria perguntar sobre o diálogo também com possíveis instituições parceiras, com a comunidade artística, com outros projetos de fora da USP. Esse trabalho já vem sendo feito pelo MAC, mas qual a ideia de vocês neste sentido?

José Lira – É importante salientar isso, porque não se trata simplesmente de reunir a USP num lócus excêntrico, digamos assim. Se trata também de atrair e dialogar com a produção artística espalhada na sociedade, inclusive fora de São Paulo. Então estamos em uma fase de estruturação, começando um pouco por essa dinâmica extensionista, cultural que o museu já tem, para ir constituindo um modus operandi diferente. Encarando esses eventos, esses cursos, essas oficinas que muitas vezes aconteciam dentro do museu de maneira mais solta, agora dentro de um projeto comum de publicização do debate artístico, da produção artística. Então, estamos tentando fazer as iniciativas que já acontecem convergirem para esse projeto.

Outra coisa é se valer desses recursos mais imediatos, que são de nossos colegas, de nossos alunos, de nossos programas de pós-graduação, que estão convidados a colaborar nesse processo de expansão do debate artístico, não só interdisciplinar, mas também interinstitucional e com a sociedade civil, com os produtores de arte, as pessoas que estão pensando a arte e outros lócus de conhecimento que não a universidade.

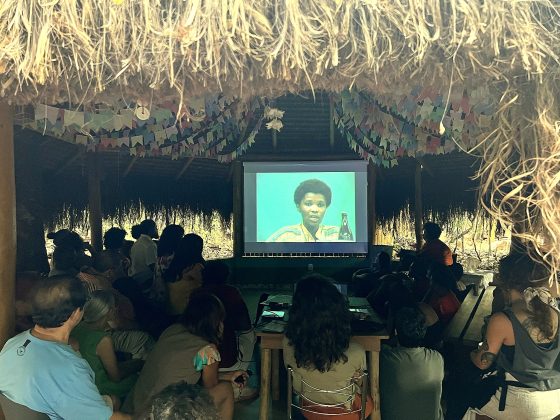

Esther Hamburger – Só para dar um exemplo, o museu tradicionalmente faz atividades com o Instituto Moreira Salles, com quem temos um convênio. Eu estou também em uma comissão na FAPESP que organiza uma escola interdisciplinar, e ela vai trazer o Takumã Kuikuro, que é um cineasta indígena, para participar de uma atividade em dezembro. E aí, logo depois, ele vai dar um workshop no IMS com o apoio do MAC. Quer dizer, queremos congregar os esforços que já estão em curso. Outro exemplo, nós vamos ter um workshop da Rita Duffy, que é uma artista irlandesa, que está vindo para São Paulo a convite da Cátedra de Estúdios Irlandeses da USP, financiada pelo consulado da Irlanda. E ela vai fazer uma exposição na Maria Antônia e um workshop aqui no museu.

Enfim, eu acho que isso tudo parte de uma vocação natural do museu, que já existe, e que se desenvolve hoje nos eventos que o corpo docente e o corpo técnico do museu estimulam – e que são equipes de uma qualidade impressionante, gente muito bem formada, de uma dedicação incrível ao museu, uma coisa que salta aos olhos. E são equipes acostumadas a promover coisas, estão voltadas a isso e nós pretendemos incrementar esse caldo de cultura.

E só pra concluir, o museu também participa de dois programas de pós-graduação que são interdisciplinares e inter-unidades. Você vê que a vocação está aí. Um é o de museologia, que é sediado no Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE-USP) e o outro é o programa em História e Estética da Arte.

Já falamos então dessa relação do MAC com a universidade, um pouco da relação com instituições de fora, agora eu queria saber mais sobre o grande público, digamos assim (foram 410 mil visitantes ao museu em 2023). Enfim, como pretendem trabalhar esse diálogo com a sociedade como um todo, para atrair as pessoas, dialogar com elas, intensificar essa relação?

José Lira – Vimos recentemente um mapeamento sobre isso e percebe-se como a vinda para o Ibirapuera já representou, em 2013, uma expansão imensa de público. A saída da cidade universitária para cá já representou uma guinada importante no fluxo mensal de visitantes. No início do funcionamento do museu aqui a visitação era da ordem de 10, 12 mil visitantes por mês. Isso veio crescendo desde então, chegando a quase 40 mil. Excluindo os anos da pandemia, claro. E precisamos estudar melhor quem é esse público, como é que ele está visitando o museu, quais os seus interesses.

Enfim, há uma parcela que é o público do museu propriamente dito, outra que é público do edifício, inclusive do terraço panorâmico que nós temos lá em cima. Lembrando que esse é um edifício tombado, projetado por Oscar Niemeyer, um espaço público acessível, como não era em outras épocas. E ele se tornou um marco turístico, principalmente com a abertura do terraço para a visitação pública. Então também há um público leigo, que não é de frequentadores da cena artística, que muitas vezes está chegando pela primeira vez em uma exposição. Tem gente, inclusive, que às vezes nem entra, vai ver a vista e fica fora. Então precisamos mapear, conhecer melhor esse público e trabalhá-lo, enfim, formá-lo. Fazer um trabalho formacional. E eu acho que um dos impactos que a gente espera do Colégio de Artes não é simplesmente a dinamização, mas é também a expansão do público, sempre com qualificação.

Um outro aspecto que acho fundamental para essa conversa é falar sobre o acervo do MAC USP, de mais de 10 mil obras, e o trabalho que tem sido feito com ele – que inclusive foi premiado pela Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) em 2023. Nesse sentido, desde que vocês assumiram foram abertas duas exposições: Acervo aberto e Experimentações gráficas: Doação Coleção Ivani e Jorge Yunes. Uma apresenta uma coleção doada recentemente ao museu e a outra discute justamente a ideia de reserva técnica, mostrando também obras que nunca antes foram expostas. Vocês poderiam falar sobre esse trabalho constante de ativação do vasto acervo do MAC?

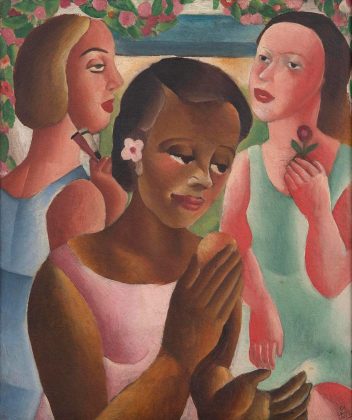

O acervo é um acervo histórico. Apesar de ser um museu de arte contemporânea, ele já tem uma identidade. Muitas pessoas vêm ao MAC para ver o Modigliani, o Boccioni, a Tarsila do Amaral, uma Anitta Malfatti específica etc. E isso é um trunfo do museu. Agora, é um museu de arte contemporânea e que está, desde a sua criação, a partir desse núcleo histórico precioso, se ressignificando, se atualizando. E eu tenho impressão que o trabalho da Tempos Fraturadas ou da Lugar Comum, que foram duas exposições da gestão anterior, foi um trabalho muito fino de intervenção no acervo curatorialmente. Quando nós recebemos o prêmio da ABCA não foi apenas o acervo, mas o trabalho em torno dele. Então, por exemplo, essas mostras recolocaram as obras-primas, digamos assim, as grandes peças, em diálogo com produções menos conhecidas no desenho. Tempos diferentes, com técnicas diferentes, com gêneros diferentes, materialidades diferentes.

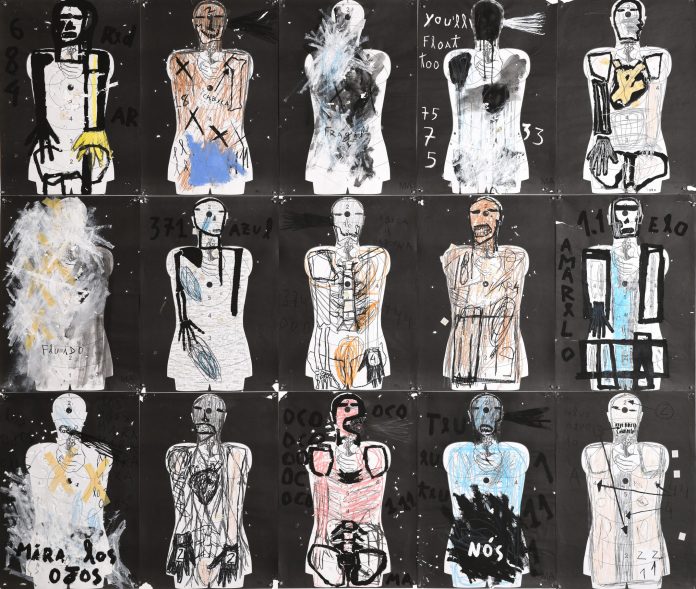

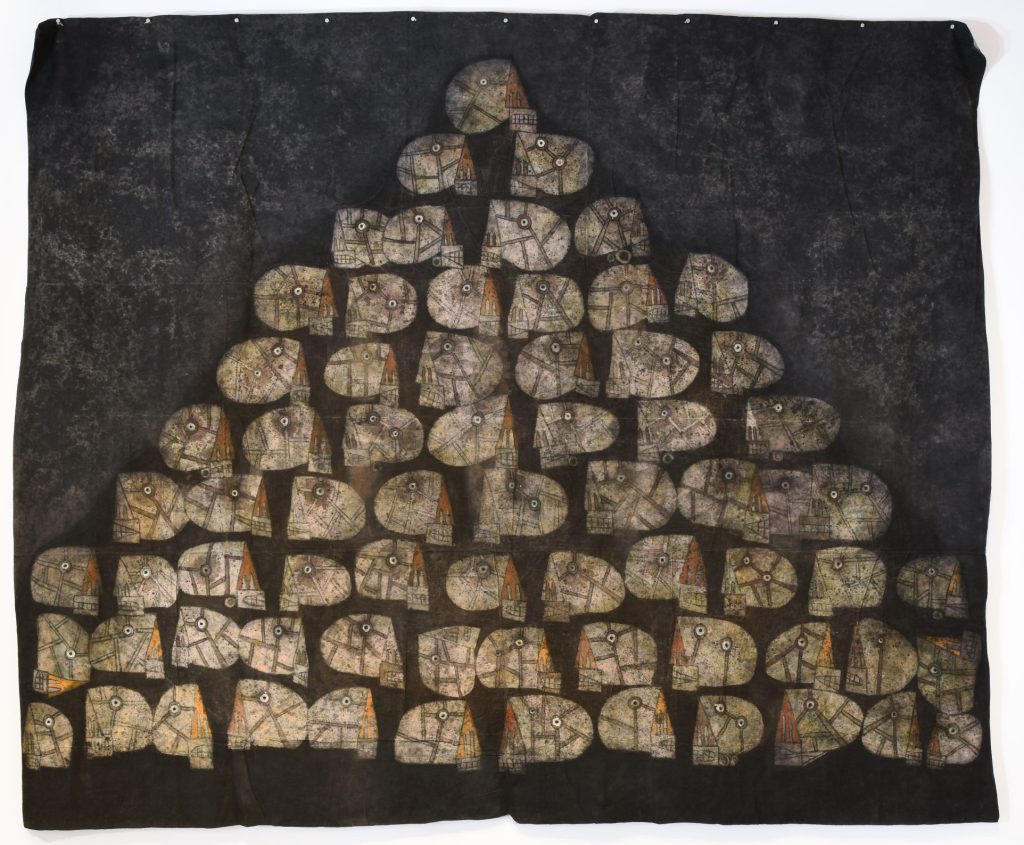

E esse cruzamento se deu a partir de recortes curatoriais altamente relevantes no presente. Então, são questões que foram aparecendo que não eram as mesmas que se faziam presentes nos anos 1960, nos 1980, nos anos 2000, mas que estão brotando na sociedade e na cultura de maneira latente… Questões de violência, de sexualidade, de corpo, de raça, de classe, crise ambiental, enfim, assuntos que estão permeando o debate público foram absorvidos aqui dentro.

Esther Hamburger – E sempre a ideia de relacionar o acervo com coisas contemporâneas e outros também históricas. Quer dizer, é o acervo como um arquivo vivo.

José Lira – E há outra coisa muito importante: recentemente o museu foi selecionado para sediar um equipamento multiusuário diretamente ligado ao acervo. Esse equipamento multiusuário, EMU, foi aprovado pela FAPESP na forma de um centro de ciências do patrimônio. Um laboratório, um equipamento ligado à preservação, conservação, restauro de obras de arte, pesquisa físico-química, pesquisa do estado de conservação, da composição original, das camadas de degradação ou de confecção do trabalho artístico… Está sendo instalado, nesse momento, aqui no museu. A instalação não está completa, os equipamentos ainda estão chegando, mas é incrível.

Esther Hamburger – Sim, até porque é uma coisa que um museu universitário faz e que um museu que não é universitário dificilmente tem a mesma condição de fazer. Porque nós somos uma unidade de pesquisa também. Nosso quadro técnico e docente é de pesquisadores. E a pesquisa entendida em um sentido amplo, desde a pesquisa técnica necessária à preservação e restauro das obras, que é o que esse laboratório pretende fazer. Ele é chefiado pela professora Ana Magalhães e pela professora Márcia Rizzuto, que é professora titular do Instituto de Física e tem uma vinculação subsidiária aqui no MAC. Isso é uma semente de um Colégio das Artes incrível.

Posso estar enganado, mas acho que algo assim é raro, ou mesmo inexistente, em museus no Brasil…

Esther Hamburger – No Brasil vai ser o primeiro do tipo. E ele é um centro que envolve parcerias com outros museus e outras universidades, ele pretende atuar em rede. Então, com isso, o MAC está valorizando o seu acervo, assim como a pesquisa de técnicas de restauro e preservação, além da formação de gente. Tanto pessoal ligado a outros museus, como alunos de pós-graduação…

José Lira – É um equipamento sofisticadíssimo que está chegando. De microscopia eletrônica, radiografia de última geração, digitalização de grande escala, peças tridimensionais, mapeamento, scanners e por aí vai.

Vocês acham que isso pode até ajudar a mais gente querer doar obras ou coleções para o museu?

Esther Hamburger – Sim, porque é isso, é saber que o acervo está sendo bem cuidado. E exibido! Então o acervo está sendo cuidado de maneira inovadora e exibido de maneira inovadora. Por exemplo, a doação da coleção Yunes chegou e já tem uma exposição, que é um tipo de celebração. Isso também é um diferencial. E assim o MAC USP mostra como esse material novo se relaciona com aquilo que você tem. Por vezes, com coisas que você não tem, mas que outras pessoas têm e que nós podemos ir atrás. Experimentações Gráficas, nesse sentido, trabalha com o acervo do museu e com outros acervos também.

José Lira – Isso que você falou é importante, do incentivo a doações. Porque não é mesmo qualquer museu no Brasil que oferece a um artista, a seus herdeiros, a um colecionador, as condições de preservação, estudo, perpetuação e conservação das obras de arte como o MAC oferece.

Por fim, eu queria falar um pouco da conexão do MAC USP com os debates políticos contemporâneos, especialmente em relação a algumas pautas que são hoje incontornáveis no meio cultural e artístico, como violência contra minorias, desigualdade social, racismo, questões de gênero, destruição do meio ambiente e assim por diante… Estes temas são foco para essa nova gestão do MAC?

Esther Hamburger – Essas são as questões contemporâneas, são as questões que os artistas estão trazendo. Eu mesma, no meu trabalho como pesquisadora, lido com as várias maneiras pelas quais o audiovisual capta e expressa as desigualdades e às vezes transforma. Enfim, eu acho que nós estamos muito voltados para isso, nossa agenda está permeada por essas questões e a arte contemporânea está lidando com isso, está enfrentando os desafios. Então, por exemplo, uma das instalações em Tempos Fraturados é um jardim, que está na área externa do museu e plantou plantas típicas do Ibirapuera – afinal, o museu é uma extensão do Parque Ibirapuera que foi atravessado pela cidade, pelas vias expressas. E a gente pensa com muito carinho nessa área externa do museu, para trabalhar essas questões ambientais. Se pensarmos a questão ambiental de uma maneira ampla, ela inclui os humanos no ambiente, com os seus corpos e as discriminações, então podemos pensar nesse conceito de ambiente como um conceito que abarca essas tensões todas. O próprio título da exposição de longa duração, Tempos Fraturados, já sinaliza a atenção às maneiras pelas quais as tensões sociais e políticas se expressam na arte. Não existe arte fora dessas implicações, pois ela é como o ambiente todo, ela é fruto dessas tensões.

José Lira – Eu complementaria chamando a atenção para uma transformação que a universidade como um todo, e não só a MAC, está vivendo, também em função das transformações que a sociedade e a mentalidade contemporânea estão impondo. A universidade hoje é um lugar onde as questões da desigualdade, do acesso ao ensino superior, do acesso à cultura, do acesso ao trabalho, às oportunidades profissionais, estão muito presentes. Então o MAC vem procurando acompanhar essa reflexão e ajustar também as suas políticas institucionais a essa dimensão. Quero salientar, por exemplo, como a agenda das artes indígenas está hoje presente dentro da agenda do museu. A professora Fernanda Pitta tem sido uma grande incentivadora e estudiosa, dentro do corpo docente, a respeito dos desafios que essas produções culturais, artísticas e filosóficas desses povos ameríndios colocam para instituições como “museu”, “arte”, “arte visual”, “belas artes”. Enfim, todo um conjunto de desafios que são políticos, que estão sendo trazidos por esse aprofundamento do diálogo com as culturas indígenas.

Dentro do conselho deliberativo do MAC, por exemplo, nós temos hoje uma artista indígena [Tamikuã Txihi Gonçalves Rocha], do povo Pataxó, habitante de uma das aldeias da reserva do Jaraguá, que vem muitas vezes trazendo o seu estranhamento em relação aos nossos protocolos, às nossas condutas, às nossas rotinas. Coisas que são tradições também, e que a gente nem sempre se coloca nessa perspectiva de um outro radical, que é de uma indígena migrante, desterritorializada, confrontando permanentemente no seu corpo, na sua existência, na sua mentalidade, na sua espiritualidade, no seu ambiente, a exclusão. Então, essas questões também estão sendo muito valorizadas, e elas têm se mostrado do interesse de nosso corpo discente, do nosso corpo docente, e que o museu tem procurado fortalecer.

Por fim, vocês estão agora recebendo o 38º Panorama da Arte Brasileira (linkar matéria Edu), realizado tradicionalmente no MAM, que este ano está em reforma. O MAC entra com o espaço expositivo, mas eu queria saber se o museu se envolveu também de outros modos na exposição?

José Lira – Bom, quando fomos procurados pelo MAM, em função da circunstância de reforma da marquise do Ibirapuera e o desalojamento temporário do museu, justamente nesse momento tão importante do calendário artístico deles, que é o Panorama, obviamente a acolhida foi imediata. Foi discutida, foi refletida, um termo de acordo foi selado entre as duas instituições, porque também não é simplesmente ceder o espaço. Não é tão simples. É um espaço sensível, porque envolve uma infraestrutura que não é a mesma com que eles estão acostumados, envolve uma coabitação de times de funcionários, envolve demandas que são específicas, envolve muitas vezes o mesmo público. O público do MAM é vizinho do público do MAC, um está interessado também nas exposições do outro, então há toda uma preocupação de construir uma sintonia cotidiana entre essas dimensões de conservação, infraestrutura, cotidiano de trabalho.

Esther Hamburger – São museus irmãos e a ideia é que possam trabalhar juntos.

Agustín Pérez Rubio é historiador, crítico de arte e curador. Foi diretor artístico do MALBA (Argentina) e do MUSAC (Espanha), entre outros. Graduado em História da Arte pela Universidade de Valência, foi curador da Bienal de Berlín e aqui escreve sobre o Pavilhão da Espanha na Bienal de Veneza. formado em Ciências Sociais pela USP, trabalhou na Folha de S.Paulo, nas revistas Brasileiros e arte!brasileiros. Nesta edição, divide com Patricia Rousseaux a autoria da matéria sobre a artista-cientista Leticia Ramos

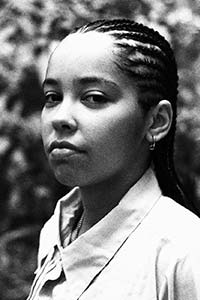

Agustín Pérez Rubio é historiador, crítico de arte e curador. Foi diretor artístico do MALBA (Argentina) e do MUSAC (Espanha), entre outros. Graduado em História da Arte pela Universidade de Valência, foi curador da Bienal de Berlín e aqui escreve sobre o Pavilhão da Espanha na Bienal de Veneza. formado em Ciências Sociais pela USP, trabalhou na Folha de S.Paulo, nas revistas Brasileiros e arte!brasileiros. Nesta edição, divide com Patricia Rousseaux a autoria da matéria sobre a artista-cientista Leticia Ramos Renata Felinto é artista Visual, professora adjunta de Teoria da Arte do Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri (URCA, CE) e líder do Grupo de Pesquisa NZINGA. É também integrante do Colegiado do Observatório da Violência da URCA. Ambas, Vanicleia e Renata, escreveram o ensaio de Dandara.

Renata Felinto é artista Visual, professora adjunta de Teoria da Arte do Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri (URCA, CE) e líder do Grupo de Pesquisa NZINGA. É também integrante do Colegiado do Observatório da Violência da URCA. Ambas, Vanicleia e Renata, escreveram o ensaio de Dandara. Vanicleia Silva Santos é curadora da Coleção Africana no Penn Museum e professora no Departamento de Estudos Africanos da University of Pennsilvania. Especialista em História da África, Diáspora Africana, Cultura Material e Estudos Museológicos. Autora de diversos livros.

Vanicleia Silva Santos é curadora da Coleção Africana no Penn Museum e professora no Departamento de Estudos Africanos da University of Pennsilvania. Especialista em História da África, Diáspora Africana, Cultura Material e Estudos Museológicos. Autora de diversos livros. Fabio Cypriano é crítico de arte e jornalista, é diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP e faz parte do conselho editorial da arte!brasileiros. Neste número, colabora com a crítica ao 38º Panorama do MAM 2024 e com a resenha do livro História Potencial de Ariella Aisha Azoulay.

Fabio Cypriano é crítico de arte e jornalista, é diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP e faz parte do conselho editorial da arte!brasileiros. Neste número, colabora com a crítica ao 38º Panorama do MAM 2024 e com a resenha do livro História Potencial de Ariella Aisha Azoulay. Coil Lopes é desenvolvedor multimídia e programador. Trabalha na arte!brasileiros desde sua fundação, auxiliando nas produções de fotografias, vídeos, newsletters. Nesta edição colaborou especialmente com a montagem gráfica da revista impressa e digital.

Coil Lopes é desenvolvedor multimídia e programador. Trabalha na arte!brasileiros desde sua fundação, auxiliando nas produções de fotografias, vídeos, newsletters. Nesta edição colaborou especialmente com a montagem gráfica da revista impressa e digital.