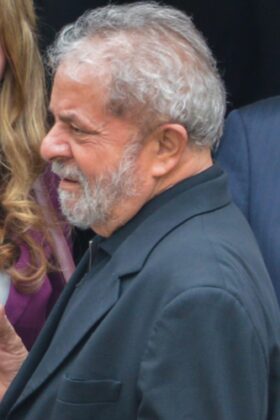

Dia 18 de outubro último, quase meia-noite, assistindo aos comentários de jornalistas da Globonews sobre o segundo turno das eleições presidenciais que ocorreriam no dia 30, fiquei surpreso ao saber que, numa pesquisa sobre as razões que levariam os militantes a votarem em um dos dois candidatos, 27% dos partidários de Luiz Inácio Lula da Silva informaram que votariam nele, devido ao seu “desempenho na área social”. Já 27% dos eleitores de Jair Messias Bolsonaro afirmaram que votariam por sua “imagem pessoal”. Outros dados complementavam a enquete, mas, para o que pretendo refletir aqui, me bastam as declarações que assinalei.

***

Entendo o que teria levado aqueles 27% dos eleitores de Lula a proclamarem que votariam nele devido ao seu “desempenho na área social”. Por mais que se possa criticar o presidente em seus dois primeiros mandatos, não restam dúvidas de que, durante aqueles oito anos (entre 2003 e 2011), Lula se notabilizou pela implantação de políticas públicas visando a inclusão social.

Mais subjetiva me parece a resposta daqueles 27% do eleitorado bolsonarista creditando seu voto à “imagem pessoal” de Bolsonaro. Segundo comentaristas do programa, alguns desses eleitores teriam associado a “imagem pessoal” do presidente com índices de seriedade, probidade, de respeito aos valores da família tradicional etc.

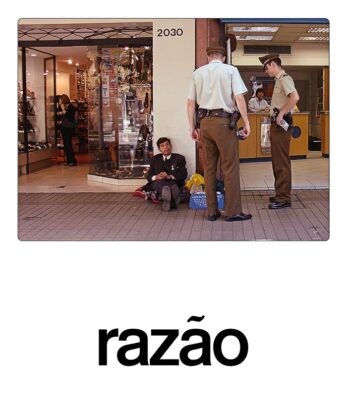

Essa parte do eleitorado de Bolsonaro, que percebeu em sua “imagem pessoal” (e em tudo o que ela significa), motivo suficiente para votar no candidato, fez emergir um aspecto ainda não captado do embate entre os dois presidenciáveis, que passou despercebido para muitos. Um aspecto talvez óbvio demais para, conscientemente, ser levado em conta: a “imagem pessoal” de Bolsonaro está colada àquilo que, no Brasil, convencionou-se entender como “boa aparência”. E “boa aparência”, apesar de toda a sua ambiguidade, sempre serviu (e serve) para que, no país, inclua-se ou exclua-se indivíduos nas mais diversas áreas.

A imagem pessoal de Bolsonaro, ou sua “boa aparência”, demanda alguma reflexão, pois me parece ter sido ela um fator importante para entender o fenômeno de massa que se tornou Bolsonaro, sobretudo em partes consideráveis do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte do Brasil. Sua “imagem pessoal” encobre outra face do presidente e do país que, se analisada, ampliará a compreensão sobre a expansão do bolsonarismo entre nós nos últimos anos, assim como sobre a expressiva votação de Bolsonaro no último dia 30 de outubro.

Jair Messias Bolsonaro é ele e sua imagem. Ou melhor, é ele mesmo e é também uma imagem passível de absorver inúmeros sentidos. E o que vemos quando observamos um retrato fotográfico de Bolsonaro ou um vídeo de alguma atividade por ele desenvolvida? Bolsonaro é um homem relativamente alto (1,85m)[1], possui um olhar altivo, olhos azuis e – dado fundamental –, é branco.

No decorrer de sua carreira como político profissional, Bolsonaro acoplou a essa branquitude, índices de inequívoca masculinidade (ou “macheza”) – sobretudo pela demonstração contínua de sua aversão a mulheres e a homossexuais – e um desprezo particular a todos os seres “inferiores” com que tinha de lidar: para Bolsonaro, negros deveriam ser pesados em arroba; indígenas não deveriam ter seus territórios respeitados, e nordestinos não passavam de paus de araras e cabeçudos[2].

Como homem branco, a “boa aparência” de Bolsonaro aciona todos aqueles outros sentidos – ele é machista, homofóbico, misógino, eugênico – que parecem ir ao encontro de muitos de seus apoiadores, que projetam na imagem do “mito” anseios identitários singulares. Sua “imagem pessoal” – ou seja, a fundamental branquitude de Bolsonaro –, num país preconceituoso e de maioria negra e parda, enfatiza sua “superioridade” em relação ao restante dos brasileiros[3]. Assim, tão ou mais importante do que de ter sido militar e deputado federal por quase três décadas, é o fato de que ele é branco. E não um branco “qualquer”, pois descende de italianos do norte da Itália, o que – para uma fração significativa de seu eleitorado do Sul e do Sudeste –, não é pouca coisa[4].

Ser branco no Brasil é distinguir-se da maioria da população, mas é também ser ou estar identificado com aquela parcela de brasileiros que, por sua às vezes antiga ascendência europeia, agem como se fossem exilados italianos, mas também alemães, poloneses, espanhóis e portugueses.

Assim, sua branquitude está acima de todos os outros atributos, que colocam Bolsonaro como líder de uma massa que o segue e venera, sem que nada de negativo que ele faça conspurque sua imagem[5].

***

A partir do final do século XIX, mas, sobretudo, nas primeiras décadas do século passado, começou a ser construído em São Paulo o mito do paulista como sendo o grande empreendedor, aquele brasileiro pertencente a uma raça superior de indômitos desbravadores (como os bandeirantes, seus antepassados) – características que justificariam a modernidade de São Paulo, em contraste com a morosidade decadente da grande maioria do Brasil.

Barbara Weinstein, em seu estudo sobe a formação da identidade paulista[6], explica que os brasileiros nascidos no estado de São Paulo, ao tentarem caracterizar sua hipotética excepcionalidade, precisavam escolher aqueles que seriam o seu “outro”. E quem deveria aparecer como o “outro” do paulista, todos os brasileiros restantes? Não propriamente.

Embora nunca tenham reconhecido nos gaúchos, catarinenses e paranaenses a mesma “nobreza” que os tornava tão especiais, os paulistas, embora não os vissem como iguais, os percebiam como semelhantes. Segundo Weinstein, o “outro” do paulista, ou seja, o seu oposto, fundia-se na categoria “nordestino”, uma abstração que personificava a decadência, o atraso, a barbárie.

Já em 1999, Durval M. de Albuquerque Jr. atentava para essa oposição entre São Paulo e o Nordeste, como dois lados opostos do Brasil. Em seu estudo sobre a “construção” do mito do Nordeste, o autor também chamará a atenção para o papel que o imigrante europeu – que então já se concentrava em São Paulo e no Sul do país – representava nesse processo de diferenciação entre São Paulo e o Nordeste, por alguns dos importantes intelectuais do período.

Encantados com a superioridade dos imigrantes e tendo uma visão depreciativa do nacional, intelectuais como Oliveira Vianna (fluminense) e Dionísio Cerqueira (baiano) veem no nordestino o próprio exemplo de degeneração racial, seja do ponto de vista físico ou intelectual (…) Comparando a situação econômica de São Paulo com a dos estados do Norte do país, eles atribuem ao eugenismo da raça “paulista”, à sua superioridade como meio e como povo, a ascendência econômica e política no seio da nação. A superioridade de São Paulo era natural, e não historicamente construída. O Nordeste era inferior por sua própria natureza, sendo o “bairrismo paulista” uma lenda[7].

Voltando ao texto de Weinstein, a certa altura, parafraseando o intelectual Alfredo Ellis Jr. – adepto do “racismo científico” do início do século passado –, a autora afirmava que, embora fosse possível detectar semelhanças entre os louros e castanhos “dos estados mais centrais e meridionais do Brasil”, à tal família (brasileira) não poderiam ser incluídos “cabeças-chatas mongoloides” e “negros” do Nordeste[8].

***

Se para o eleitorado bolsonarista dos estados do Sul e do Sudeste, Bolsonaro se distingue por possuir a “boa aparência” de branco paulista de origem italiana, como seria a “imagem pessoal” de Lula, seu opositor?

Para essa parcela dos eleitores de Bolsonaro, Lula, o presidente recém-eleito, não passaria de um “nordestino”, ou seja, um “cabeça-chata mongoloide”, uma espécie de negro. Um “outro” que, por algum descuido ousou concorrer e ganhar por duas (agora três) vezes a presidência do país. Afronta jamais perdoada por muitos brasileiros “louros e castanhos”.

Não importa o que Lula realizou em suas duas gestões, e o que poderá realizar nesta sua terceira, o fato é que ele continuará sendo eternamente o “outro” de metade da população brasileira. Alguém que – se conseguiu renascer depois de terem querido enterrá-lo vivo[9] – deve ser destruído para que Bolsonaro – “tão igual a nós” – possa triunfar em definitivo num futuro próximo.

***

Em seu livro sobre a presença do fascismo italiano no Brasil na primeira metade do século passado, João Fábio Bertonha atenta para a presença de um “fascismo difuso” no Sul e Sudeste do país[10]. Segundo o autor, não foram muitos aqueles que, de fato, se inscreveram nas hostes fascistas no país, o que, no entanto, não significa que não existisse, em vários segmentos da sociedade brasileira de então, simpatizantes do regime italiano. Por sua vez, a pesquisadora Ana Maria Dietrich afirma que, por vários motivos, também não foi expressiva a presença de filiados do partido nazista alemão no Brasil, embora também houvesse simpatizantes da “causa”[11]. Os dois pesquisadores afirmam, por outro lado, que muitos italianos e alemães, assim como seus descendentes, preferiram ingressar na Ação Integralista Brasileira, na medida em que o Integralismo aliava às demandas do fascismo internacional, questões ligadas ao nacionalismo local.

***

Por esse passado não muito longínquo em que fascismo, nazismo e integralismo perpassaram vários segmentos da sociedade brasileira[12], preocupa perceber o quanto a massa bolsonarista vibra quando seu líder faz uso do jargão fascista/integralista, “Deus, pátria, família e liberdade”[13]. Ao ouvir o “mito” pronunciar tal frase seus prosélitos reivindicam uma supremacia branca, de gênese europeia, sem lugar para o “outro”: o “pau-de-arara”, o “preto”, o “molusco”.

[1] – Dado retirado de “Debate impulsiona buscas por alturas de Lula e Bolsonaro no Google, confira medidas”. O Globo. 28.10.2022. https://extra.globo.com/noticias/politica/debate-impulsiona-buscas-por-alturas-de-lula-bolsonaro-no-google-confira-medidas-25599789.html (consulta: 01/11/2022).

[2] – Sobre como Bolsonaro se referiu a quilombolas e à demarcação de terras indígenas, consultar: “Relembre 7 vezes em que Bolsonaro atacou direito de indígenas”. Yahoo/Notícias, 13 de junho de 2022 https://br.noticias.yahoo.com/relembre-7-vezes-em-que-bolsonaro-atacou-direitos-dos-indigenas-162258426.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAANXQFOkpkR_8MeiSSuOXirh_TKij96Vv8Nu3z. Sobre os nordestinos, ler, de Edson Sardinha: Cabeçudo, pau de arara, paraíba. Dez vezes em que Bolsonaro foi preconceituoso com os nordestinos. UOL. Congresso em Foco. https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/cabecudo-pau-de-arara-paraiba-10-vezes-em-que-bolsonaro-foi-preconceituoso-com-nordestinos/

[3] – E a consciência de tal “superioridade” encontra-se em algumas falas do próprio Bolsonaro. Certa vez, fazendo referência ao “desaparecimento” do indigenista brasileiro, Bruno Pereira, e do jornalista britânico Don Phillips, assassinados em junho de 2022, o presidente assim se pronunciou: “Lamento o ocorrido. Os caras entraram, pô, numa área sem segurança. É eu subir o morro… uma comunidade no Rio de Janeiro com esse olho azul e essa cara à noite. Vou para o micro-ondas ou não vou?” Murilo Fagundes. “Bolsonaro diz que morreria se subisse o morro ‘com olho azul'”. Poder360. 23.06.22. https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-diz-que-morreria-se-subisse-morro-com-olho-azul/ (Consulta: 02/11/2022.)

[4] – A assimilação do imigrante italiano no Brasil, apesar de importantes estudos, ainda aguarda maiores aprofundamentos. Embora todos eles fossem chamados de “carcamanos” – termo pejorativo e de origem incerta –, o fato é que os italianos do Sul sofriam mais preconceitos do que aqueles do Norte – o que refletia o preconceito que existia na Itália “branca” contra os meridionais. Segundo um relatório do Office of War Information norte-americano, de 1943 – do National Archives at College Park, de Maryland: “Ele [o italiano] também era chamado [no interior do estado de São Paulo] de ‘mameluco’, termo que é usado tanto para pessoas mestiças, como para aqueles italianos do sul da Itália que têm pele escura…” (NACP/Records of the Office of War Information, RG 208, 208/350/71/12/34, box 437, The Italian Community of Campinas, 23/06/1943, Apud BERTONHA, João Fábio. O Fascismo e os imigrantes italianos no Brasil. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001. Pág. 245.)

[5] – Sabemos que os problemas que ele teve durante seu período no Exército, sua nulidade como quando atuou como Deputado Federal e mesmo as denúncias de corrupção de seu governo, nada parece afetar sua imagem considerada imaculada por seus seguidores.

[6] – WEINSTEIN, Barbara. A Cor da Modernidade. A branquitude e a formação da identidade paulista. São Paulo: Edusp, 2022.

[7] – ALBUQUERQUE JR. Durval Muniz. A invenção do nordeste. E outras artes. Recife: Fundação Joaquim Nabuco/Ed. Massangana; São Paulo: Cortez, 1999, pág. 43.

[8] – WEINSTEIN, Barbara. Op. cit. pág. 169).

[9] – Após ter sido anunciada sua vitória, no último dia 30 de outubro, Lula afirmou que quiseram enterrá-lo vivo, para que não concorresse mais à presidência do Brasil. Portal Terra. 31 de outubro de 2022. https://www.terra.com.br/noticias/brasil/lula-eleito-em-discurso-petista-diz-estar-preocupado-se-bolsonaro-vai-permitir-transicao-de-poder,abd63f593a4a03be2ac50f943c0847fal2rcfzpi.html

(Consulta, 11, 11, 2022).

[10] – BERTONHA, João Fábio. Op. cit.

[11] – DIETRICH, Ana Maria. Nazismo tropical? O partido nazista no Brasil. São Paulo: Todas as Musas, 2012.

[12] – Ao que tudo indica, o fato desses partidos terem sido considerados ilegais no Brasil, no final da primeira metade do século passado, não significa que tenham sido extintos, de fato.

[13] – Bolsonaro costuma adicionar a palavra “Liberdade” ao tradicional bordão integralista “Deus, pátria e família”. Tal acréscimo, no entanto, não supera a origem integralista do slogan que, por sua vez, integra uma série de apropriações que faz o bolsonarismo de signos integralistas, fascistas e nazistas (sobre o assunto, assistir “Quem não quer ser comparado a um nazista não se fantasia de nazista”, do Comitê Popular de Cultura do Bixiga, baseado no artigo “Bolsonarismo e Nazismo. Iconografia e Linguagem”, de Jean Goldenbaum. Brazil247, 12/09/2002. https://www.brasil247.com/blog/iconografia-e-linguagem-nazismo-e-bolsonarismo (Consulta: 02/11/2022).