Em cartaz no segundo andar da Pina Estação, a mostra Pagã, de Regina Parra, é multirreferencial como a própria artista, que, de 2000 a 2003, foi assistente de direção de Antunes Filho (1929-2019), uma das figuras mais importantes na história da dramaturgia brasileira, antes de iniciar sua trajetória nas artes visuais. Para materializar em pintura, escultura, neon, vídeo e performances a ideia da jornada de autodescoberta de uma mulher, ela partiu de um lastro literário – A paixão segundo G.H., romance de 1964 de Clarice Lispector – e de outro, imagético, nomeadamente a Vila dos Mistérios, soterrada pelas cinzas do vulcão Vesúvio, em Pompeia, no século 2 a. C. Na exposição, Regina Parra mescla artes plásticas e cênicas.

Na Vila dos Mistérios, fonte de inspiração constante de Regina no universo da mitologia greco-romana, há uma série de afrescos que “contam a história de uma jovem que ultrapassa o portal dos sátiros e se oferece a Dionísio, deus do teatro, do vinho, da fertilidade, da natureza”, segundo descrição da curadora Ana Maria Maia, no catálogo da mostra. “O caminho dessa jovem envolve descer ao nível animal, literalmente cair ao chão […], deseducando-se do repertório até então adquirido. Só depois disso ela estará apta a voltar à forma humana e renascer como bacante”, escreve a curadora.

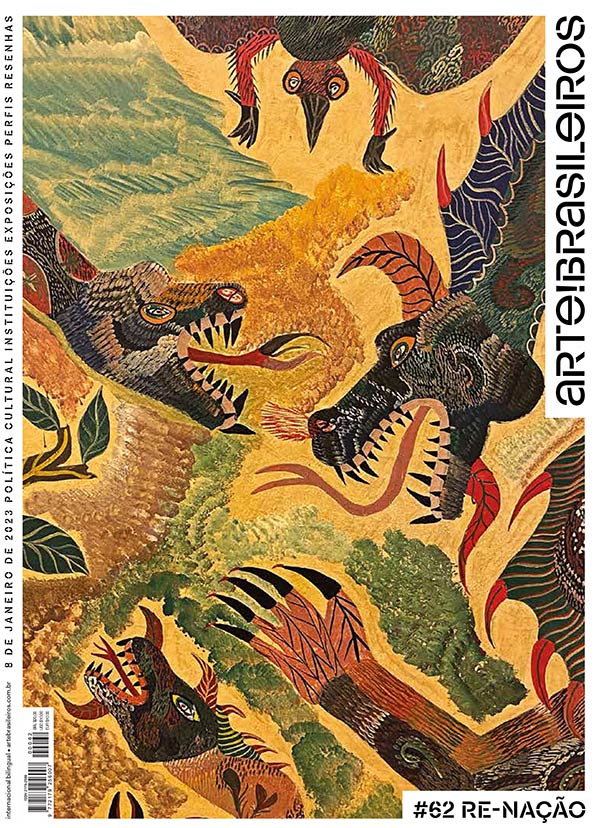

Partindo do arquétipo dessa jovem, Regina, cuja obra The sinful (2022) foi capa da edição 61 da arte!brasileiros, criou a personagem Pagã, que dá nome à exposição. E o resultado de sua inquietante investigação artística é uma síntese de teatro e artes plásticas, dividida em nove cenas, que não necessariamente obedecem a um percurso expositivo engessado, propondo, antes, uma circulação labiríntica, numa alusão também ao mito de Ariadne, a princesa de Creta que ajuda o herói ateniense Teseu a escapar do Minotauro, uma criatura parte homem, parte touro que habita uma construção de caminhos intrincados, para a proteção da população.

A GÊNESE DO PROJETO

Pagã não nasceu de uma proposta da própria Pinacoteca de São Paulo a Regina Parra. Sua gênese se deu ao longo de alguns anos. A artista conta que, logo após a morte de Antunes, em 2019, ela fez um “exercício de olhar para trás”, pensando no “grande mestre” que ele havia sido para ela, e percebeu que muito de seus processos criativos vinham dessa experiência no teatro. Algo que, no entanto, ela não “abraçava ou assumia” para si mesma.

Em 2018, Regina havia iniciado sequência de residências, todas em Nova York: naquele ano, com um prêmio da SP-Arte, fizera a Residency Unlimited, no Brooklyn; depois, no Annex_b, em 2019; e, por fim, no The Watermill Center Residency Program, Watermill, em 2020. Em tempo: essa última residência acontece num laboratório interdisciplinar fundado em 1992 pelo diretor norte-americano Robert Wilson, nome de relevo no teatro experimental mundial.

“Fui para essa terceira residência com o objetivo de resgatar esse lado teatral que estava debaixo do tapete e de integrar mais tudo o que eu fazia”, conta Regina. “Após a morte de Antunes, em 2019, fiz um exercício de olhar para trás, pensando no grande mestre que ele havia sido, e percebi que muito de meus processos criativos vinham dessa experiência. Algo que, no entanto, eu não abraçava, não assumia”.

Em 2021, terminada a sua passagem por Watermill, Regina emendou outra residência, dessa vez na Monira Foundation, em Nova Jersey. À época, Regina fez algumas das primeiras pinturas que vemos agora em sua mostra: as dos sátiros e o tríptico da Pagã. Também já estava esboçando uma maneira de levar aquelas criações para um espaço, deslocando-as de paredes. Fez maquetes e experiências com cerâmica, “tentando entender o que seria aquele projeto”. Naquele período, leu também A paixão segundo G.H.

De início, fez breves anotações, mas, ao avançar na leitura, o livro passou a “repercutir com muita força” junto às suas ideias. Ao terminar o romance, Regina decidiu que o projeto também deveria ser estruturado a partir do livro, mas não como uma representação do texto em forma de exposição, e sim a narrativa da jornada de uma mulher, como Clarice fizera em seu texto, uma personagem que mergulha “na vida e na sua materialidade a partir do contato com uma barata”, diz.

De volta ao Brasil no começo de 2022, Regina apresentou seu projeto de uma “peça de teatro desmembrada” a Ana Maria Maia, sua ex-colega de mestrado, e a Jochen Volz, diretor-geral da Pinacoteca. Ambos abraçaram as propostas, materializadas agora na mostra, cuja expografia é também um elemento-chave em sua concepção.

“No meu ateliê, as coisas acontecem justamente de maneira integrada. Nunca houve separação entre as referências”, conta. “Mas, no momento de se levar os resultados a uma exposição, acontecia algo de que não gosto: a pintura se limitava a um quadro pendurado na parede, num clima de reverência que me incomodava. Entendi que queria mudar tudo isso em termos do ambiente que abriga as obras, daí a ideia de peça desmembrada”.

Pagã traz trechos de A paixão segundo G.H. que não “aparecem como literatura, mas um pouco como as falas de um personagem”, explica Regina. A exposição é então dividida em cenas: em Prelúdio, uma primeira passagem do romance de Clarice: “Era uma mulher que vivia bem”; em seguida, no Chamado, a personagem, “abandonando sua vida”, põe-se “calmamente de quatro”, e inicia sua jornada, protegida pelos sátiros, “por uma sabedoria da carne”, como indica o subtítulo da mostra.

Seguem-se, então, outras oito cenas: Horas de perdição; Segredo; Minotaura; O canto da cabra; Deserto; Se eu der o grito de alarme de estar viva, em mudez e dureza me arrastarão; Mistério e O gosto do vivo ou a visão de uma carne infinita. As cenas apresentadas por meio de instalações sonoras, neons, manequins, pinturas, vídeos. Para ressaltar o caráter teatral, Regina criou peças de cerâmica, intituladas Adereços-próteses-vestíveis, a serem vestidos pelos visitantes.

“A ideia é que o público possa usá-los enquanto visitam a exposição”, explica Regina. “Um deles é uma espécie de chifre, que se veste pelo pescoço; tem ainda um colete, um rabo, e uma pata, para ser colocada sobre o pé. São peças pesadas de propósito, e não encaixam muito bem no corpo, para não serem meros enfeites. Elas trazem a ideia de que, no teatro, você tem a oportunidade de se livrar de si mesmo e ser uma coisa coisa ou pessoa. O adereço muda seu modo de andar e sua postura, muda a nossa maneira de estar no mundo”.

TRAJETÓRIA

Nascida em 1984, em São Paulo, Regina Parra iniciou sua trajetória profissional nas artes cênicas, no Centro de Pesquisa Teatral (CPT), tornando-se posteriormente assistente de direção de Antunes Filho. Em seguida, formou-se em Belas Artes, na Faap, e fez um mestrado em História da Arte, na Faculdade Santa Marcelina (FASM), tendo como orientadora a curadora e crítica Lisette Lagnado.

Desde o início de sua carreira em artes visuais, Regina atuou de modo interdisciplinar, trabalhando com suportes diversos: fotografia, vídeo, performances, pintura e instalação. Imigração e feminilidade são alguns dos temas sobre os quais se debruça. Assim como em Pagã, o corpo feminino é recorrente em suas criações, a exemplo das séries Libidinosa (2018) e A Perigosa (2019), parte da exposição Bacante (2019), apresentada na Galeria Millan, em São Paulo.

Fez suas primeiras exposições individuais ainda nos anos 2000, mas acelerou sua produção na década seguinte, com uma sequência prolífica de mostras, entre elas Eu me levanto, na Fábrica de Arte Marcos Amaro (FAMA). Fora do Brasil, participou de coletivas na Argentina, Espanha, Itália, Suíça, em Portugal e nos Estados Unidos. No ano passado, estreou no circuito de feiras internacionais, com a galeria Jaqueline Martins, na Paris Internationale. Suas obras estão presentes em acervos nacionais relevantes, de instituições como o Masp, a Fundação Joaquim Nabuco, a Associação Cultural Videobrasil e a própria Pinacoteca de São Paulo, entre outras.

Regina acabou de lançar seu livro de artista Eis-me aqui, pela Familia Editions, vai apresentar uma nova sessão de performances ligadas a Pagã na Pina Estação, no dia 3 de junho e, no mês seguinte, parte para mais uma residência, de dois meses, no Maine, Estados Unidos. Prolífica, ela está também começando uma pesquisa para um projeto em parceria com a artista Ana Mazzei, chamado Histórias exemplares da carne. “Ainda estamos numa fase bem inicial do projeto, e a residência vai ser um momento para experimentar as primeiras ideias”, conclui.

SERVIÇO

Pagã, de Regina Parra

Curadoria: Ana Maria Maia

Até 13/08

Pina Estação – Largo General Osório, 66, São Paulo – SP

Visitação: de quarta a segunda-feira, das 10h às 18h

Entrada gratuita

Na definição simples de “nação”, o Dicionário Houaiss fala em agrupamento político autônomo, que ocupa território com limites definidos, e cujos membros respeitam instituições compartidas (leis, constituição, governo). E, mais do que isso, que compartilha um mesmo idioma, raízes culturais, costumes, passado histórico.

Na definição simples de “nação”, o Dicionário Houaiss fala em agrupamento político autônomo, que ocupa território com limites definidos, e cujos membros respeitam instituições compartidas (leis, constituição, governo). E, mais do que isso, que compartilha um mesmo idioma, raízes culturais, costumes, passado histórico.

De todas as instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, uma das que vão recomeçar sua atuação sob a gestão de uma educadora de carreira é o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). A escolhida para a presidência do Ibram, no dia 7 de fevereiro, é Fernanda Santana Rabello de Castro, que atuou na área educacional do Museu da Chácara do Céu desde 2010. Formada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com experiência na rede de educação básica do município de Teresópolis e do estado do Rio desde 2006, Fernanda estava exercendo o cargo de diretora substituta do Museu Histórico Nacional. Ela é especialista em História e Cultura da África e do Negro no Brasil pela Universidade Candido Mendes (UCAM), mestranda em Políticas e Instituições Educacionais na Universidade do Rio e Coordenadora do Grupo de Trabalho de publicações da Rede de Educadores de Museus do Rio. Fernanda terá um orçamento com R$ 21 milhões a mais do que aquele executado no ano passado para conduzir a política nacional de museus. Ela conversou com a reportagem da arte!brasileiros.

De todas as instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, uma das que vão recomeçar sua atuação sob a gestão de uma educadora de carreira é o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). A escolhida para a presidência do Ibram, no dia 7 de fevereiro, é Fernanda Santana Rabello de Castro, que atuou na área educacional do Museu da Chácara do Céu desde 2010. Formada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com experiência na rede de educação básica do município de Teresópolis e do estado do Rio desde 2006, Fernanda estava exercendo o cargo de diretora substituta do Museu Histórico Nacional. Ela é especialista em História e Cultura da África e do Negro no Brasil pela Universidade Candido Mendes (UCAM), mestranda em Políticas e Instituições Educacionais na Universidade do Rio e Coordenadora do Grupo de Trabalho de publicações da Rede de Educadores de Museus do Rio. Fernanda terá um orçamento com R$ 21 milhões a mais do que aquele executado no ano passado para conduzir a política nacional de museus. Ela conversou com a reportagem da arte!brasileiros.