Após as passagens de Angela Hirata e Marcelo Araujo, Eric Klug é o terceiro nome a assumir a presidência da Japan House São Paulo (JHSP), instituição cultural criada pelo governo japonês e inaugurada em 2017 na avenida Paulista. Ao tomar posse em 1º de abril, já durante a pandemia de Covid-19 e com a Japan House de portas fechadas, Klug dedicou seu trabalho nesses primeiros meses a intensificar a atuação virtual da instituição, como conta em entrevista à arte!brasileiros. “Eu nem mesmo conheço o escritório. Então trabalhar dessa maneira virtual e conseguir continuar a missão da JHSP neste período foi um desafio e um aprendizado.”

Após passagem recente pelo IDBrasil – Organização Social (OS) responsável pela gestão do Museu da Língua Portuguesa e do Museu do Futebol – e, anteriormente, pelo British Council Brasil (de 2011 a 2017), Klug vê paralelos entre as atuações da instituição britânica e da japonesa. “Equipamentos como a Japan House e o British Council existem porque esses países perceberam o valor da cultura. Que não só vale a pena você investir dentro de casa, na formação cultural da sua população, mas vale a pena investir dinheiro no exterior para mostrar a sua cultura, porque ela é tão importante e é criadora de pontes que não são concebidas de outra maneira”, afirma. Para ele, é o oposto do que se vê atualmente no Brasil, com um governo federal que promove um desmonte na área cultural.

“Acho que existe uma dualidade neste sentido. A arte e a cultura são de uma força imensa, porque elas sobrevivem. Sobrevivem aos ataques, à pandemia. Então não há nenhum temor de que a poesia, a literatura ou o cinema acabem. Mas, por outro lado, há uma fragilidade, principalmente das instituições e dos indivíduos que a fazem. Então a arte não acaba, mas, sim, museus fecham, teatros fecham. E é muito perigoso quando você tem ações governamentais ou de descaso ou de aberta oposição à cultura”, completa.

A Japan House, que tem sedes também em Londres e Los Angeles, em apenas três anos recebeu mais de 2 milhões de visitantes no espaço paulistano, em seu imponente edifício projetado pelo japonês Kengo Kuma. O local reúne espaços expositivos, biblioteca, o restaurante Aizomê, café e uma loja – todos voltados para apresentar a cultura japonesa – e promove atividades artísticas e educativas diversas, além de projetos voltados a negócios, turismo, esporte e gastronomia. Para Klug, o trabalho da instituição ajuda também a desmistificar certos estereótipos sobre o Japão, mostrando sutilezas, nuances e a diversidade cultural do país, e combatendo uma certa visão que generaliza e simplifica a cultural oriental.

Klug afirma também que sua gestão será de continuidade em relação às anteriores, mas que tem em mente novos projetos e expansões da atuação da instituição. O aprendizado com a pandemia, por exemplo, acabou por apresentar a possibilidade de alcançar muito mais gente, de modo virtual, nos mais variados lugares do país e do mundo. “Nosso objetivo não é voltar ao que era, mas de uma maneira melhor”. Klug afirma que a Japan House está preparada para a reabertura presencial, com todos os cuidados e protocolos rigorosos, e aguarda autorização da prefeitura. Leia abaixo a íntegra da entrevista.

ARTE!✱ – Eric, pensando nas suas experiências mais recentes, na IDBrasil e no British Council, queria que falasse um pouco dessa carga que você traz e de como enxerga agora o desafio de assumir a Japan House.

É um prazer imenso assumir a presidência da Japan House, que é uma instituição com um sucesso enorme, que se colocou em apenas três anos no cenário cultural e artístico da cidade de maneira tão forte, tendo recebido 2 milhões de pessoas, estando em um lugar tão icônico, com uma arquitetura tão icônica e um projeto tão moderno. Então eu proponho uma continuidade de tudo isso que foi conseguido, não uma ruptura, com algumas expansões que nós queremos fazer. Entre elas atingir mais áreas do conhecimento, mais áreas da cultura japonesa, e mais áreas geográficas mesmo. É um crescimento a partir de um sucesso recente. Eu estava no IDBrasil, que administrava dois museus incríveis, do Futebol e da Língua Portuguesa, e acho que de lá eu trago, entre outras coisas, uma abertura para fazer parcerias, trabalhar com empresas de modo potente, que foi algo muito forte nesse período. Trabalhar com novos patrocinadores, com uma programação cultural muito intensa com o terceiro setor falando de racismo, questões de gênero etc. Tem alguns projetos que são icônicos. A gente fez exposições sobre a Copa de 1958 e sobre futebol feminino com o Itaú; fizemos uma expansão para quatro estados do Brasil com a Motorolla. Então é você pegar a missão do museu e alinhar com a missão de uma empresa e fazer uma coisa que agregue bastante para ambas.

No Museu da Língua, foi uma grande conquista ter finalizado a reconstrução desse equipamento após o incêndio de 2015. E você sabe como é difícil, como é raro a gente conseguir reconstruir um equipamento desses. E ter viajado com ele também foi algo muito importante. O Museu da Língua foi pra sete cidades no interior de SP, foi pra três países da África e foi pra Portugal nesse período de fechamento da sede. Então tem aí um grande pensamento que eu trago para a Japan House que é isso: a missão não se realiza somente dentro da sede. O Museu da Língua conseguiu realizar sua missão no exterior, online e com exposições temporárias mesmo quando sua sede estava fechada, o que tem um paralelo com o momento em que estamos. Bom, e antes disso eu era diretor do British Council, que fazia relações culturais do Reino Unido com o Brasil, então é uma organização que está desde 1945 no Brasil e faz com muita potência essa criação e fortalecimento de laços através da cultura, do esporte, da educação, da língua.

ARTE!✱ – Parece haver um paralelo com o trabalho na Japan House, de diálogo e difusão da cultura de um outro país…

Exatamente. A atuação é muito parecida. O objetivo, que é fortalecer os laços, criar vínculos, criar uma relação de amizade e de atração, é o mesmo. Agora, muda o elemento, que é uma cultura completamente diferente. Eu vivi cinco anos no Reino Unido, trabalhei lá, então eu conhecia bastante a cultura britânica. No caso do Japão é diferente. Eu conheço as ferramentas, o modus operandi dessas relações culturais, mas estou aprendendo, com um interesse imenso, sobre a cultura japonesa em si.

ARTE!✱ – Você assumiu já em meio à pandemia, em um momento muito conturbado, inclusive em que a instituição está de portas fechadas. Como trabalhar neste contexto?

Sim, eu entrei no dia 1º de abril, já em meio a pandemia, com a sede fechada. Eu nem mesmo conheço o escritório. Então trabalhar dessa maneira virtual e conseguir continuar a missão da JHSP neste período foi um desafio e aprendizado dessa experiência mais recente. Eu assumi e logo a gente já lançou uma campanha online chamada JHSP online, que basicamente conecta o Japão contemporâneo ao Brasil. É uma miriade de eventos e iniciativas, com duas vertentes principais. Primeiro, é uma tradução do que era feito presencialmente para uma outra plataforma. Por exemplo, a gente tinha o Clube de Leitura, onde as pessoas leem um livro e se encontram para discutir com um especialista, com o autor ou com o tradutor do livro. Isso a gente mudou para o mundo online, mas o conceito é o mesmo. Claro que tem gente que gostaria de estar lá, sente falta do convívio, mas há um potencial também. Na última sessão que fizemos, sobre um livro chamado O Livro do Chá, escrito em 1906 por Kakuzo Okakura, quando eu fui entrar, estava um pouco atrasado, e o zoom não deixou, porque havia mais de 100 pessoas conectadas. E nós nunca teríamos, presencialmente, 100 pessoas neste encontro. Então tem esse lado positivo.

A gente tem também uma série de encontros com o Educativo, que às vezes tem durado até duas horas. E é muito interessante porque a cultura japonesa demanda esse tempo. Eu lembro de uma vez no British Council que tivemos uma sessão com tradutores e eles ficaram um dia todo falando sobre uma palavra. E eu fiquei muito impressionado. Agora, na Japan House, isso é muito comum. São horas dedicadas a um vocábulo. E o Educativo consegue, com as pessoas em casa, ter um conversa de duas horas sobre o vocábulo, e isso é de uma riqueza incrível.

E para além desse eventos que a gente traduziu para o virtual, tem uma segunda linha de eventos que são experiências realmente novas. Uma delas é uma ação em que a pessoa encomenda um kit – em uma ação feita junto com os nosso chamados negócios independentes, que são a loja, o café e o restaurante. E fizemos um que tinha sakê, mixer, vários elementos gastronômicos, e você recebia isso envolto num furoshiki, que é um embrulho de tecido, uma técnica que tem mais de mil anos. E aí todos desembrulhavam juntos, com umas 30 pessoas online, e socializavam enquanto abriam. E uma mixologista, usando conceitos japoneses, orientou mas pessoas a fazerem o seu drink com o sakê. O Aizomê forneceu os elementos gastronômicos que acompanhavam. E é uma experiencia absolutamente japonesa, contemporânea, familiar. E em meio à pandemia as pessoas participaram de uma experiencia comunal, o que é de uma riqueza muito grande. E isso a gente vai continuar.

ARTE!✱ – Então você acha que certas atividades virtuais vieram para ficar?

Certamente isso continuará, foi um aprendizado imenso, de uma riqueza imensa. Porque pudemos reunir, nessa experiência que acabei de contar, um senhor que está em Itaquera, uma mulher nos Jardins e assim por diante. Teve um visitante que está na Estonia e quer falar sobre arquitetura japonesa. Tem essas 100 pessoas que querem comentar o Livro do Chá. Então isso certamente continuará e tomará uma proporção maior do que a que tinha. Eu acho que em grande parte das instituições culturais, pequenas ou grandes, o digital era uma parte muito pequena das atividades, e em geral vinculado às atividades presenciais. Muitas vezes era quase só uma coisa para chamar as pessoas, divulgar. E agora descobrimos essa potência imensa e não podemos ceder a tentação de voltar ao que era. Se fala muito em resiliência, que é aguentar e depois voltar ao que era. Nosso objetivo não é esse, é voltar de uma outra maneira, melhor.

ARTE!✱ – De fato, muita gente considera que, tendo sido pegas de surpresa pela pandemia, as instituições culturais estavam muito despreparadas para atuar nas redes e que a quarentena explicitou essa fragilidade….

Sim, fomos pegos de surpresa. Mas o interessante é que houve uma resposta bastante rápida. E houve uma sede, uma demanda pelo nosso produto, e isso é essencial. As pessoas não pararam de consumir música, literatura, arte, informação, por causa da pandemia. E os museus e instituições culturais conseguiram responder. Isso é muito importante porque nós dizemos sempre que nós somos o setor da criatividade. Então a criatividade eu espero que venha daqui e não só da Uber, da Yellow etc. E acho que isso aconteceu de maneira bastante interessante.

Agora, sobre não estarmos preparados, eu acho que sempre tivemos, principalmente nos museus, uma fixação por passar através das portas. Então sempre a primeira coisa que se fala é sobre quantos visitantes tem um museu. E isso é importante, claro, mas é só isso? Se você não passa pela porta o museu não existe para você? Então nesse ponto a gente estava mesmo atrasado, porque o museu pode ser muito mais do que isso, do que algo só ligado ao espaço, à sede fixa. Então o aprendizado dos últimos tempos é importante e veio para ficar.

ARTE!✱ – Falando nisso, vocês já começam a pensar em uma reabertura?

Estamos há meses já pensando nisso, nos planejando. Temos falado com o ministério das Relações Exteriores do Japão, temos sentado semanalmente com os secretários municipal e estadual de cultura, temos nosso protocolos já preparados, treinamento de equipe já feito. Então estamos bastante preparados, preocupados em garantir a segurança aos nossos visitantes, colaboradores e fornecedores, esperando a autorização da prefeitura.

ARTE!✱ – E as exposições que estavam em cartaz serão reabertas?

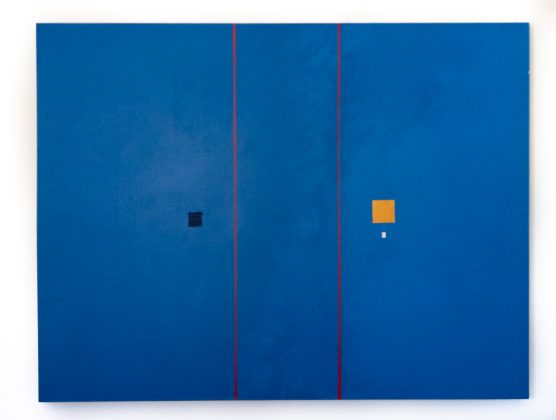

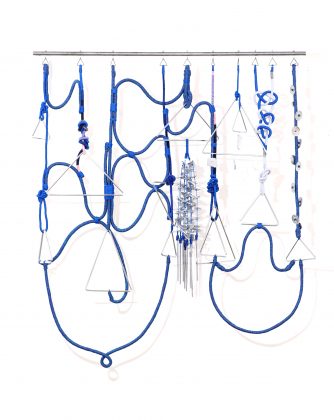

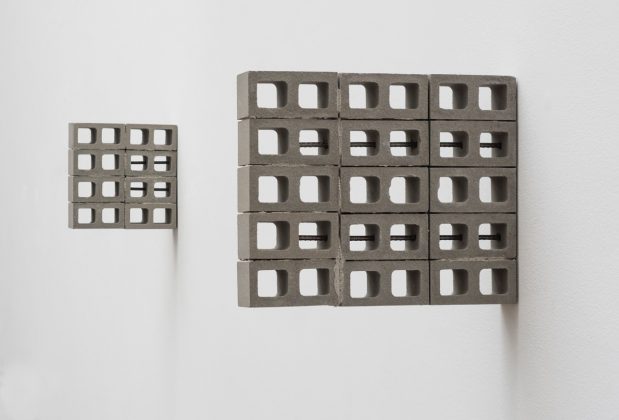

Sim, as duas vão continuar. Uma é a Japão em Sonhos, que é de um coletivo francês, uma experiência em videomapping que está no térreo, que é uma coisa muito lúdica, que pode ser entendida em vários níveis, por pessoas de todas as idades. E em cima nós temos a exposição do Tadashi Kawamnata, que se chama Construção. É uma exposição site specific feita de hashis. São 180 mil hashis. E além disso, a Japan House não é só um espaço expositivo, nós temos também os negócios independentes que fazem parte da nossa missão. Então um entendimento da gastronomia japonesa é entregue pelo Aizomê. A loja também ensina sobre a cultura japonesa e assim por diante. Trabalhamos em parceria. Então a ideia é reabrirmos com toda nossa potencia, com essa experiencia japonesa.

Acho importante falar também, pensando nesse assunto das parcerias, que já havia uma associação artística, cultural, chamada Paulista Cultural, que são os sete grandes equipamentos da avenida Paulista, que já trabalhavam em eventos conjuntos. E nessa hora difícil nós estamos trabalhando também em protocolos, fazendo reuniões com os secretários conjuntamente, pensando em maneiras para que a gente consiga organizar os horários de visitas e agendamento de ingressos que seja coordenado, para facilitar a vida do nosso visitante. Então a parceria, a solidariedade e o trabalho em conjunto são essenciais nessa hora.

ARTE!✱ – Vocês fizeram também essa parceria com o Instituto Tomie Ohtake, com correspondências sobre arquitetura. É parte desse objetivo de fortalecer vínculos com outras instituições culturais?

Sem dúvida. Eu já nem sei mais trabalhar de maneira isolada. Acho que parcerias juntam missões diferentes e a gente consegue uma capilaridade maior, consegue recursos adicionais e uma riqueza no diálogo. Então se a JHSP se propõe a estreitar os laços entre o Brasil e o Japão, ela precisa falar com o Brasil de verdade. Essa série com o Tomie Ohtake foi uma ideia muito bacana para falar sobre arquitetura, no Brasil e no Japão. E isso engaja os públicos das duas instituições, é uma parceria em que ambos ganham. E tem a ver com uma coisa de solidariedade, de fazer junto. Não somos isolados, não somos uma ilha e temos que trabalhar em conjunto.

ARTE!✱ – Pensando no contexto político e social, nós temos no momento uma grande discussão mundial, e também no Brasil, sobre racismo, o racismo estrutural que moldou as sociedades ocidentais. E isso tem a ver com negros, com índios, mas parece que começa a haver alguma discussão também sobre um racismo com povos asiáticos, que também sofreram uma exclusão e preconceito no Brasil, com consequências que vem até hoje. Queria saber como você enxerga essa questão? E se há algum trabalho nesse sentido na Japan House?

Quando começaram as manifestações recentes a gente fez debates internos bastante interessantes e potentes sobre o Black Lives Matter. Porque o assunto era a questão do racismo e a negritude. E foi muito importante, foi muito valorizado pelos nossos colaboradores. E nós temos, o que é muito positivo, um percentual de pessoas pretas na nossa equipe muito maior do que grande parte das instituições culturais congêneres. Não é o bastante ainda, pensando na população brasileira, mas é bastante representativo. Então foi muito rico, muito solidário, ter essa discussão interna. E acho que nós não podemos nunca nos eximir das grandes questões da humanidade, sejam elas sobre imigração, racismo, questões de gênero, de violência. Então não é uma agenda da Japan House, mas como um importante centro de cultura, não podemos estar alheios a esta e a outras grandes pautas. Tem um movimento muito importante dos museus nos últimos anos que é do “museu social”, pensar o museu enquanto um gestor e um provocador de mudanças. Então eu vejo esses equipamentos culturais também como palcos onde essas discussões devem ser fomentadas. Eu tenho um certo ceticismo quanto a levantar bandeiras muito específicas, mas eu acho que essas discussões devem ser ativamente trazidas para estes espaços. Isso é parte da função social dos museus e instituições culturais.

ARTE!✱ – Quando fala da questão asiática, penso também em um artigo da pesquisadora Luciara Ribeiro que publicamos recentemente, em que ela diz: “É comum encontrarmos livros de arte brasileira que não citam nenhum artista negro, indígena e de ascendência asiática, nem mesmo os nipo-brasileiros, que possuem trajetória relevante na historiografia da arte brasileira”. Você percebe essa defasagem?

Essa é uma questão muito delicada e muito debatida. Há o “orientalismo”, que é uma simplificação de características asiáticas que é muito conveniente, foi muito conveniente e usado durante séculos. Que é uma simplificação e uma estereotipação. Então você fala “os orientais” são assim ou assado, como se fossem todos iguais. E é missão da Japan House, sim, desmistificar esses esteriótipos, dando sutilezas e traços para isso. E a questão racial é uma delas. Há uma percepção de que o Japão é homogêneo em termos étnicos, raciais. E não é. Há uma diversidade muito grande. Por exemplo, há populações no norte do Japão que têm uma fisionomia caucasiana, quase russa. É uma variedade bastante grande que passa invisível aos olhos ocidentais. Outra questão delicada, por exemplo, é que muitos traços da cultura japonesa vêm, sim, da cultura chinesa. São culturas muito diferentes, mas tem uma influência histórica de um beber do outro que é inegável e absurdamente potente. Então dar corpo, sutileza e substancia à essa discussão com certeza é função da Japan House. A gente tem, vamos dizer, um ponto muito positivo, que a população brasileira tem uma visão de longe muito mais positiva do que negativa da cultura japonesa, dos valores japoneses. Que seja da comida, dos valores éticos, do design, da arte – seja a arte tradicional, sejam os mangás e animes. Então existe um campo muito favorável para se trabalhar. Mas sim, é simplificado, é estereotipado. Então dar nuances para essa discussão é uma das funções da Japan House.

ARTE!✱ – Por fim, falando um pouco mais do contexto político brasileiro, muitos gestores que entrevistei nos últimos tempos dizem perceber que o atual governo federal trata o campo da cultura e das artes quase como inimigos, que há um desmonte na área. Você concorda? Como percebe esse quadro e como trabalhar com essas dificuldades?

Acho que existe uma dualidade neste sentido. A arte, a cultura, é de uma força imensa, porque ela sobrevive. Sobrevive aos ataques, à pandemia. Então não há nenhum temor de que a poesia, a literatura ou o cinema acabem. Mas, por outro lado, há uma fragilidade, principalmente das instituições e dos indivíduos que a fazem. Então a arte não acaba, mas, sim, museus fecham, teatros fecham. E é muito perigoso quando você tem ações governamentais ou de descaso ou de aberta oposição à cultura. Realmente é muito delicada a posição em que a gente está. Como gestor de equipamentos públicos estaduais, que eu fui durante anos, eu diria que há em São Paulo uma seriedade muito grande com a cultura, foram honrados os compromissos e os contratos. Mas teve uma gradual e sensível perda de investimentos, perda de importância destes equipamentos. Cada vez eles eram menos relevantes em termos políticos no Estado. No âmbito federal, momentos em que não se fala de cultura parecem os melhores possíveis, porque quando se fala é para fazer cortes ou realizar ações altamente arbitrárias, que não valorizam a força do simbólico, a cultura como educação – que é uma briga que a gente sempre teve, de que a educação não é separada da cultura. É uma situação muito perigosa, de fragilidade. E acho que no governo atual a gente tem uma desestruturação, uma desmontagem desse setor que é tão fundamental.

ARTE!✱ – A Cultura deixou de ser Ministério e foi rebaixada para Secretária. E depois já foram cinco secretários que passaram por lá em um ano e meio de governo…

Exatamente. E isso é de uma miopia muito grande, porque a arte, a cultura, ela domina. Então, inclusive, quem domina isso de maneira potente é quem ganha eleições, é quem ganha os olhos das pessoas. Equipamentos como a Japan House e o British Council existem porque esses países (Japão e Reino Unido) perceberam o valor da cultura. Que não só vale a pena você investir dentro de casa, na formação cultural da sua população, mas vale a pena você investir dinheiro no exterior para mostrar a sua cultura, porque ela é tão importante e é criadora de pontes que não são concebidas de outra maneira. A Japan House então existe em São Paulo, Londres e Los Angeles. E isso ajuda a tornar mais rica e positiva a imagem que se tem sobre o Japão.