Ainda precisam ser descritas e analisadas as relações entre a literatura brasileira do século XIX e a fotografia. Trazida para o Brasil em 1840 – um ano após sua descoberta “oficial” em Paris –, a fotografia logo foi disseminada por aqui, tanto em sua materialidade enquanto fotografia “mesmo” (cartões de visita e seus álbuns, cartões postais etc.), quanto pela imagem fotográfica traduzida em xilo e litogravuras, que rapidamente inundou as publicações jornalísticas do período.

Não saberia precisar qual o romance ou conto escrito por um autor brasileiro em que aparece pela primeira vez a fotografia ou a imagem fotográfica, embora creia que tal fenômeno ocorreu com mais força a partir da década de 1870. A presença da fotografia e da imagem fotográfica na literatura brasileira por certo é um dos índices mais precisos sobre o papel relevante que a fotografia aos poucos foi ocupando em vários setores da vida brasileira, quer junto às camadas brancas da população, quer no cotidiano de pessoas negras livres ou libertas (caso do personagem Amaro, de Bom Crioulo, de Adolfo Caminha). Não se trata de afirmar que a literatura da época tenha espelhado de forma direta a presença da fotografia na sociedade brasileira, mas que esse reflexo surge trabalhado e transformado pela própria literatura, entendida como um espelho turvo, que concederá à fotografia e à imagem fotográfica não apenas a posição de exemplo de “modernidade” no Brasil da época, mas, em alguns casos, lhe dará o papel de personagem importante (em O Mulato, de Aluísio Azevedo, por exemplo) ou de personagem fundamental (como em Dom Casmurro, em Machado de Assis).

Por outro lado, pensar a literatura e a fotografia no Brasil durante o século XIX é refletir também sobre as contradições de um país em que conviviam índices incontornáveis de arcaísmo – a escravidão – com signos explícitos de modernidade: a própria fotografia e sua multiplicação via os meios de reprodução. Por mais que tenha sido naturalizado, é difícil entender como um meio de reprodução de imagens tão moderno, tão afinado com os avanços tecnológicos do século XIX, pode ter servido para a documentação da escravidão em um país como o Brasil.

É claro que este artigo não tem e nem poderia ter como propósito esgotar assunto tão complexo, a ser levado adiante não por um, mas por vários estudiosos. Ele pretende apenas chamar a atenção dos leitores e leitoras para esse assunto tão sedutor, para que fiquem com água na boca e se debrucem (ou voltem a se debruçar) na literatura brasileira do século XIX, agora em busca de todas essas peculiaridades que a modernidade constituiu no Brasil.

***

Casa de Pensão, de Aluísio Azevedo, publicado como folhetim em 1883, pode ser um belo começo para o que quero discutir aqui: como a literatura brasileira do século XIX absorveu e filtrou a presença da fotografia no cotidiano da população. O romance narra a história de Amâncio Vasconcelos, que deixa seus pais em São Luiz do Maranhão para estudar medicina no Rio de Janeiro, onde se envolve com pessoas que o levam a desligar-se dos estudos, iniciando uma vida boêmia. Com a morte do pai em São Luiz, sua mãe, d. Ângela, lhe escreve pedindo para que volte para casa. No entanto, a senhora fica sabendo que o filho havia sido preso e, preocupada com Amâncio, toma um navio para o Rio de Janeiro acompanhada de uma mulher escravizada. Porém, o que a senhora nem desconfia é que, naquela altura, seu filho já havia sido solto e, logo depois, assassinado.

Durante a viagem, d. Ângela conhece um senhor que, ao saber que ela, assim que chegasse ao Rio, pretendia seguir a pé pelo centro à procura do filho, decide acompanhá-la quando lá aportam. Ao chegarem, ele despacha as bagagens e pede à escrava da senhora que seguisse a condução com as malas, enquanto ele acompanhava a mãe de Amâncio.

Quando chegam à rua Direita, no centro da cidade, uma vitrine chama a atenção de d. Ângela: ali estavam à venda chapéus “à la Amâncio de Vasconcelos”. Seu acompanhante afirma que era tendência os comerciantes batizarem suas mercadorias com nomes de gente famosa. Vamos ao texto:

[…] É singular!… balbuciou a senhora.

– Por quê?

– É esse justamente o nome do meu filho.

– Oh! Não há só uma Maria no mundo!…

Mas d. Ângela fugira-lhe […] do braço para correr a uma nova vidraça. Eram agora bengalas e gravatas “à Amâncio de Vasconcelos” que lhe prendiam a atenção.

Acabavam de entrar na Rua do Ouvidor.– Vê?… interrogou ela, muito preocupada e procurando esconder a emoção. Ainda!

– Ah, fez o companheiro, já impaciente. V. Exa. vai encontrar o mesmo nome por toda parte. É o costume! Olhe! Se me não engano, lá está o retrato do tal Amâncio! Tenha a bondade de ver!

- Ângela aproximou-se do retrato, correndo, e soltou logo uma exclamação:

– Mas é ele! É meu filho! o meu Amâncio!

E começou a rir e a chorar muito perturbada.

O velho, meio comovido e meio vexado com aquela expansão […], principiava talvez a arrepender-se de ter sido tão cavalheiro com Ângela, quando esta, que estivera até aí a percorrer, como uma doida, outros mostradores, arrancou do peito um formidável grito e caiu de bruços na calçada.

Tinha visto seu filho, representado na mesa do necrotério, com o tronco nu, o corpo em sangue.

E por debaixo, em letras garrafais:

“Amâncio de Vasconcelos, assassinado por João Coqueiro no Hotel Paris, em tantos de tal”[1].

Desculpem o spoiler, mas o que chama a atenção neste final de romance é como Aluísio Azevedo sublinha a complexidade da sociedade brasileira no final do século XIX, dividida entre a instituição arcaica da escravidão – d. Ângela viajara acompanhada por uma mulher escravizada – e a moderna precessão dos meios de comunicação interpondo-se entre a senhora que chegava para salvar o filho e a notícia de seu assassinato. Com essa estratégia, Azevedo coloca a personagem Ângela em plena sociedade de massa, em que as relações sociais deixam de ser protagonizadas apenas por pessoas para serem mediadas por imagens produzidas por meio de comunicação de massa (o que não é pouca coisa, num país como o Brasil naquele final de século).

***

Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, em História da fotorreportagem no Brasil, afirma que, na segunda metade do século XIX, era comum o uso retratos fotográficos de pessoas envolvidas em crimes. Como ainda não haviam prosperado técnicas de impressão direta da imagem fotográfica para a imprensa, essas fotografias preexistentes eram copiadas via litografia para que pudessem ser publicadas.[2] É o que parece ter ocorrido em Casa de Pensão: além do retrato do filho, Ângela também viu a imagem que descreve o cadáver no necrotério. Aluísio Azevedo não especifica a origem dessa imagem, mas podemos inferir que se tratava de uma fotografia de tipo forense, traduzida para a litografia. Como será visto, esse mesmo tipo de imagem fotográfica processada pela lito será personagem de outro importante romance brasileiro do período – o já citado Bom Crioulo. Mas a literatura brasileira não explorou apenas esse tipo de imagem fotográfica. Ela foi pródiga em abordar a fotografia com outras características.

***

O romance Senhora, de José de Alencar, publicado em 1875 – portanto, alguns anos antes de Casa de Pensão –, descreve a penetração da fotografia no cotidiano da elite branca carioca. Um trecho interessante do livro é quando a heroína, Aurélia, explica para Fernando Seixas (seu marido, uma espécie de herói/anti-herói) o lugar que ocupavam os três tipos de álbuns de fotografia em sua residência. Na sala de visitas ficavam dois: o primeiro, dedicado às personalidades europeias, e o segundo, em que eram colocadas as fotos dos conhecidos de Aurélia. Após essa explicação, ela comenta: “O álbum das pessoas de minha amizade, eu o guardo comigo.” Ou seja, as fotografias das pessoas que lhes eram caras, Aurélia as guardava em um álbum que não ficava à vista de quem a visitava socialmente. Ela continua: “Estes são álbuns de sala, tabuleta semelhante às que têm os fotógrafos na porta”[3].

Na residência de Aurélia, portanto, existiam três tipos de álbuns: aquele que guardava as fotos de celebridades internacionais; outro que arquivava as imagens de conhecidos e um terceiro, dedicado aos seus entes queridos, conservado em um espaço privado da casa.

Essa descrição de José de Alencar registra uma prática corriqueira das camadas mais privilegiadas da população carioca da segunda metade do século XIX: colecionar e armazenar fotografias para exibi-las (ou não) publicamente. Por outro lado, é interessante a menção que Aurélia faz às tabuletas que ficavam nas portas dos estúdios fotográficos, repletas de fotografias dos clientes, pois amplia nossa compreensão sobre a presença da fotografia nas ruas do Rio de Janeiro, naquele período.

Outro dado interessante nesse diálogo é que, a certa altura, os personagens comentam a inexistência de fotografias de celebridades nacionais, capazes de formarem um álbum específico. Fernando faz a seguinte afirmação sobre o fato:

É verdade, celebridades europeias, pois ainda não as temos brasileiras; isto é, em fotografia que no mais sobram. Admira que nesta terra tão propensa à especulação e ao charlatanismo, ainda ninguém se lembrasse de arranjar uns álbuns de celebridades nacionais. Pois havia de ganhar muito dinheiro; não só na venda de álbuns, mas sobretudo na admissão dos pretendentes à lista das celebridades[4].

A inexistência de álbuns de celebridades locais, em meados dos anos 1870 no Brasil, não significou que algumas pessoas não se valessem da imagem fotográfica para divulgar a própria imagem. Dentro desse grupo destaca-se a principal figura brasileira do século XIX, o imperador D. Pedro II. Em As barbas do imperador[5], Lilia Schwarcz apresenta grande parte da iconografia do segundo imperador do Brasil, em que sobressaem litografias produzidas a partir de daguerreótipos e fotografias. Esse material era distribuído ou vendido como encarte de revistas e jornais para que o público pudesse guardá-lo ou emoldurá-lo para decorar os cômodos da casa.

Em Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, romance publicado em 1895, é possível visualizar a presença da imagem de D. Pedro II nos aposentos dos personagens (o homem negro, Amaro, e seu amante, o jovem branco, Aleixo), atuando como uma espécie de um tipo de deus protetor dos mais pobres:

[Amaro] Pôs-se a olhar o teto, as paredes, um retrato do imperador, já muito apagado, que viera na primeira página de um jornal ilustrado, preso em caixilhos de bambu, um cromo de desfolhar, examinando com atenção o pequeno aposento, os móveis – a mesa e duas cadeiras –, como se estivesse num museu de coisas raras.[6]

Esta passagem descreve a origem daquela imagem do Imperador: tinha sido capa de um jornal ilustrado, produzida para ser destacada, emoldurada e colocada na parede. Por outro lado, é notável como, pela descrição do aposento, Pedro II surge pairando sobre o cômodo pobre, tornando-se um personagem na trama. Esta sensação ficará mais forte algumas páginas à frente onde se lê:

O retrato do imperador sorria-lhe meigo, com a sua barba de patriarca indulgente. Era o seu homem. Diziam mal dele, os tais ‘republicanos’, porque o velho tinha sentimento e gostava do povo…[7]

Este é um dos trechos mais importantes de Bom Crioulo por deixar claro não apenas a presença de imagens fotográficas em moradias das camadas mais pobres da população brasileira na segunda metade do século XIX, mas também pelo fato do autor ter sabido integrar a imagem fotográfica dentro do rol de personagens do livro, fazendo com que ela cumpra um papel importante para o entendimento da personalidade do personagem principal do romance. Para Amaro não importava o que os “republicanos” podiam pensar de D. Pedro II. Para ele, o imperador era seu protetor pois “gostava de seu povo” e era isso o que importava.

***

Vários artistas trabalhavam, tanto no processo de tradução de imagens fotográficas para a litogravura e a xilo – com o intuito de publicar essas imagens em jornais e impressos em geral –, quanto também no processo de produção de suas pinturas, no Brasil e no exterior. Ainda em Senhora, de José de Alencar, o autor apresenta o processo de produção dos retratos de Aurélia e Fernando Seixas, apontando o papel da fotografia nesse procedimento:

Aí foi Seixas encontrar dois grandes quadros, colocados nos respectivos cavaletes. Na tela viam-se esboços de dois retratos, o de Aurélia e o seu, que um pintor notável, êmulo de Vitor Meireles e Pedro Américo, havia delineado à vista de alguma fotografia, para retocá-lo em face dos modelos.[8]

Senhora apresenta a fotografia em duas funções: como item de coleção e como apoio visual para o artista produzir retratos pictóricos. Em ambas ela atua como receptáculo de memória e será a partir dessa função primordial que a fotografia, no caso, a imagem pictórica de origem fotográfica, também aparecerá como personagem importante de Senhora:

Fernando que a seguia com o olhar surpreso, viu-a aproximar-se de um quadro colocado sobre um estrado e contra a parede fronteira.

A cortina azul do dossel correu; à luz do gás que batia em cheio desse lado destacou-se do fundo do painel o retrato em vulto inteiro de um elegante cavalheiro.

Era o seu retrato; mas do mancebo que fora dois anos antes, com o toque de suprema elegância que ele ainda conservava, e com o sorriso inefável que se apagava sob a expressão grave e melancólica do marido de Aurélia.

– O homem que eu amei, a que amo, é este, disse Aurélia apontando para o retrato. O senhor tem suas feições; a mesma elegância, a mesma nobreza de porte. Mas o que não tem é a sua alma, que eu guardo aqui em meu seio e que sinto palpitar dentro de mim, e possuir-me quando ele me olha.[9]

Em Senhora, portanto, Alencar não apenas documenta dois usos que poderiam ser feitos da fotografia (item de coleção e base para a produção de pinturas), como também a apresenta em seus efeitos junto à subjetividade dos personagens, após ter passado pelo processo de tradução para a pintura.

***

Em O mulato, também de Aluísio Azevedo, publicado em 1891, a fotografia é assumida como elementos importante da trama[10]. É por meio dela que Ana Rosa, enamorada do primo Raimundo, toma consciência da existência de uma suposta rival a quem tentará aniquilar virtualmente pela destruição de seu retrato. Primeiro vejamos como Ana Rosa entra em contato com a imagem da concorrente:

Ao virar de uma folha deram de subido com um cartão fotográfico, que estava solto dentro do livro; um retrato de mulher, sorrindo maliciosamente numa posição de teatro; com suas saias de cambraia, curtíssimas, formando-lhe uma novem vaporosa em torno dos quadris; colo nu, pernas e braços de meia.

– Oh! – articulou a moça, espantando-se, como se o retrato fosse uma pessoa estranha que viesse entremeter-se no seu colóquio.

E, maquinalmente, desviou os olhos daquele rosto expressivo que lhe sorria do cartão com um descaramento muito real e uma ironia atrevida. Declarou-a logo detestável.

– Ah! Certamente… É uma dançarina parisiense – explicou Raimundo fingindo pouco-caso. – Tem algum merecimento artístico…

E tomando a fotografia com cuidado, para que Ana Rosa não percebesse a dedicatória nas costas do retrato, colocou-a entre as folhas já vistas do álbum[11].

Um pouco mais à frente, Raimundo encontra a foto da dançarina com índices de vandalismo, e o seu próprio retrato também vítima dos arroubos de Ana Rosa:

[…] uma vez encontrou toda riscada à unha a cara da dançarina, cuja fotografia ele, com tanto cuidado, escondera de sua prima, porque nas costas do cartão, havia a seguinte dedicatória: A mon brélilien bien-aimé, Raymond…

[…] lisonjeava-lhe aquele interesse, aquela espécie de revelação tímida e discreta; gostou de perceber que seu retrato era, de todos os objetos, o mais violado, e, como bom polícia, chegou a descobrir-lhe manchas de saliva, que significavam beijos[12].

***

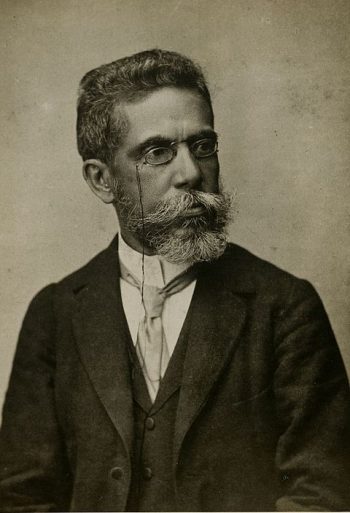

Parece claro como Aluísio Azevedo, Adolfo Caminha e José de Alencar souberam usar as potencialidades da fotografia e da imagem fotográfica para desenvolverem suas tramas. Porém, aquele que explorou esse elemento típico da modernidade do século XIX, dentro de um padrão único foi Machado de Assis. Embora ele faça uso da fotografia já em seu romance Iaiá Garcia, publicado em 1879, será em 1900 que Machado construirá o seu romance principal, tendo a fotografia como personagem imprescindível da trama: Dom Casmurro[13].

A dúvida de Bentinho (o dom Casmurro do título) sobre o fato de sua mulher, Capitú, tê-lo traído com seu melhor amigo, Escobar, torna-se certeza quando compara seu filho Ezequiel, então uma criança, com a foto de seu amigo:

Palavra que estive a pique de crer que era vítima de uma grande ilusão, uma fantasmagoria de alucinado; mas a entrada repentina de Ezequiel gritando: – Mamãe! mamãe! é hora da missa! – restituiu-me à consciência da realidade. Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar, e depois um para o outro. Desta vez a confusão dela fez-se confissão pura. Este era aquele; havia por força alguma fotografia de Escobar pequeno que seria o nosso pequeno Ezequiel. De boca, porém, não confessou nada[14];

A fotografia de Escobar é a certeza da traição da esposa, fato que se tornará cada vez mais inequívoco conforme o Ezequiel ia crescendo, tornando-se ainda mais parecido com o amigo de Bentinho.

***

Entrando no comecinho do século XX, 1903, foi lançado o romance Luzia-Homem de Domingos Olímpio, uma trama que se desenrola durante o início da segunda metade do século XIX no sertão do Ceará. Nela a fotografia é mencionada e, quando em uma única oportunidade, quando um sertanejo relembra a primeira vez em que viu uma fotografia, levada para o interior do Brasil por um grupo de cientistas que integrava a Comissão Científica de Exploração, que de fato existiu, criada pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro que, entre 1859 e 1861, viajaram para o Ceará e para o Piauí:

[…] Era por volta da era de sessenta. Não me lembro bem o ano; só sei que eu era rapazote; pelo tope dos doze. Andava por estes sertões uma comissão de doutores, observando o céu com óculos de alcance, muito complicados, tomando medida das cidades e povoações e apanhando amostras de pedras, de barro, ervas e matos, que servem para mezinhas, borboletas, besouros e outros bichos. Os maiorais dessa comissão eram homens de saber, Capanema, Gonçalves Dias, Gabaglia, um tal de Frei Alemão, e um doutô médico chamado Lagos e outros. Andavam encourados como nós vaqueiros; davam muita esmola e tiravam, de graça, o retrato da gente com uma geringonça, que parecia arte do demônio. Apontavam para a gente o óculo de uma caixinha parecida gaita de foles e a cara da gente, o corpo e a vestimenta saíam pintados, escarrados e cuspidos, num vidro esbranquiçado como coalhada […][15]

***

São muitos os lugares onde a fotografia encontra a literatura produzida no Brasil durante o século XIX, esse período tão proteico da cultura do país. Quer como índice de modernidade ou como verdadeira personagem dessa modernidade problemática que é a brasileira, comumente a fotografia se encontra presente abrindo uma série de possibilidade para que se reflita sobre o país e a sociedade aqui engendrada. Neste texto foram pinçados apenas alguns exemplos desse universo à espera de quem o trafegue em busca de outros aspectos tão ou mais interessantes dos que aqui foram citados.

___________________________________________________________________