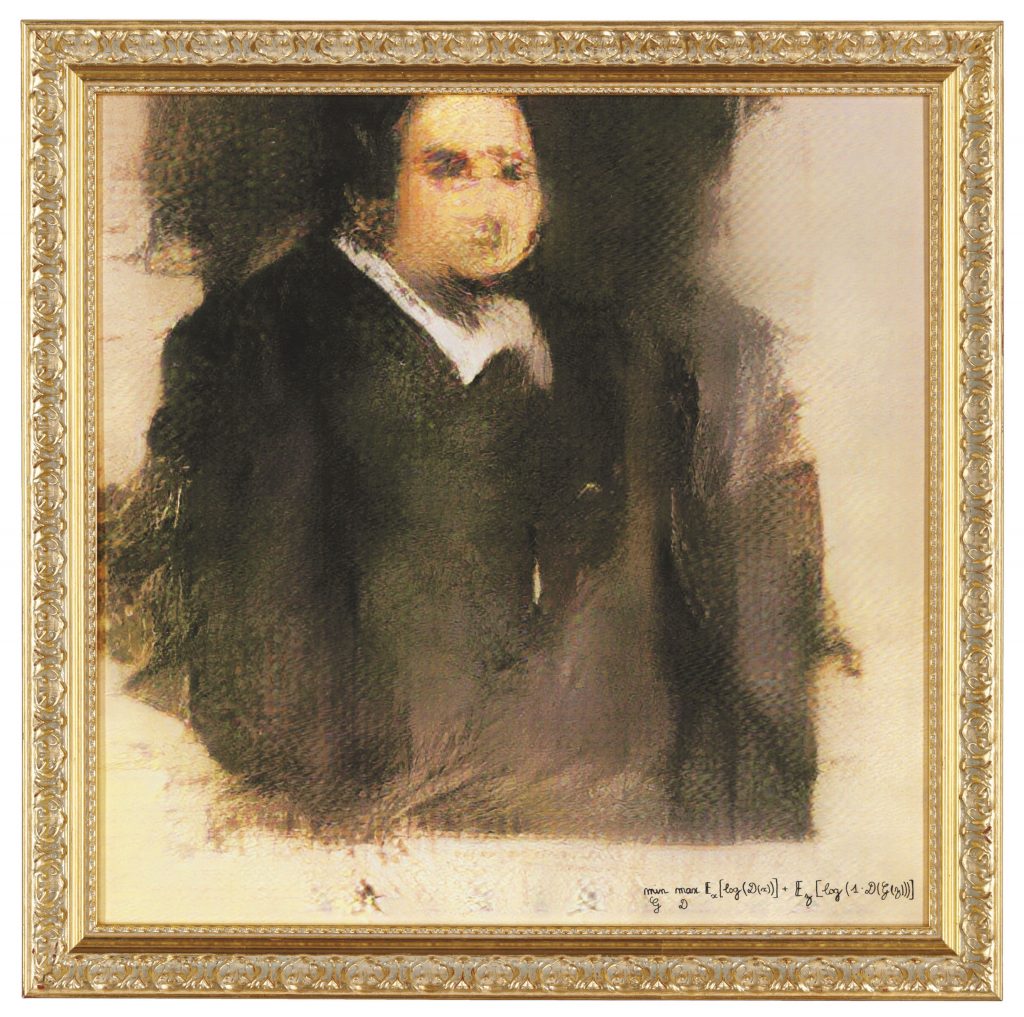

Em 25 de outubro de 2018, a consagrada casa de leilões Christie’s colocou à venda uma obra realizada a partir de um programa de Inteligência Artificial (IA). Portrait of Edmond Belamy acabou sendo leiloada por U$ 432.500 (aproximadamente R$ 2,5 milhões) – cerca de 45 vezes o seu valor estimado. No lugar do nome do artista, no entanto, o retrato borrado foi assinado com a equação utilizada para gerá-lo. Tal fato não deixou de ser aproveitado pela Christie’s para aumentar o murmúrio acerca do seu próprio leilão; em um texto divulgado pela casa foi noticiado: “Este retrato não é produto de uma mente humana”. Contudo, a fórmula utilizada pela IA para gerar Portrait of Edmond Belamy foi criada pelas mentes humanas que integram o coletivo de artes parisiense Obvious. Independentemente disto, a obra foi a primeira a utilizar um programa de IA a ir para o martelo em uma grande casa de leilões, atraindo uma significativa atenção da mídia e algumas especulações sobre o que a Inteligência Artificial significa para o futuro da arte.

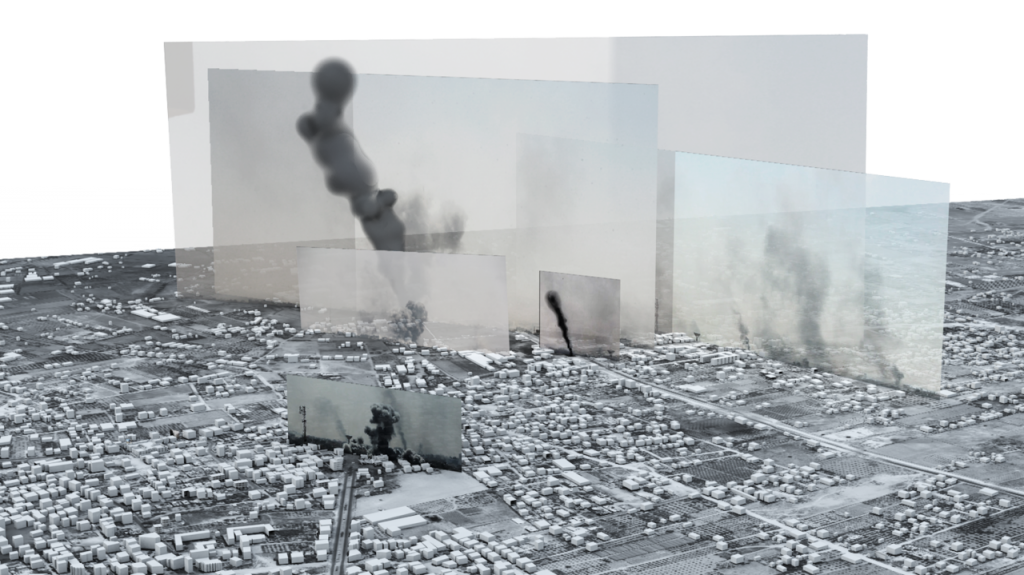

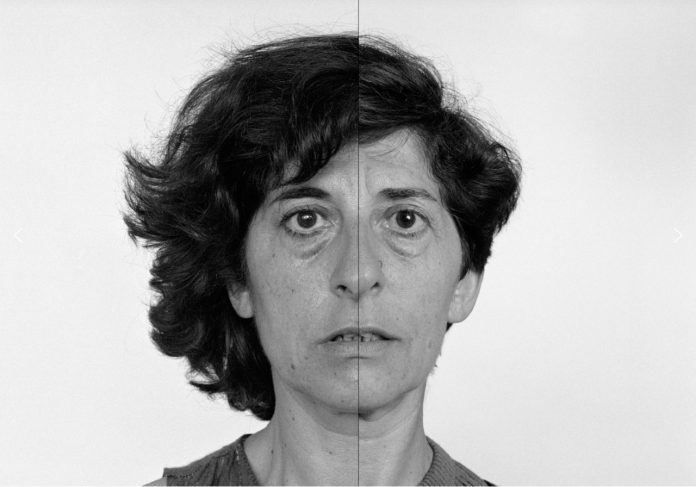

Nos últimos 50 anos, os artistas têm usado a IA para criar, assinala Ahmed Elgammal, professor doutor do Departamento de Ciência da Computação da Rutgers University. De acordo com ele, Um dos exemplos mais proeminentes disto é o trabalho de Harold Cohen e seu programa de criação denominado AARON; outro é o caso da estadunidense Lillian Schwartz, pioneira no uso de computação gráfica na arte, que também fez experimentações com IA. O que, então, gerou as especulações mencionadas acima sobre Portrait of Edmond Belamy? “O trabalho leiloado na Christie’s é parte de uma nova onda de arte feita com IA que apareceu nos últimos anos. Tradicionalmente, os artistas que usam computadores para gerar arte precisam escrever um código detalhado que especifica as “regras para a estética desejada”, explica Elgammal. “Em contrapartida, o que caracteriza essa nova onda é que os algoritmos são configurados pelos artistas para ‘aprender’ estética ao olhar para muitas imagens usando a tecnologia de aprendizado de máquina. O algoritmo então gera novas imagens que seguem a estética aprendida”, ele complementa. A ferramenta mais usada para isso é a GANs, acrônimo para Generative Adversarial Networks (ou Redes Adversárias Generativas), introduzida por Ian Goodfellow em 2014. No caso de Portrait of Edmond Belamy, o coletivo Obvious utilizou uma base de dados com quinze mil retratos pintados entre os séculos XIV e XX. A partir desse acervo, como indica Elgammal, o algoritmo falha em fazer imitações corretas da “entrada pré-curada” e, em vez disso, gera imagens distorcidas.

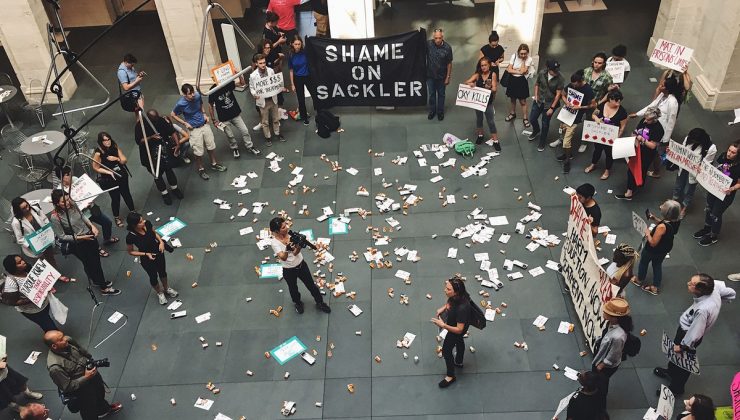

“É plausível que a IA se torne mais comum na arte à medida que a tecnologia seja disponibilizada de forma mais ampla”, diz o crítico de arte e ex-editor da Frieze, Dan Fox, em entrevista à arte!brasileiros. “Muito provavelmente, a IA simplesmente coexistirá com a pintura, o vídeo, a escultura, a performance, o som e tudo o que os artistas quiserem usar”, acrescenta. Fox aponta ainda que não devemos esquecer que “o artista médio, no momento, não é capaz de acessar essa tecnologia. A maioria mal consegue pagar o aluguel e as contas. Este mundo de preços de leilão é tão divorciado da vida do artista médio que deve-se reconhecer que quem está trabalhando atualmente com IA está vindo de uma posição de poder econômico ou acesso a instituições de pesquisa”. Enquanto o entusiasmo com Portrait of Edmond Belamy pode vir embalado por motes de progresso e anseio pelo “futuro” e inovação, o crítico de arte indica que, por trás da fumaça e dos espelhos, no final, a “IA será de interesse para a indústria da arte se os seres humanos puderem ganhar dinheiro com isso”.

Um robô pode ser criativo?

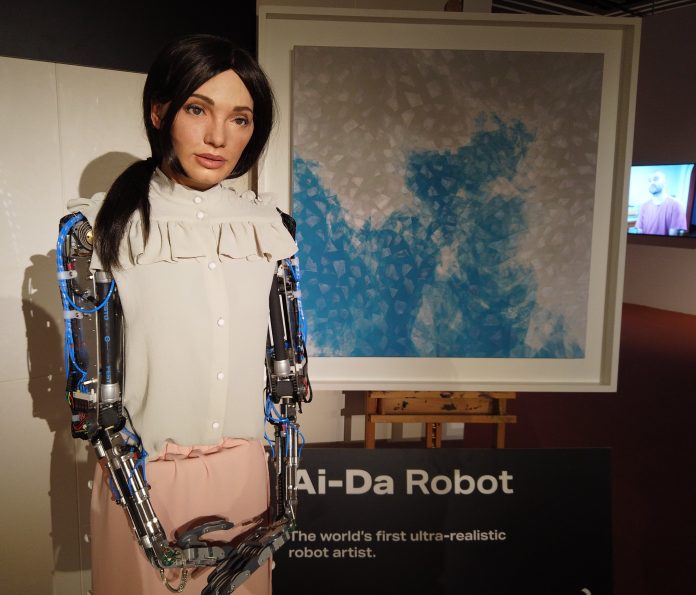

No ano seguinte à venda da Christie’s, Ai-Da foi concluída. Nomeada em homenagem a Ada Lovelace – matemática inglesa reconhecida por ter escrito o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina -, ela se descreve como “a primeira artista robô ultra-realista, com Inteligência Artificial, do mundo”. Ai-Da explica que desenha utilizando as câmeras implantadas em seus olhos, em colaboração com os humanos, ela pinta e esculpe, e também faz performances. “Eu sou uma artista contemporânea e sou arte contemporânea, ao mesmo tempo”, reconhece Ai-Da, para logo depois propor a questão que sua audiência já devia estar se propondo: “Como um robô pode ser um artista?”. Embora a pergunta, a princípio, possa parecer intrincada, há outro patamar deste questionamento que é mais desafiador: “Um robô pode ser criativo?”

Ainda em 2003, o autor e jornalista científico Matthew Hutson explorou o tema em sua tese de mestrado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Em Inteligência Artificial e Criatividade Musical: Calculando a Décima de Beethoven, ele argumenta que “os computadores simulam o comportamento humano usando atalhos. Eles podem parecer humanos por fora (podem escrever piadas ou poemas), mas funcionam de forma diferente sob o capô. As fachadas são adereços, não apoiados por uma compreensão real. Eles usam padrões de arranjos de palavras, notas e linhas, mas encontram esses padrões usando estatísticas e não podem explicar o porquê estão lá”. Hutson elenca três razões principais para isso: “Primeiro, os computadores funcionam com hardware diferente do cérebro humano. Cérebros de consistência gelatinosa cheios de neurônios e placas achatadas de silício cheias de transistores nunca se comportarão da mesma forma e nunca poderão ‘rodar o mesmo software’. Em segundo lugar, nós, humanos, não nos entendemos bem o suficiente para traduzir ‘nosso software’ para outra peça de hardware. Terceiro, os computadores são desencarnados e a compreensão requer viver fisicamente no mundo”. Sobre o último tópico, ele pondera que qualidades particulares da inteligência humana resultam diretamente da estrutura física particular de nossos cérebros e corpos. “Vivemos em uma realidade analógica (contínua, infinitamente detalhada), mas os computadores usam informações digitais compostas por números finitos de uns e zeros”.

Ao ser questionado se a tese de 2003 se sustenta após quase duas décadas, Hutson responde à arte!brasileiros que mesmo hoje não descreveria necessariamente as produções artísticas atuais da IA como criativas, independentemente de serem visual ou semanticamente interessantes, porque nem mesmo a Inteligência Artificial entende que está fazendo arte ou expressando algo mais profundo. Como colocaria Seth Lloyd, professor de engenharia mecânica e física do MIT, “poder de processamento de informação bruto não significa poder de processamento de informação sofisticado”. O filósofo Daniel C. Dennett explica que “essas máquinas (ainda) não têm os objetivos, estratégias ou capacidades de autocrítica e inovação que lhes permitam transcender seus bancos de dados através de um pensamento reflexivo sobre seu próprio raciocínio e seus próprios objetivos”. Entretanto, reitera Hutson, “esses podem ser conceitos centrados no ser humano; a IA pode evoluir para ser tão criativa quanto os humanos, mas de uma forma completamente diferente, de modo que não reconheceríamos sua criatividade, nem ela a nossa”.

A cultura pode perder empregos para a IA?

“Hoje em dia, quando carros e geladeiras estão lotados de microprocessadores e grande parte da sociedade humana gira em torno de computadores e celulares conectados pela internet, parece prosaico enfatizar a centralidade da informação, computação e comunicação”, denota Lloyd em artigo para Slate. Chegamos em um ponto de não retorno, e para o próximo século, a indagação sobre a criatividade das máquinas é apenas uma de muitas incertezas em relação à tecnologia. Mais palpável, por enquanto, é a possível crise de desemprego desencadeada pelos avanços na IA junto da robótica.

Um estudo de 2013 conduzido por pesquisadores da Universidade de Oxford descobriu, por exemplo, que quase metade de todos os empregos nos EUA corriam o risco de ser totalmente automatizados nas próximas duas décadas. Em escala global, até 2030, pelo menos vinte milhões de empregos podem ser substituídos por robôs, de acordo com uma análise mais recente da Oxford Economics. Esta análise de 2019 também adverte para o maior risco de trabalhos repetitivos e/ou mecânicos – “onde robôs podem realizar tarefas mais rapidamente do que humanos” – serem eliminados, enquanto trabalhos que exigem mais “compaixão, criatividade e inteligência social” têm maior probabilidade de continuar a ser desempenhados por humanos. Como o mundo da arte não é apenas composto por curadores e colecionadores, é preciso se preocupar também. No começo deste ano, durante a pandemia, Tim Schneider, editor de mercado para o portal Artnet, fez um alerta sobre isso: “O que acontece quando você combina demissões em massa, uma vontade de minimizar as interações pessoais por motivos de saúde e a disposição dos empresários de tecnologia de fazer grandes descontos em seus dispositivos para que possam garantir uma maior potencialidade lucrativa no setor cultural?”.

Somando a ótica qualitativa à quantitativa, apresentada pela Oxford Economics, o historiador e filósofo Yuval Noah Harari acrescentaria à equação a natureza do trabalho e sua especialização: “Digamos que você mude a maior parte da produção de Honduras ou Bangladesh para os EUA e a Alemanha – porque os salários humanos não fazem mais parte da equação [em um cenário onde a automação e a IA ocupam trabalhos hoje conduzidos por humanos] – e é mais barato produzir a camisa na Califórnia do que em Honduras. Então o que as pessoas lá farão? E você pode dizer: ‘OK, mas haverá muito mais empregos para engenheiros de software’. Mas não estamos ensinando as crianças em Honduras a serem engenheiros de software”.

Agentes ou ferramentas? IA e ética

As estimativas relacionadas à automação parecem ser mais razoáveis. Para além delas, é difícil ter um cenário claro para o futuro da IA seja em relação à criatividade ou à consciência. “A previsão tecnológica é particularmente arriscada”, afirma Lloyd, “visto que as tecnologias progridem por uma série de refinamentos, são travadas por obstáculos e superadas pela inovação. Muitos obstáculos e algumas inovações podem ser antecipados, mas outros não”.

Para Dennett, por exemplo, a longo prazo, uma “IA forte”, ou inteligência artificial geral, é possível em princípio, mas não desejável. “A IA muito mais restrita, que é praticamente possível hoje, não é necessariamente má. Mas apresenta seu próprio conjunto de perigos”, alerta. Segundo o filósofo, nós não precisamos de agentes artificiais conscientes – ao que ele se refere como “IA forte” – pois há um excesso de agentes naturais conscientes, o suficiente para lidar com quaisquer tarefas que devam ser reservadas para essas “entidades especiais e privilegiadas”; ao contrário, precisaríamos sim de ferramentas inteligentes.

Como justificativa para não produzir agentes artificiais conscientes, Dennett considera que “por mais autônomos que possam se tornar (e, em princípio, podem ser tão autônomos, tão dotados de auto aprimoramento e criação quanto qualquer pessoa), eles não compartilham conosco, agentes naturais conscientes, a nossa vulnerabilidade ou mortalidade”. Na sua afirmação, ele ecoa o escrito do pai da cibernética, Norbert Wiener, que, acautelado, reiterou: “A máquina que é parecida com o jinn (gênio), que pode aprender e pode tomar decisões com base em seu aprendizado, de forma alguma será obrigada a tomar as decisões que deveríamos ter tomado, ou aquelas que serão aceitáveis para nós”.

No que concerne o desenvolvimento ético da IA, de acordo com a co-diretora do Human-Centered AI Institute, da Universidade de Stanford, Fei-Fei Li, é necessário dar as boas-vindas aos estudos multidisciplinares da IA, em uma polinização cruzada com a economia, a ética, o direito, a filosofia, a história, as ciências cognitivas e assim por diante, “porque há muito mais que precisamos entender em termos do impacto ético social, humano e antropológico da IA”. Ainda no campo acadêmico, Hutson sugere que “conferências e periódicos possam orientar o que é publicado, levando em consideração este impacto mais amplo da tecnologia durante a revisão por pares e exigindo submissões para tratar de questões éticas”. Em conjunto, ele pontua, agências de financiamento e conselhos de revisão internos em universidades e empresas poderiam intervir para moldar a pesquisa já em seu estágio inicial. No estágio posterior à publicação das descobertas científicas, “as regulamentações podem garantir que as empresas não vendam produtos e serviços prejudiciais, e as leis ou tratados podem se incumbir que os governos não os implantem”.

*Modificações foram realizadas no artigo a fim de clareza.