Por Fabio Cypriano e Patrícia Rousseaux, em Igatu

Parece improvável que uma cidade abandonada de pedras, Igatu, que chegou a ter mais de dez mil habitantes no século 19, no auge da mineração na Chapada Diamantina, e hoje com pouco mais de 400, seja sede para uma galeria de arte contemporânea. Mais surpreendente é que esta galeria tenha sido inaugurada em 2002 e, com uma programação ativa, que não só trate de arte, mas também da memória do local.

O soteropolitano Marcos Zacariades, 63, é o responsável pela iniciativa, em uma história muito particular. Funcionário da Caixa Econômica, nos anos 1980, ele resolve largar a carreira e a estabilidade financeira aos 36 anos, quando começa estudar na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Sua formação foi influenciada pelo cinema, onde Godard e Bergman eram figuras determinantes para o estudo da imagem. Na mesma época comprou um pequeno terreno em Igatu, distrito que pertence ao município de Andaraí.

“Encontrei esse lugar na minha segunda viagem à Chapada no ano de 1984 e me identifiquei”, relembra na sombra de um gazebo em ferro, projeto dele mesmo, na área externa da Galeria Arte & Memória. “Quando vim, parecia mais uma cidade fantasma, estava completamente abandonada”.

Sua relação com arte, no entanto, é anterior ao próprio curso, já que ele se envolveu com a arte postal nos anos 1980, o que o levou a participar da 16ª Bienal de São Paulo, em 1981, quando Walter Zanini foi o diretor responsável e, em sua gestão frente ao Museu de Arte Contemporânea da USP estimulava a arte conceitual.

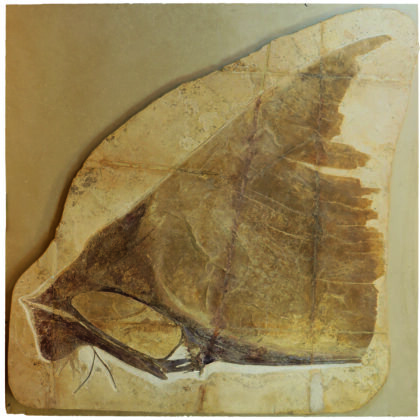

Zacariades formou-se em 2001 e, no mesmo ano, mudou-se para Igatu. Seu primeiro ano lá foi sem energia elétrica, não porque não havia fornecimento possível, mas ele se recusava a instalar um poste convencional de concreto em meio às ruínas de pedra, tombadas pelo patrimônio nacional. Sua casa é praticamente a última da cidade e, após ela, há dezenas de pequenas casas de pedra abandonadas, pois os garimpeiros construíam suas moradias em frente às rochas onde se encontravam diamantes – o ciclo durou cem anos, entre 1844 e 1945.

Para convencer o funcionário da empresa de energia ele chegou a chamá-lo para um almoço, e insistiu na importância em se manter os postes de ferro originários da rede telegráfica. “Eu ficaria mais tempo sem energia, se fosse necessário”, conta.

A opção em sair de uma cidade com tantos equipamentos culturais e vida artística como Salvador, se tornou uma estratégia eficaz para criar uma identidade própria, longe da disputa que metrópoles costumam criar. Esse isolamento não o impediu de ter sido premiado pela Taipei Artist Village com uma residência artística em Taiwan, em 2007, e pela Rockefeller Foundation com uma residência artística no Bellagio Center – Itália, em 2013.

Ao mesmo tempo, ao instalar uma galeria em um lugar tão particular e precário – no início dos anos 2000 nem havia posto de saúde ali – Zacariades mais que um artista se tornou em um ativista cultural.

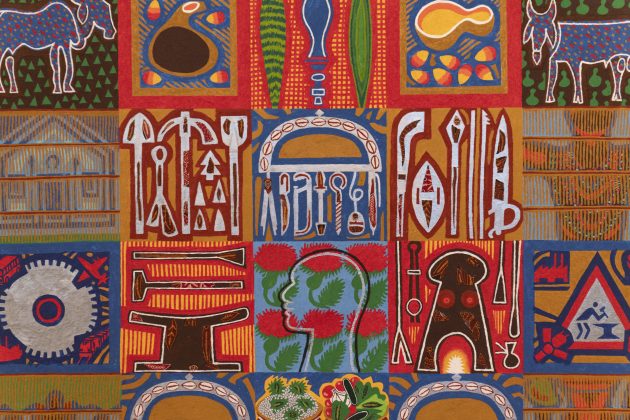

Boa parte de sua obra, aliás, envolve habitantes da cidade, muitos deles relacionados com a mineração de alguma forma. É o caso do site specific “Penitentes da memória coletiva”, de 2007, uma instalação em uma antiga mina de diamantes, a Gruna do Brejo, a menos de um quilômetro do centro da vila. Lá, ele convidou quatro garimpeiros que tentavam reabrir a mina, que teria sido deliberadamente alagada por conta de desavenças entre antigos donos, a modelarem 44 corpos em argila, criando um memorial para os garimpeiros que lá trabalharam até o ano de 1950. A missão original do quarteto nunca foi cumprida, mas eles receberam um salário-mínimo por dois meses para criar a instalação. “Muita gente de Igatu ficou relembrando os nomes de antepassados quando abrimos a instalação, foi muito emocionante”, conta Zacariades.

Além de tudo, o lugar é muito especial, um lago com águas cor de Coca-Cola – é o padrão na Chapada Diamantina, circundado por rochas e plantas recebem o visitante, que precisa caminhar agachado por algumas dezenas de metros na gruna (assim se chama a escavação para o garimpo) até chegar a uma área de uns mil metros quadrados, com uma altura de ao menos dez metros. Lá estão, há 17 anos esses corpos em argila, agora bastante decompostos. “Criar isso foi custoso para mim, mas se eu não o fizesse, isso não existiria”, conta enquanto acendia dezenas de velas para iluminar o espaço, em um ritual que se repete cada vez que um visitante entra ali. As velas, aliás, estão incluídas na taxa de R$ 20 cobradas por um dos criadores e cuidadores da instalação, o Badega, que vive a poucos metros da entrada da gruna.

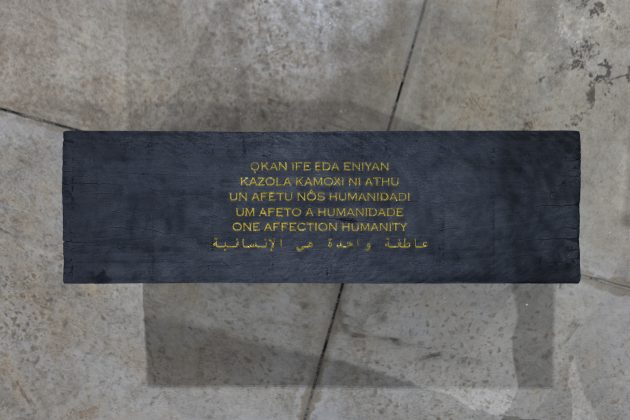

Nesses 22 anos em Igatu, Zacariades proporcionou muitas experiências a seus moradores, sempre preocupado com seu entorno. Durante a guerra do Iraque, que ocorreu entre 2003 e 2011, Zacariades decidiu fazer uma instalação que se chamou “Para uma criança em Bagdá. Ano 2003 DC”, usando as carrapetas do eucalipto e pediu para que as crianças o ajudassem a coletar essas pequenas peças e depois todos iriam tomar sorvete na galeria. Em uma semana, ele tinha 19 crianças no projeto. “Minha ideia era que o processo de produção fosse uma brincadeira e que um dia eles se lembrassem do propósito humanitário da obra, ainda que fosse a partir da lembrança lúdica do sorvete”.

Esse tipo de ativação de uma comunidade é uma prática rara, mas é o que faz a originalidade na carreira de Zacariades, assim como a própria galeria, que conta a história deste território por meio de objetos coletados ao longo dos anos. A parte histórica, aliás, está alocada em meio a ruínas e sem o teto de palha original, mas com projeto expositivo e iluminação sofisticados.

Vinho e arte

O espectro da produção do artista é bastante amplo, além de trabalhos nada comerciais como o que foi visto até aqui, ele trabalha ainda com vídeo e escultura. Sua obra tridimensional é marcada sobretudo por materiais encontrados na própria Igatu como restos de madeira. Em sua galeria há duas salas dedicadas à arte contemporânea, uma que permanentemente mostra sua obra, outra para mostras temporárias.

Foi lá que, há três anos, ele recebeu o gaúcho Fabiano Borré, que desde os anos 1980 está instalado com seus pais e tios, na Chapada de Diamantina, para a produção de alimentos. Tentaram de tudo, mas batata e café se tornaram o carro chefe da família, até que decidiram explorar um novo campo: o vinho, até então inédito na região.

Com o apoio da Embrapa, fizeram um projeto de vinícola ambicioso, com quase dez anos de experimentação e 53ha plantadas. A vinícola foi inaugurada em 2021, no meio da pandemia. Hoje com vinhos que incluem varietais e blends, a UVVA oferece desde espumante Nature e extra brut, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noire, Cordel (blend) e Diamã (blend) numa produção de já 120 mil garrafas para venda nacional e internacional com a segunda Safra de 2020.

No meio do projeto da arquiteta gaúcha, Vanja Hertcert, possível de ser comparado com vinícolas tradicionais de Mendoza, California ou França, Borré comenta que ao conhecer a obra de Zacariades, não teve dúvida de que ela também deveria fazer parte do projeto, preocupado em dar a ele uma ênfase essencialmente brasileira.

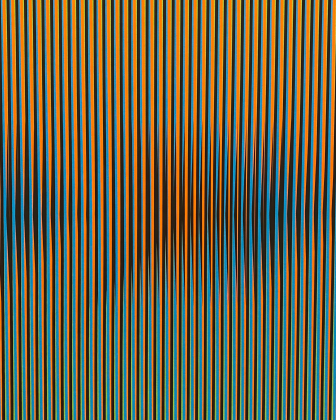

Numa conversa inicial o artista ocuparia um espaço livre com uma instalação. “Eu expliquei que não conseguiria realizar um trabalho grandioso em pouco tempo e, em diálogo, decidimos que seria feita uma mostra de obras já prontas”, explica Zacariades. Assim surgiu “O tempo espelhado”, que Paulo Herkenhoff visitou no ano passado, tendo escrito a respeito para ARTE!Brasileiros. Desde então, o curador está preparando um livro sobre Zacariades e esteve novamente na região quando estivemos ali.

A mostra, programada inicialmente para durar seis meses, já ficou um ano, mas não deve durar muito. Ela ocupa uma área destinada originalmente para o armazenamento do vinho. Com um projeto cujo potencial instalado é de 260 mil garrafas por ano, os espaços não mais darão lugar à exposição. Isso não significa que Zacariades ficará sem obras ali. “Nossa relação será permanente, arte aqui veio para ficar”, diz Borré.

Fabio Cypriano e Patricia Rousseaux viajaram a convite da Vinícola UVVA