Quem anda pela Avenida Vergueiro, na capital paulista, se depara com uma série de lambe-lambes coloridos pelos postes próximos ao Centro Cultural São Paulo (CCSP), nos quais se pode ler “Magia Negra” e “Jexus”. Se engana quem pensa que estão ali por acaso. Aplicados por Alex Igbo, eles são parte de Abre-Caminhos, uma das novas mostras em cartaz no Centro Cultural.

Voltando-se para a instituição, uma escultura vertical construída por Yhuri Cruz, com bandeiras brancas flamulando no jardim suspenso, chama o olhar, bem como a colorida instalação de Mônica Ventura, que ocupa o jardim do térreo. Porém, é ao entrar no CCSP que se pode ver de perto as obras de 6 artistas que compõem Abre-Caminhos. Dividindo o espaço com elas, mas localizado dentro do complexo das bibliotecas, está a 30ª edição do Programa de Exposições – Mostra 2020. Com 18 mostras individuais, a edição põe em foco a diversidade, refletindo seu próprio edital de inscrições, que viveu um recorde com 874 projetos enviados, em sua maioria elaborados por mulheres, artistas não brancas e LGBTQ+.

Para Hélio Menezes, curador de arte contemporânea do CCSP, essa mudança quantitativa e qualitativa nas inscrições tem porquês: a busca constante da instituição em se tornar um ambiente diverso e o trabalho árduo dos últimos dois anos em implementar um programa curatorial que se interessa especialmente por expressões artísticas dissidentes. “Essa mudança de chave, que prefiro chamar de uma curadoria antidisciplinar, não toma as normas e a subordinação como guias, mas justamente o questionamento aos disciplinamentos como modos de operação”, explica.

Esse olhar pode ser percebido no formato das obras. Tanto Abre-Caminhos, quanto a Mostra 2020 tem predominância de obras instalativas. “Era um desejo nosso – de ocupar o prédio de maneira fluida, acabar com essa ideia de que a arte só pode ser exposta em um local específico, com uma legenda, um segurança na porta e um jeito de corpo controlado -, e, ao mesmo tempo, um belo encontro com o desejo dos artistas de sair do confinamento e ganhar volume no espaço, de um modo mais livre”, pontua Menezes.

É esse olhar antidisciplinar e anticanônico que guia a reabertura, aliado a uma reflexão sobre o período pandêmico. Se 2020 nos parece um ano que começa pelo fim, os curadores do Centro Cultural buscaram pensar esse momento. “Entendendo que de fato o ano está começando pelo fim, e que aqui nada se acaba, temos essa ideia de ciclicidade, de que o fim é um começo, de que a morte é uma etapa do renascimento”, explica Menezes; e complementa: “Nos interessava emanar mesmo essa energia, esse entendimento de que não estamos abrindo em um momento festivo, que não se trata de uma celebração, mas tampouco se trata de um fim. Acho que é um processo cíclico de fato.”

Essa caráter cíclico e esse movimento, a que Hélio se refere, são características significativas de Exu, orixá iorubano. Isso nos leva à primeira exposição.

Exu como eixo

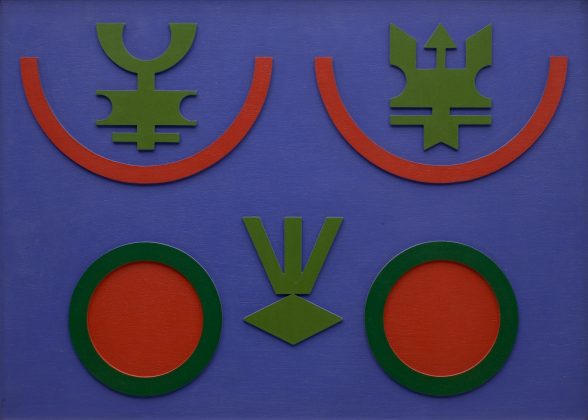

Para Menezes, fazia muito sentido retomar as atividades no CCSP com Abre-Caminhos. “É uma exposição que toma Exu como um conceito, mais do que como uma divindade propriamente religiosa. Não é uma mostra sobre religião, mas que toma as dimensões de comunicação, de circulação, de abertura e de linguagem como características dessa deidade de origem iorubana, que inspira esses trabalhos de seis artistas que foram convidados a intervir no prédio.”

Os lambes de Alex Igbo, com os quais nos deparamos antes mesmo de chegar ao Centro Cultural São Paulo, são um exemplo. Eles buscam questionar a construção simbólica das palavras. “‘Magia Negra’ é uma expressão que é tomada quase sempre no sentido pejorativo, e Alex as apresenta com cores vibrantes, quase fofas, numa reversão do sentido”, explica o curador.

A exposição buscou ocupar espaços alternativos, evitando salas fechadas e se distribuindo pelos espaços abertos da instituição, para que pudessem ser usufruídas fora de aglomeração. Com isso, parte das obras pode ser vista de fora do CCSP, e a bandeira BRASIL NEGRO SALVE, do coletivo Frente 3 de Fevereiro, só pode ser vista de fora. Voltada à Av. 23 de Maio e com as cores de Exu, propõe à cidade uma saudação às negritudes e uma intervenção direta no debate público sobre o racismo estrutural da sociedade brasileira.

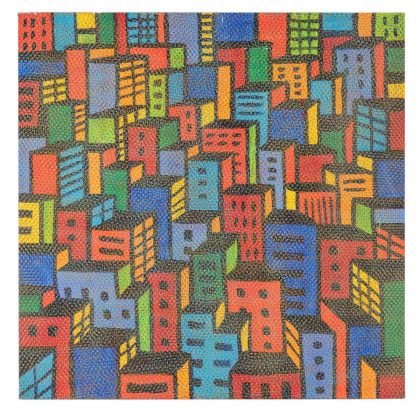

De amanhã para ontem, de Mônica Ventura, ocupa o Jardim Central. Na instalação, a artista retoma estéticas e elementos culturais, artísticos e religiosos dos povos iorubá e emana Zangbeto, uma entidade que não foi trasladada ao Brasil. Ao seu lado, Como prever com o imprevisível? de Maré de Matos, traz essa frase como uma pergunta aberta, que conversa muito com o momento atual.

Todas as obras comissionadas para essa mostra são inéditas, ao menos em São Paulo. É o caso de O Cavalo é Levante (Monumento a Oxalá e axs trabalhadorxs), de Yhuri Cruz, montada uma primeira vez no Rio de Janeiro e agora adaptada para o jardim suspenso do CCSP, criando um diálogo (e uma disputa) com os altos prédios ao seu redor. “É um anti-monumento. Monumentaliza algo que não é tangível, que não está no interesse imediato dos monumentos de pedra, de concreto, de bronze, que em sua maior parte homenageiam homens brancos. Ao revés, vai homenagear os e as trabalhadoras e o próprio Oxalá, como uma deidade de criação, do vento, da sabedoria, do etéreo”, diz Hélio Menezes.

Ao entrarmos então nos espaços fechados do Centro Cultural, vemos uma encruzilhada no coração das bibliotecas. É a instalação Aqui nada se acaba, de Castiel Vitorino Brasileiro, que talvez seja o retrato da arte antidisciplinar e anticanônica que Hélio busca com sua curadoria. “Penso que essa instalação da Castiel é um belo exemplo de como conversar com o ambiente livresco, de um conhecimento controlado em livros, biblioteca, silêncio, em falar baixo, ter uma postura e um jeito de corpo controlado. Ela abre um espaço, nesse sentido, se não de descontrole, de liberdade, repouso, pausa e reflexão”.

Uma conversa para além do cubo branco

É essa obra de Castiel que nos prepara para a subida à sequência de mostras individuais que constroem o Programa de Exposições. Dos 18 artistas participantes, 14 foram selecionados por edital público, do qual participaram como membros da comissão julgadora Diane Lima, Marcelo Campos, Márcio Harum e os curadores de artes visuais do CCSP Maria Adelaide Pontes e Hélio Menezes.

Dentre os projetos inscritos, houve um grande contingente de artistas dissidentes (não brancos e não masculinos) fora do eixo Rio-São Paulo. “Outras instituições muitas vezes têm problemas, você vê programas muito fracos, um pouco pálidos, de tentar colocar um artista indígena, um artista trans, como uma espécie de cota de representatividade”, conta Menezes. Para ele, o cenário no CCSP foi praticamente inverso: “É um excesso de projetos de excelente qualidade de artistas que até ontem estavam à margem desse sistema mais central das artes, e que hoje me parecem definir o que é interessante, não só do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista mercadológico.”

Assim, a mostra está repleta de propostas antidisciplinares, seja por Amador e Jr. Segurança Patrimonial Ltda. e Charlene Bicalho, com a exposição Água, não dorme, que se viram a um outro público: os trabalhadores terceirizados do próprio centro cultural, trazendo em foco narrativas invisibilizadas; ou por artistas que colocam suas vivências familiares em foco, como Moara Brasil, com o Museu da Silva – no qual traz a história de sua família, um retrato de nosso país, com as tradições indígenas atravessadas pela colonização cristã -, e Luana Vitra, com Três Guerras no Peito – contando os impactos da mineração, nos corpos e nas histórias daqueles que vem de sua cidade, marcada pela extração de ferro.

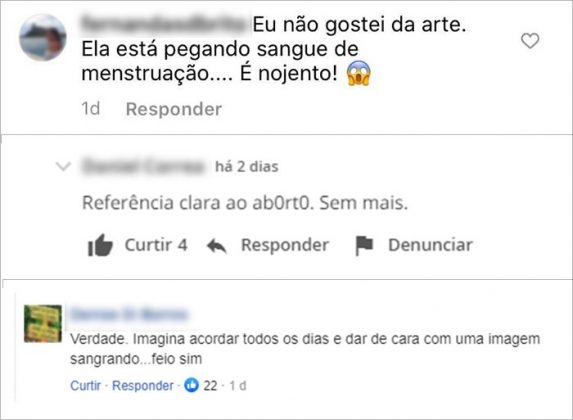

As discussões raciais, tão presentes em Abre-Caminhos, também ganham corpo na Mostra 2020 do CCSP. Peter de Brito faz retratos e os subverte em Eugenia, ao “pintá-los” com água sanitária, descolorindo o algodão preto. Os usos da raiva, escultura de Ana Clara Tito, compõe a exposição Fígado e carrega as ideias de Audre Lorde, de transformar a raiva do racismo e da misoginia em algo produtivo para si. Já Rafael Bqueer, com a performance e a instalação Picumã, propõe uma inversão tanto no olhar colonial, quanto patriarcal. “A partir da força do próprio cabelo – de um artista negro, amazônico, LGBTQ+ -, ele sustenta um lustre, que no imaginário social brasileiro remete imediatamente às Casas Grandes”, explica Hélio Menezes.

Ao lado dessas obras, vemos exposições dos artistas: Alice Lara, Bruno Novaes, Denise Alves-Rodrigues, Elilson, Helô Sanvoy, Iagor Peres e Lídia Lisboa. Das formas mais plurais, elas conversam com o espaço arquitetônico, com o mundo e dispensam o cubo branco e as disciplinas da arte, questionando as normas coloniais, patriarcais e brancas e expandindo as possibilidades de identidade e de conhecimento.

Em diálogo, quatro artistas, convidados pelos curadores de artes visuais do CCSP – Hélio Menezes e Maria Adelaide Pontes -, participam do conjunto de exposições com projetos inéditos. “A escolha desses artistas é uma mistura de dois desejos: reconhecimento de carreiras consolidadas e importantes para entendermos a produção contemporânea presente, assim como uma seleção dessa mesma produção contemporânea do hoje que anuncia um cheiro do que virá”, conta Menezes.

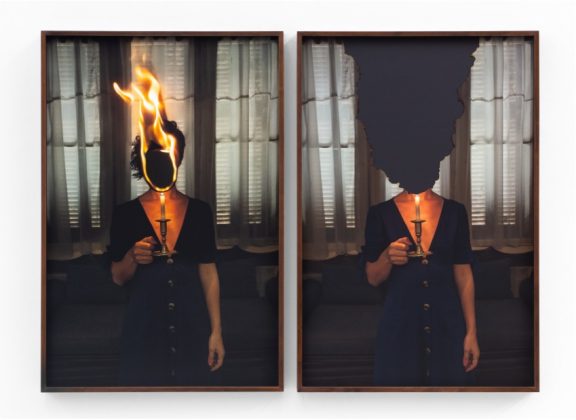

Ventura Profana, edifica no CCSP suas Plantações de traveco, para a eternidade. Negando por completo as paredes brancas do museu, ela construiu – com auxílio de pedreiros LGBTQ+ – quatro paredes para seu próprio espaço expositivo, no qual criou sua própria Igreja. No capacho de entrada, lê-se “Nem eu, nem minha casa servimos ao Senhor”, dando o tom de sua exposição, que aponta a intersecção cristã colonial do senhor com a imagem escravista colonial do senhor.

Já Daiara Tukano, Genilson Soares e Rômmulo Vieira Conceição investigam um ponto em comum: “Exploram as dimensões do olhar, como pode ser enganador, deslocador; como o que a gente vê não está previamente colocado no objeto, mas algo que se dá a ver a partir da relação com aquele que olha, aquela que olha”, explica Menezes. Daiara com obras que trazem a tridimensionalidade de uma experiência com ayahuasca, ao lado de pinturas, desenhos e uma fotografia que carregam história e ensinamentos do povo Tukano. Rômmulo, com uma instalação que envolve várias camadas de vidro e a partir de diferentes ângulos de visão cria cristaleiras tridimensionais improváveis, que chocam objetos que são marcadores estéticos e de classe. Já Genilson, participa com a reprodução de uma obra instalada no MAM Rio nos anos 70. “É um projeto que usa sobretudo uma ilusão ótica, uma transformação de como seu olhar pode ser enganador, isso em plena ditadura militar nos anos 70. Se naquela época já era disruptora, nos pareceu ter ecos muito fortes com o momento presente”, diz Hélio Menezes.

Dessa forma, a reabertura do Centro Cultural São Paulo, lança um novo olhar para o mundo atual, não apenas pandêmico (ou pós-pandêmico), mas antidisciplinar e aberto a descobrir as novas formas de arte e conhecimento que estão por vir.

Anos 1940

Anos 1940