Em meio ao centro histórico de Porto Alegre, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) apresenta um olhar contemporâneo sobre o estado gaúcho, o Brasil e a arte. Com curadoria de Paulo Herkenhoff, a nova exposição em cartaz na instituição apresenta ao público pela primeira vez (ao menos formalmente) a Coleção Sartori. Sediada em Antônio Prado, cidade da Serra Gaúcha tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), a coleção particular de Paulo Sartori e Nádia Ravanello Pasa é hoje considerada uma das mais relevantes da região.

Até maio de 2022, cerca de 250 obras ocupam as salas do primeiro andar do MARGS (Pinacotecas, Salas Negras, Sala Aldo Locatelli e Foyer), reunindo mais de 100 artistas de diferentes gerações e estilos. Entre os nomes expostos estão Adriana Varejão, Arjan Martins, Berna Reale, Cildo Meireles, Claudia Andujar, Élle de Bernardini, Glauco Rodrigues, Hudinilson Jr., Jaime Lauriano, Leda Catunda, Lenora de Barros, Túlio Pinto e Tunga.

“Trazer isso a público, propiciar isso para a cidade, também é um papel do museu, sobretudo um museu público”, compartilha Francisco Dalcol, diretor-curador do MARGS. E completa: “Uma coleção como essas vem suprir o que nós não temos em nossos acervos, nos complementa, preenche essas lacunas – em particular as mais contemporâneas”.

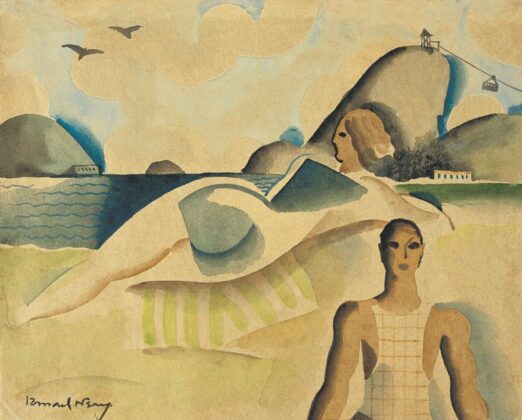

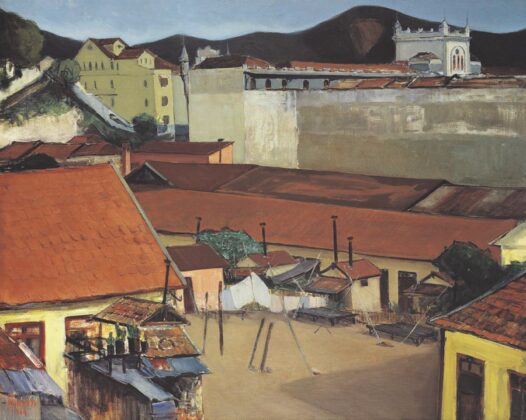

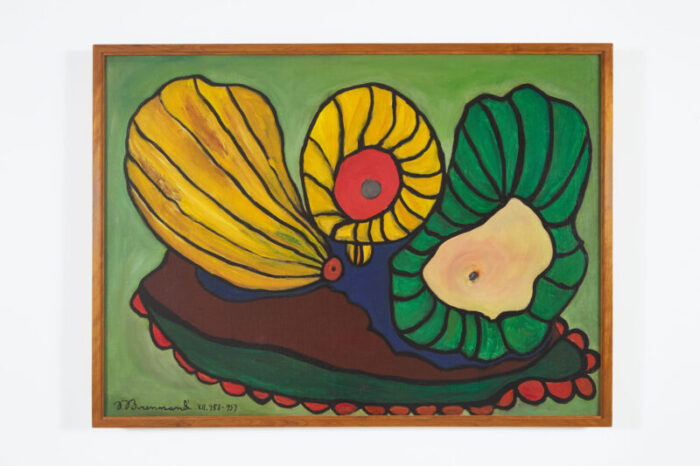

A exposição Coleção Sartori: arte contemporânea habita Antônio Prado cobre um arco histórico de 1903 a 2021, dedicando especial foco às últimas décadas (1980 em diante). Porém, a organização das salas não segue uma lógica cronológica. A divisão também não se dá por linguagens artísticas ou suportes, apesar da variedade que se encontra nos ambientes do museu ao caminhar entre esculturas, pinturas, objetos, fotografias, vídeos e livros. Em entrevista à arte!brasileiros, Herkenhoff conta que optou por exibir esse recorte da coleção a partir daquilo que nomeia “núcleos significativos” – uma articulação dos trabalhos em termos simbólicos, criando sentidos e vínculos, pensados sob os mais diversos pontos de vista. Assim, “a mostra propõe leituras transversais da coleção com o pop gaúcho, afro-brasileiros, indígenas, arte e história da arte, cartografia e formação social do Brasil”, explica o curador no texto do catálogo.

Leituras transversais

Na sala principal do museu, uma parede verde se destaca. Escrito em grande escala, lê-se: “Área Indígena”. A obra de Xadalu Tupã Jekupé nos introduz a um primeiro núcleo e nos lembra que esse espaço – que hoje é o maior museu público do estado – já foi (e é) território indígena. A pintura dá continuidade a um trabalho do artista guarani, em que essa mesma frase é espalhada pelas cidades brasileiras. “No Rio Grande do Sul sempre causou muita comoção. Algumas pessoas ficavam muito preocupadas, porque aquilo estava ‘sujando’ a cidade com a presença indígena. Então, é uma forma de afirmar que o museu também é parte desse território, [e lembrar que] o MARGS foi construído sobre uma área indígena”, conta o curador.

Acompanha a obra um núcleo composto por outros trabalhos de Xadalu: uma pintura de Maspã, parteira do povo Huni Kuin no Acre; uma criação conjunta de Dua Busen, pajé da aldeia Coração da Floresta, com jovens de sua comunidade; o livro Nhemmombaraete Reko Rã’i, de José Verá, contador de histórias da Aldeia Yvity Porã; e uma série de esculturas em madeira de animais valorizados pelos guaranis – etnia indígena muito presente no estado.

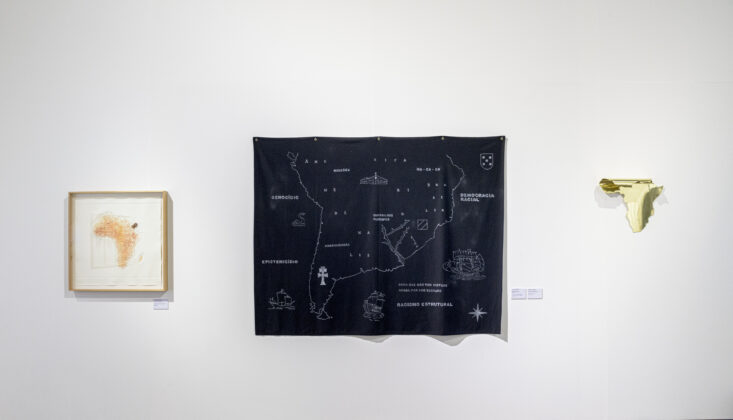

As obras se avizinham a outros dois núcleos centrais na exposição: Afro Brasil e Arte sacra afro-brasileira e a cartografia da violência. Neles, nos deparamos com a exaltação de culturas e figuras silenciadas – como na obra de Elian Almeida -, com os retratos das religiões de matriz africana – como nos trabalhos de Ayrson Heráclito e Moisés Patrício – e com denúncias do racismo estrutural brasileiro – como em De quem é o corpo que pode ser torturado?, de Leandro Machado, e Não respeitamos símbolos racistas, de Jaime Lauriano.

Herkenhoff conta que optou por dar destaque a essa parcela da coleção “porque são grupos sociais e étnicos muito importantes na formação social do Brasil e cuja arte explode nas últimas décadas”. Porém, as presenças indígena e afro-brasileira não se mantém segregadas e limitadas a um espaço determinado no museu. Ao visitar a mostra, notamos a diversidade brasileira (e gaúcha) permear as demais sessões – sejam as ligadas a história do país ou à arte conceitual. Assim, os trabalhos são conectados a partir de divisões outras – que não apenas as étnicas ou raciais.

A arte sul-rio-grandense dos séculos 20 e 21 também ganha destaque na mostra pelo grande número de obras. “Sempre insisti com Sartori que tem muita importância uma boa coleção de arte gaúcha no Rio Grande do Sul”, destaca Herkenhoff, que passou a auxiliar o casal de colecionadores antes que a exposição no MARGS fosse sequer uma ideia e aprofundou a relação nos últimos dois anos, no processo de pesquisa, seleção e novas aquisições que desembocaram no mostra hoje apresentada no museu.

Na exposição, essa presença sul-rio-grandense toma diferentes formas. Em alguns momentos, os artistas aparecem de forma isolada – como na ala da pop art gaúcha e na sala dedicada a André Severo -, já em outras áreas do museu não há divisão explícita e somos colocados em contato com as confluências entre história e arte do país e do estado – pensando ambos para além da branquitude e da cultura hegemônica. “A coleção não é arquitetada para abafar ninguém. Ela é pensada para a comunidade de Antônio Prado, para o Rio Grande do Sul. Ela pensa em como articular a arte do Rio Grande do Sul à arte brasileira”, pontua Paulo Herkenhoff.

Entre público e privado

Iniciada em 2013, a Coleção Sartori tem a mostra no MARGS como um marco de sua primeira abertura formal ao público. A postura vai de encontro a outros projetos do colecionador, que já abriu sua seleção de obras para visitas escolares em Antônio Prado e mantém uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul, na qual patrocina a vinda de artistas à instituição de ensino. Rosangela Rennó, Berna Reale, Paulo Pasta, Daniel Senise, Leda Catunda e Vik Muniz são alguns dos nomes que já foram levados (presencial ou virtualmente) à universidade através do projeto.

Sartori conta que ainda não há previsão para a mostra circular por outras cidades ou estados, mas conta que já recebeu convites do Rio de Janeiro e São Paulo e que tem pensado na possibilidade de levar a coleção – talvez em recortes menores – a outras instituições.