Uma serpente atravessa o Salão Monumental do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, deglutindo obras modernistas, criações de diferentes comunidades indígenas e engolindo a própria arquitetura do museu. O que talvez pareça um conto é a proposta expográfica de Nakoada: estratégias para a arte moderna, em cartaz até novembro de 2022. Desapegada do cubo branco, a exposição é construída a partir da silhueta de uma cobra, e é caminhando por seu corpo que tomamos contato com a seleção de trabalhos expostos.

Com curadoria de Denilson Baniwa e Beatriz Lemos, a mostra entra para a longa lista de programações que buscam dialogar com o centenário da Semana de Arte Moderna, reunindo obras das coleções do MAM Rio — especialmente a de Gilberto Chateaubriand, que reúne um importante e vasto acervo do período e está em comodato com a instituição há anos — peças do Museu do Índio e trabalhos de artistas contemporâneos. Porém, ao invés de um caráter celebratório ou crítico frente à efeméride, a mostra propôs uma outra estratégia: trabalhar perspectivas de futuro, e o fez impulsionada por uma ética baniwa, a koada.

“Não tem uma tradução que satisfaça o valor da palavra ‘koada’. Ela pode ser entendida como vingança, troca, revolta, retomada…”, explica Denilson em entrevista à arte!brasileiros. Trata-se de uma estratégia de guerra do povo Baniwa da região do Alto Rio Negro, no Amazonas. Praticada a partir do estudo da cultura e dos saberes de outros povos – permitindo uma compreensão do contexto presente a partir da avaliação de situações passadas -, ela visa dar continuidade à existência da própria comunidade. Já o termo ‘na’ “é um prefixo que significa ‘nossa’ ou ‘nós’. Então nakoada seria ‘nossa retomada’, ‘nossa restituição’, ‘nossa revolta’, ‘nossa volta’, coisas desse tipo”, completa o curador.

Como ressalta Beatriz, essa ética baniwa não se propõe como tema, “não é uma exposição sobre esse conceito, mas é uma possibilidade de vivê-lo no corpo”. Assim, pretende-se convidar o público a uma nakoada pela arte, a enxergar o que pensamos conhecer sobre o modernismo e o Brasil que ele almejava e a revisar os legados do passado e seus usos no presente.

Para isso, grandes nomes do movimento, como Anita Malfatti, Candido Portinari, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral, se encontram em diálogo com obras contemporâneas criadas especificamente para a exposição por Cinthia Marcelle, MAHKU, Novíssimo Edgar e Zahy Guajajara e com criações de diversas etnias indígenas. Tudo isso costurado em uma proposta expográfica que toma forma de serpente cósmica. “Essa simbologia é recorrente em diversas culturas ocidentais e orientais. A cobra digere a nossa história e carrega, dentro de seu bojo, esse tempo expandido”. Assim, quem caminha pelo Salão Monumental da instituição encontra diálogos, enfrentamentos e negociações entre os trabalhos, seus contextos, os períodos que os abrigaram, os autores e as visões de mundo que os criam.

“Se antes nakoada era usada num contexto de guerra e a estratégia servia como um guia para retribuir ou retomar um território; hoje, pensando uma nakoada pela arte, nós estamos nesse mundo fazendo pequenos movimentos de reapropriação do que nos foi tirado: a voz, a presença, a autonomia, a existência”, diz Denilson.

Uma capoeira com a memória

No momento em que o evento marco do modernismo completa 100 anos, elaborar uma mostra que trabalhe um dos principais acervos de obras do período – abrigado por um museu que é em si fruto desse movimento – era algo imprescindível. “Quando existem essas demandas, acho que o mais interessante é exatamente olhar o entorno, entender o que faz sentido hoje, o que a gente pode trazer de novos olhares. Não exatamente uma exposição sobre esse acervo, mas com esse acervo”, conta Beatriz Lemos.

A escolha por estabelecer um diálogo do contemporâneo com a coleção modernista foi resposta a um ensejo da dupla curatorial. Como explica Denilson: “A gente queria fazer um comentário sobre o modernismo, mas não invalidar ou queimar esse acervo, não atacar de forma deliberada tudo isso, porque a quem interessa queimar as coisas, né? Fico pensando como fazer, então, com que tenha uma reflexão da importância do modernismo, que teve equívocos, só que também possibilitou uma presença indígena, negra, LGBTQIA+, feminina dentro de um contexto de produção de arte no Brasil”. Ao que Beatriz complementa: “existe um lugar de dançar com a história, que a gente não pode chegar e simplesmente negar tudo, jogar fora e apagar essa memória. É importante tentar jogar com o próprio tempo, negociar com o tempo”.

Essa negociação ganha forma em uma série de pequenos ‘atos nakoada’ espalhados pela mostra – por vezes na escolha das obras e de seus posicionamentos, por outras, nos textos de parede e recursos que nos guiam pela exposição.

Contra-ataques e aproximações

Com 12 metros de comprimento, o painel Kapewẽ Pukenibu, feito pelo MAHKU – Movimento dos Artistas Huni-Kuin especialmente para a exposição, é a obra que primeiro recebe quem chega à Nakoada. Representando o jacaré canoa, uma figura encantada da narrativa huni-kuin de fundação dos mundos, a tela nos leva à seção Natureza, invenção e paisagem, ficando lado a lado com quadros de Alberto Guignard e Anita Malfatti. Se os trabalhos modernistas nos trazem um Brasil interiorano e de paisagens bucólicas sob um olhar contemplativo, a pintura do Mahku propõe re-orientações, tratando de se relacionar com a impossibilidade de domesticação da natureza e colocando-a não sob um ponto de vista estetizante, mas enquanto um ser plural, encantado e familiar.

“Existe uma retomada, uma revolta, uma retribuição, uma vingança também em algum sentido, em colocar o acervo do MAM sendo engolido pela serpente cósmica do tempo, e ao redor – fazendo as ações de contra-ataque e ataque, afastamento e aproximação – os artistas contemporâneos”, explica Denilson Baniwa.

Esse impulso talvez seja ainda mais explícito Meditação da ferida ou a escola das facas, trabalho de Cinthia Marcelle que distribui 25 faqueiros, que trazem em seu interior apenas a silhueta de facas e punhais usados como armas por diferentes povos. “A ausência dessas ferramentas indica que elas estão sendo usadas no espaço. Então é justamente chegar e visualizar que elas estão aqui em conflito, né? Porque o conflito é dado. Então, esses punhais estão com o colonizador, ou com aqueles que são colonizados”, explica Beatriz.

Alguns desses embates (simbólicos) são percebidos na exposição. Como no posicionamento de Pata Ewa’n – o coração do mundo, pintura de Jaider Esbell que traz a imagem de um cavalo-marinho, ser cultuado por várias culturas afro-indígenas por sua ligação às narrativas de origem. Com mais de dois metros de altura, o quadro fica ao lado de Urutu, de Tarsila do Amaral, que mede pouco mais de 60 centímetros, e de três telas de Rego Monteiro, ainda menores. “Colocar artistas como Jaider Esbell quase que engolindo a Tarsila e o Rego Monteiro — pelo tamanho inclusive das obras — é legal pra provocar sobre as presenças que ocupam hoje”, conta Denilson.

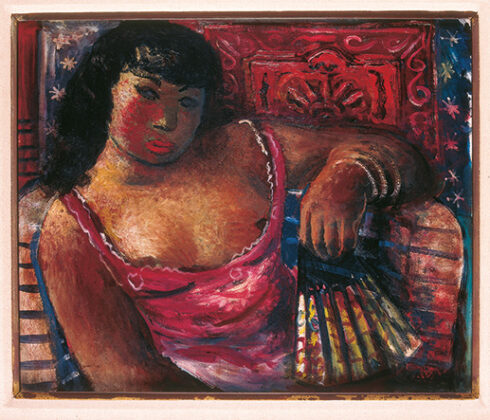

Já a seção retratos é composta em grande parte por corpos negros, indígenas e de mulheres. Em sua maioria, pintados há cerca de 80 ou 100 anos, “quando o intuito era apreender esse outro, como algo generalizado desse corpo”, explica Beatriz. A exposição, porém, busca despertar outra leitura sobre essas mesmas obras. “Por mais que esses corpos racializados e femininos tenham sido retratados nesse lugar de um olhar moderno, aqui eles estão autônomos, firmes, altivos e com muita propriedade de suas próprias identidades e subjetividades. Então é um dos gestos dessa outra perspectiva de olhar um acervo histórico”, completa a curadora.

A video-instalação de Zahy Guajajara se aproxima dessa seção. Com uma proposta de futurismo indígena, o trabalho reflete sobre o contato entre as culturas originárias e o colonizador, com seus impactos, suas contradições, presenças e ausências; apropriando-se da linguagem tecnológica como suporte para a sobrevivência das tradições.

Logo ao lado, outras nakoadas podem ser percebidas na presença das peças de acervo do Museu do Índio. As bonecas karajás aproximam-se dos estudos de Antropofagia e A negra, de Tarsila do Amaral, evidenciando a semelhança entre os aspectos formais e as possíveis referências da pintora. E, ao serem exibidas junto a obras modernistas de renome e trabalhos de artistas da cena contemporânea, as criações indígenas instauram outros embates: “desde provocações a respeito do que é arte e o que é artefato, até questionamentos sobre quem estabelece essas definições. Qual é o poder que essas pessoas têm de definir o que é arte grande, o que é arte pequena, o que é artefato, o que é arte contemporânea? É bem legal colocar isso em debate em um museu como o MAM”, compartilha Denilson.

A reflexão se estende aos materiais complementares da mostra, ao que, junto aos textos de parede, tomamos contato com gravações em áudio de narrativas de povos indígenas – os tikis. “Colocar textos técnicos junto com textos dos tikis é um modo de provocar sobre que tipo de conhecimento a gente considera intelectualizado ou não, né?”, provoca Denilson.

Estratégias de permanência

Como contam os curadores, trazer esses embates ao MAM Rio talvez tenha sido a primeira nakoada. “Todo o processo de fazer essa exposição foi de pequenas nakoadas cotidianas para mudar coisas dentro da própria estrutura do museu. Então, a exposição é uma matéria colocada dentro de um espaço, mas para além disso, ela é uma imaterialidade construída dentro do museu, que muda as relações com o acervo, as relações entre as equipes, o pensamentos dentro da estrutura da instituição”, conta Denilson. Ao que Beatriz faz coro, destacando também o contato com o Museu do Índio — instituição de base etnográfica e cujo acervo, há tanto fechado para visitação pública, ganha outra perspectiva na mostra em cartaz.

O curador compartilha, ainda, que um dos pontos importantes nesse processo de construção da mostra foi ligado à sua participação, ao (nakoadamente) quebrar expectativas de pessoas do próprio museu em relação ao que seria uma curadoria feita por um profissional indígena. Compreendendo e afirmando sua presença para além de um caráter étnico. “É um papel político estar na curadoria de exposições. E não é que eu tenha vergonha, ou que tenha vontade de não parecer indígena, ou de não falar da cultura e da luta indígena. É que, pra mim, tudo isso já faz parte de quem eu sou. Acho que estou afim de pensar a nossa presença – de pessoas de origem indígena -, como uma presença para mais do que as nossas etnias representam, para mais do que esperam da gente. A gente está construindo, ou tentando construir, uma espécie de pensamento ou teoria de arte indígena que ultrapasse a expectativa de qualquer branquitude, ou qualquer convite feito apenas para ocupar um espaço específico. Acho que não cabe mais à gente, não em 2022; acho que já coube antes, mas agora não cabe mais.”

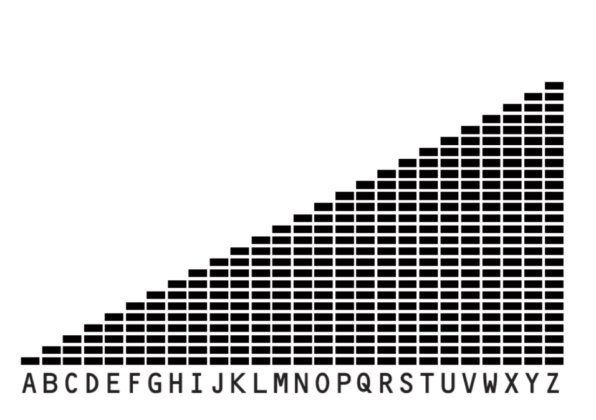

“Pra mim, o desafio todo não foi fazer uma exposição sobre o modernismo, mas foi aproveitar uma exposição sobre modernismo para tentar pensar estruturas de um museu”, diz o curador, e completa: “Temos aqui um produto final disso tudo que a gente pode aproveitar pra construir tijolos de um novo tipo de museu, acho que esse é o desafio”.

SERVIÇO

Nakoada: estratégias para a arte moderna

MAM Rio – Av. Infante Dom Henrique, 85 – Rio de Janeiro (RJ)

Em cartaz até 27 de novembro de 2022

Visitação de quinta a sábado, das 10h às 18h; e domingos, das 11h às 18h

Entrada gratuita com contribuições sugeridas (R$ 10 a meia, R$ 20 a inteira)