Criada em 2005 pela Galeria Vermelho, em São Paulo, a mostra de performances Verbo já constituiu parcerias com instituições diversas ao longo de sua trajetória de quase 20 anos, a exemplo do Centro Cultural São Paulo e de festivais do gênero fora do país. Em 2018, iniciou uma sólida colaboração com o espaço Chão SLZ, de São Luís, realizando, numa mesma edição, apresentações nas capitais paulista e maranhense.

Em sua 17ª edição, que acontece de 19 de julho a 11 de agosto, a Verbo amplia ainda mais seu raio de alcance, realiza ações também no Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM) e espraia-se para a Fortaleza, onde será abrigada na recém-inaugurada Pinacoteca do Ceará. Diretor artístico da Galeria Vermelho, Marcos Gallon ressalta que a capital cearense já tem uma “tradição ligada a práticas do corpo”, a exemplo da Bienal Internacional de Dança do Ceará, e que a aproximação com a Pinacoteca se deu de forma bilateral.

“A gente buscou a Pinacoteca, e eles responderam de forma positiva”, conta Gallon, que compara a hercúlea empreitada de realizar a Verbo em três cidades a “uma turnê de banda de rock”. “Mas tem sido genial com eles, porque, apesar das parcerias que tivemos no passado, é bastante diferente colaborar com uma instituição com esse porte gigantesco”.

Também curador da Verbo, Gallon explica que as mais de 30 ações previstas, com artistas de cinco países, serão divididas em programações distintas para cada cidade. Apenas a seleção de vídeos e filmes será exibida em todas as praças. Neste ano, em vez de ter início, como de costume, em São Paulo, a mostra irá primeiramente para o Nordeste e terminará na capital paulista Segundo Gallon, a Verbo não repete o programa pois “cada cidade tem contextos distintos”.

“Em Fortaleza, por exemplo, a gente tem vários artistas com uma prática ligada ao espaço público. Essa é uma das características da produção no campo da performance na cidade. E agora a gente está trazendo isso para dentro de uma instituição”, explica. “Já a característica principal da Verbo em São Luís serão as práticas mais ligadas a povos ancestrais, a descendentes de povos indígenas, porque há um grande número de artistas lá que produz nesse eixo. É um lugar marcado pela religiosidade, pelas ancestralidades e pela música. E, em São Paulo, a gente vai fazer meio que vai fazer um pot-pourri de tudo isso”.

Entre 2005 e 2007, a Verbo apresentou apenas performances de artistas convidados. A partir de 2008, passou a fazer uma chamada aberta por meio de editais. Naquele primeiro ano, conta Gallon, foram 400 inscritos – nesta edição, receberam 300 propostas, dos quais apenas cerca de uma dezena corresponde a convites diretos. Segundo ele, a mostra não é feita a partir de um recorte curatorial a priori.

“Samantha [Moreira, coordenadora do Chão SLZ e também curadora do evento] e eu sempre criamos as edições a partir dos projetos que recebemos, lemos tudo, identificamos algumas questões que aparecem, e, a partir delas, construímos a curadoria de cada edição”, conta.

“Quando a gente articulou essa parceria com a Pinacoteca do Ceará, a gente achou importante ter uma pessoa também dessa nova instituição, acompanhando a seleção de projetos. Até porque somos um corpo estranho no cenário de Fortaleza, que é muito fértil”, prossegue Gallon. “Contar com a Carolina [Vieira, gerente artística da instituição] foi genial, porque ela trouxe os contextos de Fortaleza. Pôde nos falar ‘olha, esse artista daqui é importante'”.

Gallon afirma que esta 17ª edição é muito especial. “Desde 2016, com tudo por que a gente passou nesses últimos anos no Brasil, a maior parte dos projetos trazia um conteúdo político e ativista muito intenso. Com a mudança que houve de 2022 para 2023, a gente sentiu uma transformação no conteúdo dos projetos. Essa edição é não apenas mais abrangente em termos de territorialidade, porque ela se espraia para Fortaleza, mas também em termos de suas temáticas, que são mais abrangentes e universais”.

Como exemplo da maior pluralidade de conteúdos que a 17ª edição da Verbo abarca, Gallon cita a artista dinamarquesa Lilibeth Cuenca Rasmussen, cuja performance vai questionar qual o papel do turista no mundo pós-pandêmico, se é mero observador ou interfere. E ainda o trabalho da artista mexicana Tania Candini, um nome recorrente da mostra, que atua muito com as questões da mulher nos dias de hoje, e vai se apresentar na Galeria Vermelho, em São Paulo.

“Ela vai apresentar uma ação que é um coro de mulheres que emite os sons de fêmeas de animais em situação de alerta, de vigilância, de defesa territorial, de acasalamento”, conta o curador. “Ela está apontando para um universo que não é humano, uma discussão superpertinente, porque cada vez mais se discute os direitos da natureza”.

A lista de artistas convidados tem ainda nomes como Aline Motta (RJ), Yhuri Cruz (RJ), André Vargas (RJ), a dupla Eduardo Bruno e Waldírio Castro (CE), Elilson (PE), entre outros. Sobre Bruno e Castro, Gallon destaca que eles têm “um trabalho muito potente em Fortaleza e vão fazer uma performance chamada Clínica de reabilitação de homofóbicos“. Na ação, que terá início no centro de Fortaleza e será finalizada na Pinacoteca, os performers irão distribuir panfletos de divulgação da clínica fictícia, juntos a uma caixa de som portátil que toca um jingle do estabelecimento, em looping.

A recorrência de convidados, explica Samantha, tem uma razão de ser. A seu ver, são artistas fundamentais dentro dessa prática, e a Verbo, além de ser um festival anual de performances, “é um processo de formação e pesquisa também, que acompanha a evolução do trabalho desses artistas, algo que, por sua vez, cria expectativa junto ao público de revê-los”, diz. Para a curadora, essa continuidade também faz da mostra uma referência no segmento, “um patrimônio de memória sobre a prática da performance no Brasil e fora dele também”.

Samantha também comenta a programação de São Luís, cuja produção ela naturalmente acompanha mais de perto. Na capital maranhense, ela ressalta o desejo de se criar um fluxo entre artistas locais e de fora, entendendo a programação como algo não somente voltado para o público, mas também para o processo formativo dos participantes.

“Aline Motta e Yhuri Cruz, ambos do Rio, têm pesquisas muito próximas com o Maranhão. E eles não vão apenas para realizar as performances, ficam um tempo expandido, que possibilita a gente criar outras redes, amarrações e vínculos, fomentar a produção local. Muitos desses artistas desejam esses encontros, essas pontes”, conclui.

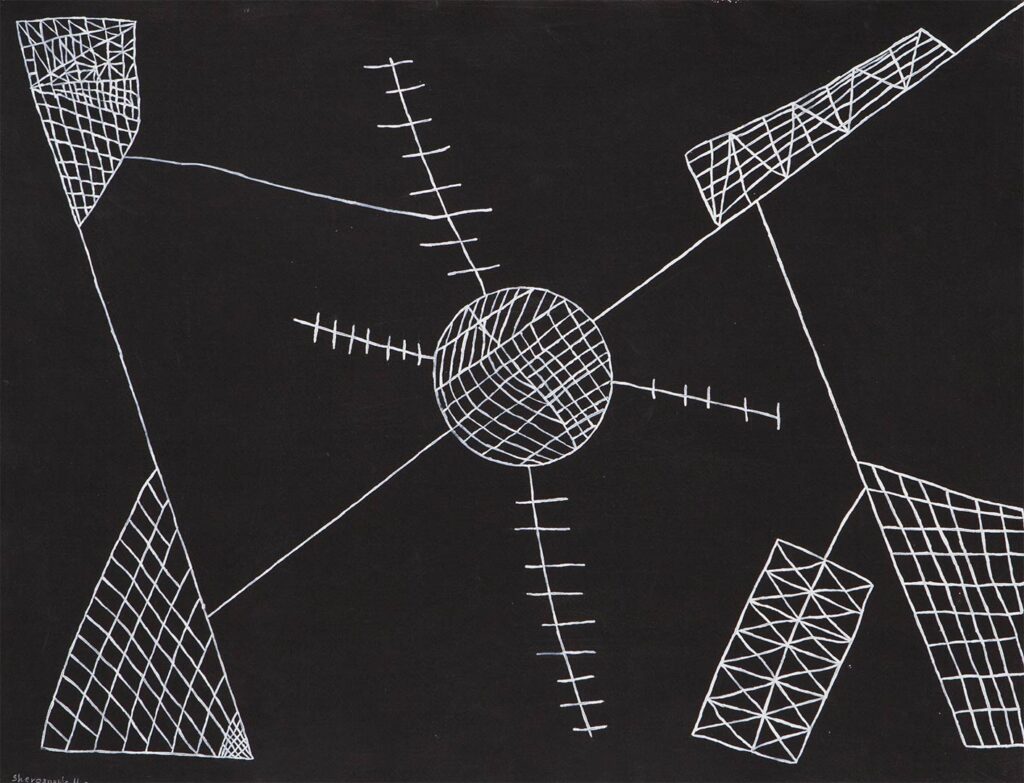

EDUARDO SIMÕES é jornalista de cultura, com passagens por O Globo e Folha de S.Paulo, na cobertura de cinema e literatura. Foi editor da arte!brasileiros, em 2015, e de diversos títulos de lifestyle. Ele assina os textos sobre Sheronawe Hakihiiwe, a 17ª edição da Verbo e uma entrevista com o antropólogo Néstor Canclini.

EDUARDO SIMÕES é jornalista de cultura, com passagens por O Globo e Folha de S.Paulo, na cobertura de cinema e literatura. Foi editor da arte!brasileiros, em 2015, e de diversos títulos de lifestyle. Ele assina os textos sobre Sheronawe Hakihiiwe, a 17ª edição da Verbo e uma entrevista com o antropólogo Néstor Canclini. FABIO CYPRIANO, crítico de arte e jornalista, é diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP e faz parte do conselho editorial da arte!brasileiros. Neste número, entrevista a curadora Carolyn Christov-Bakargiev e escreve sobre o projeto Art of the Treasure Hunt, na Toscana, Itália.

FABIO CYPRIANO, crítico de arte e jornalista, é diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP e faz parte do conselho editorial da arte!brasileiros. Neste número, entrevista a curadora Carolyn Christov-Bakargiev e escreve sobre o projeto Art of the Treasure Hunt, na Toscana, Itália. MARIA HIRSZMAN é jornalista e crítica de arte. Trabalhou no Jornal da Tarde e em O Estado de São Paulo. É pesquisadora em história da arte, com mestrado pela USP. Para este número, Maria se debruça sobre a individual Fotografia Habitada, de Helena Almeida, em cartaz no IMS Paulista.

MARIA HIRSZMAN é jornalista e crítica de arte. Trabalhou no Jornal da Tarde e em O Estado de São Paulo. É pesquisadora em história da arte, com mestrado pela USP. Para este número, Maria se debruça sobre a individual Fotografia Habitada, de Helena Almeida, em cartaz no IMS Paulista. NICOLAS SOARES é artista, pesquisador, curador e gestor cultural formado pela Escola de Belas Artes da UFBA, em Salvador, e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da UFES, em Vitória. Diretor do Museu de Arte do Espírito Santo, assina um artigo sobre a revisão histórica impulsionada a partir do Sul Global.

NICOLAS SOARES é artista, pesquisador, curador e gestor cultural formado pela Escola de Belas Artes da UFBA, em Salvador, e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da UFES, em Vitória. Diretor do Museu de Arte do Espírito Santo, assina um artigo sobre a revisão histórica impulsionada a partir do Sul Global. PAULO HERKENHOFF é curador e crítico de arte. Autor de diversos livros, Herkenhoff também dirigiu diversas instituições de arte. Foi, entre outros, curador-chefe do MAM Rio e curador geral da 24ª Bienal de São Paulo. Herkenhoff escreve sobre O tempo espelhado, mostra de Marcos Zacariades, “uma obra épica”, em suas palavras.

PAULO HERKENHOFF é curador e crítico de arte. Autor de diversos livros, Herkenhoff também dirigiu diversas instituições de arte. Foi, entre outros, curador-chefe do MAM Rio e curador geral da 24ª Bienal de São Paulo. Herkenhoff escreve sobre O tempo espelhado, mostra de Marcos Zacariades, “uma obra épica”, em suas palavras.

BITU CASSUNDÉ foi curador do Museu de Arte Contemporânea do Ceará e coordenou o Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das Artes. Integrou a equipe curatorial do projeto À Nordeste, no Sesc 24 de Maio (SP). Vive e trabalha no Crato (CE), no Centro Cultural do Cariri. Nesta edição, escreve sobre o pintor Chico da Silva.

BITU CASSUNDÉ foi curador do Museu de Arte Contemporânea do Ceará e coordenou o Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das Artes. Integrou a equipe curatorial do projeto À Nordeste, no Sesc 24 de Maio (SP). Vive e trabalha no Crato (CE), no Centro Cultural do Cariri. Nesta edição, escreve sobre o pintor Chico da Silva.