A imensa árvore, que toma todo o saguão do Sesc Bom Retiro, cria no espectador um frenesi visual com a repetição exaustiva das pequenas folhas em papel, com um colorido e transparência que reverberam diferentes jogos luminosos no espaço, dependendo do andar em que o espectador estiver. Essa instalação monumental, de 400 metros quadrados, que atinge os quatro andares do prédio, abre a mostra Para Respirar Liberdade-70 Anos da Declaração dos Direitos Humanos, do artista Otávio Roth.

Artista de muitos recursos, desenho, gravura, fotografia, ele mudou completamente seu trabalho a partir do assassinato de Vladimir Herzog, nas dependências do DOI-Codi, em outubro de 1975, em São Paulo. Depois desse episódio deixou de fazer cinema e desenhos animados para se dedicar à arte de conteúdo social. Tudo o que buscava em sua obra estava na epígrafe do jornalista morto, sintetizado na frase: “defesa dos direitos humanos”.

A árvore concebida no Sesc, com inusitada montagem tridimensional, reconstruída no formato de um grande móbile, foi especialmente desenhada para o átrio interno, pelo arquiteto Pedro Mendes da Rocha. Em outros formatos bidimensionais, a obra já foi realizada em alguns países, de acordo com a arquitetura do espaço. A execução coletiva em São Paulo contou com a participação de 70 mil jovens de várias escolas públicas e particulares, ao longo de dois meses de oficina. Concebida por Roth, que participou das montagens iniciais, a obra continua viva mesmo depois de sua morte, ao se multiplicar pelas mãos de milhares de estudantes. Nomes, idades, país de origem, de todos eles, estão em fichas que podem ser consultadas durante o período expositivo.

Em São Paulo, o crítico Fábio Magalhães, e a filha do artista Isabel Roth, assinam a curadoria, enquanto o projeto é de Pedro Mendes da Rocha. Ativo e engajado, o artista colocou toda sua experiência gráfica a serviço da luta pelos direitos humanos. O trabalho colaborativo, uma de suas marcas, deu vida a uma obra horizontal pulsante. Muitos artistas brasileiros se engajaram em questões políticas. “Desde os anos de 1930 Di Cavalcanti já produzia para a imprensa ilustrações com críticas contra o fascismo. Portinari mostrava o drama da miséria e exaltava a força do trabalhador e suas qualidades humanas”, lembra Magalhães. Durante o período da ditadura surgiram algumas obras seminais, como o trabalho/performance Quem Matou Herzog? De Cildo Meirelles. Trata-se de “um carimbo em que a pergunta era aplicada nas notas de dinheiro, denunciando a mentira e a violência do aparato repressivo da ditadura”. Ainda sobre o mesmo tema Magalhães fala do pintor Antonio Henrique Amaral com a tela Morte no Sábado, feita no calor da luta.

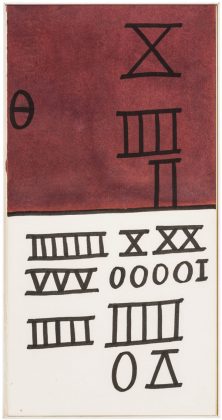

Roth morreu prematuramente aos 42 anos, morou em Israel, Inglaterra, Noruega, Estados Unidos e, nesses países, desenvolveu sua técnica como gravador e seu interesse por temas políticos. Em Oslo, onde residiu por três anos, criou em xilogravura a primeira série ilustrada da Declaração dos Direitos Humanos, em norueguês e posteriormente feita em inglês, composta por 30 peças e que também compõe a exposição. Em 1981 a versão em inglês foi adotada pela ONU e, desde então permanece em exposição nas sedes de Genebra, Viena e Nova York.

Além da ativa contribuição política, Otavio Roth cria em 1979 a Handmade, a primeira oficina de papel artesanal do País, com o objetivo de produzir papel para o uso artístico com qualidade. Na procura de novas descobertas chega a trabalhar no IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológica), em 1982, no mesmo ano em que expõe no Masp e no MAM, do Rio, a primeira mostra sobre a natureza do papel. Roth se interessou pela obra de Ben Shan, mestre da gravura norte-americana e a de Robert Rauschenberg, ligado à pop art. Com concepção gráfica diferenciada, executa para o Comitê Brasileiro de Anistia um calendário feito em gravura com pensamento de Charles Chaplin, Che Guevara, Santo Agostino, Carlos Marighela entre outros.

Como artista plástico produziu “peninhas” e as instalações com esse material sintetizam, segundo sua filha e curadora, “o encontro entre dois grandes eixos da obra de Roth: estudo do papel artesanal e o papel do indivíduo na sociedade”.

Com essa forma executada com a menor folha de papel que conseguiu produzir, o artista dá início a uma obra participativa e experimental construindo instalações de grandes proporções, expostas em museus da Alemanha Dinamarca, Japão e Estados Unidos e do Brasil. A árvore que “floresceu” no saguão do Sesc é o projeto mais ambicioso já criado por ele. Em tempos de escuridão político-ideológica que nos invade hoje, essa instalação itinerante, política, alegre, festiva, composta de milhares de folhas adesivas pintadas, com mensagens das crianças, nos faz lembrar que, apesar de tudo, estamos na primavera.

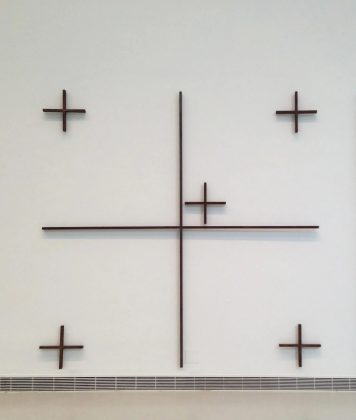

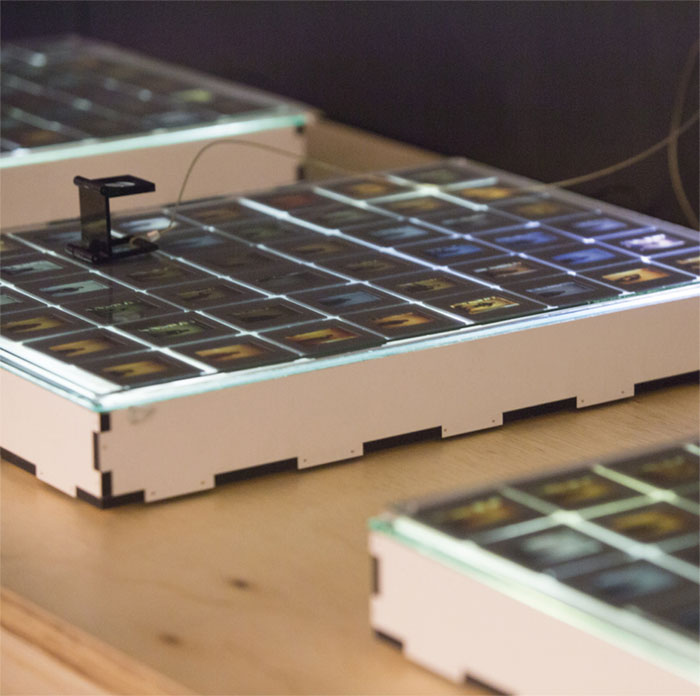

Walter Zanini – Vanguardas, Desmaterialização, Tecnologias Na Arte

Walter Zanini – Vanguardas, Desmaterialização, Tecnologias Na Arte