Sempre me pareceu contraditório que as condições da violência política e social no Brasil, especialmente os homicídios contra jovens e pobres trans, negros e indígenas, não gerassem obras e mostras contundentes com essa temática.

Claro, há casos isolados, e duas edições recentes da Bienal de São Paulo, 2014 e 2016, trouxeram essa questão de forma bastante explicita, em obras contundentes, como Apelo, de Clara Ianni e Débora Maria da Silva na Bienal. Como… coisas que não existem, de 2014. Mesmo assim, em um circuito tão intenso e vibrante, não são temáticas de fato presentes como se vê, por exemplo, em Israel, que também vive sob forte situação de conflito e onde muitos trabalhos abordam esses dramas de forma crítica, muitas vezes se opondo ao próprio papel do Estado.

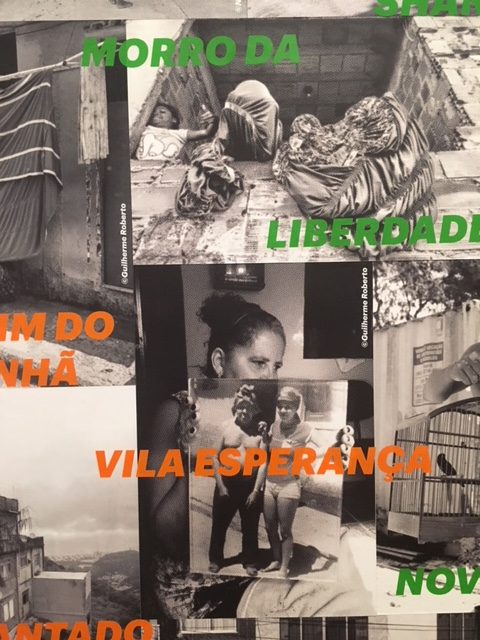

O Rio de Janeiro, sob intervenção federal deste o início deste ano, é possivelmente onde essas contradições se tornem visíveis de maneira mais evidente e não é, portanto, uma surpresa, que duas mostras tenham sido inauguradas em setembro passado explorando feridas que costumam frequentar apenas as páginas policiais ou da política, e não da cultura: Arte Democracia Utopia – Quem não luta tá morto (até 05/2019), no Museu de Arte do Rio, e Com o ar pesado demais para respirar (20/09 a 24/11), na nova sede da galeria Athena.

São exposições bem distintas, uma institucional, fruto de uma longa pesquisa do curador Moacir dos Anjos, outra comercial, mas com um processo de construção que partiu de uma provocação de Lisette Lagnado.

“Como o noticiário tem atingido seu cotidiano”, perguntou a curadora a cada um dos artistas representados pela galeria, que “viveram sua maioridade durante o período em que o país teve um governo de esquerda que assumiu como programa a redução da miséria e da fome”, segundo sua constatação no texto que acompanha a mostra.

Com essa estratégia, a exposição alcança uma temperatura às vezes até documental, que apresenta um quadro complexo da situação atual. Há referências ao incêndio que destruiu o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio, na obra de Frederico Filippi, Com o ar pesado demais para respirar, que dá titulo à mostra, composta por chapas de aço cobertas por tinta preta, sobrepostas por sua vez por desenhos e rabiscos em branco. É como se os resíduos do incêndio estivessem ali contidos. Quase ao lado, a pintura de André Griffo, “A sala dos provedores”, que representando um espaço museológico com retratos de “benfeitores”, reforça a crítica a uma elite branca, que parece incólume à realidade.

A questão política, contudo, aparece de maneira mais explicita em obras de Lais Myrrha, Matheus Rocha Pitta e Vanderlei Lopes. É dele “A democracia é um mito”, uma escultura em bronze pintada com guache, onde se vê um jornal cuja manchete é o próprio nome da obra junto à imagem de um ônibus pegando fogo, sendo que a obra também foi levemente queimada. Em época de fake news, mídia partidarizada e eleições manipuladas, a

escultura é a síntese de 2018.

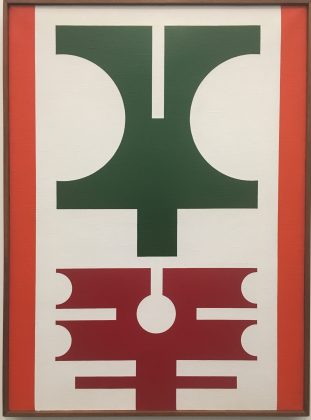

Rubens Gerchman

Identificados policiais da Chacina (Série Registro Policial), 1988

Colagem, espelho, óleo sobre madeira, telefone e televisão de plástico

150 x 166 x 25 cmJunto aos 12 artistas representados pela galeria – a maioria criou obras para a mostra -Lagnado reuniu um time de “históricos” como Antonio Dias, Antonio Manuel, Rubens Gerchman, Artur Barrio e Letícia Parente, entre outros, que nos anos 1960/70 também produziram trabalhos absolutamente voltados ao seu tempo, como as ”Trouxas ensanguentadas”, de 1970. Com isso, a curadora aponta para os tempos cíclicos da arte, da política e da própria sociedade, afinal,um distanciamento necessário para quem vive a barbárie dos dias atuais.

Já no MAR, Moacir dos Anjos segue a série de exposições que tiveram início em 2009 no projeto Política da Arte na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife. Desde então, o curador organizou diversas exposições que trabalham essa questão, seja em galerias comerciais ou espaços institucionais. Arte Democracia Utopia – Quem não luta tá morto me parece a maior delas e, dadas as condições atuais, de uma cidade sob intervenção, que após 8 meses não resolveu o assassinato de Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes, e de um país dividido em uma eleição após o golpe parlamentar, a mais forte de todas.

Esse contexto aumenta a tensão, obviamente, e Moacir soube trazer essa temperatura das ruas e das redes para a mostra, incluindo de tirinhas da Laerte às ações do coletivo #coleraealegria. Com isso, o curador aponta para situações limites, onde não interessa tanto de onde vem a ação, mas a importância de usar a linguagem em novas formas.

Nesse sentido, a presença de Claudia Andujar, uma artista sempre incluída nas exposições do curador, ganha caráter de precursora, já que seu trabalho com os índios nunca esteve preocupado com a arte em si, mas a defesa de uma causa.

O panorama construído por Moacir é amplo: são mais de 50 artistas e coletivas, que ocupam um andar inteiro do museu e apresentam distintas vertentes poéticas. Está lá ”Apelo”, o vídeo visceral sobre a morte de adolescentes pela polícia na periferia de São Paulo visto na Bienal de São Paulo, em 2014, a uma nova versão de “Rio Utópico”, de Rosângela Rennó, visto antes no Instituto Moreira Salles.

A mostra, contudo, ganha ao questionar a própria estrutura da instituição, já que estruturas foram construídas sobre as paredes de vidro que limitam a entrada no MAR, permitindo que seja possível entrar no museu de outra forma, ao mesmo tempo que esse novo espaço seja ocupado tanto por debates como por coletivos que o desejarem. O próprio espaço expositivo também contem uma área para reuniões, e é por conta desse tipo de acolhimento que a mostra se diferencia de uma exposição convencional. Ela não é apenas um compêndio de arte e política, mas sim um espaço para se praticar arte e política.

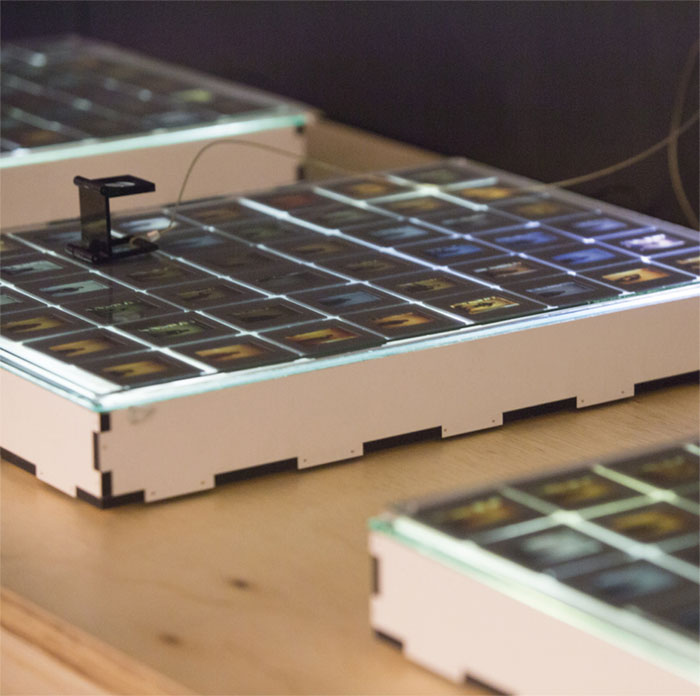

Walter Zanini – Vanguardas, Desmaterialização, Tecnologias Na Arte

Walter Zanini – Vanguardas, Desmaterialização, Tecnologias Na Arte