A escolha do coletivo ruangrupa (isso mesmo, com letra minúscula iniciando um nome próprio e que, em tradução livre do indonésio, significa “um espaço para a arte “) para a direção artística da Documenta 15, que será realizada em 2022 na cidade de Kassel, é uma decisão coerente e afinada com o atual estado da arte contemporânea.

Por um lado a escolha é surpreendente, frente ao ataque que a instituição teve pelos governantes locais, quando edição anterior teve um déficit de R$ 32 milhões, grande parte causada pelo compartilhamento da mostra com a cidade de Atenas, chegando a um orçamento total de R$ 202 milhões.

Foram ataques de conteúdo político, típicos da atual estratégia da guerra contra a cultura, também em voga no Brasil, que ignoraram as questões essenciais da exposição, concentrando-se em uma perda econômico-financeira, quando se sabe que arte e cultura não dão lucro em nenhum lugar. A Documenta 14 teve recorde de público, com 1,23 milhão de visitantes, contra 904 mil da edição anterior.

Mas o ponto essencial é que a Alemanha não se curvou às falas de políticos desavisados e, honrando a tradição democrática da Documenta, convidou para integrar a equipe de seleção oito especialistas de renome internacional, entre eles, a diretora da Tate Modern, Frances Morris; a curadora sul-africana Gabi Ngcobo; o diretor do museu Van Abbe, Charles Esche, e o diretor da Pinacoteca de São Paulo, Jochen Volz. Esses quatro nomes já apontam para a representatividade da diversidade cultural do comitê.

“Escolhemos o ruangrupa graças à habilidade que o grupo demonstrou em chamar várias comunidades, incluindo públicos que vão além das audiências tradicionais do meio artístico, e promover participação e compromissos locais”, afirmou a equipe, em nota à imprensa.

Essa declaração ressalta dois eixos que merecem ser observados com atenção e refletem algumas das propostas mais importantes do sistema de arte atual: ir além das “audiências tradicionais” e o envolvimento com o contexto.

O próprio ruangrupa, ou Ruru, como é conhecido, deixou isso claro no texto divulgado quando se deu sua nomeação: “Se a Documenta nasceu em 1955 para curar as feridas da guerra, por que não deveríamos focar nos machucados de hoje? Em especial aqueles enraizados no colonialismo, no capitalismo ou nas estruturas patriarcais e contrastá-los com modelos baseados em parcerias que realmente capacitem pessoas a terem uma visão diferente do mundo.”

De fato, “modelos baseados em parcerias” é uma expressão essencial para se compreender arte contemporânea, desde seus primórdios nos anos 1960, mas que, muitas vezes, segue sendo preterido por modelos arcaicos, que mantêm o artista como autor criador de um objeto comercial.

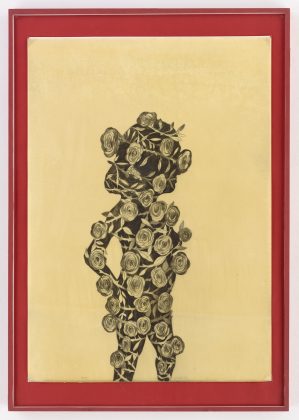

Ora, desde Hélio Oiticica e Lygia Clark, no Brasil, ou Joseph Beuys, na Alemanha, a ideia de obra foi questionada, sendo substituída por outras propostas visando a ampliação do que seria o lugar da arte: seja na criação da Universidade Internacional Livre, como defendeu Beuys, em um ambiente terapêutico, para Clark, ou um espaço de encontro, para Oiticica.

Em um texto de 2012, para a edição 30 da revista inglesa Afterall, o crítico David Teh aponta como o ruangrupa “tem feito um profundo compromisso com Jacarta, tanto como lugar quanto como sujeito, e para sua população, tanto como público quanto como autor. Desde o primeiro dia, o grupo tem feito da cidade — a barulhenta máquina de comércio e administração não considerada fonte de cultura — uma protagonista primária de uma aventura épica de narração coletiva”.

Nesse sentido, a ideia de artista-propositor, defendida tanto por Oiticica quanto por Clark, fica clara. Ainda segundo Teh, no mesmo artigo, “a prodigiosa capacidade do coletivo alcança uma estética diversificada, incorporando desde o punk à cultura de rua, passando pela pesquisa documental e etnográfica, chegando até a experimentos conceituais e processuais. Misturar tudo é uma convicção firme de que os participantes são agentes em uma história social viva”.

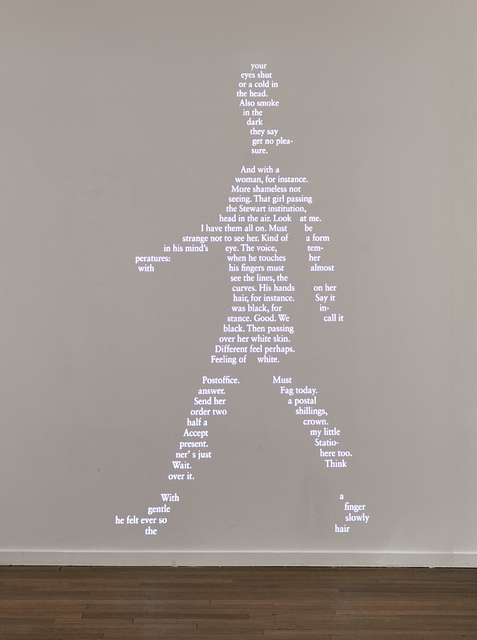

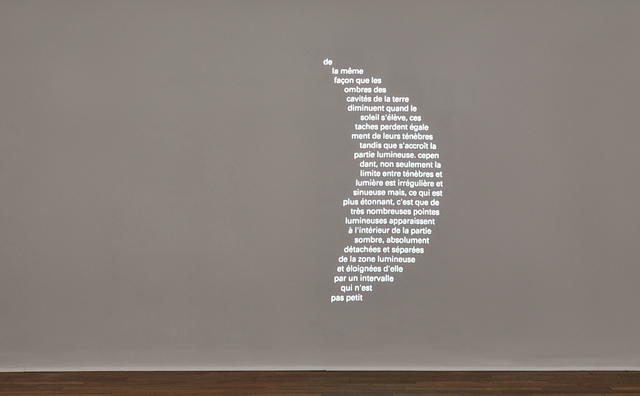

Essa proposta de considerar o público como agente, afinal, é tudo que Beuys e Oiticica buscavam, em um programa que defendia uma expansão tão grande do campo artístico que não haveria mais limite entre arte e vida. “O museu é o mundo”, defendia Oiticica. “Todo mundo é um artista”, pregava Beuys. Não por acaso, foi na Documenta 6, em 1982, que o artista alemão usou a mostra como espaço para a Universidade Internacional Livre, e dois anos depois realizou uma série de cartões postais com textos provocativos, entre eles a frase “Com isso abandono a arte”, tornando manifesto o esgotamento institucional da arte, no momento do chamado “retorno à pintura”. Alguns meses depois, ele morreria.

Nesses últimos 50 anos, muitas propostas semelhantes foram apresentadas, como uma do francês Nicolas Bourriaud, que chegou a traçar uma teoria um tanto eurocêntrica, a “estética relacional”, dando conta de uma produção que também se valia de parcerias.

Contudo, entre as propostas recentes e mais radicais está a obra da cubana Tania Bruguera, na Tate Modern, durante sua instalação no Turbine Hall, entre outubro de 2018 a fevereiro deste ano. Junto com a ocupação do espaço monumental, ela também foi responsável pelo programa Tate Exchange, braço do educativo do museu, em uma ação inédita que mudou o nome do edifício Boiler House da Tate Modern para Natalie Bell, em homenagem a uma ativista local, além de trabalhar com um grupo de vizinhos do museu, o que ocorreu pela primeira vez na história da instituição, que será mantido por três anos.

Em palestra na Suíça, em Verbier, Bruguera defendeu o que considera a nova forma de entender o que é estética hoje. Para tanto, ela separou a palavra em espanhol, o que também vale para português, em “Est Etica”, ou seja, ser ético. “Essa é a questão essencial na produção artística de hoje, levar em conta o contexto, ser ético com o outro”, disse a artista. Ela chegou a promover encontros entre os moradores e responsáveis pelo museu.

No Brasil, muitos são os artistas que vêm buscando criar pontes com grupos e comunidades específicas. Há quem abra seu ateliê transformando-o em espaço de acolhimento para pessoas trans, enquanto outros participam de atividades em ocupações, como na Ocupação 9 de Julho, ou mesmo trabalhem com instituições como as Redes da Maré, no Rio, gerando ações de defesa desses espaços. São todas atividades que partem de um compromisso com questões sociais que se mesclam com preocupações do campo da arte ou que tem nele um gatilho. A Casa do Povo, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, tem sido um lugar privilegiado para esse tipo de parceria.

Por isso, quando Ade Darmawan, um dos membros de ruangrupa, afirma que “um artista deve ser capaz de constantemente balançar a fé das pessoas e tudo que está em volta dela ou dele, e contribuir criticamente para negociações sociais sobre valores existentes”, é possível constatar que a Documenta 8 15 vai seguir sendo o melhor termômetro para a arte ou não-arte do presente.