Meu recente artigo, aqui na revista ARTE!Brasileiros, sobre O Tosco Brasileiro na Filosofia e nas Artes, não foi recebido sem crítica por parte de Sabrina Sedlmayer, a quem agradeço a leitura e o extenso desenvolvimento em seu texto resposta Ataque especulativo ou a gambiarra versus o tosco brasileiro:

“Talvez porque o psicanalista erra grosseiramente ao apostar que “o método fundamental do Tosco Brasileiro” é a gambiarra, termo que originalmente refere-se à extensão irregular de uma linha de iluminação ou de uma “ligação fraudulenta”, que é de toda forma precária e feia, improvisada ou feita conforme as circunstâncias, ao estilo arquetípico “jeitinho brasileiro“. (Dunker, 2019, p.2)

Se a etimologia está, em parte, correta, a tese é falsa. Tentarei apontar, a seguir, como nas experimentações da arte, da música e da literatura, a gambiarra é, também, um dispositivo criativo potente, com incidência na história na arte contemporânea brasileira, extrapolando o período (ironicamente) elencado pelo autor.” (Sedlmayer, 2019)

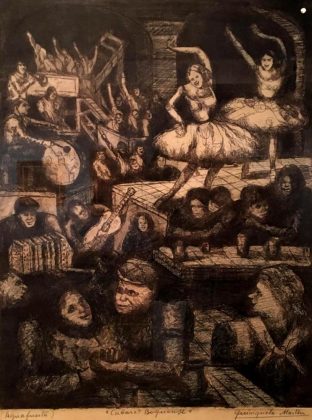

O texto de Sabrina empenha-se em mostrar a origem e presença, nobre e distinta, da noção de gambiarra reunindo referências interessantes e profícuas nas artes visuais: Rivane Neuenschwander, Cabelo, Jarbas Lopes, Efrain de Almeida, Alexandre da Cunha, Marepe, Cao Guimarães, além de Bispo do Rosário. As gambiarras estariam presentes nas vanguardas desde o object trouvé e o ready-made de Duchamp, até o uso da collage e da bricolagem. A gambiarra aparece como modos operandi na música experimental Giuliano, na literatura de Kafka e seus Odradeks. Há vidas-gambiarras, obras-gambiarras, estúdios-gambiarras, materiais-gambiarras e arquiteturas que personificam a gambiarra, como a de Reverón.

Concordo amplamente com Sabrina que “gambiarra é, também, um dispositivo criativo potente, com incidência na história na arte contemporânea brasileira, extrapolando o período (ironicamente) elencado pelo autor. Mas chamo a atenção do leitor para este “também” salientado por Sabrina. Ou seja, se meu texto tivesse dito algo como “a gambiarra é um método inventado pelo Tosco” ou “a gambiarra é um método de uso exclusivo e privativo do Tosco” sua crítica seria pertinente, mas não é este o caso. A gambiarra permanece e persiste como “método fundamental do Tosco” ainda que este método tenha sido usado de modo mais potente e criativo em outros autores e em outros programas estéticos.

Tudo se passa, no tom e nos qualificativos, escolhidos por Sabrina, como se meu texto estivesse a desabonar o método da gambiarra uma vez que este se associa ao Tosco Brasileiro. Aqui há um erro lógico, pois ela parece basear-se na seguinte ilação:

a. O Tosco Brasileiro emprega a gambiarra como método para dar curso ao retorno do recalcado, regressivo na cultura brasileira (corrupção das formas expressivas, violência sexualizada, anti-intelectualismo).

b. A gambiarra é um método relevante, criativo e potente na história das artes e da cultura.

c. Logo, a gambiarra não pode ser usada a serviço dos fins da Tosquidão.

O erro lógico consiste na inversão simples do predicado, deduzindo que: “se todo tosco é gambiarra”, logo “toda gambiarra é tosca”, o que é grosseiramente falso. O paralogismo contamina o resto do argumento: “se Tosco= Gambiarra = Período (2010-2019)”, logo “Gambiarra = Período (2010-2109)”. Não só o Tosco Brasileiro não é o detentor exclusivo, nem o primeiro, nem o único a utilizar a gambiarra, como a gambiarra não foi inventada nesta década, como “dispositivo criativo potente”. Dizer que a gambiarra é o método fundamental é diferente de dizer que a gambiarra foi inventada pelo Tosco Brasileiro. Mas ao criticar meu erro grosseiro Sedlmayer fornece a ocasião para caracterizarmos como funciona a lógica de argumentação crítica, na qual o Tosco Brasileiro pode se apoiar. A crítica estética, consoante ao Tosco Brasileiro ainda está por se inventar, mas não sei se é nela que se inscreve minha interlocutora.

Por isso é igualmente inútil a crítica subsequente contra a caracterização parcial que empreguei na etimologia da palavra “gambiarra”. É verdade. Ela não compreende todo o campo semântico e histórico do termo. Mas isso acontece porque meu objetivo é mostrar a convergência e paridade, e não a identidade, entre o predicado da gambiarra e o Tosco Brasileiro, como seu sujeito. As “pernas espertas do camelô prestes a fugir”, o “acampamento provisório tupi”, a subversão da finalidade de uso, a conotação genérica de “transgressão, fraude ou tunga”, a afinidade com nomadismo, improvisação territorial, instrumentalização criativa e aproveitamento da contingência, ou seja, toda a infinita caracterização histórica ou ontológica da gambiarra jamais a imunizará ou impedirá de ser usada com mau gosto formal, de ao modo pouco criativo ou em plataformas ideológicas. Podemos fazer a arqueologia impecável e rigorosa de um martelo, e disso não se concluirá que ele não pode ser usado para bater na cabeça alheia. Não impedirá que aquele que tem um martelo na mão seja tentado a ver pregos por toda a parte.

Isso está claramente apontado em meu texto, por dois motivos. Primeiro, o Tosco foi apresentado como uma inversão não dialética da estética da Precariedade, portanto é o precário e não a gambiarra que caracteriza conceitualmente o Tosco. Segundo, a gambiarra é apresentada literalmente como um método, ou seja, esta subordina-se e deve ser apreciada ou julgada em seu contexto de uso e sua finalidade estética:

“Faz parte do Tosco Brasileiro praticar um tipo de relativismo absolutista. Como todas as opiniões são igualmente válidas e como todos os pontos de vista são equalizados segundo uma diferença muito simples, do tipo esquerda ou direita, a força de minha enunciação é absoluta enquanto tal.” (Dunker, 2019)

Que é a frase imediatamente anterior a:

“Daí que o método fundamental do Tosco Brasileiro é a gambiarra, termo que originalmente refere-se à extensão irregular de uma linha de iluminação ou uma “ligação fraudulenta”, que é de toda forma precária e feia, improvisada ou feita conforme as circunstâncias, ao estilo arquetípico “jeitinho brasileiro”. (Dunker, 2019)

Ou seja, o Tosco Brasileiro é uma estética que inverte a precariedade, sem conservar sua dignidade existencial. Uma epistemologia baseada no relativismo absolutista. Uma ética da simplificação dos sujeitos a predicados que se invertem mutuamente. O Tosco Brasileiro exemplifica, como caso particular, o que Lagnado chamou de preocupação com a estetização (fácil) do precário. Só depois disso, e portanto, de forma subalterna ao relativismo absolutista, ao uso segregativo e à intenção pragmática que situo o método do Tosco como a gambiarra.

Um método serve a um fim e ele não garante nem prescreve a qualidade de sua realização. Posso usar o método do sfumato para pintar telas medíocres ou obras primas renascentistas. Nos dois casos ao reduzir os contornos produzo um efeito de humanização da imagem, que pode ser aplicada tanto a uma linda Madona quanto a um Belzebu brega. Posso empregar o método da escrita automática dos surrealistas para criar confusão nas redes sociais ou para inventar um novo amor. Posso empregar o método exposto por Poe em “Filosofia da Composição” para produzir um poema como “The Raven” ou um forró lambada do tipo “Chupa que é de Uva” ou “Senta que é de Menta”.

Por isso não posso concordar que o Tosco Brasileiro tenha uma afinidade estrutural ou histórica com circuit bending, hardware hacking, cracked media, sound art/media art, arte povera, ready-made, object trouvé, Merz, dadá, recicling, cyberpunk, pós-punk, ou na arquitetura cubana da necessidade. Em todos estes casos se encontrará a gambiarra, mas não o tosco. O Tosco, para ser realmente tosco requer o sentimento de auto-pretensão (ausente na arte povera), de salvação purificadora (certamente não punk), de reconstrução nacional (jamais dadaísta) e de imposição programática de hegemonia (inadequado para os ramos tecnológicos da gambiarra, sempre atentos ao contexto ou site specific).

Sedlmayer não concorda quanto ao vínculo entre o Tosco Brasileiro e o uso corruptor da gambiarra: “(…) distintamente o que reforça Dunker, a gambiarra não se assemelharia à corrupção recalcada que retorna, com força, no discurso do tosco brasileiro.” Talvez, isso possa ser compreendido pelo fato de que a gambiarra é uma noção negativa: uso não apropriado, desvio de função, impertinência material. Quando uma negação é negada nem sempre o que temos é uma afirmação. Se eu critico o Tosco, e se o tosco se identifica com a gambiarra (que já vimos ser um raciocínio equívoco) eu sempre eu critico a gambiarra, muito menos estou defendendo a retidão ou o bom uso apropriado das coisas. Mas é exatamente esse tipo de inversão não dialética, de oposição simples e polar, que estou a descrever como procedimento Tosco …

Para isso podemos recorrer também ao belo exemplo de Odradek, trazido de Kafka por Sedlmayer. Ela diz que Odradek é um caso positivo de gambiarra. Eu afirmo, sem discordar dela, que Odradek é paradigmático do anti-tosco. Ele representa nossa parte obscura, o exílio universal no que não pode ser reconhecido, o objeto sem especularidade, (ainda que possa ser objeto de um ataque especulativo). Isso que Lacan chamou de objeto a causa de desejo e de objeto a mais-de gozar é justamente o objeto da fantasia recalcada. Fantasia que volta na forma irreconhecível do que não conseguimos admitir em nós mesmos. Fantasia que adquire e condiciona formas estéticas e ideológicas. Volta como perseguição e ataque ao outro. Como justiça feita em nome da injustiça, como desejo de limpeza feito em nome da sujeira, como violência exercida para acabar com a violência. O retorno da segregação e preconceito como forma de punir no outro que não controlamos em nós mesmos, pode ser elevado a condição de programa estético. Por isso mantenho minha tese de que a gambiarra é método fundamental do Tosco Brasileiro. Método a serviço do retorno do que, no Brasil, foi negado, antes de ser elaborado e simbolizado. É o retorno, por exemplo, do real da tortura, que além de ser uma impiedade ética é uma alusão estética á forma torta, ou seja, a um tipo de deformação.

O que o Tosco Brasileiro quer fazer é eliminar o Odradek que existe em cada um de nós, negar este nosso “coiso, troço, lixinho”, tipicamente investido de excesso de sexualidade projetada no outro. Ao tornar invisível as vidas matáveis, as quase-gentes, os que estão atrapalhando o trânsito e o funcionamento da boa ordem, ele quer a boa forma por meio da gambiarra nos direitos humanos. Este é o ponto de enunciação fantasmática do “para que serve?” Para que serve educação ou cultura, artes ou filosofia, crítica ou preservação ambiental?

Por isso quando Sabrina rejeita minha crítica do uso tosco da gambiarra, como se eu estivesse repudiando a criação possível em estado de escassez, somos levados a um falso problema. Como se tivéssemos que aderir ou deixar as práticas “do jeitinho brasileiro”, do uso indevido da iluminação, dos “gatos e outras feituras urbanas”. Com se existisse apenas claro e o escuro. Como se estivéssemos diante do retorno de uma enunciação conhecida historicamente: “Brasil: ame-o ou deixe-o”. Só que agora é “Gambiarra, ame-a ou deixe-a”, seja ela uma gambiarra estética, jurídica ou política. Afinal, há julgamentos feito às pressas, seja eles de gosto, seja eles de direito. Tais julgamentos são rápidos, celerados, porque afinal: “para que serve um julgamento?”, senão para punir os malvados? Tais julgamentos toscos colocam os fins a serviço dos meios, tanto a gambiarra legal quanto a ilegal à serviço do Tosco Brasileiro.

“Tal artista, que hoje personifica o imaginário nacional da Venezuela, vem de chofre contra a tese de Dunker de que o método do tosco se opera pela gambiarra. Talvez o psicanalista ficou “destinado a ver o iluminado, não a luz”, como diz o famoso verso do Goethe. Porque a luz, aquela do gato ou de outras criações do improviso, tem potente luminosidade. E é um instigante modus operandi que faz com que este presente não se quede tão escuro.” (Sedlmayer, 2019)

Não, Sabrina, a arte escassa do imaginário venezuelano não depõe contra a tese de que o método do tosco opera pela gambiarra. Ela só confirma que a gambiarra é método e não programa estético per si. Talvez o psicanalista queria apenas mais luz, Mehr Licht! como diria Goethe, para olhar com maior precisão o chiaroscuro que se apresenta a nossa frente.

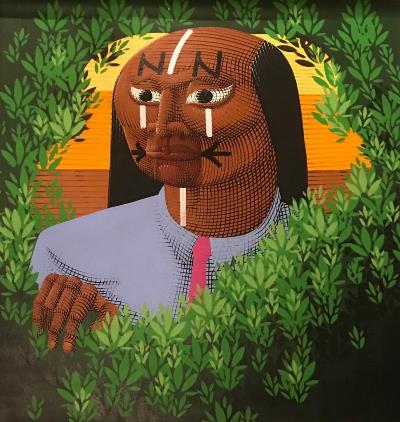

O título do nosso editorial vem emprestado do nome da obra de Jota Mombaça, cujos detalhes publicamos na capa desta edição. O trabalho foi realizado em colaboração com Musa Michelle Mattiuzzi, Cíntia Guedes, Ana Giza, Adrielle Rezende, Juão Nin e Paulet Lindacelva, e forma parte de uma sequência de performances na Casa do Povo em São Paulo, inspirada em conto homônimo de Conceição Evaristo. A ação consistiu dentre outras coisas em manufaturar facas com barbantes, galhos e vidros hoje expostos no SESC 24 de Maio na mostra À Nordeste, comentada nesta edição pela jornalista Jamyle Rkain e criticada pela historiadora e curadora Aracy Amaral.

O título do nosso editorial vem emprestado do nome da obra de Jota Mombaça, cujos detalhes publicamos na capa desta edição. O trabalho foi realizado em colaboração com Musa Michelle Mattiuzzi, Cíntia Guedes, Ana Giza, Adrielle Rezende, Juão Nin e Paulet Lindacelva, e forma parte de uma sequência de performances na Casa do Povo em São Paulo, inspirada em conto homônimo de Conceição Evaristo. A ação consistiu dentre outras coisas em manufaturar facas com barbantes, galhos e vidros hoje expostos no SESC 24 de Maio na mostra À Nordeste, comentada nesta edição pela jornalista Jamyle Rkain e criticada pela historiadora e curadora Aracy Amaral.