Muitas vezes celebrações de efemérides são mera formalidade. Mas no caso da Semana de Arte Moderna essa rememoração é incontornável. Afinal, se continuamos mirando para aquele passado depois de tanto tempo, é porque algo dele sobrevive e nos faz pensar não apenas sobre nossas raízes, mas sobre como elas ajudam a definir nosso futuro. Há nestes festejos em torno dos 100 anos do evento algo de singular, um desejo de entender melhor seu significado. E há também uma espécie de ansiedade, de desejo de reavivar uma fagulha que nos ajude a iluminar o presente, encontrando algum alento que nos auxilie a enfrentar a angústia e a paralisia contemporâneas – buscando com um misto de nostalgia e cansaço entender e defender projetos transformadores, que desafiaram as regras e se propuseram a abandonar os ranços passadistas em busca de novos modelos de pensamento e produção.

A lista de encontros, exposições, lançamentos de livros e revistas que giram em torno do encontro de três dias realizado no Theatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922, que com o tempo foi se transformando no mito fundador da modernidade nacional, é enorme. E só faz crescer. São inúmeros os enfoques adotados e é um alívio que neste centenário haja pouco espaço para olhares congelados e meramente laudatórios. É verdade que tal profusão de estudos e apresentações deixam margem tanto para debates de fôlego como para briguinhas bairristas que há muito estão ultrapassadas, mas que funcionam como iscas de clicadas e likes nesse nosso mundo de belicismos digitais.

O contraste entre o volume de pensamento contido nas mostras, catálogos e antologias e o aspecto raso com que a grande mídia vem tratando a efeméride é gritante, pois o pouco que se viu na imprensa sobre o tema é eivado de erros históricos, chamados usualmente de fake news, que perpetuam equívocos largamente repetidos como a suposta participação de Tarsila do Amaral na Semana (ela estava em Paris e só se aproximou do grupo posteriormente) ou então a conspiratória ideia de que as vaias ouvidas durante as apresentações no Municipal teriam sido claques contratadas pelos próprios artistas para valorizar suas performances, algo que lembra as manipulações cotidianas dos tempos contemporâneos e que foi desmentido com veemência por Oswald de Andrade em Diário Confessional, obra reeditada pela Cia. das Letras junto com outras obras de sua autoria.

Apesar das acusações de excessivo paulistocentrismo e de um certo esforço de apontar para uma série de lacunas e contradições presentes naquele grupo, é cada vez mais consensual entre os pesquisadores a ideia de que a importância da Semana é mais simbólica do que real. Também não é mais novidade o fato de que muitos dos autores participantes só futuramente consolidaram sua modernidade e que é preciso expandir o olhar para além de São Paulo, para fora dos marcos de 1922 e para segmentos sociais ignorados pelos modernistas no período. Isso não tira a importância emblemática da Semana, enquanto momento de condensação de um processo lento e mais abrangente de modernização no país. Talvez haja nessa observação mais atenta e diversa a confirmação de que algo premonitório havia na resposta dada por Manuel Bandeira a um repórter em 1952. Disse o poeta, cujo poema Os Sapos, lido durante a semana, foi alvo de vaias: “Acho perfeitamente dispensável comemorar o trigésimo aniversário da Semana. Que esperem o centenário. Se no ano 2022 ainda se lembrarem disso, então sim”.

Visões que se transformam

O pontapé inicial para as reflexões acerca dos desdobramentos da semana teve início no ano passado, com uma série de encontros patrocinados por um consórcio de instituições culturais paulistas: Pinacoteca do Estado, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo e Instituto Moreira Salles. Iluminar pontos cegos, situar a Semana num contexto menos mítico e mais real, inserindo-a em um processo de formação da cultura nacional mais plural, foram alguns dos objetivos do evento, que se desdobrou em 10 encontros entre março e dezembro, com dezenas de convidados e que podem ser vistos no Youtube dos organizadores. Também foi em 2021 que muitos museus (MAM-SP, MAC-USP e Pinacoteca, entre eles) preferiram realizar suas exposições em torno do modernismo, desvinculando-se da obrigatoriedade de participar do calendário celebratório e optando por uma ótica menos nuclear. O Museu de Arte Moderna destacou-se com a mostra e o catálogo Moderno onde? Moderno quando?, com curadoria de Aracy Amaral e Regina Teixeira de Barros, e que não por acaso adotou como intertítulo a frase: “A Semana de 22 como motivação”, evidenciando a importância da Semana como elemento fundamental, mas não necessariamente a locomotiva do processo de “aggiornamento” da arte brasileira, que se desdobrou de maneiras diversas no tempo e no território.

Aliás, os termos adotados nos títulos das inúmeras publicações já lançadas ou ainda no prelo sobre o tema são muito ilustrativos: Semana de 22: Antes do Começo, depois do fim (Estação Brasil), Modernidade em Branco e Preto e Modernismos 1922-2022 (Cia. das Letras) traduzem de forma bastante sintética algumas das questões fundamentais que constituem a coluna vertebral de como o movimento de São Paulo vem sendo pensado na atualidade.

Afinal, como 2022 vê 1922? E como essa visão foi sendo transformada ao longo do tempo, ajudando-nos a compreender mais sobre o momento histórico e também sobre o momento atual? Como escreve Ana Maria de Moraes Belluzzo em texto publicado no catálogo de Moderno onde? Moderno quando?, trata-se de um projeto coletivo de interpretação nacional, que nos coloca diante de diferentes modernismos. Ela lembra que não podemos esquecer que, para além da Semana de 22, temos outros momentos de grande densidade histórica que ajudaram a compor a nossa modernidade, como por exemplo o Salão Revolucionário de 1931, do qual participaram em intensidade ainda maior grandes nomes da arte nacional (como Cícero Dias, Ismael Nery, Guignard, Goeldi…). Como outros eventos de destaque no campo modernista é possível citar ainda o Congresso Regionalista, realizado em 1926 em Recife, além de uma série de publicações, revistas ou manifestos publicados em diferentes lugares do território brasileiro sem que a Semana fosse sequer mencionada. “O modernismo não pode ser visto como um cânone, mas sim como um momento de riqueza muito grande”, diz ela. “Não sei porque esse pessoal continua querendo saber onde começa. Não começa, pipoca”, ironiza ela. “Quem faz essa pergunta pensa que a história é um processo linear”, explica a pesquisadora, que organiza este ano o programa Modernismo Hoje, uma série de 11 episódios que discutem a emergência e desenvolvimento do modernismo, uma iniciativa da Academia Paulista de Letras.

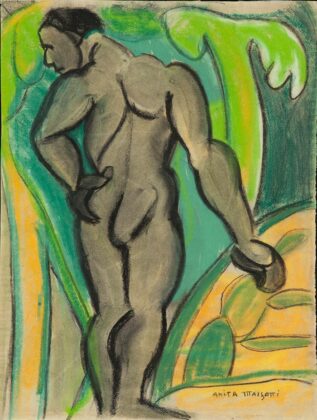

Ninguém sabia direito o que era aquilo em 1922, explica Thiago Gil de Oliveira Virava, autor de Um Boxeur na Arena: Oswald de Andrade e as Artes Visuais no Brasil, a ser lançado esse ano pela Biblioteca Brasiliana e o Sesc, junto com outros trabalhos premiados que tratam da nossa dupla celebração do ano: o centenário da Semana de Arte Moderna e o bicentenário da Independência. Naquele momento, segundo ele, o que diferencia o movimento é que existe um grupo, que começou a se formar em torno da exposição de Anita Malfatti em 1917, cujos participantes se defendem uns aos outros e se preparam para essa ofensiva. Evidentemente havia uma articulação política e não à toa escolheram o ano de 1922 (chegaram a cogitar organizar a Semana em 1921, mas a coincidência com as celebrações do centenário da Independência os fez adiar a execução). O projeto vai se constituindo aos poucos, tendo como base tanto uma articulação com as vanguardas parisienses – com Tarsila e Oswald posteriormente, entre 1923 e 1928, atuando como espécies de embaixadores na capital francesa – e a tentativa de criar uma rede nacional de troca e interlocução. “O que não significa que eles estivessem determinando como seria o modernismo nesses lugares”, alerta.

Um tema que não se esgota

“1922 é um marco do modernismo, se foi construído a posteriori, não importa” destaca Lauro Cavalcanti, diretor da Casa Roberto Marinho e curador da mostra Fluxos do Moderno, em cartaz no instituto carioca até junho. Reunindo obras de nomes incontornáveis da Semana e artistas menos conhecidos na atualidade, como Roberto Rodrigues, irmão de Nelson Rodrigues que foi assassinado aos 23 anos por uma jornalista – que se indignou com a publicação de uma charge aludindo uma suposta traição dela -, a mostra tem momentos de grande atualidade e defesa dos ideais modernistas. “Mais do que nunca no Brasil é necessário comemorar a modernidade. Estamos num período de trevas e essa resistência, esse momento de força de possibilidades, de abertura é fundamental”, conclui.

“Este é um tema que não se esgota”, afirma Gênese Andrade, organizadora da antologia Modernismos 1922-2022 e que define a Semana como a primeira performance de grande repercussão no país. “Como as performances costumam ser, foi muito pouco vista. Fala-se sobre uma cena sobre a qual há apenas uma memória turva, uma fama sem lastro muitas vezes”, afirma. Talvez seja por esses contornos tão fluidos que ela se preste tão bem ao papel de síntese de um processo díspar, espalhado, prolongado e desigual como foi a penetração do pensamento e da linguagem moderna no Brasil.

Um outro aspecto interessante desse centenário e que possivelmente venha a render frutos no futuro é o esforço de colocar em diálogo pensadores de diferentes formações, áreas de conhecimento, regiões do país e até mesmo de diferentes gerações. Memórias, reflexões, questionamentos compõem um panorama diverso, às vezes até mesmo contraditório, mas complementar, como é possível descobrir nas páginas da antologia. Ali estão reunidos desde estudos que ajudam a compreender a simbiose entre o projeto da Semana e um projeto maior de elevação de São Paulo à liderança política e econômica nacional. Felipe Chaimovich faz, por exemplo, uma interessante análise sobre as articulações da família Prado com as formas de ver e patrocinar as artes brasileiras. E Luiz Ruffato ilumina a experiência fundamental das revistas literárias que brotaram por toda a parte no Brasil na primeira metade do século 20. Também sobressaem-se em muitos desses textos críticas e reflexões sobre o caráter elitista e excludente do movimento (em termos raciais e de gênero, sobretudo na literatura), mas predomina o esforço coletivo de tentar entender como as interpretações em torno do movimento paulista foram tornando-se diferentes e mais complexas ao longo do tempo.

Dilui-se, portanto, a associação entre a Semana e a ideia de vanguarda. Para usar um outro termo militar, que não o de pelotão de frente (afinal, a modernidade foi importada da França, com anos de atraso, e adaptou-se de diferentes maneiras pelo país afora), pode-se adotar a metáfora do canhão, como instrumento que lança um projétil muito à frente, como uma arma de efeito prolongado.

Modernismos alternativos e cultura popular

Há, sobretudo em São Paulo, opções de todas as ordens para quem quiser mergulhar nesse universo. A exposição Era uma vez o Moderno, em cartaz no Centro Cultural Fiesp e organizada em parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), vem sendo apontada como a maior mostra sobre o modernismo brasileiro já realizada, com mais de 300 obras e documentos que normalmente ficam preservados do público nas reservas técnicas da instituição da USP, que tem entre suas preciosidades os arquivos e a coleção de Mário de Andrade, material fartamente revisitado em publicações, estudos e teses.

Também com dimensões estonteantes há a exposição Raio-que-o-parta, que faz parte das celebrações do Sesc-SP em torno da Semana e que reúne um conjunto expressivo de mais de 600 trabalhos, realizados por 200 artistas de diferentes regiões, gerações e linguagens. A mostra dá espaço importante para formas de expressão mais populares como os impressos, a fotografia e a arte popular, usualmente menos valorizados pela elite letrada, mas que têm um papel fundamental na disseminação do moderno no país.

A força da cultura popular e o apagamento da questão racial também constituem elementos importantes do livro Modernidade em Preto e Branco, de autoria do pesquisador Rafael Cardoso. “Os nomes do nosso cânone derivam quase exclusivamente das esferas elitistas de literatura, arquitetura, arte e música eruditas, enquanto os modernismos alternativos que brotaram da cultura popular e de massa são esquecidos ou ignorados”, escreve o autor que analisa, dentre outros, os casos de Arthur Thimoteo da Costa e Lima Barreto, pintor e escultor negros, ambos mortos em 1922, cujo modernismo “alternativo” foi longamente ignorado. Mas como diz o próprio Cardoso, “o passado sempre dá um jeito de voltar a assombrar o presente”.

A questão racial, que nos últimos anos têm rendido algumas das mais inovadoras reinterpretações da história do país, também esteve presente de forma marcante no ciclo de eventos organizado pelo próprio Theatro Municipal, palco das ações de 100 anos atrás. Numa fala marcada por denúncia e reflexão, o poeta e pesquisador Allan da Rosa desconstruiu mitos e não apenas demarcou claramente o caráter elitista do evento, como descreveu o que ocorria na cidade de São Paulo enquanto a elite se digladiava nos palcos do teatro. Avesso à celebração do popular como explosão de alegria carnavalesca, Allan falou sobre urbanidade, exclusão, opacidade e esquecimentos. Segundo ele, apenas lembrar que a Semana foi feita sob o patrocínio da aristocracia cafeeira, aliada ao capital financeiro e ao capital comercial, é chover no molhado. É importante olhar para a cultura urbana, ignorada, presente nos cantos de trabalho, na cozinha, no cotidiano. É importante pensar naquelas pessoas que nem souberam da Semana, pois esta trazia “um olhar muito branco, tetricamente branco, apesar de louvar encontros carnavalizados”, conclui, lembrando que naquele início de século o projeto vigente desde o final do século 19 era o branqueamento da nação. E ele alerta: “Quando a gente troca um recalque imperial solene por outro recalque, não é um desrecalque”.

Mulheres modernistas

Nem só de Mários e Oswalds, Anitas e Tarsilas se faz o modernismo. Evidentemente, os Andrade, como muitos chamam os dois escritores maiores do modernismo e que fizeram sua aparição de primeira ordem com a Semana de 22, são incontornáveis. Afinal, desenvolveram ao longo de décadas alguns dos mais sólidos projetos de cultura para o país, bastando citar o Manifesto Antropofágico, formulado por Oswald em 1928, e todo o projeto de levantamento e preservação do patrimônio nacional capitaneado pelo autor de Macunaíma. Mário, aliás, é um dos poucos a ser lembrado nessas celebrações com uma exposição individual, em cartaz no Museu Afro Brasil.

No caso das duas pintoras, é interessante notar como elas foram ao mesmo tempo eleitas a um papel de destaque na arte brasileira a partir da proximidade com os ideários da Semana, mas ao mesmo tempo pagaram um preço por isso. Como demonstra Ana Paula Simioni em Mulheres Modernistas, seu envolvimento com o grupo acabou fazendo com que o olhar sobre suas produções se restringisse ao período inicial, com o resto de sua obra sendo por muito tempo vista como decadente ou inferior. Elas também acabam sendo enquadradas em modelos estreitos, Anita sendo eternamente enquadrada no papel de “mártir”, vítima dos ataques de Monteiro Lobato na crítica à sua exposição de 1917, e Tarsila no papel de “musa”, da mulher bela e sedutora.

Segundo Simioni, um dos efeitos positivos de celebrações como essa em torno da Semana seria uma recuperação do modernismo como tema de pesquisa, com destaque para estudos que buscam resgatar artistas ou fases menos estudadas, sobretudo entre artistas mulheres que foram longo tempo relegadas a um papel secundário ou inexistente na história da arte. Uma dessas figuras que segundo ela mereceria ser melhor conhecida é Nair de Teffé, primeira caricaturista do Brasil e possivelmente do mundo e que se casou com ninguém menos que o presidente Hermes da Fonseca. Dentre os vários méritos de Nair está o de ter levado O corta-jaca, composição popular de Chiquinha Gonzaga, para dentro do Palácio do Catete em 1914.

“Nos digladiamos pelo passado porque vivemos um presente de destruição”, diz Ana Paula, em sintonia com a ideia defendida por Lauro Cavalcanti de que mais do que nunca é necessário comemorar a modernidade, como forma de se contrapor a destruição de seu legado – basta ver o desmonte das estruturas culturais que vem sendo estrategicamente orquestrada pelo atual governo, como por exemplo desmantelamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), um dos mais importantes legados de Mário de Andrade e de sua geração – sem cair na armadilha de usar questões vitais da contemporaneidade para, anacronicamente, fazer cobranças aos agentes de antigamente. Afinal, é preciso ter consciência de que, como diz Thiago Virava, temos uma “modernidade incompleta, falha e cheia de buracos”.

Detalhes

A Olho Nu, maior retrospectiva realizada pelo prestigiado artista brasileiro Vik Muniz chega ao Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia). Com mais de 200 obras distribuídas em 37 séries, A

Detalhes

A Olho Nu, maior retrospectiva realizada pelo prestigiado artista brasileiro Vik Muniz chega ao Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia).

Com mais de 200 obras distribuídas em 37 séries, A Olho Nu reúne trabalhos fundamentais de diferentes fases da trajetória de Vik Muniz, reconhecido internacionalmente por sua capacidade de transformar materiais cotidianos em imagens de forte impacto visual e simbólico. Chocolate, açúcar, poeira, lixo, fragmentos de revista e arame são alguns dos elementos que integram seu vocabulário artístico e aproximam sua produção tanto da arte pop quanto da vida cotidiana. O público poderá acompanhar desde seus primeiros experimentos escultóricos até obras que marcam a consolidação da fotografia como eixo central de sua criação.

Entre os destaques, a exposição traz quatro peças inéditas ao MAC_Bahia, que não integraram a etapa de Recife: Queijo (Cheese), Patins (Skates), Ninho de Ouro (Golden Nest) e Suvenir nº 18. A mostra apresenta também obras nunca exibidas no Brasil, como Oklahoma, Menino 2 e Neurônios 2, vistas anteriormente apenas nos Estados Unidos.

A retrospectiva ocupa o MAC_Bahia e se expande para outros dois espaços da cidade: o ateliê do artista, no Santo Antônio Além do Carmo, que receberá encontros e visitas especiais, e a Galeria Lugar Comum, na Feira de São Joaquim, onde será exibida uma instalação inédita inspirada na obra Nail Fetish. Esta é a primeira vez que Vik Muniz apresenta um trabalho no local, reforçando o diálogo entre sua produção e territórios populares de Salvador.

Exposição A Olho Nu, de Vik Muniz, no Museu de Arte Contemporânea. Foto: Vik Muniz

Apontada como fundamental para compreender a transição do artista do objeto para a fotografia, a série Relicário (1989–2025) recebe o visitante logo na entrada do MAC_Bahia. Não exibida desde 2014, ela apresenta esculturas tridimensionais que ajudam a entender a virada conceitual de Muniz, quando o artista percebeu que podia construir cenas pensadas exclusivamente para serem fotografadas, movimento que redefiniu sua carreira internacional.

Para o curador Daniel Rangel, também diretor do MAC_Bahia, a chegada de A Olho Nu tem significado especial. “Essa é a primeira grande retrospectiva dedicada ao trabalho de Vik Muniz, com um recorte pensado para criar um diálogo entre suas obras e a cultura da região”, afirma.

A chegada da retrospectiva a Salvador também fortalece a parceria entre o IPAC e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), responsável pela realização da mostra e em processo avançado de implantação de sua unidade no Palácio da Aclamação, prédio histórico sob gestão do Instituto. Antes mesmo de abrir suas portas oficialmente na Bahia, o CCBB Salvador já vem promovendo ações culturais na capital, entre elas a apresentação da maior exposição dedicada ao artista.

Para receber A Olho nu, o IPAC e o MAC_Bahia mobilizam uma estrutura completa que inclui serviços de manutenção, segurança, limpeza, iluminação museológica e logística operacional, além da atuação da equipe de mediação e das ações educativas voltadas para escolas, universidades, grupos culturais e visitantes em geral. A expectativa é de que o museu receba cerca de 400 pessoas por dia durante o período da mostra, consolidando o MAC_Bahia como um dos principais equipamentos de circulação de arte contemporânea no Nordeste. Não por acaso, o Museu está indicado entre as melhores instituições de 2025 pela Revista Continente.

Com acesso gratuito e programação educativa contínua, A Olho Nu deve movimentar intensamente a agenda cultural de Salvador nos próximos meses. A exposição oferece ao público a oportunidade de mergulhar na obra de um dos artistas brasileiros mais celebrados da atualidade e de experimentar diferentes etapas de seu processo criativo, reafirmando o MAC_Bahia como referência na promoção de grandes mostras nacionais e internacionais.

Serviço

Exposição | A Olho Nu

De 13 de dezembro a 29 de março

Terça a domingo, das 10h às 20h

Período

Local

MAC Bahia

Rua da Graça, 284, Graça – Salvador, BA

Detalhes

“O desencaixar das coisas” é a exposição inaugural da Pórtico e apresenta trabalhos de 16 artistas. Com uma seleção que inclui nomes emergentes e consagrados de distintas gerações e geografias,

Detalhes

“O desencaixar das coisas” é a exposição inaugural da Pórtico e apresenta trabalhos de 16 artistas. Com uma seleção que inclui nomes emergentes e consagrados de distintas gerações e geografias, a mostra serve como um prelúdio para a série de exposições e a programação da galeria no ciclo de 2026, refletindo a amplitude de perspectivas que orientam o projeto.

São eles: Angela Bassan (São Paulo, 1952), Caio Borges (São Paulo, 1974), Edson Chagas (Luanda, 1977), Gege Mbakudi (Luanda, 1999), Giovanna Mitrani (São Paulo, 1997), Hugo Barata (Lisboa, 1978), Inês Moura (Cascais, 1982), José Maçãs de Carvalho (Anadia, 1960), Laerte Ramos (São Paulo, 1978), Lilian Walker (Americana, 1994), Lucimélia Romão (Jacareí, 1988), Manoel Canada (São Paulo, 1966), Neno del Castillo (Rio de Janeiro, 1956 ), Omar Khouri (Pirajuí, 1948), Peter de Brito (Gastão Vidigal, 1967) e Ricardo Coelho (São Paulo, 1974).

A exposição – além de acreditar na força de objetos como as fotografias de artistas como Lucimélia Romão e o artista angolano vencedor do leão de ouro na Bienal de Veneza em 2013, Edson Chagas, e do vídeo do artista português José Maçãs de Carvalho, que acaba de chegar da Bienal Internacional de Arte de Macau 2025 – também esbanja ocaráter interdisciplinar da galeria, no momento que esta representa nomes, que também poderão desempenhar outras pesquisas durante o ciclo que será apresentado em 2026.

Como exemplo, nomes como o de Omar Khouri, poeta intersemiótico cultuado desde os anos 70, e Inês Moura, participante da mostra Atlânticos que esteve este ano no Museu da Língua Portuguesa, são artistas que deverão atuar em investigações curatoriais e educativas em 2026 junto a direção artística de Adolfo Caboclo. O expertese de nomes como do pintor Manoel Canada – artista, restaurador e historiador da arteque desenvolve pinturas sobre a cidade e o território, reunindo a historiografia de construções e o da escultora Angela Bassan – que trabalhou por duas décadas como artista-educadora no Museu Brasileiro da Escultura e na Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), ministrando cursos de Escultura, além de atuar no design de objetos- influenciam nas propostas que serão apresentadas pela Pórtico em 2026.

Serviço

Exposição | O desencaixar das coisas

De 16 de dezembro a 14 de fevereiro

Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 10h às 19h, aos sábados, das 10h às 17h

Período

Local

Pórtico

Travessa Dona Paula, 116 – Higienópolis, São Paulo - SP

Detalhes

Primeira exposição individual de Daniel Barreto na Bahia. Nascido no Rio de Janeiro, o artista apresenta pela primeira vez seu trabalho ao público soteropolitano. O título da mostra, inspirado em uma

Detalhes

Primeira exposição individual de Daniel Barreto na Bahia. Nascido no Rio de Janeiro, o artista apresenta pela primeira vez seu trabalho ao público soteropolitano.

O título da mostra, inspirado em uma frase do romance Capitães de Areia, de Jorge Amado, orienta uma leitura sensível sobre corpo, território e memória, sob curadoria de Victor Gorgulho.

A exposição ocupa o espaço projetado por Lina Bo Bardi como anexo ao Teatro Gregório de Mattos, em diálogo direto com a paisagem urbana da Praça Castro Alves e a Baía de Todos-os-Santos.

Serviço

Exposição | Pinóia

De 13 de janeiro a 28 de fevereiro

Quarta a Domingo, das 14h às 21h

Período

Local

Teatro Gregório Mattos - Galeria da Cidade

Praça Castro Alves, s/n, Centro, Salvador - BA

Detalhes

Com curadoria de Osmar Paulino, Marlon Amaro expõe Mirongar, mostra reúne obras centrais de sua trajetória, reconhecido por abordar de forma contundente temas como o racismo estrutural, o apagamento da

Detalhes

Com curadoria de Osmar Paulino, Marlon Amaro expõe Mirongar, mostra reúne obras centrais de sua trajetória, reconhecido por abordar de forma contundente temas como o racismo estrutural, o apagamento da população negra e as dinâmicas históricas de violência e subserviência impostas a corpos negros.

Serviço

Exposição | Mirongar

De 13 de janeiro a 21 de março

Quarta a Domingo, das 14h às 21h

Período

Local

Casa do Benin

Rua Padre Agostinho Gomes, 17 - Pelourinho, Salvador - BA

Detalhes

O Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH) apresenta Festa no Céu – Mirĩ’kʉã ʉmʉhsé’pʉ Bahsa’rã, instalação inédita da artista, curadora e ativista indígena Daiara Tukano. A obra

Detalhes

O Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH) apresenta Festa no Céu – Mirĩ’kʉã ʉmʉhsé’pʉ Bahsa’rã, instalação inédita da artista, curadora e ativista indígena Daiara Tukano. A obra ocupa o pátio do centro cultural com um arco composto por mais de 100 pássaros, em sua maioria araras, criado como homenagem à sabedoria ancestral, à preservação da floresta e ao papel das aves como intermediárias entre dimensões espirituais.

O trabalho se estrutura como um grande móbile, no qual os pássaros aparecem em quatro posições distintas, sugerindo movimento contínuo. Feitas em material translúcido e ornamentadas com desenhos de hori em diversos tons, as peças projetam cores no espaço tanto sob a luz do sol quanto à noite, quando recebem iluminação especial. Mais que um conjunto escultórico, a instalação se propõe a funcionar como um portal para a cosmovisão indígena.

Nas narrativas de criação do povo Yepá Mahsã Tukano, antes da multiplicação da humanidade, as Amõ Numiã, as primeiras mulheres, deram à luz os pássaros, que surgiram cantando, voando e espalhando cores pelo mundo. Encantados com esse nascimento, homens e animais passaram a cantar na floresta, cada um em sua própria língua, e a ter mirações, visões coloridas que originaram suas pinturas e desenhos. Assim surgiu a diversidade de povos e percepções que tornou possível a expansão humana. Desde então, os pássaros fazem a festa no céu, levando mensagens e sonhos em seus cantos e revoadas.

“A ‘Festa no Céu’ é um grande móbile de pássaros de acrílico, araras e outros passarinhos voando com as suas asas abertas, desenhadas com Hori, que são os nossos grafismos do povo Ye’pá Mahsã. É uma obra que conta a história da criação dos pássaros, do surgimento das cores, dos desenhos, da arte, das línguas, da beleza, da memória e dos sonhos. São grafismos que nós usamos nas nossas panelas, nas nossas cestarias e nas nossas pinturas corporais, e que fazem parte da nossa cultura. Os pássaros são transparentes e têm reflexos iridescentes, de arco-íris, projetando as suas sombras iluminadas no chão. Eles são transparentes, assim como são transparentes nossos sonhos, nossos pensamentos e nossos sentimentos”, explica Daiara Tukano.

Ao trazer esse símbolo amazônico para um espaço central da cidade como o CCBB BH, a artista reforça a urgência de cuidar da floresta, compreendida por muitos povos como um organismo vivo cujo desequilíbrio manifesta crises espirituais profundas.

Com direção artística e curadoria de Juliana Flores e arquitetura de Camila Schmidt, a instalação integra a ação de final de ano do CCBB BH, fortalecendo a relação do museu com o público que circula diariamente pelo Circuito Liberdade.

Para a gerente geral do centro cultural, Gislane Tanaka, “Festa no Céu nasce em diálogo com a tradicional iluminação de final de ano da Praça da Liberdade, e revela a diversidade de visões que os povos originários guardam como sabedoria, abrindo espaço para um encontro sensível com suas cosmovisões. Nesta travessia entre luz, arte e ancestralidade, o CCBB BH reafirma seu compromisso de aproximar cada vez mais as pessoas da cultura”.

Serviço

Exposição | Festa no Céu – Mirĩ’kʉã ʉmʉhsé’pʉ Bahsa’rã

De 28 de novembro a 28 de fevereiro

Quarta a segunda, das 10h às 22h

Período

Local

Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH)

Praça da Liberdade, 450 - Funcionários, Belo Horizonte - MG

Detalhes

Cheiro de terra molhada, canto de pássaros, sons da mata e imagens da floresta amazônica e de seus habitantes chegam ao Rio de Janeiro para proporcionar um passeio pela maior

Detalhes

Cheiro de terra molhada, canto de pássaros, sons da mata e imagens da floresta amazônica e de seus habitantes chegam ao Rio de Janeiro para proporcionar um passeio pela maior floresta tropical do mundo, na exposição “Presenças na Amazônia: um diário visual de Bob Wolfenson“, no lounge do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A mostra fotográfica e multissensorial propõe uma vivência sensível da floresta a partir do olhar artístico do fotógrafo Bob Wolfenson, que completa 55 anos de carreira. Realizada pela Vale, a exposição fica aberta ao público de 15 de janeiro a 10 de fevereiro.

A mostra apresenta as impressões da floresta registradas pelo fotógrafo durante as filmagens da websérie “Amazônia: Juntos Fazemos a Diferença”, conduzida por ele e pela cantora Gaby Amarantos, em 2024. A produção audiovisual, realizada pela Vale, se transformou em uma campanha que apresenta a cultura, a economia, os biomas e o povo da floresta amazônica e se encerra com a estreia da exposição do diário visual de Bob Wolfenson.

“Há quatro décadas a Vale está presente na Amazônia, como um dos principais agentes de desenvolvimento sustentável e de preservação, valorização e difusão da cultura amazônida. Realizamos uma série de iniciativas que fomentam a bioeconomia, protegem a floresta em pé e contribuem com pesquisa e produção de conhecimento em áreas como biodiversidade, genômica e mudanças climáticas. Nesse sentido, a realização dessa exposição no Museu do Amanhã ganha especial propósito, ao propor novas formas de ver e conhecer a região em toda a sua diversidade, provocar reflexões e novas formas de atuarmos, juntos, pelo presente e pelo futuro”, afirma Grazielle Parenti, Vice-Presidente Executiva de Sustentabilidade da Vale.

Organizadas em três eixos – A Floresta, Presenças e Luz Mágica – as fotos revelam a Amazônia por dentro, suas histórias e suas comunidades, em uma narrativa na qual a floresta e as pessoas se misturam e convivem em harmonia.

“Fotografar a Amazônia foi uma experiência profunda e transformadora. Estar diante de uma natureza tão poderosa e, ao mesmo tempo, encontrar pessoas que trabalham para que ela permaneça em pé trouxe um novo sentido ao meu olhar. Levar essas imagens para o Museu do Amanhã, com o patrocínio da Vale, é muito significativo: é uma forma de ampliar esse diálogo e mostrar que preservar a floresta é também preservar histórias, culturas e futuros”, comenta Bob Wolfenson.

“O Museu do Amanhã aposta na força da arte em comunicar o que a ciência hoje demonstra e, com isso, facilitar a reconexão do humano com o oceano”, afirma Fabio Scarano, curador do Museu do Amanhã.

Os espaços são marcados por materiais rústicos e naturais e por uma iluminação que muda ao longo do percurso, remetendo ao ciclo do dia. A experiência ganha profundidade com a presença de elementos sensoriais que transportam os convidados para dentro da Amazônia, como um leve aroma de terra fresca depois da chuva. Também o visitante poderá ouvir sons originais da floresta, fruto de estudo do Instituto Tecnológico Vale (ITV), que reuniu mais de 16 mil minutos da vida na Floresta de Carajás e revelou curiosidades sobre a biodiversidade amazônica por meio do som que ela emite. Além disso, uma área de pausa e contemplação traz frases, trechos de falas e anotações de viagem de Bob Wolfenson, criando uma instalação poética que traduz o processo criativo do artista. A produção é da Tantas Projetos Culturais e TM1 Brand Experience, com curadoria de Cecilia Bedê.

A exposição contará com uma programação educativa e gratuita que conecta as fotografias às memórias, aromas, sons e símbolos da Amazônia. Além da caminhada fotográfica com Bob Wolfenson na Praça Mauá, haverá atividades para todos os públicos, trazendo o DNA amazônico em oficinas de carimbos, aula de dança de carimbó, pintura de brinquedos de miriti e experiências sensoriais como o tradicional banho de cheiro. A programação completa está disponível no site do Museu do Amanhã.

Com atenção especial à acessibilidade e à inclusão, a exposição conta com recursos como obras táteis, dispositivos sonoros e olfativos, mediações, audiodescrição, interpretação em Libras e atividades adaptadas.

Serviço

Exposição | Presenças na Amazônia: um diário visual de Bob Wolfenson

De 15 de janeiro a 10 de fevereiro

Todos os dias, exceto quarta-feira, das 10h às 18h (última entrada às 17h)

Período

Local

Museu do Amanhã

Praça Mauá, 1 - Centro, Rio de Janeiro - RJ

Detalhes

O MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, inaugura a última exposição do edital Nova Fotografia 2025 com a série “Bororé“, do

Detalhes

O MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, inaugura a última exposição do edital Nova Fotografia 2025 com a série “Bororé“, do fotógrafo Kaio Quinto. O projeto anual do Museu seleciona, através de convocatória aberta ao público, seis novos fotógrafos para uma exposição individual no Museu. A seleção fica a cargo do Núcleo de Programação, com supervisão e coordenação da curadoria geral do MIS. São selecionadas séries fotográficas inéditas, de profissionais que se destacam por sua originalidade técnica e estética. Após o período em exposição, as séries escolhidas passam a integrar o acervo do MIS.

O trabalho de Kaio Quinta retrata a ilha do Bororé, localizada no extremo sul de São Paulo e que concentra muita riqueza e história para a cidade. Pouco conhecida pela maioria da população paulistana, este bairro acaba sendo um contraponto diante da agitada metrópole. Hoje a ilha oferece infraestrutura para lazer, esporte e cultura. O nome Bororé vem da língua tupi, que significa “mato fechado” ou ‘floresta densa”. O local era habitado pela tribo Guarulhos e Guaianás.

Serviço

Exposição | Bororé

De 16 de dezembro a 01 de fevereiro

Terças a sextas, das 10h às 19h, sábados, das 10h às 20h, domingos e feriados, das 10h às 18h

Período

Local

Museu da Imagem e do Som - MIS

Av. Europa, 158, Jd. Europa São Paulo - SP

Detalhes

A Galeria Zipper, em São Paulo, recebe a 17ª edição do Salão dos Artistas Sem Galeria, promovido pelo portal Mapa das Artes. A exposição com obras de onze artistas, dez

Detalhes

A Galeria Zipper, em São Paulo, recebe a 17ª edição do Salão dos Artistas Sem Galeria, promovido pelo portal Mapa das Artes. A exposição com obras de onze artistas, dez que foram selecionados e ainda o contemplado com o Prêmio Estímulo Fora do Eixo. Este ano foram 371 inscrições, o que representa um aumento de 22% no número inscrições recebidas para a mostra de 2025.

Nesta edição, foram selecionados Bernardo Liu (RJ), Dani Shirozono (MG/SP), Demir (DF), Isabela Vatavuk (SP), Mariana Riera (RS), Paulo Valeriano (DF), Rafael Santacosta (SP), Romildo Rocha (MA), Shay Marias (RJ/SP) e Timóteo Lopes (BA).

O Salão concedeu, ainda este ano, o Prêmio Estímulo Fora do Eixo, no valor de R$ 1.000,00, direcionado a um artista não selecionado e residente fora do eixo Rio-São Paulo. O premiado foi Pedro Kubitschek (MG). O júri de seleção foi formado pelo produtor e curador independente Alef Bazilio; pelo artista, curador e professor universitário Diogo Santos Bessa e pelo jornalista, crítico e curador independente Mario Gioia. Ao final da exposição, três entre os artistas selecionados serão premiados com valores de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil.

O Salão dos Artistas Sem Galeria tem como objetivo movimentar e estimular o circuito de arte logo no início do ano. Há 17 anos o evento avalia, exibe, documenta e divulga a produção de artistas plásticos que não tenham contratos verbais ou formais (representação) com qualquer galeria de arte na cidade de São Paulo. O Salão abre o calendário de artes em São Paulo e é uma porta de entrada para esses artistas no concorrido circuito comercial das artes no país.

O Salão dos Artistas Sem Galeria tem concepção e organização de Celso Fioravante, assistência de Lucas Malkut e projeto gráfico de Cláudia Gil (Estúdio Ponto).

Artistas selecionados na 17ª edição (por ordem de inscrição)

Timóteo Lopes – BA: @timoteolopes_

Mariana Riera – RS: @marianariera82

Romildo Rocha – MA: @rocha.abencoado

Isabela Vatavuk – SP: @isabelavatavuk

Rafael Santacosta – SP: @santacosta.art

Paulo Valeriano – DF: @paulovalerianopaulovaleriano

Shay Marias – RJ/SP: @shaymarias

Dani Shirozono – MG/SP: @danishirozono

Demir – DF: @demirartesplastica

Bernardo Liu – RJ: @bernardoliu

Pedro Kubitschek – MG (Prêmio Estímulo Fora do Eixo): @pedrodinizkubitschek

Serviço

Exposição coletiva | 17º Salão dos Artistas sem Galeria

De 17 de janeiro a 28 de fevereiro

Segunda a sexta, das 10h às 19h, sábados, das 11h ás 17h

Período

Local

Zipper Galeria

R. Estados Unidos, 1494 Jardim America 01427-001 São Paulo - SP

Detalhes

Em sua prática, a artista franco-brasileira Julia Kater investiga a relação entre a paisagem, a cor e a superfície. Ela transita pela fotografia e pela colagem, concentrando-se na construção da

Detalhes

Em sua prática, a artista franco-brasileira Julia Kater investiga a relação entre a paisagem, a cor e a superfície. Ela transita pela fotografia e pela colagem, concentrando-se na construção da imagem por meio do recorte e da justaposição. Na fotografia, Kater parte do entendimento de que toda imagem é, por definição, um fragmento – um enquadramento que recorta e isola uma parte da cena. Em sua obra, a imagem não é apenas um registro de um instante, mas sim, resultado de um deslocamento – algo que se desfaz e se recompõe do mesmo gesto. As imagens, muitas vezes próximas, não buscam documentar, mas construir um novo campo de sentido. Nas colagens, o gesto do recorte ganha corpo. Fragmentos de fotografias são manualmente cortados, sobrepostos e organizados em camadas que criam passagens visuais marcadas por transições sutis de cor. Esses acúmulos evocam variações de luz, atmosferas e a própria passagem do tempo através de gradações cromáticas.

Na individual Duplo, Julia Kater apresenta trabalhos recentes, desenvolvidos a partir da pesquisa realizada durante sua residência artística em Paris. “Minha pesquisa se concentra na paisagem e na forma como a cor participa da construção da imagem – ora como elemento acrescentado à fotografia, ora como algo que emerge da própria superfície. Nas colagens, a paisagem é construída por recortes, justaposições e gradações de cor. Já nos trabalhos em tecido, a cor atua a partir da própria superfície, por meio do tingimento manual, atravessando a fotografia impressa. Esses procedimentos aprofundam a minha investigação sobre a relação entre a paisagem, a cor e a superfície”, explica a artista.

Em destaque, duas obras que serão exibidas na mostra: uma em tecido que faz parte da nova série e um díptico inédito. Corpo de Pedra (Centauro), 2025, impressão digital pigmentária sobre seda tingida à mão com tintas a base de plantas e, Sem Título, 2025, colagem com impressão em pigmento mineral sobre papel matt Hahnemüle 210g, díptico com dimensão de 167 x 144 cm cada.

A artista comenta: “dou continuidade às colagens feitas a partir do recorte de fotografia impressa em papel algodão e passo a trabalhar com a seda também como suporte. O processo envolve o tingimento manual do tecido com plantas naturais, como o índigo, seguido da impressão da imagem fotográfica. Esse procedimento me interessa por sua proximidade com o processo fotográfico analógico, sobretudo a noção de banho, de tempo de imersão e de fixação da cor na superfície”. Todas as obras foram produzidas especialmente para a exposição, que fica em cartaz até 07 de março de 2026.

Serviço

Exposição | Julia Kater: Duplo

De 22 de janeiro a 07 de março

Segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 15h

Período

Local

Simões de Assis

Al. Lorena, 2050 A, Jardins - São Paulo - SP

Detalhes

A Galatea tem o prazer de apresentar Guilherme Gallé: entre a pintura e a pintura, primeira individual do artista paulistano Guilherme Gallé (1994, São Paulo), na unidade da galeria na

Detalhes

A Galatea tem o prazer de apresentar Guilherme Gallé: entre a pintura e a pintura, primeira individual do artista paulistano Guilherme Gallé (1994, São Paulo), na unidade da galeria na rua Padre João Manuel. A mostra reúne mais de 20 pinturas inéditas, realizadas em 2025, e conta com texto crítico do curador e crítico de arte Tadeu Chiarelli e com texto de apresentação do crítico de arte Rodrigo Naves.

A exposição apresenta um conjunto no qual Gallé revela um processo contínuo de depuração: um quadro aciona o seguinte, num movimento em que cor, forma e espaço se reorganizam respondendo uns aos outros. Situadas no limiar entre abstração e sugestão figurativa, suas composições, sempre sem título, convidam à lenta contemplação, dando espaço para que o olhar oscile entre a atenção ao detalhe e ao conjunto.

Partindo sempre de um “lugar” ou pretexto de realidade, como paisagens ou naturezas-mortas, mas sem recorrer ao ponto de fuga renascentista, Gallé mantém a superfície pictórica deliberadamente plana. As cores tonais, construídas em camadas, estruturam o plano com uma matéria espessa, marcado por incisões, apagamentos e pentimentos, que dão indícios do processo da pintura ao mesmo tempo que o impulsionam.

Entre as exposições das quais Guilherme participou ao longo de sua trajetória, destacam-se: Joaquín Torres García – 150 anos, (Coletiva, Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB, São Paulo / Brasília / Belo Horizonte, 2025–2026); Ponto de mutação (Coletiva, Almeida & Dale, São Paulo, 2025); O silêncio da tradição: pinturas contemporâneas (Coletiva, Centro Cultural Maria Antonia, São Paulo, 2025); Para falar de amor (Coletiva, Noviciado Nossa Senhora das Graças Irmãs Salesianas, São Paulo, 2024); 18º Território da Arte de Araraquara (2021); Arte invisível (Coletiva, Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo, 2019); e Luiz Sacilotto, o gesto da razão (Coletiva, Centro Cultural do Alumínio, São Paulo, 2018).

Serviço

Exposição | Guilherme Gallé: entre a pintura e a pintura

De 22 de janeiro a 07 de março

Segunda a quinta, das 10 às 19h, sexta, das 10 às 18h, Sábado, das 11h às 17h

Período

Local

Galatea Padre João Manuel

R. Padre João Manuel, 808, Jardins – São Paulo - SP

Detalhes

A artista Luiza Sigulem inaugura sua segunda exposição individual, Manual para percorrer a menor distância de um ponto a outro, com abertura marcada para o dia 24 de janeiro de 2026, no Ateliê397, em

Detalhes

A artista Luiza Sigulem inaugura sua segunda exposição individual, Manual para percorrer a menor distância de um ponto a outro, com abertura marcada para o dia 24 de janeiro de 2026, no Ateliê397, em São Paulo. Reunindo um conjunto inédito de trabalhos, a mostra, com curadoria de Juliana Caffé, tensiona a relação entre corpo, arquitetura e o tempo, propondo o deslocamento como uma operação de ajuste e reflexão crítica.

O projeto toma a instabilidade como condição que reorganiza a relação entre corpo e arquitetura, produzindo um tempo que não coincide com a lógica da eficiência. Em sintonia com a teoria Crip (termo reapropriado de cripple que nomeia práticas que deslocam o “corpo padrão”) e o conceito de crip time — uma temporalidade que acolhe pausas, ritmos variáveis e o não-alinhamento com o relógio produtivista —, o trabalho de Sigulem afirma a diferença não como exceção, mas como método.

“Ao longo do meu processo, a falta de acessibilidade se manifestou no tempo necessário para lidar com pequenos e grandes obstáculos e na atenção exigida por ajustes mínimos que se acumularam de forma quase imperceptível,” declara a artista. “Essa experiência deslocou a ideia de eficiência e aproximou minha produção de uma noção de tempo expandido, no qual o ritmo do corpo não coincide com a expectativa normativa da reprodução capitalista. É nesse descompasso que o meu trabalho se constrói.”

O projeto, que incorpora pela primeira vez vídeo-performances, intervenções e uma escultura em diálogo com a fotografia, marca um momento de expansão na trajetória da artista e coloca a acessibilidade no centro da construção estética e poética. Também tensiona a invisibilidade de uma parcela expressiva da população: segundo dados da PNAD Contínua 2022 (IBGE), o Brasil possui cerca de 18,6 milhões de pessoas com deficiência, das quais aproximadamente 3,4 milhões apresentam deficiência física nos membros inferiores, contingente que enfrenta diariamente as barreiras arquitetônicas discutidas na mostra.

Arquitetura e poética: uma inversão expositiva

O projeto nasce de um dado incontornável do contexto paulistano: a dificuldade estrutural de encontrar espaços expositivos capazes de acolher a investigação da artista de forma coerente com suas questões. Diante da inexistência de alternativas viáveis e dos prazos institucionais, a mostra abraçou esse limite como parte do projeto, transformando-o em campo de reflexão.

“A escolha do Ateliê397 como sede da exposição responde a esse contexto. Enquanto espaço independente, ele oferece uma abertura conceitual e um campo real de negociação para a construção deste projeto,” comenta a curadora Juliana Caffé. “Situado na Travessa Dona Paula, em uma área marcada por importantes equipamentos culturais igualmente limitados em termos de acessibilidade, o espaço é incorporado pela exposição como elemento ativo, deixando de operar como suporte neutro para integrar arquitetura, circulação e entorno ao campo de discussão proposto.”

Diante dos limites arquitetônicos do Ateliê, Sigulem não trata a falta de acessibilidade como obstáculo a ser corrigido, mas como condição a ser trabalhada criticamente. A expografia opera uma inversão deliberada: em vez de adaptar o espaço a um padrão normativo, é o público que se vê levado a recalibrar seu corpo diante de passagens reduzidas e escalas deslocadas.

Nesse sentido, a mostra apresenta uma instalação, desenvolvida pela artista em colaboração com a dupla de arquitetos Francisco Rivas e Rodrigo Messina, que reúne dispositivos de acessibilidade e permanência pensados como parte constitutiva da obra. A intervenção reorganiza a recepção: a porta e o batente foram deslocados para permitir abertura total (180°); bancos e banquinhos foram distribuídos para acolher o repouso; e almofadas nos bancos externos estendem a experiência para o entorno.

A radicalidade da proposta reflete-se na ocupação institucional: a lateral da escada, que conduz a um segundo andar inacessível para pessoas com deficiência, foi convertida em uma pequena biblioteca de teoria Crip. “Durante a mostra, o Ateliê397 aceitou tornar o andar superior inoperável, suspendendo seu uso como sala de projeção para tornar explícito o limite arquitetônico em vez de ocultá-lo. E, como desdobramento externo, o projeto inclui a produção e doação de rampas móveis sob medida para espaços culturais vizinhos na vila, provocando o circuito a pensar coletivamente suas condições de acesso”, pontua Caffé.

O projeto se alinha a debates contemporâneos que buscam a visibilidade sem captura, onde o trabalho opera por sensação, ritmo e microeventos corporais que não se reduzem a uma imagem “explicativa” ou a um conteúdo de fácil consumo. Trata-se de uma abordagem que reconhece o acesso como estética e a deficiência como um diagnóstico do espaço e das normas. Dessa forma, curadoria e expografia tornam-se parte ativa do trabalho. Textos em Braille, audiodescrição e fototátil acompanham a exposição, cujo funcionamento e mediação incorporam a contratação de pessoas PcD, respeitando diferentes tempos de circulação.

Além disso, todos os dispositivos da mostra foram realizados com materiais simples e de baixo custo, afirmando a possibilidade de construir formas de acolhimento mesmo em arquiteturas que não atendem plenamente às normas legais.

Corpo em negociação: vídeo, escultura e fotografia

Se em trabalhos anteriores Sigulem convidava o outro a se ajustar a determinadas escalas, a exemplo da série Jeito de Corpo (2024), nesta individual a artista coloca o próprio corpo no centro da experiência. Diferentes obras exploram esse deslocamento de perspectiva, ora propondo situações em que o público é levado a reorientar sua percepção espacial, ora acompanhando a artista em gestos de negociação contínua com o espaço.

Os vídeos partem de releituras de performances históricas, realizadas a partir do corpo da artista e atravessadas por questões de gênero e potência. As ações não buscam fidelidade ao gesto original, mas operam como tradução situada, na qual cada movimento carrega a marca de um ajuste necessário. A câmera acompanha o processo sem corrigir o desvio, permitindo que a falha e o esforço permaneçam visíveis.

É o caso da série inédita Rampas (2025), um conjunto de vinte fotografias derivadas do vídeo-performance Painting (Retoque) (a partir de Francis Alÿs). No vídeo, a artista marca com tinta amarela pontos das ruas de São Paulo onde deveriam existir rampas de acesso, evidenciando ausências de acessibilidade na paisagem urbana. As fotografias isolam esses gestos e vestígios, transformando a ação performática em imagens que registram a fricção entre corpo, cidade e infraestrutura.

Ao adotar como referência a altura do campo visual de uma pessoa cadeirante, a exposição desloca a escala normativa do espaço expositivo e introduz um regime de percepção em que o corpo não se ajusta à arquitetura, mas a arquitetura se torna índice de seus limites.

Uma escultura pontua o espaço, testando limites entre função e falha e questionando estruturas pensadas para orientar o movimento. Em uma instalação, um vídeo dedicado à imagem da queda articula sua repetição como experiência física e simbólica. Em conjunto, as obras sugerem que toda trajetória é atravessada por desvios, pausas e negociações, e que a menor distância entre dois pontos, raramente se apresenta como linha reta.

A exposição Manual para percorrer a menor distância de um ponto a outro integra o projeto Jeito de Corpo, contemplado no EDITAL FOMENTO CULTSP PNAB Nº 25/2024, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Estado de São Paulo.

Serviço

Exposição | Manual para percorrer a menor distância de um ponto a outro

De 24 de janeiro a 28 de fevereiro

Quarta a sábado, das 14h às 18h

Período

Local

Ateliê397

Travessa Dona Paula, 119A – Higienópolis, São Paulo - SP

Detalhes

A Galeria Alma da Rua, localizada em um dos endereços mais emblemáticos da capital paulista, o Beco do Batman, abre em 24 de janeiro a mostra “Onírica” de Kelly S.

Detalhes

A Galeria Alma da Rua, localizada em um dos endereços mais emblemáticos da capital paulista, o Beco do Batman, abre em 24 de janeiro a mostra “Onírica” de Kelly S. Reis em que apresenta dezenas de obras, todas inéditas, com foco no universo simbólico e surreal da artista, que é afro-indígena. Sua produção investiga o hibridismo e os entrelaçamentos culturais e biológicos a partir de um olhar feminino, tendo a miscigenação como eixo central.

O onirismo manifesta-se como um campo sensível ligado aos sonhos, à imaginação, à intuição e ao inconsciente. Nesse território, a mulher negra assume o protagonismo e estabelece uma relação simbiótica com a natureza. Por meio da representação de mulheres afro-indígenas e do uso de uma linguagem simbólica em cenários etéreos, a artista evoca questões concretas, propondo uma reflexão poética sobre ancestralidade, pertencimento e identidade.

As figuras femininas presentes nas obras de Kelly afastam-se de narrativas estereotipadas de vitimização e sofrimento. Assim, Kelly S. Reis constrói imagens de mulheres negras como potência – corpos que afirmam força, presença e imponência.

Serviço

Exposição | Onírica

De 25 de janeiro a 19 de fevereiro

Todos os dias das 10h às 18h

Período

Local

Galeria Alma da Rua

Rua Gonçalo Afonso 96 Beco do Batman, Vila Madalena, São Paulo - SP

Detalhes

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio) recebe, em janeiro de 2026, a primeira edição brasileira de Voile/Toile – Toile/Voile (Vela/Tela – Tela/Vela), projeto seminal do

Detalhes

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio) recebe, em janeiro de 2026, a primeira edição brasileira de Voile/Toile – Toile/Voile (Vela/Tela – Tela/Vela), projeto seminal do artista Daniel Buren (1938, Boulogne-Billancourt), realizado em parceria com a Galeria Nara Roesler. Iniciado em 1975, o trabalho transforma velas de barcos em suportes de arte, deslocando o olhar do espectador e ativando o espaço ao redor por meio do movimento, da cor e da forma. Ao longo de cinco décadas, o projeto foi apresentado em cidades como Genebra, Lucerna, Miami e Minneapolis, sempre em diálogo direto com a paisagem e o contexto locais.

Concebida originalmente em Berlim, em 1975, Voile/Toile – Toile/Voile destaca o uso das listras verticais que Daniel Buren define como sua “ferramenta visual”. O próprio título da obra explicita o deslocamento proposto pelo artista ao articular dois campos centrais do modernismo do século 20 — a pintura abstrata e o readymade —, transformando velas de barcos em pinturas e ampliando o campo de ação da obra para além do espaço expositivo.

“Trata-se de um trabalho feito ao ar livre e que conta com fatores externos e imprevisíveis, como clima, vento, visibilidade e posicionamento das velas e barcos, de modo que, ainda que tenha sido uma ação realizada dezenas de vezes, ela nunca é idêntica, tal qual uma peça de teatro ou um ato dramático”, disse Daniel Buren, em conversa com Pavel Pyś, curador do Walker Art Center de Minneapolis, publicada pelo museu em 2018.

No dia 24 de janeiro, a ação tem início com uma regata-performance na Baía de Guanabara. Onze veleiros da classe Optimist partem da Marina da Glória e percorrem o trajeto até a Praia do Flamengo, equipados com velas que incorporam as listras verticais brancas e coloridas criadas por Buren. Em movimento, as velas se convertem em intervenções artísticas vivas, ativando o espaço marítimo e o cenário do Rio como parte constitutiva da obra. O público poderá acompanhar a ação desde a orla, e toda a performance será registrada.

Após a conclusão da regata, as velas serão deslocadas para o foyer do MAM Rio, onde passarão a integrar a exposição derivada da regata, em cartaz de 28 de janeiro a 12 de abril de 2026. Instaladas em estruturas autoportantes, as onze velas – com 2,68 m de altura (2,98 m com a base) – serão dispostas no espaço de acordo com a ordem de chegada da regata, seguindo o protocolo estabelecido por Buren desde as primeiras edições do projeto. O procedimento preserva o vínculo direto entre a performance e a exposição, e evidencia a transformação das velas de objetos utilitários em objetos artísticos. A expografia é assinada pela arquiteta Sol Camacho.

“Desde os anos 1960, Buren desenvolve uma reflexão crítica sobre o espaço e as instituições, sendo um dos pioneiros da arte in situ e da arte conceitual. Embora Voile/Toile – Toile/Voile tenha circulado por diversos países ao longo dos últimos 50 anos, esta é a primeira vez que a obra é apresentada no Brasil. A proximidade do MAM Rio com a Baía de Guanabara, sua história na experimentação e sua arquitetura integrada ao entorno fazem do museu um espaço particularmente privilegiado para a obra do artista”, comenta Yole Mendonça, diretora executiva do MAM Rio.

Ao prolongar no museu uma experiência iniciada no mar, Voile/Toile – Toile/Voile estabelece uma continuidade entre a ação na Baía de Guanabara e sua apresentação no espaço expositivo do MAM Rio, integrando paisagem, arquitetura e percurso em uma mesma experiência artística.

“A maneira como Buren tensiona a relação da arte com espaços específicos, principalmente com os espaços públicos, é fundamental para entender a história da arte contemporânea. E essa peça Voile/Toile – Toile/Voile, que começa na Baía de Guanabara e que chega aos espaços internos do museu, é um exemplo perfeito dessa prática”, comenta Pablo Lafuente, diretor artístico do MAM Rio.

Em continuidade ao projeto, a Nara Roesler Books publicará uma edição dedicada à presença de Daniel Buren no Brasil, reunindo ensaios críticos e documentos da realização de Voile/Toile – Toile/Voile no Rio de Janeiro, em 2026.

Serviço

Exposição | Voile/Toile – Toile/Voile (Vela/Tela – Tela/Vela)

De 28 de janeiro a 12 de abril

Quartas, quintas, sextas, sábados domingos e feriados, das 10h às 18h

Período

Detalhes

Galatea e Nara Roesler têm a alegria de colaborar pela primeira vez na realização da mostra Barracas e fachadas do nordeste, Com curadoria de Tomás Toledo, sócio-fundador da Galatea e Alana

Detalhes

Galatea e Nara Roesler têm a alegria de colaborar pela primeira vez na realização da mostra Barracas e fachadas do nordeste,

Com curadoria de Tomás Toledo, sócio-fundador da Galatea e Alana Silveira, diretora da Galatea Salvador, a coletiva propõe uma interlocução entre os programas das galerias ao explorar as afinidades entre os artistas Montez Magno (1934, Pernambuco), Mari Ra (1996, São Paulo), Zé di Cabeça (1974, Bahia), Fabio Miguez (1962, São Paulo) e Adenor Gondim (1950, Bahia). A mostra propõe um olhar ampliado para as arquiteturas vernaculares que marcam o Nordeste: fachadas urbanas, platibandas ornamentais, barracas de feiras e festas e estruturas efêmeras que configuram a paisagem social e cultural da região.

Nesse conjunto, Fabio Miguez investiga as fachadas de Salvador como um mosaico de variações arquitetônicas enquanto Zé di Cabeça transforma registros das platibandas do subúrbio ferroviário soteropolitano em pinturas. Mari Ra reconhece afinidades entre as geometrias que encontrou em Recife e Olinda e aquelas presentes na Zona Leste paulistana, revelando vínculos construídos pela migração nordestina. Já Montez Magno e Adenor Gondim convergem ao destacar as formas vernaculares do Nordeste, Magno pela via da abstração geométrica presentes nas séries Barracas do Nordeste (1972-1993) e Fachadas do Nordeste (1996-1997) e Gondim pelo registro fotográfico das barracas que marcaram as festas populares de Salvador.

A parceria entre as galerias se dá no aniversário de 2 anos da Galatea em Salvador e reforça o seu intuito de fazer da sede na capital baiana um ponto de convergência para intercâmbios e trocas entre artistas, agentes culturais, colecionadores, galerias e o público em geral.

Serviço

Exposição | Barracas e fachadas do nordeste

De 30 de janeiro a 30 de maio

Terça – quinta, das 10 às 19h, sexta, das 10 às 18h, sábado, das 11h às 15h

Período

Local

Galeria Galatea Salvador

R. Chile, 22 - Centro, Salvador - BA

Detalhes

A Pinacoteca de São Bernardo do Campo apresenta, entre os dias 31 de janeiro e 28 de março de 2026, uma exposição individual do artista Daniel Melim (São Bernardo do Campo, SP – 1979). Com curadoria assinada pelo

Detalhes

A Pinacoteca de São Bernardo do Campo apresenta, entre os dias 31 de janeiro e 28 de março de 2026, uma exposição individual do artista Daniel Melim (São Bernardo do Campo, SP – 1979). Com curadoria assinada pelo pesquisador e especialista em arte pública Baixo Ribeiro e produção da Paradoxa Cultural, a mostra Reflexos Urbanos: a arte de Daniel Melim reúne um conjunto de 12 obras – dentre elas oito trabalhos inéditos.

A exposição apresenta uma verdadeira introspectiva do trabalho de Daniel Melim – um mergulho em seu processo criativo a partir do olhar de dentro do ateliê. Ao lado de obras que marcaram sua trajetória, o público encontrará trabalhos inéditos que apontam novos caminhos em sua produção. Entre os destaques, uma pintura em grande formato — 2,5m x 12m — e um mural coletivo que será produzido ao longo da mostra.

Com obras em diferentes formatos e dimensões – pinturas em telas, relevos, instalação, cadernos, elementos do ateliê do artista -, a mostra aborda o papel da arte urbana na construção de identidades coletivas, a ocupação simbólica dos espaços públicos e o desafio de trazer essas linguagens para o contexto institucional, sem perder seu caráter de diálogo com a comunidade.

O recorte proposto pela curadoria de Baixo Ribeiro conecta passado e presente, mas principalmente, evidencia como Melim transforma referências visuais do cotidiano em obras que geram reflexão crítica, possibilitando criar pontes entre o espaço público e o institucional.

A expografia de “Reflexos Urbanos: a arte de Daniel Melim” foi pensada como um ateliê expandido, com o intuito de aproximar o público do processo criativo de Melim. Dentro do espaço expositivo, haverá um mural colaborativo, no qual os visitantes poderão experimentar técnicas como stencil e lambe-lambe. Essa iniciativa integra a proposta educativa da mostra e transforma o visitante em coautor, fortalecendo a relação entre público e obra.

“Sempre me interessei pela relação entre a arte e o espaço urbano. O stencil foi minha primeira linguagem e continua sendo o ponto de partida para criar narrativas visuais que dialogam com a vida cotidiana. Essa mostra é sobre esse diálogo: cidade, obra e público”, explica Daniel Melim.

Artista visual e educador, reconhecido como um dos principais nomes da arte urbana brasileira, Daniel Melim iniciou sua trajetória artística no final dos anos 1990 com grafite e stencil nas ruas do ABC Paulista. Desenvolve uma pesquisa autoral sobre o stencil como meio expressivo, resgatando sua importância histórica na formação da street art no Brasil e expandindo seus potenciais pictóricos para além do espaço público. Sua produção se caracteriza pelo diálogo entre obra, arquitetura e cidade, frequentemente instalada em áreas em processo de transformação urbana.

“Essa exposição individual é uma forma de me reconectar com o lugar onde tudo começou. São Bernardo do Campo foi minha primeira escola de arte – não apenas pela faculdade, mas pela rua, pelos muros, pelas greves que eu vi quando ainda era criança. Essa experiência formou a minha visão de mundo. Trazer esse trabalho de volta, no espaço da Pinacoteca, é como abrir o meu ateliê para a cidade que tanto me acolheu e me fez crescer”, comenta.

Os stencils, o imaginário gráfico da publicidade, críticas à sociedade de consumo e ao cotidiano urbano são marcas do trabalho de Melim. Cores chapadas, sobreposições e composições equilibradas são algumas das características que aparecem tanto nas obras históricas de Daniel Melim, quanto em novos trabalhos que o artista está produzindo para a individual. “Reflexos Urbanos: a arte de Daniel Melim” é um convite para o visitante mergulhar e se aproximar do processo criativo do artista. A mostra fica em cartaz até o dia 28 de março de 2026.

A exposição “Reflexos Urbanos: a arte de Daniel Melim” é realizada com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB); do Programa de Ação Cultural – ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo; do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Serviço

Exposição | Reflexos Urbanos: a arte de Daniel Melim

De 31 de janeiro e 28 de março

Terça, das 9h às 20h; quarta a sexta, das 9h às 17h; sábado, das 10h às 16h

Período

Local

Pinacoteca de São Bernardo do Campo

Rua Kara, nº 105 - Jardim do Mar - São Bernardo do Campo - SP

Detalhes

A Olho Nu, maior retrospectiva realizada pelo prestigiado artista brasileiro Vik Muniz chega ao Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia). Com mais de 200 obras distribuídas em 37 séries, A

Detalhes

A Olho Nu, maior retrospectiva realizada pelo prestigiado artista brasileiro Vik Muniz chega ao Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia).

Com mais de 200 obras distribuídas em 37 séries, A Olho Nu reúne trabalhos fundamentais de diferentes fases da trajetória de Vik Muniz, reconhecido internacionalmente por sua capacidade de transformar materiais cotidianos em imagens de forte impacto visual e simbólico. Chocolate, açúcar, poeira, lixo, fragmentos de revista e arame são alguns dos elementos que integram seu vocabulário artístico e aproximam sua produção tanto da arte pop quanto da vida cotidiana. O público poderá acompanhar desde seus primeiros experimentos escultóricos até obras que marcam a consolidação da fotografia como eixo central de sua criação.

Entre os destaques, a exposição traz quatro peças inéditas ao MAC_Bahia, que não integraram a etapa de Recife: Queijo (Cheese), Patins (Skates), Ninho de Ouro (Golden Nest) e Suvenir nº 18. A mostra apresenta também obras nunca exibidas no Brasil, como Oklahoma, Menino 2 e Neurônios 2, vistas anteriormente apenas nos Estados Unidos.

A retrospectiva ocupa o MAC_Bahia e se expande para outros dois espaços da cidade: o ateliê do artista, no Santo Antônio Além do Carmo, que receberá encontros e visitas especiais, e a Galeria Lugar Comum, na Feira de São Joaquim, onde será exibida uma instalação inédita inspirada na obra Nail Fetish. Esta é a primeira vez que Vik Muniz apresenta um trabalho no local, reforçando o diálogo entre sua produção e territórios populares de Salvador.

Exposição A Olho Nu, de Vik Muniz, no Museu de Arte Contemporânea. Foto: Vik Muniz

Apontada como fundamental para compreender a transição do artista do objeto para a fotografia, a série Relicário (1989–2025) recebe o visitante logo na entrada do MAC_Bahia. Não exibida desde 2014, ela apresenta esculturas tridimensionais que ajudam a entender a virada conceitual de Muniz, quando o artista percebeu que podia construir cenas pensadas exclusivamente para serem fotografadas, movimento que redefiniu sua carreira internacional.

Para o curador Daniel Rangel, também diretor do MAC_Bahia, a chegada de A Olho Nu tem significado especial. “Essa é a primeira grande retrospectiva dedicada ao trabalho de Vik Muniz, com um recorte pensado para criar um diálogo entre suas obras e a cultura da região”, afirma.

A chegada da retrospectiva a Salvador também fortalece a parceria entre o IPAC e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), responsável pela realização da mostra e em processo avançado de implantação de sua unidade no Palácio da Aclamação, prédio histórico sob gestão do Instituto. Antes mesmo de abrir suas portas oficialmente na Bahia, o CCBB Salvador já vem promovendo ações culturais na capital, entre elas a apresentação da maior exposição dedicada ao artista.

Para receber A Olho nu, o IPAC e o MAC_Bahia mobilizam uma estrutura completa que inclui serviços de manutenção, segurança, limpeza, iluminação museológica e logística operacional, além da atuação da equipe de mediação e das ações educativas voltadas para escolas, universidades, grupos culturais e visitantes em geral. A expectativa é de que o museu receba cerca de 400 pessoas por dia durante o período da mostra, consolidando o MAC_Bahia como um dos principais equipamentos de circulação de arte contemporânea no Nordeste. Não por acaso, o Museu está indicado entre as melhores instituições de 2025 pela Revista Continente.

Com acesso gratuito e programação educativa contínua, A Olho Nu deve movimentar intensamente a agenda cultural de Salvador nos próximos meses. A exposição oferece ao público a oportunidade de mergulhar na obra de um dos artistas brasileiros mais celebrados da atualidade e de experimentar diferentes etapas de seu processo criativo, reafirmando o MAC_Bahia como referência na promoção de grandes mostras nacionais e internacionais.

Serviço

Exposição | A Olho Nu

De 13 de dezembro a 29 de março

Terça a domingo, das 10h às 20h

Período

Local

MAC Bahia

Rua da Graça, 284, Graça – Salvador, BA

Detalhes

“O desencaixar das coisas” é a exposição inaugural da Pórtico e apresenta trabalhos de 16 artistas. Com uma seleção que inclui nomes emergentes e consagrados de distintas gerações e geografias,

Detalhes

“O desencaixar das coisas” é a exposição inaugural da Pórtico e apresenta trabalhos de 16 artistas. Com uma seleção que inclui nomes emergentes e consagrados de distintas gerações e geografias, a mostra serve como um prelúdio para a série de exposições e a programação da galeria no ciclo de 2026, refletindo a amplitude de perspectivas que orientam o projeto.

São eles: Angela Bassan (São Paulo, 1952), Caio Borges (São Paulo, 1974), Edson Chagas (Luanda, 1977), Gege Mbakudi (Luanda, 1999), Giovanna Mitrani (São Paulo, 1997), Hugo Barata (Lisboa, 1978), Inês Moura (Cascais, 1982), José Maçãs de Carvalho (Anadia, 1960), Laerte Ramos (São Paulo, 1978), Lilian Walker (Americana, 1994), Lucimélia Romão (Jacareí, 1988), Manoel Canada (São Paulo, 1966), Neno del Castillo (Rio de Janeiro, 1956 ), Omar Khouri (Pirajuí, 1948), Peter de Brito (Gastão Vidigal, 1967) e Ricardo Coelho (São Paulo, 1974).

A exposição – além de acreditar na força de objetos como as fotografias de artistas como Lucimélia Romão e o artista angolano vencedor do leão de ouro na Bienal de Veneza em 2013, Edson Chagas, e do vídeo do artista português José Maçãs de Carvalho, que acaba de chegar da Bienal Internacional de Arte de Macau 2025 – também esbanja ocaráter interdisciplinar da galeria, no momento que esta representa nomes, que também poderão desempenhar outras pesquisas durante o ciclo que será apresentado em 2026.

Como exemplo, nomes como o de Omar Khouri, poeta intersemiótico cultuado desde os anos 70, e Inês Moura, participante da mostra Atlânticos que esteve este ano no Museu da Língua Portuguesa, são artistas que deverão atuar em investigações curatoriais e educativas em 2026 junto a direção artística de Adolfo Caboclo. O expertese de nomes como do pintor Manoel Canada – artista, restaurador e historiador da arteque desenvolve pinturas sobre a cidade e o território, reunindo a historiografia de construções e o da escultora Angela Bassan – que trabalhou por duas décadas como artista-educadora no Museu Brasileiro da Escultura e na Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), ministrando cursos de Escultura, além de atuar no design de objetos- influenciam nas propostas que serão apresentadas pela Pórtico em 2026.

Serviço

Exposição | O desencaixar das coisas

De 16 de dezembro a 14 de fevereiro

Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 10h às 19h, aos sábados, das 10h às 17h

Período

Local

Pórtico

Travessa Dona Paula, 116 – Higienópolis, São Paulo - SP

Detalhes

Primeira exposição individual de Daniel Barreto na Bahia. Nascido no Rio de Janeiro, o artista apresenta pela primeira vez seu trabalho ao público soteropolitano. O título da mostra, inspirado em uma

Detalhes

Primeira exposição individual de Daniel Barreto na Bahia. Nascido no Rio de Janeiro, o artista apresenta pela primeira vez seu trabalho ao público soteropolitano.

O título da mostra, inspirado em uma frase do romance Capitães de Areia, de Jorge Amado, orienta uma leitura sensível sobre corpo, território e memória, sob curadoria de Victor Gorgulho.

A exposição ocupa o espaço projetado por Lina Bo Bardi como anexo ao Teatro Gregório de Mattos, em diálogo direto com a paisagem urbana da Praça Castro Alves e a Baía de Todos-os-Santos.

Serviço

Exposição | Pinóia

De 13 de janeiro a 28 de fevereiro

Quarta a Domingo, das 14h às 21h

Período

Local

Teatro Gregório Mattos - Galeria da Cidade

Praça Castro Alves, s/n, Centro, Salvador - BA

Detalhes

Com curadoria de Osmar Paulino, Marlon Amaro expõe Mirongar, mostra reúne obras centrais de sua trajetória, reconhecido por abordar de forma contundente temas como o racismo estrutural, o apagamento da

Detalhes

Com curadoria de Osmar Paulino, Marlon Amaro expõe Mirongar, mostra reúne obras centrais de sua trajetória, reconhecido por abordar de forma contundente temas como o racismo estrutural, o apagamento da população negra e as dinâmicas históricas de violência e subserviência impostas a corpos negros.

Serviço

Exposição | Mirongar

De 13 de janeiro a 21 de março

Quarta a Domingo, das 14h às 21h

Período

Local

Casa do Benin

Rua Padre Agostinho Gomes, 17 - Pelourinho, Salvador - BA

Detalhes

O Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH) apresenta Festa no Céu – Mirĩ’kʉã ʉmʉhsé’pʉ Bahsa’rã, instalação inédita da artista, curadora e ativista indígena Daiara Tukano. A obra

Detalhes

O Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH) apresenta Festa no Céu – Mirĩ’kʉã ʉmʉhsé’pʉ Bahsa’rã, instalação inédita da artista, curadora e ativista indígena Daiara Tukano. A obra ocupa o pátio do centro cultural com um arco composto por mais de 100 pássaros, em sua maioria araras, criado como homenagem à sabedoria ancestral, à preservação da floresta e ao papel das aves como intermediárias entre dimensões espirituais.

O trabalho se estrutura como um grande móbile, no qual os pássaros aparecem em quatro posições distintas, sugerindo movimento contínuo. Feitas em material translúcido e ornamentadas com desenhos de hori em diversos tons, as peças projetam cores no espaço tanto sob a luz do sol quanto à noite, quando recebem iluminação especial. Mais que um conjunto escultórico, a instalação se propõe a funcionar como um portal para a cosmovisão indígena.

Nas narrativas de criação do povo Yepá Mahsã Tukano, antes da multiplicação da humanidade, as Amõ Numiã, as primeiras mulheres, deram à luz os pássaros, que surgiram cantando, voando e espalhando cores pelo mundo. Encantados com esse nascimento, homens e animais passaram a cantar na floresta, cada um em sua própria língua, e a ter mirações, visões coloridas que originaram suas pinturas e desenhos. Assim surgiu a diversidade de povos e percepções que tornou possível a expansão humana. Desde então, os pássaros fazem a festa no céu, levando mensagens e sonhos em seus cantos e revoadas.

“A ‘Festa no Céu’ é um grande móbile de pássaros de acrílico, araras e outros passarinhos voando com as suas asas abertas, desenhadas com Hori, que são os nossos grafismos do povo Ye’pá Mahsã. É uma obra que conta a história da criação dos pássaros, do surgimento das cores, dos desenhos, da arte, das línguas, da beleza, da memória e dos sonhos. São grafismos que nós usamos nas nossas panelas, nas nossas cestarias e nas nossas pinturas corporais, e que fazem parte da nossa cultura. Os pássaros são transparentes e têm reflexos iridescentes, de arco-íris, projetando as suas sombras iluminadas no chão. Eles são transparentes, assim como são transparentes nossos sonhos, nossos pensamentos e nossos sentimentos”, explica Daiara Tukano.

Ao trazer esse símbolo amazônico para um espaço central da cidade como o CCBB BH, a artista reforça a urgência de cuidar da floresta, compreendida por muitos povos como um organismo vivo cujo desequilíbrio manifesta crises espirituais profundas.

Com direção artística e curadoria de Juliana Flores e arquitetura de Camila Schmidt, a instalação integra a ação de final de ano do CCBB BH, fortalecendo a relação do museu com o público que circula diariamente pelo Circuito Liberdade.

Para a gerente geral do centro cultural, Gislane Tanaka, “Festa no Céu nasce em diálogo com a tradicional iluminação de final de ano da Praça da Liberdade, e revela a diversidade de visões que os povos originários guardam como sabedoria, abrindo espaço para um encontro sensível com suas cosmovisões. Nesta travessia entre luz, arte e ancestralidade, o CCBB BH reafirma seu compromisso de aproximar cada vez mais as pessoas da cultura”.

Serviço

Exposição | Festa no Céu – Mirĩ’kʉã ʉmʉhsé’pʉ Bahsa’rã

De 28 de novembro a 28 de fevereiro

Quarta a segunda, das 10h às 22h

Período

Local

Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH)

Praça da Liberdade, 450 - Funcionários, Belo Horizonte - MG

Detalhes

Cheiro de terra molhada, canto de pássaros, sons da mata e imagens da floresta amazônica e de seus habitantes chegam ao Rio de Janeiro para proporcionar um passeio pela maior

Detalhes

Cheiro de terra molhada, canto de pássaros, sons da mata e imagens da floresta amazônica e de seus habitantes chegam ao Rio de Janeiro para proporcionar um passeio pela maior floresta tropical do mundo, na exposição “Presenças na Amazônia: um diário visual de Bob Wolfenson“, no lounge do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A mostra fotográfica e multissensorial propõe uma vivência sensível da floresta a partir do olhar artístico do fotógrafo Bob Wolfenson, que completa 55 anos de carreira. Realizada pela Vale, a exposição fica aberta ao público de 15 de janeiro a 10 de fevereiro.