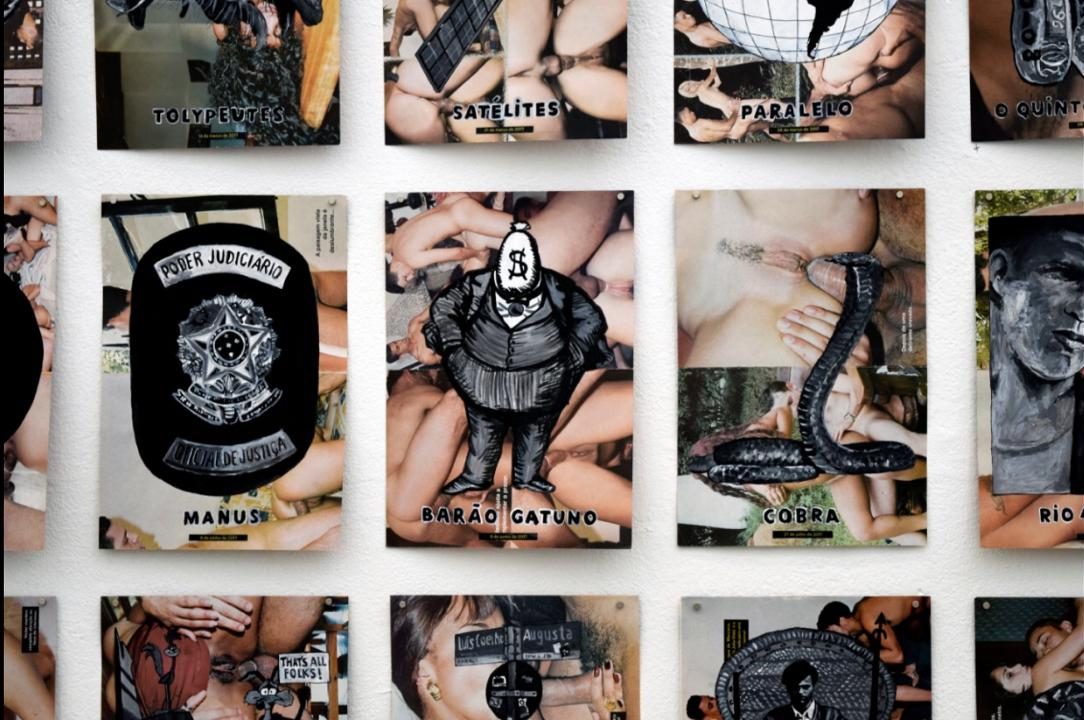

“É preciso estar atento, forte e em casa”; “Sem um povo saudável não existe economia”; “Paguem a renda básica”; “Na Itália não faltou comida, mas faltou caixão. Fique em casa”; “Lavar as mãos salva vidas”; “Defenda o SUS”; “Resistir!”; “Ditadura nunca mais”; “Fora Bolsonaro”; “1o de abril: dia do Bolsonaro”; “Foi uma ditadura, houve tortura, não é uma gripezinha, a terra é redonda”; “Criem redes de afeto e vejam como se ajudar”; “Chega de fakenews!”; “Estar perto não é físico. Saudades”; “Vai dar tudo certo”; “A gente não quer só comida, a gente quer comida diversão e arte”; “Tempo livre! Cante, estude, ame, conserve, ajude, leia, dance”; “Se cuidar isolado agora para nos abraçarmos mais fortes depois”; e até mesmo o pedido: “Quer casar comigo, Sarah? Assinado: Will”.

Sejam acolhedoras ou de protesto; informativas ou encorajadoras; motivacionais ou indignadas; poéticas ou ríspidas; estas e outras centenas de frases, em forma de projeções luminosas, se espalham nas últimas semanas pelos muros das cidades do país. Com a recomendação de isolamento social por parte de profissionais da saúde e a – no mínimo – controversa atuação do presidente da República frente à pandemia do novo coronavírus, as projeções se somam aos panelaços como meio de manifestação política e, mais do que isso, se tornam armas de conscientização e apoio à população. Uma espécie de “vídeo guerrilha”.

Quem está por traz destas ações, que ganham destaque crescente nas redes sociais e na imprensa, são os VJs (vídeo jockeys) – criadores e operadores de performances visuais – e, mais especificamente, o coletivo Projetemos, criado após o início da pandemia. Ao perceberem que muita gente ainda estava nas ruas, “tivemos a ideia de fazer projeções pra conscientizar a galera da situação. E aí ao mesmo tempo que a gente leva informação e consciência, a gente leva também esperança. Não vamos desesperar as pessoas”, explica o VJ Mozart, recifense e cocriador do grupo ao lado do VJ Spencer e da cientista política Bruna Rosa. “Mas é tudo coletivo, como se fosse uma colmeia onde todas as abelhas são importantes”, segue ele.

Em poucas semanas o Projetemos, que reúne cerca de 200 pessoas em um grupo de WhatsApp, se expandiu rapidamente para muito além do universo dos VJs profissionais, incluindo designers, produtores, jornalistas, ativistas de diversas causas e tantas outras pessoas dispostas a ligar os projetores em suas janelas. No perfil de Instagram @projetemos são postadas diariamente dezenas de imagens feitas ao redor do país – sempre após o anoitecer – com as mais variadas mensagens, que em geral seguem as linhas de atuação definidas pelo grupo. Para incentivar as pessoas a projetarem, o Projetemos criou até mesmo um site com uma ferramenta básica que ajuda os menos experientes.

“Tem gente que me diz que nenhum vizinho vai ver. O que eu digo é que se a pessoa fotografar e filmar, a mensagem não vai se apagar quando você desligar o projetor. Porque nós vamos fazer essa foto rodar. O nosso Instagram é como uma passeata online”, afirma Mozart. Outro membro do grupo, o brasiliense VJ Boca, com longa trajetória na área, ainda alerta: “É o que eu digo, quando você vira o projetor para o lado de fora e projeta no prédio da frente pela primeira vez, um abraço, você nunca mais vai querer fazer outra coisa”.

A arte!brasileiros conversou por telefone com Mozart e Boca, separadamente, e reúne aqui as repostas das entrevistas. Leia abaixo:

ARTE!✱ – Antes de falar do Projetemos, gostaria que explicassem um pouco qual é o trabalho dos VJs e como vocês têm atuado nos últimos tempos?

Mozart – O VJ existe desde 1800, antes de existir a energia elétrica. Quer dizer, um dos brinquedos do pré-cinema era a lanterna mágica. É um objeto que tem uma vela dentro e um tubo que sai para a frente com uma lente, onde entram umas plaquinhas de vidro com desenhos. E existia o lanternista viajante, que chegava nas cidades e acendia uma velinha de gás, botava dentro do equipamento e projetava na parede. E dançava, cantava e tocava pandeiro. E desde então a história do VJ foi só se aprimorando, junto também com a história do cinema, com os projetores e tal. E hoje em dia a gente trabalha de diversas formas.

ARTE!✱ – Não só com o projetor…

Mozart – Isso, com leds e outras coisas também. O grande mercado consumidor são os shows. Por trás dos leds e painéis de shows sempre tem um VJ fazendo a operação. É sempre algo feito ao vivo, mas tem todo um background, uma preparação que pode durar dias ou meses. Por exemplo, a abertura das Olimpíadas foi feita por VJs.

Boca – A questão da projeção e da imagem em eventos surgiu por volta da década de 1990, no Brasil com alguns VJs iniciais como o Alexis, o Spetto e eu, entre outros. A gente já se organizava nacionalmente pra fazer essa brincadeira com as imagens para os eventos. E isso foi abrindo vários leques, até chegar no vídeo mapping (projeção mapeada), por exemplo, e até chegar hoje na parte politizada. Muitos VJs sempre tiveram posições, tinham um lado, mas ainda não se incluíam dentro da ideia de transmitir imagens políticas. Mas claro que existem etapas nesse trabalho do VJ, desde o uso de imagens que chocam, imagens engraçadas, imagens ritmadas, imagens poluídas, tem de tudo. Começou em eventos, ou na videoarte, nas experimentações de vídeo. Mas abriu-se o leque para cenários de TV, para instalações em museus, entre outros…

ARTE!✱ – O trabalho do VJ exige habilidades e conhecimentos em diferentes áreas, desde uma parte mais artística e criativa, que envolve também o trabalho com palavras, outra parte mais técnica, de softwares e equipamentos, um certo conhecimento de arquitetura… Como se dá esse trabalho?

Mozart – Tem várias técnicas por trás. Porque é uma arte, e a gente usa questões da história da arte, de composição, de cores. A gente tem que entender muita coisa pra poder colocar ali. E aí tem quem se especialize em áreas diferentes: em ser criador de conteúdos; ou em fazer vídeo mapping, que são os mapeamentos nas arquiteturas, e assim por diante.

Boca – O VJ tem que saber dar manutenção no próprio equipamento, tem que saber instalar todos os softwares no computador, tem que saber uma gama infinita de softwares para produzir o conteúdo. É um negócio complexo, o conhecimento que a gente tem que ter é grande. Sem contar a parte da criação, pensar qual mensagem quero passar, como quero passar, com que fontes, com que ideia.

ARTE!✱ – Bom, passamos então ao contexto atual e à criação do Projetemos. Como surgiu e a que se propõe?

Mozart – Eu, o Spencer e a Bruna criamos a história, mas tudo desde o início é coletivo e todo mundo participa de tudo. Como se fosse uma colmeia onde todas as abelhas são importantes. Todas as discussões e debates são uma conversa aberta sobre as ações, frases, o que vai ser projetado, as ações sociopolíticas. Que são políticas, mas apartidárias. Enfim, eu sou de Recife, Spencer é da Paraíba, mas mora em São Paulo, e a gente conversa muito. E toda a categoria é muito unida. Sempre tem fóruns, encontros, conferências, concursos, onde a galera vai de verdade. E aí conversando com o Spencer eu falei que o centro do Recife realmente estava livre, desocupado, não tinha ninguém nas ruas, mas que aqui no subúrbio, onde eu moro, a galera tá andando, indo no mercado, na lotérica, na calçada. Aí a gente teve a ideia de fazer projeções pra conscientizar a galera da situação. E ao mesmo tempo que a gente leva informação e consciência, a gente leva também esperança. Não vamos desesperar a galera.

ARTE!✱ – E como se formou a rede?

Mozart – Foi fácil, porque é uma galera que já estava meio junta. Já existiam grupos para trocar ideias, mandar sugestões. Então esse grupo já pré-existia e a gente só foi fazendo a convocação. E a ideia foi juntar todo mundo para fazer um trabalho coordenado a favor da informação e conscientização contra a pandemia e contra alguns des serviços governamentais.

Boca – Eu, por exemplo, sou um participante, não sou criador. Mas sou um representante de Brasília. O Projetemos tem pessoas de vários perfis, vários locais, várias classes sociais. Pessoas que vivem mais disso, VJs propriamente ditos, mas também pessoas de outras áreas. As pessoas sugerem coisas, e aí saímos para a produção. Mas isso envolve a concepção de cada um. A gente tenta direcionar pautas, mas dentro das possibilidades de cada um. E cada um pode escrever da sua forma. Vi um cara da quebrada que projetou “pega o beco, Bolsonaro”. E esse é o grande lance, cada um usar a linguagem que tem a ver com seu universo.

ARTE!✱ – Hoje são quantas pessoas envolvidas?

Mozart – O grupo está com mais de 200 pessoas, nem todos VJs, mas também designers, jornalistas, editores de vídeo, entre outros. Durante o dia a gente fica conversando, criando estratégias e tal, pensando no conteúdo. Temos uma pasta de todo mundo, mas cada um pode ir também pelo seu caminho. Tem até algumas pessoas fora, em Lisboa, Berlim, Dubai e Barcelona. E fazemos um debate para que tenha um pensamento lógico em comum, para que todos tenham um discurso, entendam o conceito.

ARTE!✱ – Existe um discurso muito forte de crítica à atuação do governo federal…

Mozart – O viés político termina aparecendo porque tem um personagem político (Bolsonaro) muito importante que está com um protagonismo, ou um antagonismo, importantíssimo. Ele é o principal antagonista dessa situação da pandemia. Então ele acaba sendo alvo do trabalho que a gente faz. Tem muita gente com ódio desse cara que chega querendo xingar e tal, mas nós conversamos para tentar fazer de um jeito inteligente, pra não afastar as pessoas. Queremos agregar, e isso não vai acontecer se ficarmos só xingando o cara. Queremos levar informação para proteger todo mundo da pandemia. E mostrar o que ele está fazendo de errado em relação a isso, claro.

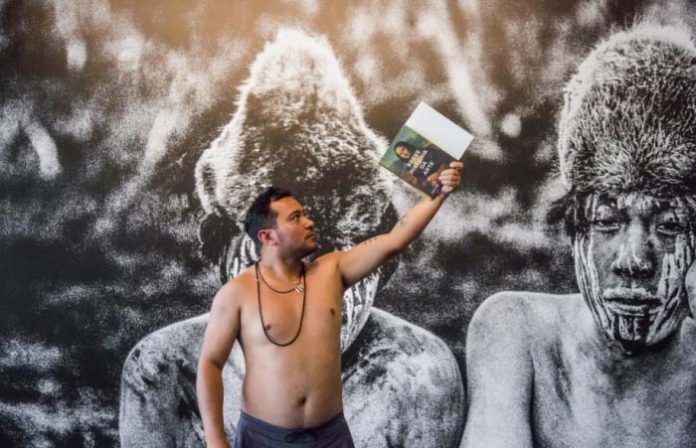

ARTE!✱ – Existem outras pautas também. Vi projeções a favor da luta dos Guarani no Jaraguá, por exemplo.

Mozart – A gente tem que olhar também para as minorias nesse momento. Essa é a hora em que as minorias se dão mal. Vamos elogiar os motoboys, que estão trabalhando pra caramba, os profissionais da saúde. Estamos de olho no que vamos falar sobre os moradores de rua também. Se as igrejas tivessem a competência de acolher essas pessoas para dormirem em seus espaços, seria incrível. Tirar eles da rua. A CUFA (Central Única das Favelas) está em dialogo com a gente também, para que pessoas das favelas nos digam as mensagens que querem passar. Porque eu não posso falar por eles. Então vamos chamá-los para termos um discurso real.

ARTE!✱ – Este contexto em que não se pode sair de casa, em que a luta política não pode ser feita nas ruas, fortalece muito o poder de atuação dos VJs. E há também as redes sociais. Como é isso?

Mozart – Se você olhar no Instagram, tem muita gente postando e repostando projeções. Nem todo mundo ali é VJ, nem todo mundo eu conheço. Muito mais da metade eu não conheço. E em torno de 20 a 30 pessoas por dia entram em contato comigo para saber qual o projetor que devem comprar para começar a fazer projeções. Porque são pessoas que se sentem representados por nós, se sentem protegidos dentro dessa colmeia. E sabem que além de poder falar, podem ser vistos, compartilhados, multiplicados, dentro do grupo, do coletivo. Tem gente que me diz que mora longe e que nenhum vizinho vai ver. O que eu digo é que se a pessoa fotografar e filmar a mensagem não vai se apagar quando você desligar o projetor. Porque nós vamos fazer essa foto rodar… No nosso Instagram a gente posta muita coisa, aquilo é uma passeata online.

ARTE!✱ – Inclusive o site do Projetemos incentiva mais pessoas a fazerem projeções. A ideia é democratizar o acesso à essa técnica, essa linguagem?

Boca – Sim, por isso estamos brigando pra que cada um vá para sua janela falar o que quer falar. A praticidade e a viabilidade de você conseguir fazer isso, de replicar isso, isso é muito importante. Agora, é o que eu digo, quando você vira o projetor para o lado de fora e projeta no prédio da frente pela primeira vez, um abraço, você nunca mais vai querer fazer outra coisa…

Mozart – O site é exclusivamente uma ferramenta. Você entra lá e tem uma ferramenta de escrita de texto, com alguns poucos movimentos e possibilidades. E ali você escreve o que quiser, pluga o projetor no computador e projeta. Fizemos também lives, mas aí focadas na utilização da ferramenta do software profissional de VJ.

ARTE!✱ – E isso acaba tirando, nesse momento, o foco na autoria, na assinatura. Importa mais a mensagem que está sendo passada do que o nome de cada um?

Mozart – Sim, como conceito a gente sugere não colocar assinaturas pessoais. A assinatura é Projetemos. Porque isso aqui é um grande projeto. É um grande trabalho coletivo. E quando dilui a coisa fica mais forte. Inclusive, isso é uma vídeo guerrilha, digamos assim, nós não pedimos autorização. Por isso também é preferível que não tenha o nome de ninguém.