O Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires inaugura nesta terça-feira (16) a exposição Recurrencias, com cerca de 250 obras do artista plástico argentino León Ferrari (1920-2013). Um “espetáculo antológico” – nas palavras dos curadores Andrés Duprat, diretor do museu, e Cecilia Rabossi –, a mostra coroa o reconhecimento de seu legado, que teve um de seus pontos altos em 2007, quando ele recebeu o Leão de Ouro da 52ª Bienal de Veneza pelo conjunto de sua obra. Recurrencias também dá sequência a uma série de miradas retrospectivas sobre sua produção, por meio de duas exposições itinerantes internacionais – O alfabeto enfurecido: León Ferrari e Mira Schendel, com curadoria de Luis Pérez Oramas, e levada entre 2009 e 2010 ao MoMA de Nova York, ao Reina Sofía (Madri) e à Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre); e La bondosa crueldad, individual apresentada entre 2021 e 2022 no Reina Sofía e no Centre Pompidou (Paris), além da mostra Parallel Lives, Parallel Aesthetics, em que o Van Abbemuseum (Eindhoven, Holanda) propôs um diálogo entre os trabalhos de Ferrari e da artista turca Gülsün Karamustafa.

Recurrencias havia sido originalmente programada para 2020, ano do centenário de nascimento de Ferrari. Com a pandemia, teve de ser adiada. No entanto, a realização da exposição coincide com duas efemérides: os 40 anos de retomada da democracia na Argentina – a ditadura militar foi um tema caro à obra e trajetória do artista – e uma década de sua morte. Esta é a primeira individual dedicada pelo museu a Ferrari e, segundo Duprat, salda uma dívida, uma “omissão histórica” da instituição. De acordo com Cecilia Rabossi, diferentemente da mostra curada por Andrea Giunta, em 2004, no Centro Cultural Recoleta, Recurrencias não propõe ser uma retrospectiva. Seu objetivo é abordar, como a mostra já sugere em seu título, “temas recorrentes, como intolerância, violência, política, religião e poder ao longo de sua vasta produção. Traçar leituras cruzadas”, afirma a curadora, em entrevista à arte!brasileiros.

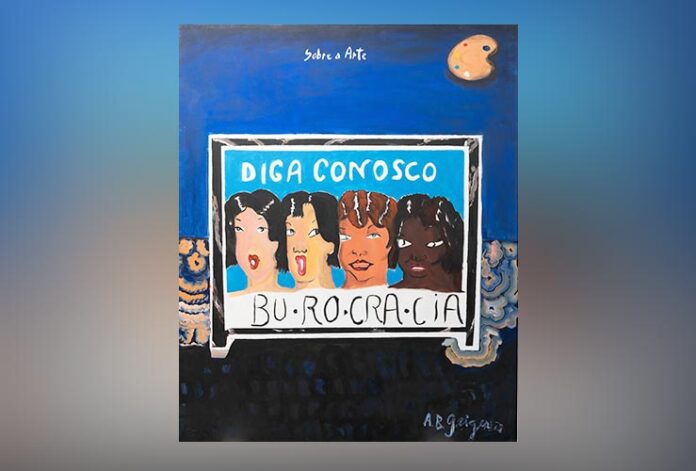

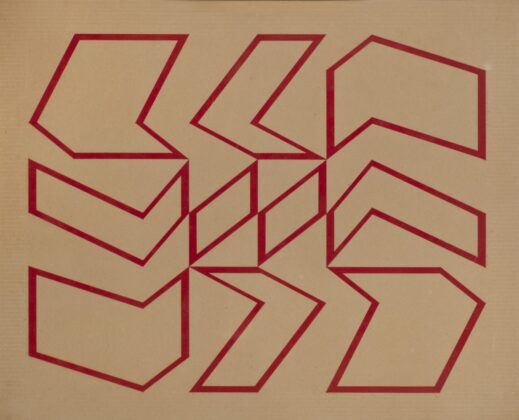

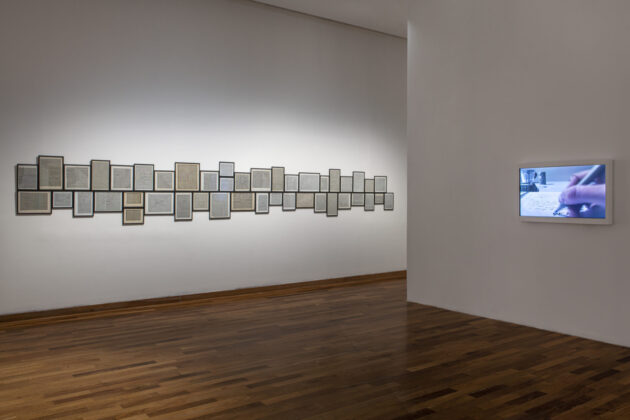

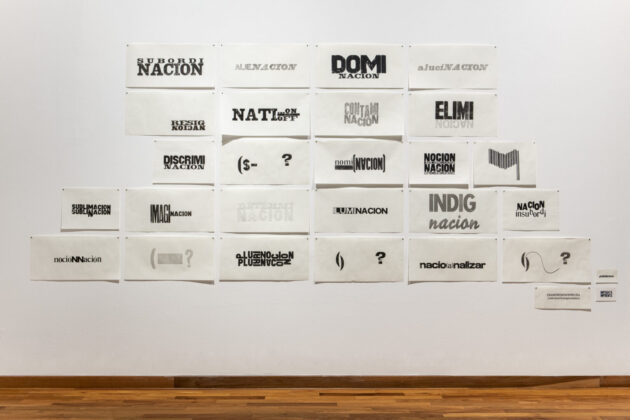

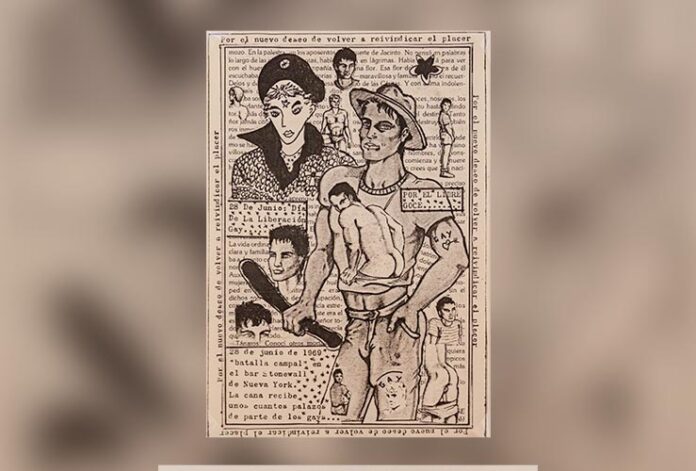

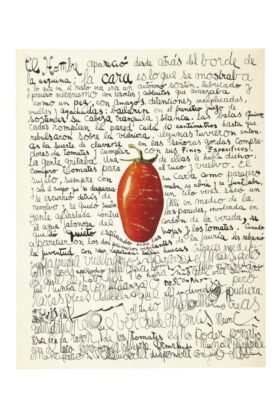

Organizada junto à Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo (FALFAA), Recurrencias é dividida em quatro núcleos, com trabalhos vindos da coleção do Museu, do acervo da família Ferrari e da FALFAA. Abstrações, explica Cecilia, centra-se em trabalhos a que o artista chamou de abstratos, em que a linha, seja na superfície do papel ou na matriz da gravura, por exemplo, remete ao seu interesse pelo desenho. Civilização Ocidental e Cristã, o segundo núcleo, tem como base a emblemática obra homônima de 1965 – um cristo pregado a um caça americano – que, segundo a curadora, “abre sua obra definitivamente política”. Segundo ela, “a Guerra do Vietnã despertou sua preocupação com a intolerância do Ocidente e da Igreja Católica, em particular”. Este núcleo também inclui Manuscritos, Palavras alheias (1967), Nós não sabíamos (1976), Nunca mais, Mimetismos e Infernos.

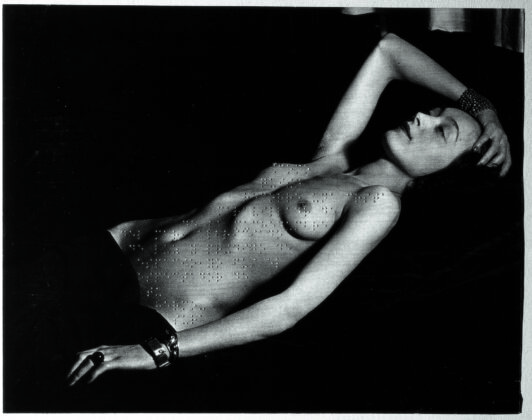

Já o núcleo Infernos y otras cuestiones devotas se debruça sobre o estudo minucioso feito por Ferrari, a partir da década de 1980, dos textos sagrados e da iconografia cristã. De acordo com os curadores, o artista “investigou a violência na Bíblia, questionou a ideia de inferno e a sua representação pelas figuras mais proeminentes da história da arte, pois desafiou a beleza colocada ao serviço da estetização dos tormentos mais atrozes”. Em 2000, por exemplo, para sua exposição Infernos e idolatrias, Ferrari produziu uma série de objetos como ideias de infernos, em que substituiu as almas condenadas pela Igreja Católica por santos, virgens e Cristos de gesso, os quais o artista submeteu a infernos domésticos.

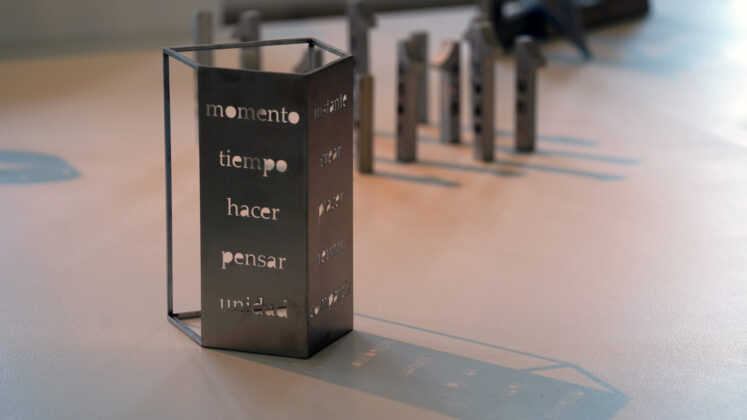

O último eixo, Cidades e arquiteturas da loucura, expõe plantas e representações urbanísticas que exibem o ilógico e o irracional da sociedade. Essas obras foram produzidas durante o exílio de Ferrari em São Paulo, a partir de 1976. “Ele experimentou novas mídias como heliografia, carimbos, plantas, letraset, videotexto, arte postal, expressões com as quais manifestou a alienação daqueles espaços habitáveis e expôs a opressão dos terríveis anos da ditadura militar argentina”, diz Cecilia.

A curadora lembra que, ao longo dos últimos 20 anos, houve outras exposições em solo argentino, com recortes diversos da obra de León Ferrari. Em 2004, a retrospectiva do Centro Cultural Recoleta foi objeto de grande controvérsia por causa das obras em que Ferrari criticava a igreja. O então arcebispo de Buenos Aires, o cardeal Jorge Bergoglio, hoje o Papa Francisco, chamou o artista de blasfemo e pediu jejum e orações à população portenha. Houve protestos de grupos religiosos, ameaças de bomba e até mesmo o fechamento da mostra, por decisão judicial, posteriormente revogada. Com a abertura de Recurrencias, tanto Cecilia como Duprat esperam que “a sociedade tenha amadurecido nesses quase 20 anos, e que eventualmente a obra gere uma discussão madura, que é o que o artista buscava no final das contas”.

Cecilia também destaca que o acesso à obra de Ferrari e ao seu arquivo, fomentado ao longo da última década pela Fundação, tem sido essencial para imaginar possíveis recortes curatoriais e novas abordagens à sua vasta produção artística. A curadora ressalta que a experimentação sempre esteve presente na trajetória de Ferrari, tanto em obras por ele consideradas como “abstratas” ou “arte pela arte”, quanto naquelas consideradas críticas. “Ferrari experimentou as mais diversas linguagens artísticas para encontrar a forma mais eficaz de transmitir o que queria dizer ou ‘fazer ver'”, diz. “Ele ingressou no meio artístico com a cerâmica e a talha em madeira, para depois passar a trabalhar com varetas de inox, desenho, objetos, colagens, fotocópias, plantas, entre outras linguagens e técnicas”.

No Brasil, a maior retrospectiva de León Ferrari aconteceu em 2008, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. A mais recente, León Ferrari, por um mundo sem inferno, ocorreu em 2018, na galeria Nara Roesler, também na capital paulista. Vale ressaltar que obras de Ferrari estão presentes nos acervos do MAC USP, do Masp e da Pinacoteca, entre outras instituições.

TRAJETÓRIA

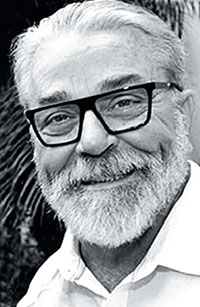

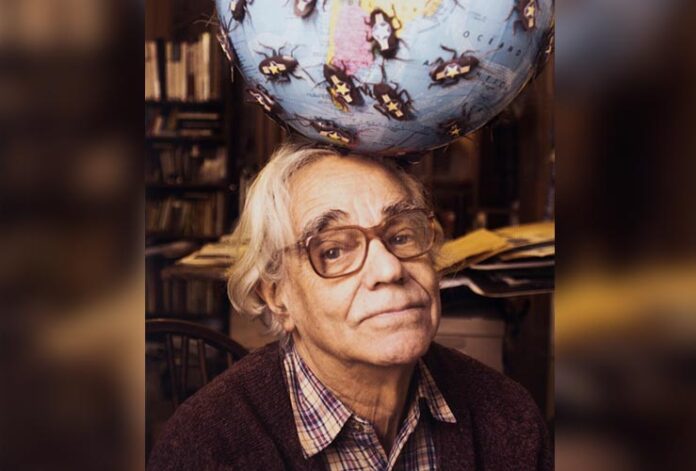

Filho do arquiteto italiano Augusto C. Ferrari e de Susana Celia del Pardo, León Ferrari nasceu em 3 de setembro de 1920 e é o terceiro de seis filhos. Em 1946, casou-se com Alicia Barros Castro, com quem teve três filhos: Mariali, Pablo e Ariel. Formou-se em engenharia química e teve uma pequena indústria, de tântalo, metal utilizado em componentes eletrônicos. No início dos anos 1950, mudou-se para a Itália, por questões familiares. Viveu três anos no país, onde iniciou sua produção como escultor. Em 1955, chegou a fazer uma individual em Milão, antes de voltar à Argentina.

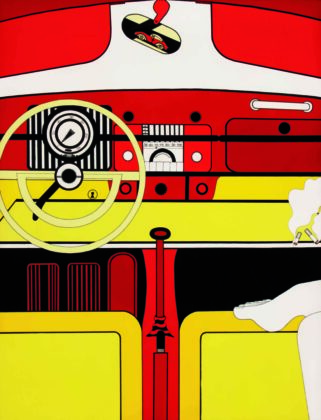

Na década posterior, Ferrari começou a fazer esculturas de arame e aço inoxidável, produziu desenhos caligráficos, como Quadro escrito (1964), e colagens. A partir de 1965, o artista se engajou no movimento cultural e político do Instituto di Tella de Buenos Aires, abandonando a produção abstrata. É nesse período que surge A civilização ocidental e cristã, a mais icônica de suas criações. Em 1976, exilou-se em São Paulo com a família. Apenas seu caçula, Ariel, permaneceu na Argentina, sendo declarado “desaparecido” meses depois da partida de seus pais e irmãos.

No ano seguinte, Ferrari começou a fazer esculturas sonoras com barras metálicas e passou a se interessar por novos meios expressivos. Em texto publicado em 2020 na arte!brasileiros, Andrea Giunta lembra que na capital paulista o artista “se vincula às formações experimentais da cidade com artistas como Regina Silveira, Julio Plaza, Carmela Gross, Alex Fleming, Marcelo Nietsche e Hudinilson”, mas pondera que “o momento paulista não é, tão somente, o momento do retorno à arte, às esculturas soldadas, aos instrumentos abstratos (que Léon chama de Berimbau). É, também, o retorno às escrituras sagradas e ao papel que os escritos bíblicos exercem na história do Ocidente”.

Ferrari voltou no início da década 1990 à Argentina, onde começou a explorar as possibilidades dos meios digitais, caso da série de fotomontagens Electronicartes (2002-2003), em que se debruçou sobre eventos como o atentado de 11 de setembro em Nova York (2001), o bombardeio em Bagdá (2003), a política norte-americana e acontecimentos diversos na Argentina. Em 2008, o artista estabeleceu o estatuto de sua futura fundação. Segundo a arquiteta Anna Ferrari, sua neta e diretora da FALFAA, ao lado de sua prima, Julieta Zamorano, além de cuidar e fomentar o seu acervo e fazer a catalogação de suas obras, a instituição – criada definitivamente em 2013, ano de sua morte – “tinha como propósito prestar um serviço à comunidade, na defesa dos direitos humanos e pela igualdade, entre outras questões”.

Ainda segundo Anna, a Fundação também nasceu com o objetivo de resgatar a obra do pai de Ferrari, Augusto. Um trabalho que o artista tinha iniciado, ainda nos anos 1990, ao fazer um livro com os desenhos de arquitetura do pai e fotografias das igrejas que havia projetado. Ferrari também ampliou fotos feitas por Augusto, de familiares em poses bíblicas, e as apresentou na edição de 2009 da Bienal do Mercosul.

Para Cecilia Rabossi, mais do que uma influência do pai – um homem religioso, que também pintava afrescos para as igrejas que desenhava –, Ferrari ecoou em suas obras a educação religiosa recebida nas escolas. “A visão assustadora do inferno em sua idade escolar serviu para consolidar essas críticas [que o artista fez à Igreja e ao Cristianismo]. León foi um grande estudioso dos textos sagrados e dos estudos sobre eles, o que lhe permitiu fundamentar suas críticas e utilizar essas fontes sempre que necessário”, afirma a curadora.

Um dos primeiros desafios de Anna à frente da Fundação foi a reabertura, em 2018, do ateliê de seu avô em Buenos Aires. “É uma casa de 220 metros quadrados, com mais de 400 trabalhos dele. Algo muito rico, porque a gente tentou manter ao máximo o espírito do León, o jeito que ele mantinha suas coisas”, conta. O projeto teve apoio do governo federal, para a restauração da construção, além de uma lei de mecenato da prefeitura. Também foi fundamental o convênio estabelecido com o Museu de Arte Moderno da capital argentina que ajudou, por exemplo, na seleção dos educadores que trabalham no ateliê. A propósito, ao mesmo tempo em que Recurrencias estiver em cartaz, o espaço vai abrir suas portas para três visitas guiadas, com cerca de 90 minutos de duração, a cada sábado, começando dia 20/5. A ideia é que seja um complemento da visita à exposição.

O convênio com o Museu de Arte Moderno prevê ainda a elaboração do catálogo raisonné de León Ferrari, que conta também com recursos da lei de mecenato de Buenos Aires. Anna acredita que até o fim do ano já esteja disponível online uma plataforma pública de acesso às obras, fotografadas em alta resolução. E, mais para frente, haverá uma publicação impressa. Todo esse processo de retomada do legado de Ferrari envolve ainda, segundo Anna, um “reposicionamento” do artista, não somente comercial como institucional, em parceria com as galerias Gomide&Co e Fortes D’Aloia & Gabriel, uma representação que começou a ser alinhavada em outubro do ano passado.

Em termos mercadológicos, a obra de León Ferrari começou a ganhar tração a partir do Leão de Ouro, de 2007. “É um prêmio muito poderoso, que reverbera bastante no mercado”, avalia o galerista Thiago Gomide. Junto à Fortes D’Aloia & Gabriel, Gomide quer reforçar um lado da produção de Ferrari “mais provocativo, irônico, político e ácido”, algo que, segundo ele, encontra muita interlocução com a nova geração de colecionadores que vem surgindo. “Os jovens piram com uma série como ‘Releitura da Bíblia'”, diz. O galerista ressalta ainda que o apelo comercial dos trabalhos de Ferrari ao menos “triplicou”, em termos de valores, nos últimos dez anos.

Alex Gabriel, da FDAG, salienta, no entanto, que “nunca houve uma estratégia de mercado” ao longo de “uma carreira de 50 anos, de um artista que nunca teve galeria”. Faltava também um posicionamento de Ferrari no cenário artístico. “Nesse sentido, as exposições retrospectivas internacionais que ocorreram, e têm um grande peso institucional, não necessariamente refletem num mercado que é muito ávido por novidade, artistas jovens que vão se valorizar em cinco minutos”, diz.

“Então, o desafio dessa dupla representação é ter, de um lado, um pensamento e uma agilidade no mercado secundário [por parte da Gomide&Co], e por outro, uma estratégia de posicionamento. Quando você observa os quatro núcleos de Recurrencias, vê que se tratam de ideias muito atuais, principalmente sua crítica ao desenvolvimento dessa sociedade ocidental, cristã, que está no meio das discussões pós-coloniais que têm vindo à tona hoje. Há uma necessidade de mostrar o ativismo do León. Nas discussões com a família, também sentimos o desejo de se ter uma fidelidade a seus ideais. E isso é fundamental para o nosso trabalho de posicionamento dele, acima de tudo como artista, que lida com questões prementes no mundo atual. O fascismo está aí, o mundo está dividido. Tomamos essa missão com a certeza da relevância de León”.

SERVIÇO

León Ferrari. Recurrencias

Até 13 de agosto

Curadoria: Andrés Duprat e Cecilia Rabossi

Museo Nacional de Bellas Artes – Av. Del Libertador, 1473 – Buenos Aires, Argentina

Abertura: 16 de maio, às 19h

Visitação: de terça a sexta, das 11h às 20h; sábado e domingo, das 10h às 20h

BITU CASSUNDÉ foi curador do Museu de Arte Contemporânea do Ceará e coordenou o Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das Artes. Integrou a equipe curatorial do projeto À Nordeste, no Sesc 24 de Maio (SP). Vive e trabalha no Crato (CE), no Centro Cultural do Cariri. Nesta edição, escreve sobre o pintor Chico da Silva.

BITU CASSUNDÉ foi curador do Museu de Arte Contemporânea do Ceará e coordenou o Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das Artes. Integrou a equipe curatorial do projeto À Nordeste, no Sesc 24 de Maio (SP). Vive e trabalha no Crato (CE), no Centro Cultural do Cariri. Nesta edição, escreve sobre o pintor Chico da Silva.