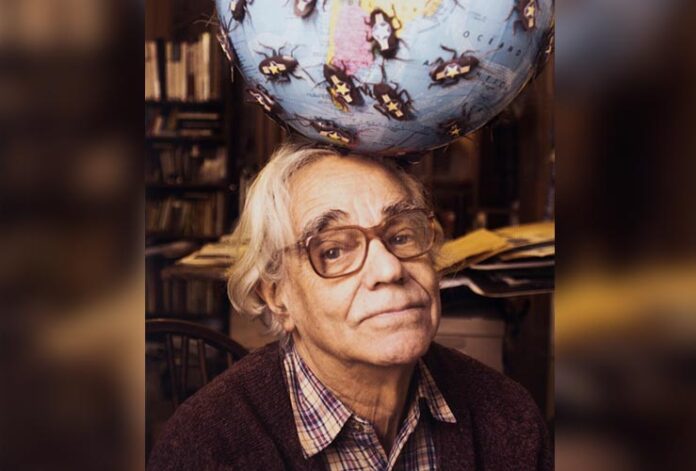

A segunda votação da revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE), que estava marcada para acontecer nesta sexta-feira (23/6), na Câmara Municipal, foi novamente adiada, para 26/6. Se passar pelo Legislativo municipal, o texto substitutivo – que tem recebido duras críticas de urbanistas e entidades de classe, por ser considerado altamente desequilibrado em favor das forças do mercado imobiliário – seguirá para aprovação do prefeito Ricardo Nunes, que tem poder de veto. A arte!brasileiros conversou a respeito do assunto com Raquel Rolnik, arquiteta, urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

ARTE!✱ – Uma das principais críticas feitas em relação ao texto substitutivo do PDE é o completo descarte das diversas sugestões apresentadas à Câmara durante o processo de audiências públicas que antecederam a primeira votação do documento.

Raquel Rolnik – A aprovação desse substitutivo em primeira votação, por uma ampla maioria de vereadores, surpreendeu a todos porque boa parte do seu conteúdo não havia aparecido em textos anteriores. Depois descobriu-se que na verdade 70% do conteúdo do substitutivo vinha de uma proposta da ABRAINC, a Associação Brasileira de Incorporadores, ou seja, do setor imobiliário, que encaminhou formalmente as suas propostas para a Comissão de Política Urbana na Câmara. É totalmente legítimo um segmento econômico da cidade encaminhar suas propostas. Entretanto, é muito preocupante o fato de que, depois de um processo em que houve inúmeras manifestações em várias audiências, colocando necessidades de revisão do Plano Diretor aprovado em 2014, isso simplesmente não aparece, nesse substitutivo. O que mostra que todo esse processo de discussão pública é uma espécie de encenação, de performance.

O processo real decisório sobre o destino da cidade está sendo debatido num outro âmbito, que não é o da esfera pública. Acho que isso é um dos elementos que caracteriza a crise da nossa democracia. E eu posso assegurar que tem uma quantidade muito grande de vereadores que sequer leu o projeto do substitutivo, até porque ele é longuíssimo, complexo, dificílimo de entender. O que está definindo o destino da cidade sequer é uma opção consciente sobre o conteúdo desse projeto.

ARTE!✱ – Muitos urbanistas reclamam que a versão do PDE que chega agora à segunda votação nada traz sobre eventuais impactos ambientais e sociais, por exemplo. Estamos navegando no escuro?

Rolnik – O Plano Diretor em vigor desde 2014 foi sendo aplicado, e vários estudos já fizeram análises dos seus impactos. Foi a partir deles que várias propostas de mudança e revisão foram feitas. Ele, por exemplo, apostou muito numa estratégia de concentrar a população, por meio da construção de prédios mais altos, com mais gente morando em volta de estações de metrô e corredores de ônibus. A ideia era de que ali iriam viver as pessoas que usam transporte coletivo e que hoje tem menos acesso a boas localizações na cidade. Essa era a tese. Só que na aplicação concreta desses mecanismos, o que acabou acontecendo em boa parte desses chamados eixos foi uma distorção desta estratégia. Ali apareceram o metro quadrado mais caro da cidade de São Paulo, com a criação de micro-apartamentos de 20 a 25 metros quadrados, que nada têm a ver com moradia de interesse social. E também usaram todos os mecanismos, todas as formas de filigranas de interpretações do PDE, para não dizer fraudes, de modo a viabilizar apartamentos maiores e com mais vagas de garagem, portanto, para uma classe média e alta, o que não era a intenção do plano.

Além disso, o modelo de ocupação foi muito homogêneo, com prédios altos, e esse tipo de morfologia homogênea foi caindo em lugares muito diferentes da cidade, com características ambientais e culturais, por exemplo, distintas. As pessoas foram percebendo que seu local de morada estava absolutamente sendo destruído, descaracterizado, e elas estavam se sentindo expulsas. Isso precisa ser corrigido, de modo que em cada bairro possa se fazer uma avaliação do impacto de vizinhança, uma mudança na morfologia, para que ela não seja homogênea em diferentes bairros. O substitutivo, em vez de incorporar essas propostas que surgiram tão fortemente no debate a partir de estudos, vai ampliar de 600 metros para mil quilômetros a área liberada para construção. E no projeto original tinha uma limitação maior de verticalização nos chamados miolos de bairro. A nova versão também libera total essas áreas. É uma coisa que não só despreza a avaliação de impacto que foi feito, como também contraria completamente o resultado dessas avaliações.

ARTE!✱ – O objetivo do Plano Diretor aprovado em 2014 era aumentar a verticalização, mas com maior adensamento populacional nesses eixos de transporte, por exemplo. Isso, no entanto, acabou não acontecendo. Essa distorção parece ser ainda mais ensejada no substitutivo, não?

Rolnik – O que está sendo posto é uma verticalização generalizada, com um modelo único de produto imobiliário, que é aquilo que o mercado gosta e quer fazer na cidade, sem levar minimamente em consideração para quem, nem onde, quem está sendo incluído, quem está sendo expulso e qual é o impacto disso na conformação e na configuração da cidade.

ARTE!✱ – Para essa nova versão, havia de início uma proposta de não se incentivar a criação de mais vagas de garagem, mas isso também foi descartado, correto?

Rolnik – Tem uma novela em relação a essa vaga de garagem: a proposta original, lá atrás, quando foi lançado o plano, era que esses essas novas unidades residenciais, junto aos eixos de transporte, não teriam garagem. No processo público isso absolutamente não se viabilizou e acabaram ficando com uma vaga de garagem. O setor imobiliário conseguiu inserir no plano que poderia haver até duas vagas de garagem durante três anos. Agora, no debate público, a prefeitura mandou para a câmara uma proposta de revisão que mudava o cálculo de quantas garagens e ampliava a possibilidade de fazer mais garagens. O substitutivo que o vereador Rodrigo Goulart apresentou, esse de que estamos falando, ele piora ainda mais porque ele defin. uma garagem para cada 60 metros quadrados de área construída. Ao fazer isso, ele estimula que se construa muito mais garagens do que hoje é permitido.

ARTE!✱ – Há uma proposta também de mudança nos mecanismos de contrapartida financeira do mercado imobiliário, a chamada outorga onerosa, paga quando uma incorporadora pretende construir acima do permitido em determinado lugar. Os recursos iriam para o recursos para o Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), para realizar investimentos em prol de objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos urbanísticos e ambientais integrantes ou decorrentes do Plano Diretor. Isso também mudaria com a nova versão do PDE, correto?

Rolnik – Hoje, para você construir acima do coeficiente básico na cidade, que varia de um até quatro vezes a área do terreno, paga-se a outorga onerosa e os recursos são aplicados pelo FUNDURB, na produção de habitação de interesse social, no restauro e na preservação de patrimônio histórico, em áreas verdes e na mobilidade ativa. Nesse substitutivo do plano diretor existe a possibilidade dos incorporadores, em vez de pagarem esses recursos da outorga para esse fundo, fazerem eles mesmos as obras. Mas que obras? Onde? Isso não é definido. Está completamente vago, completamente na mão das próprias incorporadoras, tirando a dimensão pública, o interesse público desse processo.

ARTE!✱ – Em que medida o substitutivo se distancia das boas práticas de planejamento urbano em curso mundo afora?

Rolnik – Hoje nós temos uma discussão super importante que tem a ver com a mudança climática, com a questão ambiental. Ela exige que a gente repense esse modelo de organização do espaço urbano no sentido da renaturalização, de maior respeito às águas e à forma como elas se comportam na cidade, por exemplo. Isso exige uma reflexão sobre as formas de ocupação predominantes que foram concebidas, digamos, no século passado, esse modelo de verticalização. E exige também a questão social: como a gente enfrenta um modelo absolutamente excludente de cidade, que faz com que o destino da cidade seja definido pelas possibilidades de rentabilidade do solo urbano para os investidores e não pelas necessidades da população? Sou professora de planejamento urbano há décadas, e uma das primeiras coisas que eu ensino a meus alunos é que um bom plano parte das necessidades de quem está no território. estamos fazendo um caminho muito perigoso no nosso urbanismo, cada vez mais voltado para as oportunidades e rentabilidade dos investidores e menos para as necessidades da população.

ARTE!✱ – Quem trafega hoje em São Paulo por vias como a Avenida Rebouças já se surpreende com a quantidade de torres que vêm sendo erguidas, numa área já quase colapsada em termos de trânsito…

Rolnik – A destruição que nós estamos vendo na cidade hoje é o plano de 2014. Era um modelo de edifício sem garagem, para quem ia usar o transporte coletivo exclusivamente, mas isso não foi respeitado. O atual modelo do PDE permitiu esse monte de distorções. Uma coisa seria a Avenida Rebouças com usuários de transporte coletivo, que estão lá para usar o metrô e o corredor de ônibus. E outra coisa é cada uma daquelas unidades residenciais terem dois ou três automóveis. Isso precisa ser corrigido.

ARTE!✱ – Ao mesmo tempo em que vemos esse grande número de novos empreendimentos, sabemos que a classe média brasileira está empobrecida, algo que se acentuou com a pandemia. A quem, afinal, destina-se esse imenso volume de novas unidades? Estamos diante de uma especulação imobiliária exacerbada?

Rolnik – Essa é a pergunta que não quer calar. Na verdade, uma parte importante desses imóveis foram adquiridos por investidores ou fundos de investimento, que têm uma enorme quantidade de capital excedente financeiro e encontram no imobiliário, no tijolo, uma possibilidade de rentabilidade muito grande, com uma aposta de médio e longo prazo, não imediata. Por isso, uma parte daquilo que foi comprado para investir, sequer entrou no mercado nesse momento, seja para a venda, seja para aluguel. Uma outra parte vai para todo um setor, um novo setor financeiro estruturado em torno do aluguel, inclusive do aluguel de curta permanência. Para os chamados nômades urbanos ou mesmo turistas, e que captura uma parte do mercado, é capaz de pagar muito mais por metro quadrado do que os moradores permanentes do bairro. Isso tem provocado na cidade um enorme aumento de valores de aluguel. Eu diria que boa parte, uma parte importante do que foi produzido está vazia e permanecerá vazia porque funciona como um ativo, na mão de grandes gestores de investimentos que incluem ativos imobiliários.

ARTE!✱ – Há dez anos, quando discutíamos o PDE aprovado em 2014, três aspectos do planejamento urbano da cidade vieram à tona com força: ocupação do espaço público, mobilidade e construções de uso misto. Como ficaram essas questões?

Rolnik – A aposta do plano de 2014 foi em transporte coletivo de massa e mobilidade ativa, que inclui andar a pé e bicicleta. Então, a ideia do uso misto, a ideia de você ter bairros que misturam residência e serviços, tinha o objetivo fomentar uma mobilidade de proximidade, portanto uma mobilidade a pé. Você poderia resolver o seu consumo no cotidiano, inclusive consumo cultural, sem ter que se deslocar, podendo fazer isso nas proximidades. Entretanto, aconteceram essas distorções da aplicação do plano, que acabaram reiterando o modelo do automóvel, através das garagens, e a gente vê como isso é forte. A pressão foi enorme em favor do carro e voltou agora nesse substitutivo também. Por exemplo, para que uma das áreas de investimento do FUNDURB seja o recapeamento de vias para o automóvel. Essa mudança deve ser profundamente rejeitada. Vamos pensar na transição climática, nos veículos a combustão, que são derivados de petróleo, assim como o asfalto é derivado de petróleo. Não há perspectiva desse modelo de cidade continuar no futuro. É absolutamente necessário fazer essa transição.