O que me levou a ler todo o romance biográfico de autoria de Luiza Lobo, Fábrica de Mentiras: do Vale do Café ao Arco do Triunfo [1], foi meu interesse por Eufrásia Teixeira Leite.

Há muitos anos lia, aqui ou ali, alguma referência sobre essa mulher. Nascida em 1850 em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, viveu em Paris a maior parte de sua vida, vindo a falecer, no entanto, em 1930, na antiga capital federal, vítima de uma doença que a impediu de voltar para a França.

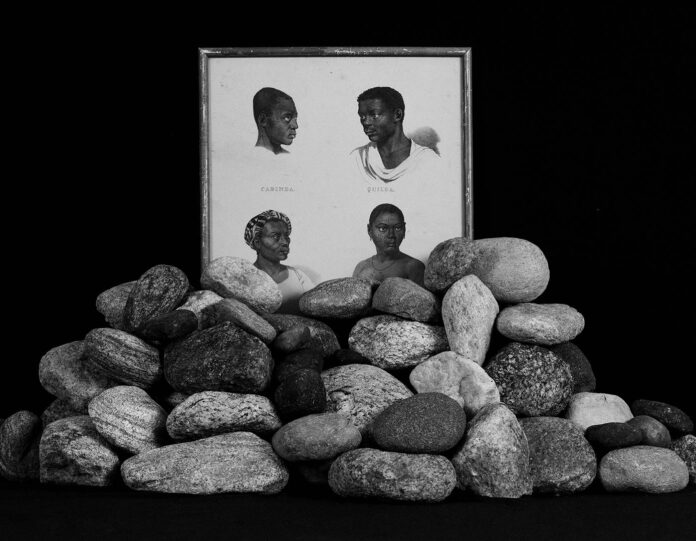

Eufrásia é lembrada sobretudo por seu relacionamento amoroso com o intelectual e abolicionista brasileiro Joaquim Nabuco, mas seu nome também é lembrado como o de pioneira no campo das finanças, sendo a primeira, ou uma das primeiras mulheres, a investir na Bolsa de Valores de Paris, em pleno século XIX. Recentemente, Eufrásia começou a ser estudada também pelo fato de ter sido possuidora de um significativo conjunto de roupas de alguns dos principais costureiros parisienses de sua época, dentre eles Charles Worth [2].

Mas, na verdade, o que me deixou curioso a respeito de Eufrásia foram as menções esporádicas sobre o fato dela ter sido proprietária de uma significativa coleção de arte formada em Paris durante o período em que ela viveu naquela cidade, na passagem do século XIX para o XX.

Não sou daqueles que vão direto ao assunto e, assim, ao invés de procurar logo os capítulos em que poderia encontrar dados sobre a empresária e sua coleção, me dediquei à leitura integral do romance que, diga-se de passagem, caracteriza-se muito mais pela repetição e repetição de informações (sendo, portanto, merecedor do pente fino de uma boa revisão) do que, propriamente, por ser um texto de cunho, se não literário, pelo menos agradável.

Foi, portanto, pelo meu interesse pelo colecionismo que mergulhei nesse romance biográfico de Luiza Lobo, que trata da vida não apenas de Eufrásia, mas também de outros membros de sua família (ou a ela agregados), nascidos ou não no Vale do Paraíba fluminense. Foram páginas e páginas percorridas antes de chegar à parte do escrito que me interessava, ou seja, aquele o qual o Arco do Triunfo do título do romance faz referência: a vida da milionária Eufrásia Teixeira Leite, uma das personagens mais singulares da comunidade brasileira em Paris.

Luiza Lobo parece oscilar na caracterização de Eufrásia. Embora reitere à exaustão dados sobre suas relações com Joaquim Nabuco – “Quincas, o Belo” –, que conhecera por intermédio de seu pai e com quem teria tido um caso por mais de uma década [3], a autora não deixa de mencionar (ou criar) também outros “rabichos” de Eufrásia com o intuito, talvez, de enfatizar a liberalidade ou a autonomia da personagem. Se não foi “noiva” de nenhum deles – como o fora de Nabuco –, a milionária de Vassouras teria tido lá seu interesse de mulher despertado por Antônio, um escravizado, e com – quem diria! – Gaston d’Orléans, o conde d’Eu, marido de sua amiga, a notória princesa Isabel.

A ênfase nesse interesse de Eufrásia por homens tão diferentes entre si, pelo menos no romance, sublinha sua suposta personalidade de mulher liberada e que, como herdeira de uma respeitável riqueza deixada pelos pais (espólio que fez crescer exponencialmente), não se deixou tragar pelo destino de todas as mulheres brasileiras de sua época e classe social: o casamento [4].

***

Em 1873, Eufrásia e sua irmã Francisca – mais velha cinco anos –, mudaram-se para Paris, após o falecimento do pai, em 1872 [5]. Única responsável pela condução de formidável fortuna, Eufrásia ficaria conhecida por ter sido uma das primeiras mulheres a se tornar uma grande financista, ampliando em muito o que ela e irmã haviam recebido como herança. Transformada em mulher de negócios, grande investidora, aos poucos ampliou seus interesses financeiros para vários pontos da Europa, das Américas (incluindo o Brasil) e do Oriente Próximo.

Acompanhando a leitura de Fábrica de mentiras, fica-se sabendo que esse perfil de financista – aliado ao seu interesse por arte e cultura –, teria levado Eufrásia a iniciar uma coleção de arte, a partir de uma visita à segunda exposição impressionista, em 1876, em Paris. Segundo ainda Luiza Lobo, Eufrásia teria começado a se interessar por formar uma coleção de arte, assessorada por um agente e connoisseur de nome Albert Guggeinheim – supostamente primo de Solomon e Peggy (no futuro, grandes colecionadores de arte):

Foi ele que lhe apresentou os ateliês dos novos pintores impressionistas, um mercado ainda pouco explorado, e seria seu agente na compra de quadros de arte e de finanças, nos seus investimentos na Bolsa de Paris. Mostrou-lhe que investir em obras de arte estava na ordem do dia, e aqueles pintores representavam excelente negócio em termos de custo e benefício, Eufrásia sonhava em constituir uma grande coleção de arte particular para adornar as paredes da sua futura residência, e igualmente como investimento [6].

Se no romance, Albert Guggenheim é retratado como um sujeito ligado à grande finança, um investidor antenado sobre o campo da arte moderna além de parente de dois dos principais colecionadores internacionais do século passado [7], as autoras de um estudo intitulado A sinhazinha emancipada – Miridan Britto Falci e Hildete Pereira de Melo –, apresentam um perfil mais prosaico de Guggenheim: “Foi feita uma pesquisa genealógica sobre ele, encontrou-se dezenas de Albert Guggenheim, mas as pistas que foram seguidas não apontam dados positivos, ou seja, tidos como verídicos. Não foi encontrado nenhum Albert Guggenheim que tenha vivido em Paris nos anos 1920 e 1930 […]” [8]. Essa não evidência não significa, é claro que ele não tenha existido de fato.

Antes, no mesmo livro, as autoras, após esmiuçarem a troca de correspondência entre Guggenheim e Eufrásia (quando ela se encontra no Rio de Janeiro, em 1930, ano de seu falecimento), afirmam: “Acreditamos que a leitura destas cartas permita concluir que Guggenheim era um empregado, espécie de secretário particular de Eufrásia, hábito comum da elite europeia naqueles anos”. [9]

Um mero secretário particular ou – como o identificou Luiza Lobo – agente financeiro, connoisseur e parente dos dois dos principais tubarões da arte do início do século passado? Pode ser que a romancista tenha, de fato, edulcorado a biografia de Guggenheim. Porém, o que é importante guardar para averiguações futuras é que Albert Guggenheim estava ao lado de Eufrásia desde os anos 1870, podendo, sim, ter tido participação na constituição da coleção de arte da milionária, fosse apenas seu secretário ou não.

***

Conforme o romance, a coleção que Eufrásia teria formado era exibida em salas e corredores do palacete, por ela adquirido em 1877. Essa residência definitiva em Paris, possuía quatro andares além da mansarda, e era localizada perto do Arco do Triunfo e da avenida Champs Elysées.

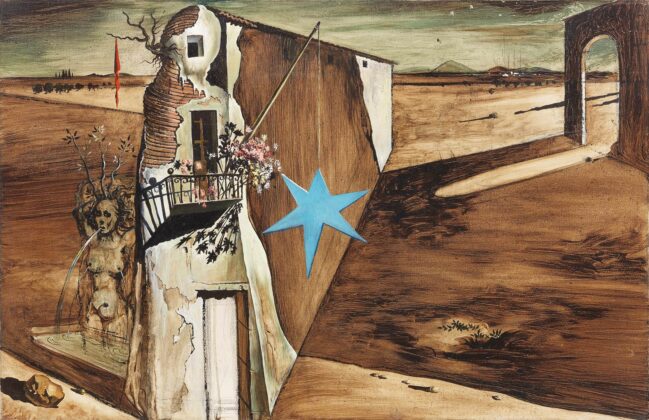

Embora seu primeiro contato com a arte moderna possa ter sido durante a segunda mostra impressionista, Eufrásia teria iniciado sua coleção, não propriamente com os impressionistas “históricos”, mas com aqueles de uma geração mais nova, os “modernistas”:

Ela continuava a frequentar as Exposições de Paris e a comprar muitos quadros de artistas que apenas emergiam nos ateliês, os modernistas, a preços módicos. As paredes do palacete da rue de Bassano, 40 […], ficavam repletas com os modernistas Pierre Bonnard,, Fernand Léger, Amadeo [sic] Modigliani, Piet Mondrian, um Pablo Picasso, Georges Seurat, Wassily Kandinsky […] Aconselhada por Albert Guggenheim, Eufrásia apostava, de forma pioneira, num mundo artístico novo, futurista, para além da Belle Époque e do art déco… uma arte não figurativa, sem objeto definido, pura imaginação… [10]

Luiza Lobo reforça o papel de Albert Guggenheim nesse direcionamento da coleção da milionária brasileira:

[…] Albert aconselhou Eufrásia que não investisse naqueles quadros impressionistas, já valorizados no mercado de arte internacional. Havia outros, excelentes, que eram desprezados por serem ousados demais: dos modernistas! Por preços ainda não explorados, poderiam constituir uma bela coleção temática particular para a rue de Bassano, 40 […] [11]

Seriam verídicas essas informações contidas em Fábrica de Mentiras ou não passam de fantasias da autora que, prima em quinto grau de Eufrásia, deve ter crescido ouvindo as histórias e lendas que cercam a vida da famosa parente?

***

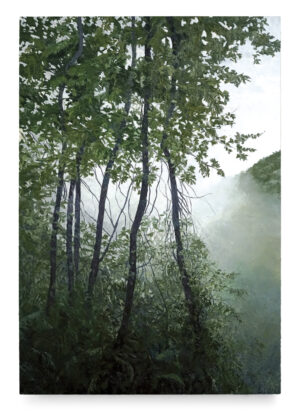

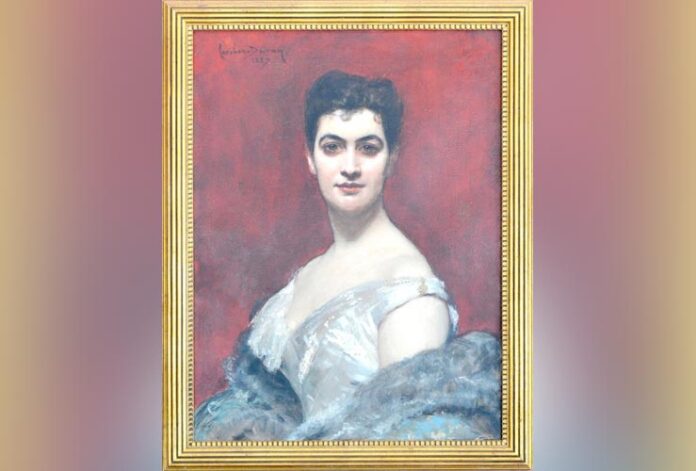

Frutos de exageros literários ou não, Luiza Lobo relata certos aspectos da coleção e de algumas obras pertencentes à prima distante que merecem atenção. Em primeiro lugar poderia ser apontado o retrato de Eufrásia, pintado pelo francês Carolus-Duran, artista de prestígio na cena parisiense do final do XIX, que se especializou em retratos de personalidades da sociedade local.

A pintura requintada, típica dos retratos do artista, apresenta a imagem de Eufrásia como um uma mulher bela, decidida e não sem alguma sensualidade. A obra, por seu tratamento, faz lembrar a grande tradição da pintura cortesã francesa, atualizada, digamos assim, pela dimensão mundana da alta sociedade de Paris na segunda metade do século 19. Captada a partir dos mesmos procedimentos usados para a retratação das damas da aristocracia e alta burguesia parisiense de então, a imagem de Eufrásia na pintura, a colocava como membro indiscutível daquele pequeno grande mundo.

Hoje pertencente ao acervo do Museu Casa da Hera [12], em Vassouras, (segundo a autora de Fábrica de Mentiras), a pintura teria sido expedida para a antiga residência de Eufrásia em Vassouras – que depois abrigaria o museu citado –, por não se adequar à característica modernista do restante de sua coleção parisiense [13].

Luiza Lobo refere-se à pouca expressividade de obras da coleção de Eufrásia que sobreviveram aos problemas surgidos com seu espólio, após seu falecimento. Ela assim relata a situação do acervo “francês” que restou no palacete em que Eufrásia morou em Paris:

No pouco acesso que se tem da parte francesa do testamento, […], realmente causa espécie o ínfimo valor alcançado pelo conteúdo da casa, vários serviços de jantar com 50 peças, de Saxe, faiança de Gubbio, mobiliário e assim por diante. Mas, além de um Watteau e dois tapetes de valor, a coleção de quadros vendida é pífia, nada que se aproxime do que Lenita, a segunda filha de Georgina [e prima de Eufrásia], ao visitar o solar, viu nas suas paredes. Uma coleção importante de arte, principalmente de impressionistas e modernistas. O único quadro que poderia se aproximar, pela data, da arte modernista é um Fantin-Latour, Baigneuses (Banhistas), no valor de 20 contos, mas que é pura arte romântica, totalmente distante de um Picasso. Ele é de 1879 e se encontra hoje no Museu de Belas Artes de Lyon! Já outro de seus quadros, Fleurs et fruits (Flores e frutas), de 1865, não reconhecido na Exposição dos Impressionistas, está hoje no Museu d’Orsay. Como terão chegado lá? Vendidos em leilão, com o inventário? Vendidos aos poucos ou junto com a coleção completa, da qual não há rastro? [14]

Essa descrição pôde ser confirmada e ampliada por meio da leitura do estudo de Falci e Melo que, revisando o espólio de Eufrásia, além dos artistas citados por Lobo, atentam também para a existência na coleção de obras de Ziem, Vinet, Dael e Henri Harpignies, entre outros. [15]

Em levantamento junto aos sites dos museus citados por Lobo, não foi encontrada a imagem de Baigneuses, no acervo do Museu de Belas Artes de Lyon, mas, naquele do Museu d’Orsay foi encontrada a imagem de uma pintura com o título Fleurs et Fruits, de 1865 – uma natureza-morta tradicional, típica de Fantin-Latour, cujo obra se desenvolveu entre a pintura naturalista/romântica da segunda metade do XIX, e as especulações estéticas levadas adiante pelos impressionistas e seu entorno.

Lobo cita ainda uma terceira obra pertencente à coleção “modernista” de Eufrásia, um seu retrato pintado por Georges Rouault:

O falecimento de Eufrásia, em 13 de setembro de 1930, foi noticiado até pelo Figaro, entre muitos outros jornais de Paris e do Rio. O quadro de Georges Rouault, de 1914, intitulado Mlle Euphrasie et son chien a representa, com traços imaginativos, elegantíssima na sua redingote, puxando pela coleirinha o querido cãozinho branco Quiqui. O quadro pertencia a seu médico, o dr. Maurice Gerardin, que o doou, em 1953, para o Museu de Arte Moderna de Paris [16]

Em busca no site do Museu de Arte Moderna da cidade de Paris, foi encontrada a obra Mlle. Euphraise, de 1914, retrato de mulher que parece puxar algo por uma correia. A data confere com a obra intitulada por Luiza Lobo como Mlle Euphraise et son chien, assim como o fato de que ele teria sido doado ao Museu pelo dr. Maurice Gerardin.

Esse retrato de Eufrásia pintado por Rouault é muito diferente daquele pintado por Carolus-Duran: ele parece fazer parte de uma série de rápidas pinturas produzidas pelo artista em meados dos anos 1910, retratos em que a celeridade da anotação pictórica e o humor que caracterizam algumas figuras destoam, e muito, de sua produção mais conhecida.

***

A partir de Fábrica de Mentiras, conclui-se que o destino da maioria dos itens da coleção de arte formada por Eufrásia Teixeira Leite em Paris é desconhecido. Pelo que a autora indica – e pelo que foi dado confirmar nos sites dos museus mencionados –, sua coleção deve estar espalhada pelo mundo, sendo que, no Brasil, parece que se encontram apenas o retrato pintado por Carolus-Duran e mais um pastel, também retratando Eufrásia, de autor desconhecido, além de um retrato a óleo de sua irmã, Francisca também, sem data.

Luiza Lobo, no entanto, especula sobre o que poderia ter ocorrido com o acervo da milionária, no período em que ela já se encontrava no Brasil, mas mantinha seus interesses cuidados em Paris por Albert Guggenheim:

Contudo, em 24 de outubro de 1929, despenca vertiginosamente a Bolsa de Valores de Nova York. Albert percebe pelas cartas de Eufrásia que sua situação de saúde é desesperadora… está doente, provavelmente desenganada, presa no Rio […] nesse momento, ele podia tomar decisões por si. Estava praticamente de posse daquela coleção de arte única no mundo, que ele próprio ajudara a reunir, […] Quais eram os pintores, quantos quadros pendiam daquelas paredes, na mansão de quatro andares e uma mansarda? Quem saberia dizer, ao certo? Na verdade, Eufrásia nunca providenciara uma catalogação [17]

O que se segue, pode ser entendido como pura especulação da autora que, tentando pensar como sua prima/personagem, deixa a imaginação voar:

Ela se torturava. E se ele vendesse a pinacoteca para seu primo Solomon Guggenheim, que pretendia reunir uma coleção de arte?

[…] o famoso Solomon Robert Guggenheim, compra imensa quantidade de quadros, aproveitando a baixa da Grande depressão […] Ele adquiriu muitas coleções particulares a preços módicos, no período de entreguerras […] Em 1943, inaugura o Museu Guggenheim, no prédio branco em caracol, belo projeto de Frank Lloyd Wright […]

Quantos Robert Delaunay, Pierre Bonnard, Juan Gris, Wassily Kandinsky, Fernand Léger, Henri Rousseau, Georges Seurat, não terão provindo, nessas coleções, da “poderosa brasileira” de Paris […]

Ou teria parte da coleção de Eufrásia sido vendida para a prima de Albert, a milionária Peggy Guggenheim, única herdeira do poderoso Benjamin, que naufragou com a mulher no Titanic, em 1912, deixando-a milionária […] E se a princesa Winnaretta Polignac-Signac [herdeira da Singer, fábrica de máquinas de costura e amiga de Eufrásia] fizesse uma oferta irrecusável, para ostentá-los na sua nova Fundação Singer-Polignac, recém-inaugurada, em 1928, no seu palacete da Avenida Henri-Martin? [18]

***

Como visto, Eufrásia Teixeira Leite foi uma das mulheres mais singulares de seu tempo e – tendo em vista seu perfil de financista aguerrida – a possibilidade de ter constituído uma coleção de arte protagonizada por artistas surgidos após o impressionismo não é algo remoto. Pelo contrário, parece que iria ao encontro dessa persona concebida por ela própria: uma mulher moderna, dona de seu corpo, financista interessada em negócios de risco. Portanto, uma investidora capaz de criar uma coleção de arte moderna, apostando na possibilidade da futura valorização daquele patrimônio.

Seria importante que algum/a profissional com interesse no colecionismo do século XIX/XX, se debruçasse sobre o assunto, tendo em vista os rastros aparentemente concretos deixados por esse acervo em alguns museus da França. A recuperação de dados sobre essa ainda hipotética coleção, poderia levantar questões de interesse sobre o colecionismo internacional na passagem do XIX para o XX, além de alguma reflexão mais aprofundada sobre o gosto dessa Eufrásia que, nascida sinhazinha fluminense[19], construiu para si a imagem de mulher vitoriosa num universo masculino.

A sensibilidade dessa sinhá aparentemente moderna estava mais ligada à radicalidade de um artista como Georges Rouault ou à delicadeza de Fantin-Latour? A arte moderna de fato falava à sua sensibilidade, ou não passava de puro investimento, sendo a pintura mais conservadora o que mais a sensibilizava? [20]

[1] – LOBO, Luiza. Fábrica de Mentiras: do Vale do Café ao Arco do Triunfo. Rio de Janeiro: Editora 7 Letras, 2022. O romance é baseado na biografia de alguns membros ligados direta ou indiretamente a Eufrásia Teixeira Leite, sendo que a vida dessa personagem é o elemento de maior destaque na obra

[2] – Pelo menos parte dessa coleção de trajes integra o acervo do Museu Casa da Hera, antiga residência da família Teixeira Leite. Mais tarde voltarei a mencionar o Museu.

[3] – Um “noivado” um tanto clandestino, recheado de encontros secretos no Rio de Janeiro, Paris, Veneza e outras cidades

[4] – Dentro do quadro das “singularidades” de Eufrásia, é importante sublinhar o fato de que ela deixou toda a sua fortuna para as áreas de educação e saúde da cidade de Vassouras.

[5] – A mãe havia morrido um ano antes, em 1871.

[6] – LOBO, Luiza. Op. cit. p. 365. Pelo que tudo indica, e poderá ser comparado adiante, a autora, quando usa a expressão “novos pintores impressionistas” está se referindo, não aos impressionistas “pioneiros”, mas àqueles surgidos logo depois do início do movimento Por outro lado, o interesse de Eufrásia pelas artes visuais, pode ser atestado a partir do texto dos estudiosos Flávio Oscar N. Bragança e Priscila Faulhaber que afirmam que o nome da milionária brasileira, “aparece também como membro associado do anuário de 1904, da Socièté des amis du Louvre, organização que buscava recursos da iniciativa privada na aquisição de obras de arte para o Museu”. “Eufrásia Teixeira Leite entre as finanças e a moda”. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. São Paulo: Universidade de São Paulo, n. 84, abril 2023, p 148. https://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/211002/193550

[7] – Solomon e Peggy Guggenheim.

[8] “- FALCI, Miridan/MELO, Hildete Pereira de. A sinhazinha emancipada. Eufrásia Teixeira Leite (1850-1930). A paixão e os negócios na vida de uma ousada mulher do século XIX, 2ª. São Paulo: Hucitec Editora, 2021, p. 159.

[9] – Idem, p. 112.

[10] – Idem .378/379.

[11] – Idem p.379.

[12] – O referido museu foi instituído na residência em que Eufrásia e Francisca passaram os primeiros anos de suas vidas.

[13] – Segundo escreveu Luiza Lobo: “Anos depois, em 1924, [Eufrásia] trouxe de navio o quadro revolucionário [em que ela havia sido retratada com os cabelos curtos] e mandou pendurá-lo no antigo salão de baile abandonado da Chácara da Hera, pois não combinava com sua coleção de modernistas, em Paris”. (op. cit. p; 422).

[14] – LOBO, Luiza. Fábrica de Mentiras: do Vale do Café ao Arco do Triunfo. Rio de Janeiro: Editora 7 Letras, 2022. p. 483.

[15] – FALCI, Miridan Britto/ MELO, Hildete Pereira de. Op. cit. p. 158. Outro dado interessante é fornecido pelo livro das duas estudiosas. A certo momento elas comentam que, já doente no Rio de Janeiro, e sem condições para escrever pessoalmente a Guggenheim, Eufrásia solicita que seu amigo Torres Guimarães o faça. Na carta endereçada ao suposto secretário particular, dentre outras preocupações de Eufrásia que Guimarães transmite, está um dos pedidos expressos de Eufrásia: “mandar arejar a sua casa da rua Bassano, especialmente o andar térreo e fazer o favor de verificar os quadros e objetos não pendurados a fim de evitar possível deterioração – (umidade, ratos etc.). Carta de Torres Guimarães, do dia 10 de julho de 1930 (Apud FALCI, Miridan Britto/MELO, Hildete Pereira de. Op. cit. p.110/111).

[16] – Idem, p.489.

[17] – Idem, p. 481.

[18] – Idem. p. 482.

[19] – Sinhazinha cuja herança que recebeu tinha com origem, em última instância o café e, consequentemente o comércio de escravizados.

[20] – Quando este artigo estava prestes a ser publicado, recebi um e-mail de Antônio Xavier, historiador e pesquisador do Museu Casa da Hera – Vassouras, RJ – em que ele gentilmente cede uma série importante de informações sobre Eufrásia e sua fortuna. A certa altura de suas considerações, o historiado assim se pronuncia sobre o que teria acontecido com a coleção de arte moderna supostamente amealhada por Eufrásia: “Quando de sua morte em 1930, Eufrásia deixou um legado monetário considerável, algo em torno de 1,8 tonelada de ouro 24k (padrão na época, que pelos fatores da crise desencadeada pelo Crack de 29 estava muito valorizado), que colocariam esta senhora como uma bilionária, pelos padrões atuais. É de se esperar que muito desta fortuna estivesse na forma de obras de arte. /A questão é que, em suas vontades finais (e seu testamento) ela havia mandado converter todos seus pertences e posses em Títulos do Tesouro. Assim, moedas correntes de diversas nacionalidades, títulos negociáveis, ações (de dezenas de companhias e indústrias ao redor do planeta), créditos reembolsáveis, promissórias a receber, mobiliário, imóveis e propriedades, joias e obras de arte foram vendidas, cobradas e leiloadas, para que não ocorressem os intermináveis inventários e contestações dos que queriam (e achavam) ter direito a uma fração desta imensa fortuna. /A intenção primeira de Eufrásia era deixar todos os seus bens materiais para o Papa Pio XI (como chefe da Igreja Católica Romana), talvez uma influência da falecida amiga, Princesa Isabel. /Pessoas próximas a ela e de sua confiança devem tê-la feito mudar de ideia quanto a destinação desta dinheirama. Ficou determinado então que uma parte deste dinheiro seria empregado na construção de um hospital, uma escola para meninas e outra para meninos, além de algumas benfeitorias em Vassouras e doações para pobres e desamparados (no Rio de Janeiro e em Paris). Sendo tão “conservadora”, não há evidências de que Eufrásia tivesse obras de arte modernas, talvez algumas impressionistas, mas suponho que o academicismo fosse mais “seu estilo”.” (e-mail recebido dia 06 de julho de 2023).