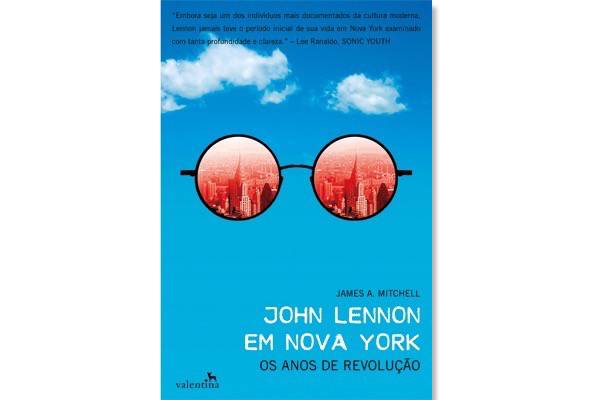

Aos beatlemaníacos de plantão, uma boa-nova: acaba de ser lançada a primeira edição brasileira de John Lennon em Nova York: Os Anos da Revolução (Editora Valentina, 248 páginas). Originalmente publicado no exterior há dois anos, o livro-reportagem do jornalista norte-americano James A. Mitchell retrata os primeiros anos do ex-beatle e de Yoko Ono na metrópole.

Aos não iniciados, trata-se de período divisor na vida e na carreira artística de Lennon, que transcorre a partir do verão de 1971, com o estabelecimento definitivo do casal na metrópole, passa pelo nascimento do filho, Sean Ono Lennon, em 1975, e tem final trágico na noite de 8 de dezembro de 1980, a fatídica segunda-feira que assombrou o mundo com a notícia do assassinato de Lennon pelo fã Mark David Chapman, que, após três dias de vigília em frente ao edifício Dakota e horas depois de pedir um autógrafo na capa do recém-lançado LP Double Fantasy, deflagrou cinco projéteis de um revólver calibre 38 contra seu ídolo, diante dos olhos horrorizados de Yoko.

A última década de vida do ex-beatle em solo norte-americano também é tema do documentário Os Estados Unidos X John Lennon (2006), de David Leaf e John Scheinfeld, exibido no Brasil em 2010. O “duelo” e os “anos de revolução” expressos nos títulos das duas obras dizem respeito a uma série de comportamentos provocativos de Lennon, concentrados, sobretudo, na primeira metade de permanência em Nova York, período abordado no livro.

Na interpretação do então presidente Richard Nixon, a influência mundial do ex-beatle e, claro, seu enorme poder econômico poderiam resultar no engajamento e financiamento de perigosas insurreições da juventude norte-americana contra sua gestão. De grande valor, os dois trabalhos documentais são complementares. Portanto, àqueles que viram o filme, vale celebrar a coincidência e garantir logo a aquisição do livro escrito por Mitchell.

Com narrativa distanciada, construí-da a partir do cruzamento de testemunhos de diversos personagens, John Lennon em Nova York: Os Anos de Revolução é um grande livro-reportagem. Entre dezenas de depoimentos, claro, prevalecem relatos do convívio de Lennon com os cinco músicos da também politizada Elephant’s Memory, sua banda de apoio, de convívio quase diário entre 1971 e 1973. Além desses relatos e de outros, registrados entre 2010 e 2013, período de produção do livro, Mitchell enriqueceu a obra com uma rigorosa pesquisa de documentos que abordam acontecimentos em jornais, revistas, livros, programas de rádio e TV. Equação que, ao final da leitura, constrói um retrato fascinante do longo processo de maturação da personalidade e das convicções políticas de John Lennon, acentuado a partir do momento em que ele cruza o Atlântico, aos 31 anos de idade.

Em solo norte-americano surge esse novo homem, que capitula aos dias subjetivos de desbunde contracultural para tornar-se militante efetivo em defesa das liberdades individuais de minorias mantidas à margem por Nixon, como os jovens soldados condenados a morrer em nome da pátria no Vietnã e mentores intelectuais da chamada Nova Esquerda, como Jerry Rubin e John Sinclair, dois dos mentores do Youth International Party (o Partido Internacional da Juventude, cujos seguidores eram chamados de yippies, corruptela de hippie), e Bob Seale, líder dos Panteras Negras, grupo de ativismo surgido na década anterior que chegou a usar táticas paramilitares para defender os direitos civis da população negra.

A suspeição de Nixon sobre as reais intenções da ida de Lennon para os Estados Unidos foi inicialmente fundamentada pelo posicionamento obsessivo do músico em pedir o fim das ações das tropas norte-americanas na Guerra do Vietnã (operação iniciada em 1965, na gestão do antecessor de Nixon, o democrata Lyndon B. Johnson). Crítica que ficou explícita na canção Give Peace a Chance e nos chamados Bed Ins, protestos cobertos pela imprensa que ele e Yoko fizeram na cama, em Amsterdã, na Holanda, e Toronto, no Canadá, logo após se casarem no início de 1969.

Mas o cerco contra o atrevimento do ex-beatle ganha novas dimensões com sua chegada em definitivo a Nova York. Pouco depois, procurado por Jerry Rubin)2), Lennon torna-se voluntário da frente de articulação do chamado John Sinclair Freedom Rally, festival que incluiu estrelas como Stevie Wonder e o poeta beat )Allen Ginsberg em defesa de Sinclair, que, além de integrar o núcleo intelectual dos yippies também era líder do White Panther Party, o Partido dos Panteras Brancas, facção de jovens brancos solidários à causa dos Black Panthers. Sinclair estava preso havia quase dois anos e condenado a uma década de reclusão, depois de cair em uma cilada e oferecer dois cigarros de maconha a um policial infiltrado em meios aos yippies. O festival foi realizado em 10 de dezembro de 1971. Dois dias depois, com o impacto da adesão de Lennon, Sinclair estava solto.

Em decorrência do envolvimento com o escândalo Watergate, Nixon renunciou em agosto de 1974, não sem antes causar muitos transtornos para o casal. Logo após a realização do John Sinclair Freedom Rally, Nixon determinou que J. Edgar Hoover, poderoso-chefão do FBI, a polícia federal dos EUA, destacasse investigadores para ficar 24 horas na cola de Lennon. Personagem mitológico havia décadas, Hoover tornou-se célebre na caçada a gângsteres durante a Lei Seca, nos anos 1940, mas morreu, em 1972, sem enquadrar o ex-beatle.

O monitoramento ostensivo do FBI sobre o dia a dia do casal incluía escutas telefônicas e informantes infiltrados, a caráter, na boêmia nova-iorquina. No rol de alcaguetes relatados no livro estava também um colaborador com status de majestade, o cantor Elvis Presley, que procurou Nixon para se voluntariar como araponga de Lennon. Em paralelo, o presidente tentou, sem sucesso, deportar o casal dos Estados Unidos, com a justificativa de que seu visto temporário não poderia ser renovado, devido a complicações com a polícia britânica, decorrentes de um flagrante por porte de maconha em 1968, fato que originou um moroso processo judicial. Em outubro de 1975, depois de longa batalha travada por seu advogado John Wildes, uma das fontes do livro, Lennon enfim conseguiu visto permanente nos EUA.

Ídolo de Bob Dylan e um dos patronos da música folk e country norte-americana, o compositor Woody Guthrie (1912-1967) costumava estampar no corpo de seu violão a frase “this machine kills fascists” (em bom português, “esta máquina mata fascistas”). A sentença, somada à fama de andarilho que cruzava o país de instrumento em punho, sintetizava a faceta política de Guthrie, um trovador em defesa da justiça social. Não por acaso, Dylan surgiu na cena musical de Nova York em meio às transições políticas e comportamentais do começo da década de 1960, fazendo o mesmo: vertia acordes de violão e letras extensas em verdadeiros hinos de conscientização política, caso de The Times They Are A-Changin’ e Blowin’ In The Wind.

Naquela primeira metade dos anos 1960, entre os fãs ilustres de Bob Dylan o mais famoso deles era John Lennon. Em 28 de agosto de 1964, ocorreu o antológico primeiro encontro entre os Beatles e Dylan. Para além da controversa história de que foi ali que aconteceu, no Hotel Delmonico, em Nova York, a primeira experiên-cia dos Beatles com maconha, oferecida por Dylan, o encontro abriu caminho para uma nova fase dos quatro rapazes de Liverpool. Chegava ao fim a fase juvenil marcada pelo romantismo ingênuo de canções como Help, Eight Days a Week e I Love Her e passava a ser construído o repertório que mudou o comportamento jovem na trinca de obras-primas Rubber Soul (1965), Revolver (1966) e Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967). Com o fim oficial dos Beatles em abril de 1970 e o decreto “the dream is over” (o sonho acabou) expresso na canção God, do seu primeiro álbum solo John Lennon/Plastic Ono Band lançado em dezembro daquele ano, Lennon deixou de lado o pacifismo contemplativo da geração Flower Power. Desarmado e perigoso, como Guthrie e Dylan, deu início ao ativismo político retratado neste livro essencial.

MAIS

Leia entrevista com o jornalista James A. Mitchell, autor de John Lennon em Nova York: os anos da revolução.