Por Leonor Amarante e Patricia Rousseaux em entrevista com Cecília Fajardo-Hill e Andrea Giunta

Que intransigência une mais de cem artistas e ativistas na exposição Mulheres Radicais, na Pinacoteca do Estado? O esforço desafiador das curadoras Cecilia Fajardo-Hill, venezuelana radicada nos EUA e Andrea Giunta, argentina, resultou no resgate de vários sujeitos, que atuam em cenários diferentes, mas ligados a desejos de experiências feministas, lutas pessoais, políticas e libertárias comuns. A tensão entre território e subjetividade perpassa pelo corpo feminino que carrega várias camadas de lugares. As 125 artistas e coletivos, vindos de quinze países, se expressam por meio de performances, vídeos, pinturas, fotografias, esculturas, cerâmicas, desenhos. Segundo Cecilia Fajardo, muitas obras produzidas por mulheres têm sido marginalizadas por uma história da arte dominante, canônica e patriarcal.

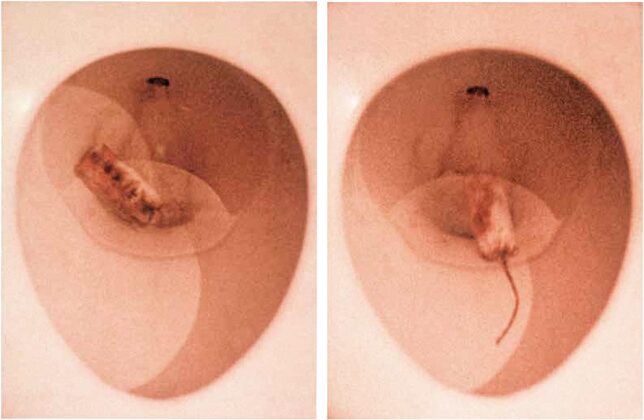

No caso da América Latina, a relação entre corpo e violência é central. Andrea Giunta cita prisões ilegais,torturas, nascimentos em centros de detenção secretos, roubo de crianças, em muitos casos, nunca solucionados. “ Essas são algumas das circunstâncias que marcaram a situação do corpo, em geral, e do corpo feminino, em particular, sob as ditaduras latino-americanas”. Motivação ritualística, feminista e política movem os trabalhos de María Evelia Marmolejo, presente na abertura da mostra, cuja obra Cecília Fajardo conhece bem e, evoca em nossas conversas, uma das mais vicerais, a 11 de Marzo. Para ela, a performance é como um ritual, uma celebração do corpo feminino e papel central das mulheres na origem da vida. María Evelia apresentou na conversa com jornalistas, algumas das razões que construíram o trauma na sua obra. Ela, quando jovem, tinha uma menstruação caudalosa e sempre manchava, manchava a

roupa, os lugares onde sentava e isto era objeto de bullying, numa época em que o bullying não era reconhecido ou combatido. Sua história é uma história feminina não necessariamente feminista.

Em montagem correta, se estende em salas a Pinacoteca e funciona como um grande vídeowall fragmentado em nove capítulos: Autorretrato, Paisagem do Corpo, Mapeando o Corpo, Performance do Corpo, Resistência e Medo, O Poder das Palavras, Lugares Sociais, O Erótico, Feminismos que têm como fio condutor de uma pesquisa profunda da expressão de mulheres invisibilizadas na sua época. Muitas operam em seus trabalhos, não só em relação à misoginia, mas também em causas como a xenofobia, o racismo.

O diálogo entre opostos e a negociação das diferenças marcam a arte corporal que se impõe no conjunto da exposição e se abre para a reflexão sobre o lugar do corpo. Logo na entrada da mostra, o vídeo, de Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra, compositora, coreógrafa, expoente da arte afroperuana envolve o público num ritmo contagiante. Com coreografia pop, agente de ritos em tempos de massificação, potencializa manifesto antirracista, que pode ser resumido como: descobrir e assumir-se negra.

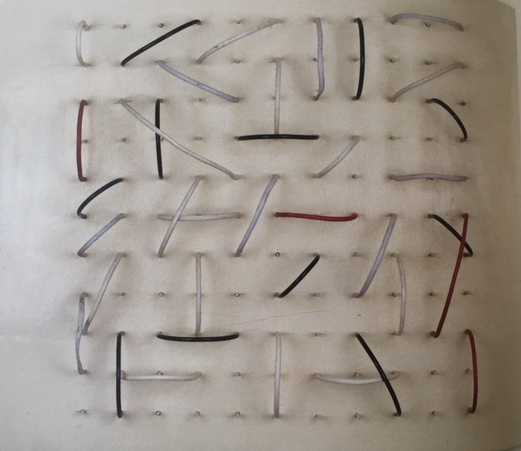

Nos anos furiosos da década de 1960 as artistas de performances tentavam desestabilizar o sistema, mas o comando ainda estava nas mãos dos homens. Marta Minujin é uma das raras artistas a furar o cerco ainda muito cedo. Com Rubén Santantonín realizou (A confusão), 1965, performance que envolve o público, parte alta da burguesia portenha, e o faz percorrer espaços labirínticos empoeirados até encarar um casal despido numa cama. A participação dos espectadores integra a poética dos anos 1960 e 1970 e também está presente em outros trabalhos da mostra como as terapias de Lygia Clark com objetos relacionais; na comida servida e devorada por Hirsch na performance (Formigueiro), de 1967; no convite de Margarita Azurdia em que propõe ao público tirar o sapato, relaxar e sentir a areia molhada. Essas artistas procuram evidenciar o que está dentro e fora da performance com outras contextualizações, significados e dimensões.

As curadoras, em suas buscas, encontraram mapas de desejos, impulsos e zonas reprimidas. Foram surpreendidas com o diagnóstico de classificações médicas de histeria feminina, como trabalhou Feliza Bursztyn, além de referências irônicas à noção freudiana da inveja do pênis encontradas nos trabalhos de Maris Bustamante. Aqui em São Paulo não houve performance, mas no Museu Hammer, em Los Angeles, onde a mostra foi anteriormente exibida, um ritual de celebração marcou a presença de Regina Silveira. Os visitantes consumiram os famosos biscoitos em forma da palavra, que ela criou em 1976, cujo molde pertence ao acervo da galeria Luisa Strina.

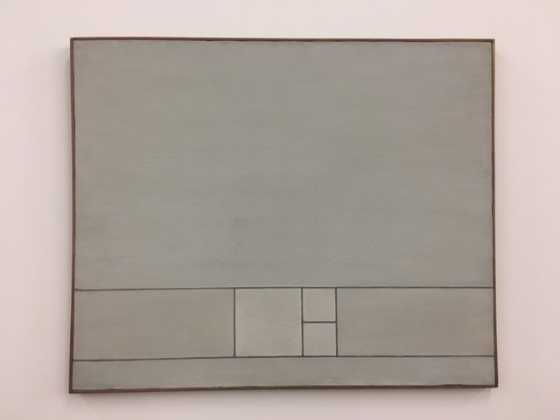

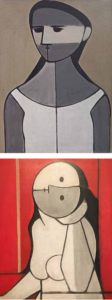

No espaço dedicado a Mapeando o Corpo, destaca-se, inspirado no trabalho de Duchamp, 1919, em que Ana Mendieta cola em seu rosto a barba do amigo poeta e editor Morty Sklar, para captar a força e inspiração dele. A artista cubana foi levada para os Estados Unidos aos 10 anos, na famosa operação Peter Pan, com o objetivo de “salvar” crianças do regime local. No entanto, Mendieta nunca se adaptou ao novo país e demostrou isso escolhendo seu corpo desnudo e sangue na sua obra, elementos recorrentes até a sua trágica morte, não elucidada reúne histórias de uma revolução feminina ainda em curso e que atua como uma obra, com um material configurado numa cosmografia densa. A mostra traz o trabalho de Graciela Carnevale, ativista argentina que atuou no grupo á e optou por trancar os visitantes de sua exposição, na galeria, numa alusão à situação repressiva na Argentina durante a ditadura de 1966/1970. Em todos os segmentos da mostra temos chaves que dão acesso a segredos não contados em que o horror presente no território latino-americano revela a tentativa de sobrevivência. Colocar cada obra no espaço adequado desse mosaico, que em alguns aspectos invoca os demônios e em outros nos coloca diante de entregas comoventes, é uma progressiva imersão em uma América Latina sitiada. Em meio a tantas descobertas emergem o autorretrato e o retrato que trazem à tona questões, paradoxos formulados por sujeitos femininos que se ergueram contra representações canônicas do rosto feminino ao longo da história da arte.

Andrea Giunta frisa a idéia de que estas artistas rompem com o lugar do olhar o corpo e o lugar da mulher, que até o modernismo que estava de fora, agora muda para dentro. Da mulher para ela mesma e seus pares. Por meio do autorretrato, artistas como Anna Bella Geiger interrogam identidades em trânsito, como na série em que o cotidiano indígena aparece lado a lado a retratos de sua vida diária. O videoperformance de Lenora de Barros, 1984, é um divisor de águas literal da mostra: suspenso entre duas salas gera organicidade ao espaço. Com Lenora um texto escrito pode se transformar em vídeo, assim como uma performance desdobrar-se em videoperformance. Contrapondo-se ao discurso geral, Roser Bru, filha de militante catalão, reverencia a única escritora latino-americana a receber o Prêmio Nobel, a poeta chilena Gabriela Mistral. O que se produz entre o olhar e o espaço não passa despercebido entre as artistas mulheres e a violência é tema constante.

Anna Maria Maiolino se autorretrata com tesouras e lâminas postas entre sua língua, numa cena de tensão. O rosto vem à tona e se torna território de interrogações sutis na fricção entre desenho e fotografia, um território visitado desde sempre por uma das artistas chave da contemporaneidade, a argentina Liliana Porter. Quem se deu ao trabalho de folhear catálogos de bienais e exposições das duas décadas focadas pelas curadoras descobriu o apagamento da artista mulher. No entanto, a mostra descobriu e garimpou uma variedade delas, pouco conhecidas, trabalhando temas e estilos diferenciados, dentro de uma diversidade e resistência. Há ainda casos de apagamento por parte do sistema de arte como ocorreu com Carolee Schneemann que começou seu trabalho na década de 60 e só foi reconhecida internacionalmente anos depois. Foi premiada em 2017 com o Leão de Ouro na Bienal de Veneza. Andrea Giunta conta que nos sete anos em que levou para realizar a exposição alguns dados foram alterados na pesquisa. “Houve uma mudança na forma de abordar o feminismo. A figura do feminicídio e a violência com o corpo e a psique das mulheres foram se generalizando de forma impressionantes”. A “microfísica do poder”, como diz Michel Foucault é o poder que atua no cotidiano enquanto relação.

Para ele, o poder é produtor antes de repressor, produz maneiras de viver, produz realidades. Algumas das obras abordam o processo de mudança, a transformação do papel da mulher.

Muitas artistas as curadoras ainda não conheciam, foram descobertas durante a pesquisa e, para a mostra em São Paulo, foram inseridas mais quatro brasileiras. Quem comenta é Valéria Piccoli, curadora da Pinacoteca: “Além das artistas que já expuseram no Hammer Museum, em Los Angeles, e no Brooklin Museum, em Nova York, incluímos trabalhos de Wilma Martins, Yolanda Freyre, Maria do Carmo Secco e Nelly Gutmacher”.

A intenção das curadoras é levar a mostra para algumas capitais da América Latina e Cecilia Fajardo afirma que, em cinco anos, só a Pinacoteca de São Paulo, com a ajuda de seu diretor Jochen Volz, conseguiu viabilizar a itinerância, mesmo com a crise econômica do País. chega ao Brasil para colaborar com a reflexão sobre o lugar da mulher, e casualmente em um momento de indignação sobre o descaso do governo atual frente a episódios como a morte da vereadora e militante Marielle Franco, ainda não solucionada pela justiça após cinco meses de seu assassinato, e os casos cotidianos de feminicídio reportados no Brasil. ✱