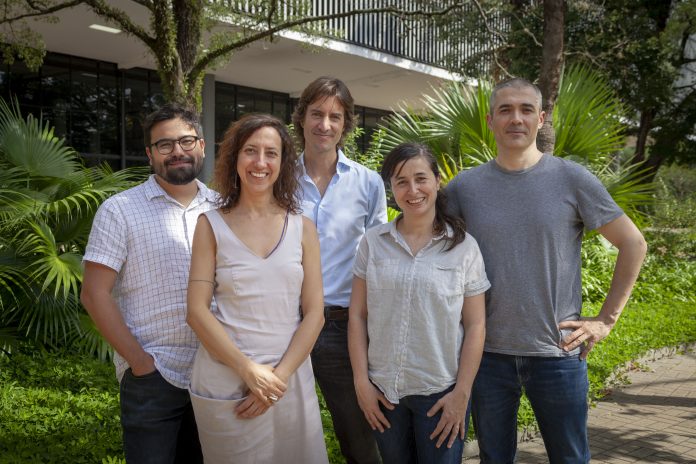

O artista estadunidense Tom Burr leva às cavalariças do EAV Parque Lage, no Rio de Janeiro, exposição Helio-Centricidades, primeiramente realizada no auroras, em São Paulo. A abertura acontece no sábado, 3 de novembro, a partir das 10h da manhã, e o período de visitação se estende até 8 de dezembro.

Duas obras inéditas, especialmente feitas para a exposição no Parque Lage, também estarão na mostra, sendo elas uma instalação e um vídeo. Confira matéria publicada em nosso site na ocasião da mostra no espaço paulista. Iniciativa é uma parceria entre a instituição carioca e o auroras:

“Eu estava realmente interessado em fazer essa exposição, conectar esses pontos entre eu e o Brasil”, conta o artista conceitual estadunidense Tom Burr, que apresenta a individual Helio-Centricidades, no auroras, espaço localizado no Morumbi. Esse desejo dele pode ser facilmente explicado pelo seu entusiasmo sobre a arte feita no Brasil, especialmente entre os anos 50 e 70, período em que nossa arte foi muito permeada pelo que era feito na América do Norte. Mas um artista brasileiro em específico sempre chamou a atenção de Tom: Helio Oiticica, com o qual ele criou relações nas obras que estão na exposição e trouxe, inclusive, para o título.

Tom e Ricardo Kugelmas, proprietário do auroras, se conheceram por intermédio de uma amiga em comum, em Nova Iorque, há aproximadamente cinco anos e se tornaram próximos desde então. O contato de Ricardo com a Bortolami Gallery, que representa Burr nos EUA, fez com que começassem a pensar em fazer algo juntos. O artista conta que é a sua primeira vez no Brasil e ficou muito animado com a possibilidade de fazer uma exposição aqui. Em menos de três semanas, o artista produziu, enquanto morava na casa sede do auroras, a série de obras que compõem a individual: “Eu preferi fazer os trabalhos aqui porque eu tendo a trabalhar como resposta aos espaços onde estou e também porque despachar arte é muito caro”, conta Burr.

A série Spatial Constraints, produzida com camisetas previamente usadas pelo artista, páginas de livros e pinos de aço sobre madeira já era algo que tinha sido planejada por ele para a exposição, pois traz traços de ideia já notável em seu trabalho, mas sempre executada de maneira diferente. Nesta leva, Tom variou ao acrescentar as páginas de livros, todas elas dotadas de informações sobre situações envolvendo o sexo. Essa inclinação de Burr a trabalhar com temáticas que contrapõem o conservadorismo é bastante conhecida em sua trajetória.

Outra novidade é que essas peças são maiores do que as que ele costuma produzir: “Eu quis fazer maiores porque eu queria poder colocar outros materiais. Mas eu não sabia o que ainda”. Ele diz que queria encontrar algo que servisse ao trabalho, e a si mesmo, e a seu corpo, e ao corpo de Helio, dentre outos pensamentos que lhe vieram. Tom também imaginou uma forma de se colocar em relação a questões da cultura queer e da sexualidade: “Um paralelo entre o que está acontecendo agora aqui e nos Estados Unidos, são situações muito similares em termos desse tipo de retrocesso, retrocesso conservador”, comenta.

Com esses propósitos, visitou uma série de sebos atrás de livros antigos: “Encontrei esses livros de meados de 1978/79, que não eram escritos sob uma perspectiva de ‘nós’, era sempre sobre o outro. Eram livros criados para falar sobre outras pessoas. Tinham um pouco de ‘soft porn’, então tinham muitas fotos bonitas de jovens casais heterossexuais e sempre tinham um capítulo sobre ‘os desviados’, os gays, as lésbicas, ‘os pederastas’. Eu achei que aquilo era um tipo de humor, mas é como uma jaula”. Quando encontrou o livro que continha páginas amarelas achou ideal porque fazia duas coisas ao mesmo tempo: “Deu à obra mais informações e tinha a língua portuguesa, que era algo que eu queria colocar”. O amarelo foi especial porque o fez lembrar Oiticica: “É o amarelo forte pelo qual ele é conhecido, mas também é o meu amarelo”.

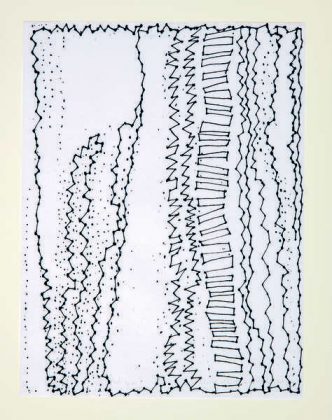

A tela-escultura Hélio-Screen, por outro lado, foi uma ideia concebida quando já estava estabelecido na casa. Ela é inspirada em obras de Helio Oiticica, especialmente os Metaesquemas e em um desenho que Tom achou de 1957 (“é o mesmo ano de construção desta casa!”), mas também está dentro do modus operandi já citado pelo artista, de responder aos espaços. Posicionada em frente a uma porta que leva a um ambiente externo, como uma barreira, a peça também remonta à sensação de seguridade que o artista observou naquele espaço onde passou semanas: “Eu pensei muito sobre a relação da casa com a segurança, com a privacidade, com esse tipo de vizinhança, com o protecionismo. Todas as barras, todos os portões”. Para ele, isso traz uma ideia da Nova Iorque dos anos 70, onde a ideia de sofrer com um potencial crime estava sendo permeando as pessoas. Nela Tom também trabalha com a ideia das venezianas pretas nas janelas do segundo piso da casa, nas quais o atravessar da luz chamaram muito a sua atenção. Ele brinca que as imagens criadas por esse fenômeno o fizeram usar a função stories do Instagram pela primeira vez (“uma parte da exposição que some”).

Nas intituladas As águas de Março (the plan of the house) e As águas de Março (the body in bed), ele explica que foi uma história divertida. Os cobertores escuros, cinzentos, que compõem as peças eram materiais que ele sempre utilizava, mas queria utilizar coisas diferentes. Aconteceu, entretanto, de Ricardo ter dois desses cobertores guardados, que havia trazido de Nova Iorque. A situação singular e o prosseguimento com a ideia de coisas que tinham relação com a casa fez com que Tom optasse por usar esses cobertores.

“Eu me peguei pensando que eu queria fazer algo que se referisse às janelas [dos quartos do imóvel do auroras], fiquei pensando sobre as venezianas. Pensei sobre cortinas, sobre cortinas modernistas. E então fui conhecer a Casa de Vidro da Lina Bo Bardi e me apeguei às cortinas de lá”. O artista foi em busca daquele tipo de tecido, mas achou que não funcionaria muito bem, ali na mesma loja viu tecidos blackout, pelos quais se interessou imediatamente (“significou muita coisa, bloquear a luz, Helio…”, ele ri). A justaposição do blackout com os cobertores que Ricardo tinha trouxe ao artista uma boa sensação: “Eles têm um tipo de percepção estranha, quase perversa, da qual eu gosto. É como se uma pele sensual estivesse friccionando no cobertor”. Neste momento, ficou resolvido que assim seria também por outra questão: isso traria um pouco do Tom nos EUA, com o cobertor, e um pouco do Tom no Brasil, com o blackout.

Personas

Sobre sua relação com a ideia de personalidades que o inspiram, Burr conta que não foi sempre assim. Quando começou, fazia trabalho sobre espaços públicos, parques e espaços físicos, mas nunca teve um assunto específico. Nos anos 2000, ele fez a obra Deep Purple, uma espécie de paredão com madeira, aço e tinta roxa: “Foi uma apropriação de uma peça do Richard Serra, Tilted Arc. Acredito que essa tenha sido a primeira vez que eu assumi uma personagem, que isso se tornou um material. Richard Serra se tornou parte do meu projeto”.

Com o passar do tempo, o artista percebeu que mais e mais pessoas queriam saber sobre sua relação com as pessoas que tomava como personagens, mas sempre havia utilizado aquilo que chama de “white male daddies”. Foi aí que começou a se apropriar de algumas figuras queers, que poderiam ser mais próximas a ele e pelas quais nutria certa curiosidade pro serem “confusas”, sendo o escritor Truman Capote o primeiro dessa lista. “Eu comecei a pensar em personas. E aí em outros momentos Jim Morrison esteve em meu trabalho, Kate Bush esteve em meu trabalho. E essas figuras continuam vindo… É sempre sobre figuras que me interessam, mas nunca é sobre eu exaltando alguém”.

É nesse conjuntura que Helio Oiticica se apresenta para Burr: “Ele é interessante para mim por numerosos motivos. Acho que de alguma forma quando eu era mais novo eu era mais interessado em [Lygia] Clark do que eu Oiticica por uma questão de formalismo. Mas depois me interessei por ele por ser um pouco confuso, como personagem, e também por ser queer“, explica. Não teve dúvidas, portanto, que Helio seria essa persona com quem seu trabalho confluiria nessa sua primeira exposição no Brasil: “E ele foi para Nova Iorque, e eu vim para cá. E então pensei que era uma época oposta a onde estamos agora. Ele estava acreditando em liberdade. E eu acho que estamos em um lugar diferente agora”, comenta Tom, que vincula isso tanto à questão de um excesso de segurança, sobre o qual já falou ao citar sua impressão sobre imóvel e a região que abriga o auroras, e também ao clima político, no qual sente que as coisas estão regredindo em muitos aspectos.

“Mas Helio é também uma figura interessante de se colocar próximo a mim. Eu pensei nele de uma forma romântica, eu queria ser como ele. É como quando você se perde em outra pessoa, quando você tem aquela incrível queda por alguém e você perde parte de si, e quer ser como essa outra pessoa”, Tom desenvolve. Para ele, isso é um tipo de narcisismo. E isso era o que ele realmente queria que acontecesse durante a produção dessas obras de Helio-Centricidades: confundir-se a si mesmo com a persona.