Em 13 de novembro de 2015, o fotógrafo estadunidense Peter van Agtmael estava em Paris durante um ataque terrorista massivo efetuado pelo grupo Estado Islâmico (EI). À noite, ao retornar para o quarto de hotel, Peter se sentiu paranóico pela primeira vez em muito tempo. “Eu já havia coberto conflitos por dez anos e sempre tinha sido capaz de me preparar [psicologicamente] para a experiência. Naquela vez, pego de surpresa, fiquei meio acordado a noite toda”, conta. O choque continuou a reverberar, mesmo após o fotógrafo retornar para casa, em Nova York. Até lá, ao usar o metrô, Peter se via mantendo as costas contra a parede, quando possível, e examinando cada rosto, ao mesmo tempo que mapeava suas rotas de fuga. “Sempre fui um visitante dos conflitos de outras pessoas, mas em Paris, quando a violência chegou tão repentinamente em um espaço que eu associava com conforto e santuário, tive uma pequena compreensão do que as pessoas comuns que vivem em uma guerra sentem todos os dias. Dez anos de trabalho em conflito e eu havia perdido uma das lições mais fundamentais”.

Tal dissonância entre as percepções, dos estadunidenses, quanto às guerras pós 11 de setembro e a violência vivida por pessoas presas em zonas de conflito é o pilar narrativo do mais recente projeto de Peter, Sorry for the War (Nos perdoem pela guerra, em tradução livre). Nele, as fotos sequenciadas de forma não linear entrelaçam e costuram a guerra no Iraque durante o tempo do EI, o êxodo em massa de refugiados para a Europa, militarismo, terrorismo, nacionalismo, criação de mitos e a propaganda de guerra. O material reunido em Sorry for the War (cujos textos e legendas vêm escritos em inglês e árabe) nos lembra que, embora as guerras recentes dos Estados Unidos tenham sido praticamente esquecidas, suas consequências continuam a reverberar, como nota o autor.

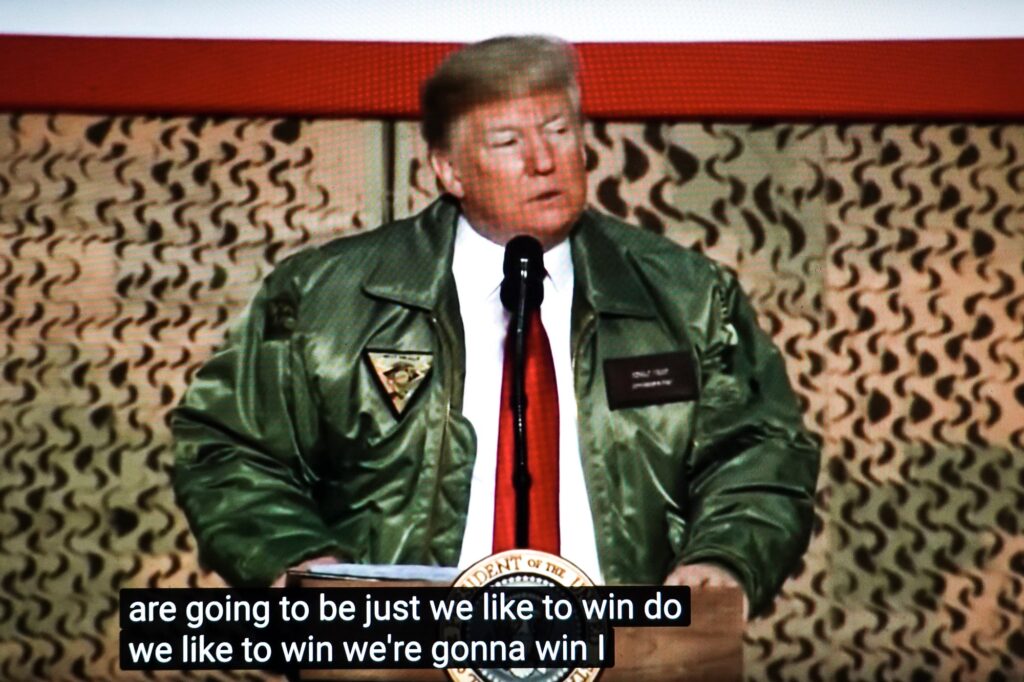

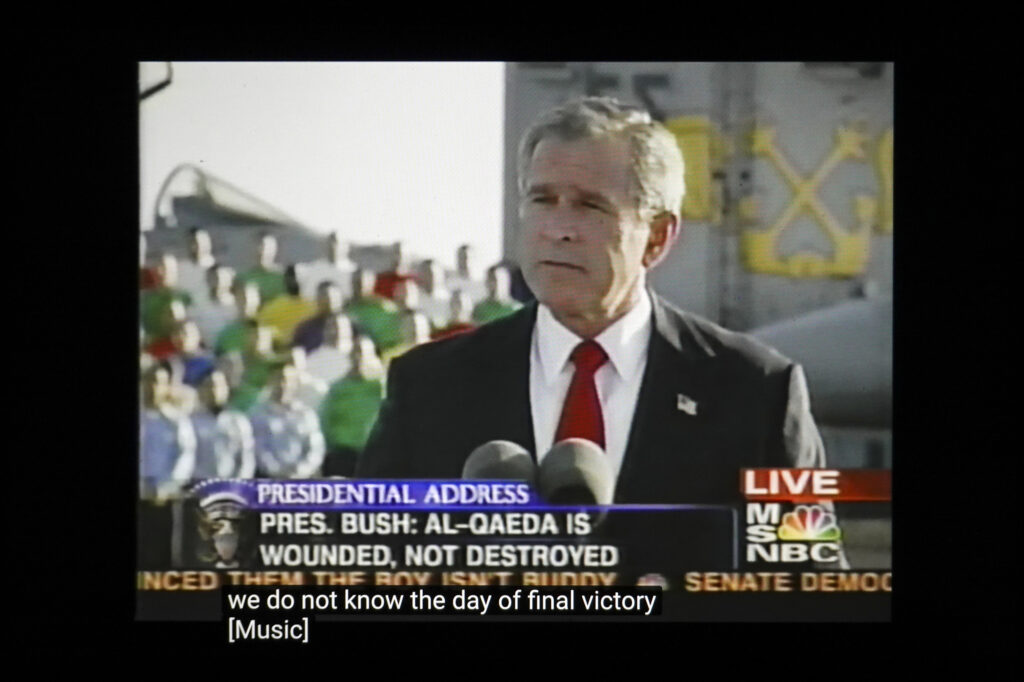

Os registros perturbadores, de humor ácido (acentuado pela plasticidade trazida no uso do flash e pela ordenação astuta das imagens no livro), contraditórios, misteriosos e, por vezes, condenatórios, são articulados por Peter para estudar a construção da ideia de uma guerra sem fim. Embora mostre um mundo pós 11 de setembro – “ataque que ‘nos deu licença’ para usar nossos medos como desculpa para qualquer coisa” -, Sorry for the War cumpre o dever de utilizar a história recente como guia, mas não limitar-se a ela, já que “também deve-se olhar para a totalidade da história americana como uma estrutura: as coisas não acontecem apenas por causa de um evento, elas acontecem como parte do continuum da história”. Fora do front, o fotógrafo foca nas sequelas dessa cultura, “servindo tanto como evidência quanto interpretação de um país à deriva, com consequências muitas vezes desastrosas”, e incluindo a noção de guerra eterna, exemplificada muito bem em quatro registros de discursos televisionados dos últimos presidentes dos EUA (Bush pai e filho, Obama e Trump; com exceção de Bill Clinton), cujas falas deveriam anunciar o fim de determinados conflitos e acabam por reforçar, nesses trechos congelados por Peter, o oposto.

O título do livro, encontrado em um post-it rosa choque na capa da publicação, vem de uma fotografia tirada por Peter de uma ação, com o nome de Balloons for Kabul (Balões para Cabul, em tradução livre), em uma galeria de arte em Nova York. “Os nova-iorquinos escreveram notas para o povo de Cabul que seriam entregues a eles com balões cor-de-rosa durante seu trajeto matinal. Foi uma resposta bem intencionada, mas totalmente inacessível a um conflito que já durava uma década. Muito do trabalho que faço é sobre a desconexão entre os EUA e as consequências de suas – ou de nossas – ações imperiais no exterior. Aquela nota e aquele evento pareciam simbolizar muito da desconfiança e cinismo que eu nutria por nossa ideia distorcida de empatia coletiva”, ele conta à também fotógrafa Tanya Habjouqa. “Essa nota parecia apropriada porque este livro é meu pedido de desculpas e uma declaração de desamparo sobre o que aconteceu nas últimas duas décadas. Não posso mudar nenhum resultado, mas certamente posso criar um documento rigoroso interpretando o que está acontecendo. E eu acho que é em parte por isso que o olhar sobre os estadunidenses neste livro é meio brutal e sarcástico. Eu conheci a generosidade e a graça no coração dos Estados Unidos. Da mesma forma, conheci muito bem a violência incessante”, complementa o fotógrafo.

A escolha da sátira como veículo da crítica – ao invés do uso deliberado do choque – mostra não só sua experiência (vasta para um profissional tão jovem), mas delineia um caminho contrário ao do mercado de notícias, como explica Susan Sontag no livro Diante da Dor dos Outros: “A busca por imagens mais dramáticas (como elas são descritas frequentemente) guia a produção de fotografias, e é parte da normalidade de uma cultura em que o choque se tornou um estímulo de consumo e fonte de valor”. Sobre as fotos-choque (como chamou Roland Barthes), Sontag questionaria: “Você pode olhar para isso?”. “Existe uma satisfação em ser capaz de ver a imagem sem fechar os olhos. [Mas também] existe o prazer de fechar os olhos diante do horror”, pontua. Seja pela indignação, pelo mistério ou pela sátira, Peter consegue manter, através de Sorry for the War, a prevalência do “por que?”. “Por que essa face em Guantánamo foi escondida?”; “por que as pessoas vão a museus olhar drones?”; “por que o cenário atrás dessa criança está em ruínas?”; “por que há uma enorme celebração esportiva no meio de um livro sobre conflito?”.

Visualizando a guerra?

Em uma época na qual política é frequentemente consumida pelos cidadãos de maneira visual – por meio das mídias sociais, coberturas noticiosas em vídeo ou cultura popular -, a necessidade de tomar consciência do peso da comunicação visual é cada vez mais premente. “Essa necessidade se torna ainda maior ao considerarmos que tão poucos de nós [habitantes de áreas isentas de conflito] têm, agora, experiência direta na guerra ou com o exército”, assim argumentam Nick Robinson e Marcus Schulzke no estudo Visualizing War? Towards a Visual Analysis of Videogames and Social Media. Segundo os autores, ao ser vivenciada cada vez mais remotamente pelos cidadãos, a guerra acaba sendo apresentada como um espetáculo centrado no uso de artilharia remota cada vez mais poderosa e tecnologicamente sofisticada (a exemplo das imagens recentes demonstrando o poderio do Domo de Ferro, em Israel, ora parecidas com cenas de Star Wars, outras com fogos de artifício).

Robinson e Schulzke apontam que: “As consequências desse retrato crescente da guerra como entretenimento podem sugerir um movimento em direção a uma cidadania cada vez mais soporífera que se torna progressivamente desengajada, não questionando mais por que lutamos, ao invés disso se perdendo ‘no fato de que lutamos”’. Os pesquisadores complementam que é possível observar uma variedade de respostas dos cidadãos a essa espécie de conteúdo “de distração, deslumbramento e voyeurismo” a ser “positivamente mobilizado para apoiar ativamente a ação militar”.

Uma observação importante feita em Visualizing War é que uma amostra considerável dos estudos acerca do militarismo “enfatizam as maneiras pelas quais temas nacionalistas e militaristas surgem em conjunto”, no interesse do Estado e de suas forças armadas. Utilizando os Estados Unidos como estudo de caso, Robinson e Schulzke afirmam que “a recente desilusão com as guerras no Iraque e no Afeganistão, combinada com uma demanda de ‘apoiar as tropas’ em todos os momentos, levou a um subgênero de meios de comunicação de guerra que demonstram isso”. Tal fenômeno também é descrito por Peter:

Nos últimos anos, tivemos [nos EUA] um presidente que criou uma atmosfera de profundo medo ao explorar a ideia de ameaças a este país, nossa liberdade, nossa segurança. Então, quando eu olho para a presidência de Trump, vejo o mundo pós 11 de setembro escrito por toda parte. O ano de 2020 foi, para mim, o ápice da história americana recente. Ele incorporou todas as forças políticas que estiveram em movimento nas últimas décadas.

O estudo também chama atenção para as imagens de conflito criadas para videogames e as envolvidas em sua divulgação. É estimado que o jogo Call of Duty, por exemplo, tenha aproximadamente 100 milhões de participantes mundialmente e que as vendas dos produtos premium englobados pela franquia tenham ultrapassado 400 milhões de dólares, desde seu lançamento em outubro de 2003. Esse não é um caso isolado, no entanto. Como o professor associado de Ciências da Comunicação da Universidade da Georgia, Roger Stahl, identificou: “11 de setembro de 2001 e as guerras que se seguiram no Afeganistão e no Iraque deram início a um boom nas vendas de videogames com tema de guerra”.

Citando o trabalho de Vit Šisler, pesquisador da intersecção de cultura e mídia digital e professor assistente da Charles University, em Praga, o estudo ressalta que os jogos militares normalmente contêm representações estereotipadas dos muçulmanos. Šisler argumenta que “o inimigo” é coletivizado e linguisticamente identificado como “grupos terroristas”, “militantes”, e “insurgentes”, enquanto as tropas americanas ou aliadas são humanizadas e individualizadas, com personagens jogáveis e não jogáveis “retratados com apelidos ou características visuais específicas”. Além disso, as “forças aliadas” também são mostradas como parte de uma ação multilateral, o que justificaria “a retórica de uma guerra contra o terrorismo, com o inimigo do Oriente Médio, exigindo contenção e intervenção militar quase contínua”. Mas não só: tomando como ponto de partida tais representações, é possível supor, controvertidamente, que problemas sociais e políticos complexos podem ser resolvidos de forma tão somente militar. Em renitência a essa tipificação visual, Peter van Agtmael relata a Tanya Habjouqa: “Quando meus olhos estão voltados para os iraquianos, afegãos e sírios pegos no meio desse caos, é muito mais gentil. E isso é em parte porque tenho um maior grau de simpatia pelas verdadeiras vítimas deste conflito. Uma reação ao fato de que esses grupos geralmente foram marginalizados visualmente e apenas vistos em momentos de extrema violência e tristeza ao longo da história da fotografia”.

Mesmo que, como dito acima, seu olhar sobre os estadunidenses seja mais analítico, em Sorry for the War, Peter direciona sua crítica pungente ao Estado e ao imperialismo, retratando soldados de sua terra natal com humanidade também. Alguns desses personagens lidam com sequelas físicas do seu tempo em combate, outros psicológicas, ou ainda, criminalidade em decorrência do desemprego.

Meredith Kleykamp, diretora do Center for Research on Military Organization, da Universidade de Maryland, salienta que as taxas de desemprego são mais altas entre os veteranos, em comparação aos não veteranos, com a maior disparidade ocorrendo entre as mulheres. No estudo Unemployment, earnings and enrollment among post 9/11 veterans, Kleykamp indica que, em 2011, aproximadamente 12% de todos os veteranos pós 11 de setembro e quase 30% daqueles com idade entre 18 e 24 anos estavam desempregados. Dado que os veteranos de hoje são mais propensos, que seus pares de gerações anteriores, a casar e ter filhos, os efeitos da transição entre vida militar e civil apresentam reveses que se estendem aos seus cônjuges, crianças e comunidades. Em pesquisa anterior, ela aponta que nem todos os soldados entram na vida militar com ensejos de crescimento no exército. “Os jovens com nível socioeconômico mais baixo tinham quase metade da probabilidade – do que seus pares de origens mais favorecidas – de se matricular na faculdade em vez de se alistar nas forças armadas”, explica. Os resultados de sua análise mostram que as metas educacionais desempenham um papel importante na decisão de se alistar nas forças armadas nos Estados Unidos, ainda mais com a chamada “Post 9/11 GI Bill”, lançada em agosto de 2009, que paga as mensalidades e taxas de escolas estaduais.

Army Dreamers

“Luto no aeródromo. O clima está mais quente, ele está mais frio. Quatro homens de uniforme para levar para casa o meu pequeno soldado”, canta Kate Bush em Army Dreamers, uma das 68 músicas consideradas “inapropriadas” para tocar na BBC, a corporação pública de rádio e televisão do Reino Unido, durante a Guerra do Golfo, para a qual foi mobilizado pelos ingleses o maior contingente de soldados entre qualquer estado europeu que participou das operações de combate.

Pouco mais de uma década depois, o Reino Unido se envolveu na Guerra do Iraque, iniciada em 2003 e finalizada em 2011, com o encerramento oficial das operações de combate inglesas em 30 de abril de 2009.

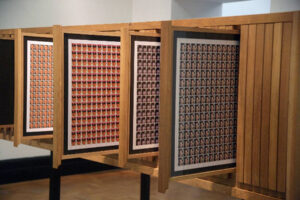

No decorrer do conflito, Steve McQueen foi selecionado pelo programa oficial de artistas do Museu Imperial da Guerra para produzir uma obra de arte sobre as Forças Armadas Britânicas. Em 2006, viajou para Baçorá, uma das três maiores cidades do Iraque, onde passou seis dias integrado com as tropas britânicas. Tendo trabalhado com vídeo arte por pelo menos uma década neste ponto, McQueen planejava produzir um filme testemunho sobre as tropas servindo no Iraque; no entanto, mesmo integrado aos combatentes, ele foi submetido a restrições de movimento que deixaram-no frustrado e anularam seus planos. Mais tarde, em sua casa em Amsterdã, McQueen estava postando sua declaração de imposto de renda quando percebeu que o selo no envelope tinha um retrato de Vincent van Gogh. As proporções do retrato no selo e o fato de que eles podem chegar aos diversos cantos do mundo, fizeram com que a ideia soasse promissora ao artista. Estampando os selos estariam, então, retratos de soldados que haviam morrido em combate, como uma forma de homenagem. McQueen declarou: “Um conjunto oficial de selos do Royal Mail me pareceu uma forma íntima, porém distinta de destacar o sacrifício de indivíduos em defesa de nossos ideais nacionais. Os selos se concentrariam na experiência individual sem eufemismos. Seria um reflexo íntimo da perda nacional, isso envolveria as famílias dos mortos e permearia o dia a dia – cada casa e cada escritório”.

Diante do desinteresse mostrado pelo Ministério de Defesa quando McQueen apresentou seu projeto, o artista contratou um pesquisador para entrar em contato com cada uma das famílias que haviam perdido entes queridos no Iraque e solicitar uma imagem deles, já que o ministério também havia se recusado a fornecer os retratos. Inicialmente foram contatadas 115 famílias, das quais 102 responderam e, dessas, 98 concordaram em participar. Desde o início do projeto, no entanto, mais baixas ocorreram e, da mesma forma, todas as famílias foram convidadas pelo artista a participar do projeto e honrar seus entes em Queen and Country (Pela Rainha e pela pátria, em tradução livre).

Para a versão final do trabalho, McQueen criou um gabinete de carvalho contendo 120 painéis verticais de dupla face, que podem ser retirados para visualização, e nos quais são exibidas 160 folhas de selos com os retratos dos militares britânicos que morreram em serviço no Iraque. Cada folha contém detalhes como nome, regimento, idade e data da morte impressos em sua margem. No gabinete, as folhas estão colocadas em ordem cronológica, das sete baixas em 21 de março de 2003, até o sargento “Baz” Barwood, da RAF, morto em 29 de fevereiro de 2008. Para Jo O’Connor, da BBC, Steve McQueen afirmou que tinha esperanças que a exposição permitisse às pessoas a reflexão sobre as vítimas da guerra. “Mais de 650.000 homens, mulheres e crianças iraquianos também morreram neste conflito e espero que, ao permitir que as pessoas se identifiquem com os soldados britânicos que morreram, também pensem nas pessoas no Iraque”, disse o cineasta.

De acordo com o artista, Queen and Country nunca poderá ser completa até que o Royal Mail permita o uso geral dos selos. O serviço de correio inglês negou a proposta de McQueen justificando que as famílias dos mortos e o público achariam os selos “angustiantes e desrespeitosos”, apesar do sólido apoio demonstrado pelas famílias, pelas forças armadas e, também, pelo público, que juntou 26.673 assinaturas em uma petição para apoiar o projeto, quando Queen and Country terminou sua exibição pelo país em 2010.

Se eu pudesse fazer alguma coisa por você

Para o curador de arte Moacir dos Anjos, em Introdução à Estética: Uma conversa entre arte, filosofia e psicanálise, os trabalhos de Steve McQueen e Emily Jacir sofrem uma polinização cruzada quando se referem ao luto e às consequências brutais dos conflitos; em especial, Moacir cita a instalação fotográfica Where We Come From, da palestina Jacir.

Em julho de 1950, a Lei do Retorno foi adotada pelo Knesset, em Israel, segundo a qual, todo judeu – não importando sua origem no mundo – poderia clamar o direito a cidadania e residência no Estado de Israel. Em contrapartida, mais de 700.000 palestinos foram expulsos ou fugiram da região durante sua fundação. O exílio pelos exilados. Peter Beinart, em artigo de opinião para o The New York Times, sugere que “reconhecer e começar a remediar essa expulsão – permitindo o retorno dos refugiados palestinos – exige imaginar um tipo diferente de país, onde os palestinos são considerados cidadãos iguais, não uma ameaça demográfica. Para evitar esse ajuste de contas, o governo israelense e seus aliados insistem que os refugiados palestinos abandonem a esperança de retornar à sua terra natal”.

Para Edward Said, cujo texto Orientalismo é considerado um dos fundadores do pensamento pós-colonialista, “é como se a experiência coletiva judaica reconstruída, representada por Israel e o sionismo moderno, não pudesse tolerar que outra história de expropriação e perda existisse ao lado dela – uma intolerância constantemente reforçada pela hostilidade israelense ao nacionalismo dos palestinos, que têm reconstruído dolorosamente uma identidade nacional no exílio”.

Nesse contexto, aproveitando sua capacidade de se mover com relativa liberdade em Israel com um passaporte americano, Emily Jacir propôs a seguinte questão a outros palestinos: “Se eu pudesse fazer qualquer coisa por você, em qualquer lugar da Palestina, o que seria?”. Em uma troca não material, eles fornecem seus desejos, saudades e sonhos, e ela promete realizá-los. “Ela faz do corpo dela uma extensão do corpo dessas pessoas para realizar os seus desejos”, como coloca Moacir dos Anjos.

Na apresentação de Where We Come From (De Onde Nós Viemos, em tradução livre), contra painéis brancos, letras pretas descrevem os pedidos feitos a Jacir (transcritos em inglês e árabe) e imediatamente ao seu lado, a artista insere fotos coloridas como atualização documental de sua missão. Em alguns casos, como o de Rizek, ela acrescenta notas próprias abaixo do pedido. “Vá até Bayt Lahia e traga uma foto da minha família, especialmente dos filhos do meu irmão. Faz três anos que estudo na Universidade de Birzeit e não consigo permissão para ir a Gaza ver minha família. Não tenho permissão para estar na Cisjordânia como um cidadão de Gaza; assim, estou confinado a Birzeit até terminar meus estudos”, pediu Rizek. Em sua nota, Jacir relata que “sua família ficou muito feliz por eu poder trazer limões e morangos plantados por eles. Eles me levaram à sua plantação e colhemos limões e morangos para Rizek. Também trouxe para ele o ma’amoul que sua mãe fez, um par de botas, dois cintos e nozes”. Quatro fotografias mostram a família de Rizek e os filhos de seu irmão colhendo os frutos que Jacir cita.

As descrições envolvem coisas que geralmente tomamos como certas, como garantidas: visitar nossa família, jogar futebol, rever a casa da nossa infância. Este último foi o caso de Ibrahim. “Vá a Jaffa, encontre a casa de minha família e tire uma foto. Como refugiado, sou proibido de visitar meu país pelas autoridades israelenses, que controlam todas as fronteiras em desafio às resoluções da ONU”. Ao tecer sua resposta, a artista admite a falha em conseguir o que havia prometido em troca: “Depois de passar duas tardes em Jaffa, não consegui encontrar a casa. Os nomes das ruas, agora, são em hebraico. Perguntei às pessoas e conversei com quatro dos moradores mais velhos de Jaffa, mas eles não lembravam onde ficava a casa. Recordavam-se muito bem do nome da família e sabiam que era de Jaffa”. Nessa peça, a parte destinada ao registro fotográfico está em branco.

“No entanto, é apenas essa tradução, escrita em linguagem clara e depois realizada fotograficamente, que para muitos é intransponível. Ir da descrição escrita à atualização fotográfica pode ser fácil para alguns, como Jacir, que tem passaportes americanos. Mas para outros desafortunados envolvidos na política do conflito israelense-palestino que vem ocorrendo desde 1948, o terreno entre texto e fotografia, descrição e realização, representa um abismo intransponível, uma impossibilidade na qual um complexo de desejo é construído”, escreve o historiador e crítico cultural T. J. Demos em um ensaio sobre a obra. “Essas peças encenam uma desigualdade perversa entre as coisas e as pessoas. Essa desigualdade é a capacidade das mercadorias de se moverem com relativa liberdade nos mercados globais e nas fronteiras nacionais, ao passo que as pessoas são restritas física e geograficamente. Pessoas, não coisas, têm a entrada negada em certos territórios ou nações, arregimentados de maneiras que são politicamente instrumentais para manter corpos políticos, agrupamentos econômicos e identidades étnicas”, completa Demos.

Where We Come From foi realizado de 2001 a 2003. Moacir lembra que, no ano seguinte, Jacir emitiu uma nota esclarecendo que não conseguiria mais realizar o projeto, “não tenho mais permissão para entrar em Gaza e em certas cidades palestinas na Cisjordânia”, conta ela. “Palestinos com passaportes estrangeiros estão cada vez mais sendo impedidos de entrar no país em todas as travessias de fronteira e sendo forçados a emigrar. Israel decidiu que a ‘liberdade de movimento’ não é mais um direito dos titulares de passaportes americanos e criou medidas para garantir isso”, escreve a artista na nota.

Mesmo que transitem entre meios e campos diferentes – da instalação à fotografia documental – os quatro trabalhos referidos neste artigo compartilham o fato de serem documentos de sofrimento, e como escrito por Susie Linfield, “documentos de sofrimento são documentos de protesto: eles nos mostram o que acontece quando nós desfazemos o mundo”.

…

Read in English, click here.