Por Patricia Rousseaux e Jotabê Medeiros

Num movimento inverso ao de tradicionais potências culturais, como São Paulo, Rio e Minas, contaminadas pela guerra cultural da extrema direita e assistindo à atrofia de suas antigas glórias, o pequeno Espírito Santo veio comendo pelas beiradas, como se costuma dizer. Nos últimos anos, o estado consolidou suas políticas públicas para a área da cultura e se tornou uma agradável surpresa de êxito no setor. Em maio de 2022, inaugurou o Parque Cultural Casa do Governador, uma das maiores galerias a céu aberto do país, à beira mar, com 93 mil metros quadrados, abrigando 32 obras de arte site-specific (ao exemplo de Inhotim), promovendo uma interseção rara entre arte contemporânea e natureza. Em janeiro de 2026, vai coroar seus investimentos com a inauguração do Cais das Artes, projeto de museu e teatro para grandes eventos do premiado arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha (1928-2021), Prêmio Pritzker de Arquitetura. “O Espírito Santo era o segredo mais bem guardado do Brasil”, disse recentemente o governador Renato Casagrande. “E agora a gente quer contar isso para todo mundo”.

E qual foi o segredo do desabrochar cultural do Espírito Santo? Estaria sua cultura atrelada a uma estratégia econômica e fiscal (trata-se do estado que mais realiza investimentos e com a maior poupança corrente do país em 2024, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional)? Arte!Brasileiros sentou-se à mesa com o jovem Fabrício Noronha, secretário de Estado da Cultura do Espírito Santo (e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura), de apenas 41 anos, para conversar sobre o fenômeno. Com franqueza, Fabrício é cristalino: para ele, não há mistério, a estratégia consiste fundamentalmente na continuidade, no esforço paciente e perseverante de políticas universalizantes.

ARTE!✱ – Nós queríamos entender um pouco como você chegou nessa secretaria, em que momento; o que você encontrou, em termos de dificuldades, e como vocês conseguiram, a partir do que encontraram, iniciar um trabalho.

Fabrício Noronha – Primeiro, eu acho que uma coisa importante de pontuar é que eu venho de um trabalho já de muitos anos no campo da cultura, da produção cultural, tanto como artista quanto como produtor, fazendo curadorias, produzindo eventos, pensando muito também a cultura e, enfim, as linguagens artísticas como plataformas de transformação; antes, com as iniciativas privadas, mas já com espírito público, pensando muito a cidade, pensando muito o Estado. Então, isso pôde me subsidiar. Venho de um repertório tanto de observar outras iniciativas de outros lugares quanto observar o próprio trabalho que a secretaria vinha fazendo, olhando de fora e vendo coisas que poderiam ser melhoradas. É nesse momento que o governador (Renato) Casagrande ganha a eleição e me convida, nessas primeiras conversas, para discutir alguns desses highlights, e coisas que precisavam ser feitas, que eu via como estruturantes, já aparecem, e a gente já inicia ali uma pactuação em torno (e depois soube também que foi esse também um dos motivadores do convite para a secretaria) da perspectiva de um olhar transversal para a cultura. Porque eu, apesar de ter uma atuação na música, nas artes, uma atuação na produção, transitei muito na literatura também, sempre transitei muito nas outras linguagens. Não tinha uma atuação identificada como alguém do teatro, alguém da literatura ou alguém do cinema, enfim. E aí eu consegui trazer isso nessas primeiras conversas de planejamento, e entendo hoje que foi até esse o motivo da percepção e da decisão do governador lá naquele momento, de trazer alguém que tivesse essa transversalidade ali no DNA.

ARTE!✱ – Estamos falando da eleição de 2018?

É, essa conversa, a primeira, foi em dezembro de 2018, e eu assumo no dia primeiro de janeiro de 2019..

ARTE!✱ – No meio disso teve uma pandemia, certo? O desafio grande nessa pandemia foi justamente que os artistas não tinham palco. Como foi atravessar isso e ainda ter números bons para apresentar?

Antes de entrar mais na coisa da pandemia, só quero concluir esse ponto em relação a isso que eu percebi, que encontrei quando eu cheguei, né? Então foi assim: o que eu encontrei, e eu já tinha essa percepção antes, foi uma secretaria em um contexto muito focado em torno da política do fomento direto dos editais, que é a principal forma que a gente tem de apoiar os artistas. Mas uma secretaria atuando pouco em outras frentes ou diversificando pouco suas formas de financiamento. Então, nesse primeiro momento, a gente foca no primeiro ciclo. Aí vem a pandemia no meio, atrapalhando esse planejamento, dificulta a gestão de pavimentar novos mecanismos, trazer experiências e boas práticas de outros lugares, e então passamos a um ponto de vista muito de estruturação de legislações, de organização de processos. Nesse meio tempo, a gente começa a estruturar uma lei de incentivo de ICMS, que o Espírito Santo não tinha ainda, e que é fundamental para todo esse processo e, consequentemente, esses resultados que a gente alcançou hoje. Ela foi aprovada quando? Ela foi aprovada um pouco depois da pandemia. A gente tá agora no quarto ciclo, 2024 é o quarto ciclo, então em 2021 é que ela começa.

Foi sendo gestada nesse meio tempo aí da pandemia e não foi um… Não é nunca um processo tranquilo, né? Você criar novas leis, novos mecanismos que vão impactar no orçamento público. Então, houve muita conversa com as secretarias de Fazenda, com a do Planejamento, para você pactuar essa grande entrega, e hoje a gente tá trabalhando com algo em torno de R$ 25 milhões por ano. Que é um volume, para o Espírito Santo, muito bom e até, se você olhar o ranking dos estados, um número considerável num contexto nacional. Só na lei de incentivo do ICMS. E aí tem outros resultados. Tem um outro processo que a gente faz de estruturação de lei que teve muito a ver com a coisa da pandemia, que é o que a gente convenciona hoje chamar de Fundo a Fundo. É o nome do programa. Então, naquele processo todo, da construção da Lei Aldir Blanc, né, que foi a lei emergencial, e eu participei muito ativamente disso – e posso falar em outro momento mais detalhadamente desse bastidor e desse processo -, qual era a potência ali por trás daquele mecanismo? Era uma descentralização de recursos, naquele caso emergencial, para poder destravar a inoperância que o governo federal estava tendo no desdobramento, no enfrentamento da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, era o que o setor cultural, no seu acúmulo, sei lá, dos últimos 20, 30 anos, discutia, que era coisa do Sistema Nacional de Cultura, dos papéis dos municípios, dos papéis do Estado, de um desejo (de criar o) que algumas pessoas chamam de SUS da Cultura, ou seja, um modelo parecido com o do SUS ou do Fundeb, de transferências via fundo, nos quais você consegue, utilizando a capacidade orçamentária que o governo federal tem, irrigar essa cadeia toda, principalmente do fomento direto. Então, naquele momento, no meio da pandemia, a gente ao mesmo tempo estava executando e trabalhando uma ação emergencial própria, uma das primeiras do Brasil, um edital de apoio emergencial. Tivemos um insight assim: OK, tem todo esse aspecto, né? Mas olhando friamente, tem uma coisa muito forte que vem depois disso, e que foi se consolidar com a Lei Paulo Gustavo, com a Política Nacional Aldir Blanc, esse gesto de transferência, essa descentralização. No meio da confusão, a gente manda para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que iria regulamentar a aplicação da Lei Aldir Blanc no Espírito Santo e, para nos dar segurança jurídica, a gente faz uma alteração na Lei do Fundo, possibilitando a transferência dos fundos municipais. E estabelece uma política, a partir daí, com aquilo já resolvido legalmente, para abrir uma porta para o fundo trabalhar. Quando a confusão da pandemia diminui, a gente começa a regulamentar isso e lança um programa de coinvestimento de recursos em cultura com os municípios, no primeiro momento com foco no fomento direto. Estabelecemos uma tabela a partir do porte de cada município, na qual a gente chega com até R$ 4 para cada R$ 1 que o município coloca no seu fundo municipal. Tem quatro para um, três para um, dois para um e um para um, com os municípios maiores colocando um real para um real do Estado, nessa lógica. E a gente lança um programa que chama, convoca os municípios a isso. Obrigando, ou trazendo como contrapartida que, para receber o recurso, precisa ter o fundo. E o cenário de 2020 era que só 15 dos 78 municípios do Espírito Santo tinham um fundo. E, a partir desse programa, num primeiro momento, simplesmente com o movimento político em torno da própria Aldir Blanc, a gente vai expandindo isso e, ano a ano, aumentando.

Então, em 2021 a gente chega a 26; em 2022, a 43 municípios; e hoje a gente tá com quase 100% dos municípios do estado, pouco mais de 60 municípios. Estão com seus fundos de cultura rodando, não só ativos, porque desses 15 de 2020 só dois estavam rodando, né? Porque a gente sabe também que, na cultura, tem essa fragilidade: você tem a legislação, mas não tem o orçamento. Ao provocar com essa contrapartida, esse coinvestimento, o prefeito olha: “Pô, se aqui eu coloco R$ 100 mil e vai virar R$ 500 mil, então eu vou colocar R$ 100 mil reais. Se não tem isso, eu não vou botar nada, ou vou deixar isso no final da fila das minhas prioridades”.

ARTE!✱ – Você deu um dado de que o Espírito Santo foi o estado que teve a maior execução da Lei Paulo Gustavo. Algo em torno de 101%, 102%. Essa organização ajudou, você acha?

Essa organização dos fundos? Total, porque esse processo todo, para além de ter sido de uma implementação de uma política, da criação desses fundos, foi uma grande escola de gestão. Porque você, junto com o estabelecimento dessas regras e dessas metas, você também desafia a gestão municipal a uma responsabilidade maior. Dessa forma, a pessoa que vai cuidar desse cofre e dessa política não pode ser mais o primo da filha da vizinha, do cunhado. Entendeu? Não pode ser mais aquela coisa: “Ah, o meu primo é….”. Ou então um cargo político ou uma pessoa que é o último da lista ali – que é a realidade, né? E que tem mudado, na verdade, mas que era muito a realidade daquela época. Então com isso você sobe a régua. Você diz: “Vamos falar sério aqui: tem recurso, mas tem prazo; você tem que cumprir isso aqui, porque senão o recurso não chega, senão você não presta contas, e depois vai ter problema com o Tribunal (de Contas)”.

Então isso teve um efeito também no dia a dia, não só nesses dados agora da LPG, e nem tanto nesse caso específico (e esse diz mais a respeito ao que nós fizemos no fundo estadual), mas quando a gente olha outros dados da execução da própria Aldir Blanc I, da LPG e agora da PNAV, e quando a gente anda também, né, roda o Espírito Santo pelo interior, a gente sente. Enfim, para ter ideia assim de número, a gente tá falando de um fundo de cultura estadual que nessa época executava em torno de 350 projetos, e hoje a gente está batendo mais de 500, mas assim, em torno disso, ou seja, a capacidade da secretaria (e era só a gente, mais dois municípios, que era Cachoeiro e Cariacica, lançando editais) era perto de 350 projetos.

Com esse programa, a gente passou a rodar 1.100 projetos financiados, somando todos esses (no último, foram 54 municípios, mas no outro foram 45), enfim. Todos esses editais pequenos, médios, que esses municípios lançaram. E a capacidade do município de chegar aonde a gente nunca conseguiria chegar, porque por mais que a gente faça esforço de divulgação, de rede social, disso e daquilo, a proximidade do cidadão com a municipalidade é outra. É aquela de você encontrar o prefeito no supermercado, o município pequeno brasileiro é isso, encontra o gestor ali, então tem uma outra dinâmica. A secretaria estadual de cultura fica lá em Vitória, um negócio quase inatingível, sei lá, é muito desfocado do ponto de vista, por exemplo, de um mestre da cultura popular, de uma comunidade quilombola no interior do estado. Poucos vão acessar mesmo, mas não porque a gente não faz o nosso trabalho, é porque é da natureza mesmo dos papéis, né? Então, no papel do município, você tem uma política lá de salvaguarda do patrimônio cultural para o quilombo com essa proximidade, e você pode acessar de fato aquele cidadão. Então, não tem mágica nenhuma nisso porque isso tudo tá respaldado nesse acúmulo que eu falei anteriormente, que foi essa discussão sobre o Sistema Nacional de Cultura, que a gente vê há quanto tempo isso acontecendo? Aí, correndo no tempo, vai culminar nesse momento que a gente tá hoje, com a Política Nacional Aldir Blanc, que estabelece recorrentemente esse recurso e até nos faz refletir sobre o os caminhos da nossa política, porque de alguma maneira a gente tá disputando o mesmo cliente ali, no final das contas, então a gente tá também, nesse remodelar, levando o Fundo a Fundo para outras frentes. Por exemplo: a do patrimônio. A gente tem uma linha hoje dentro do Fundo a Fundo específica para o patrimônio, para a reforma, que é um outro gargalo. Tem lá o teatro da cidade, o museu caindo aos pedaços, o prédio histórico e tal. E a gente começou a estabelecer, via Fundo a Fundo, a transferência de recursos, mas, nesse caso, sem essa coisa do 1 para 4, mas com 100% ou quase 100% dos recursos do governo (tem 1% do município), para a gente conseguir tanto fazer projetos arquitetônicos quanto colocar equipamentos, e também comprar mobiliário, ar-condicionado, possibilitar acessibilidade para equipamentos tombados.

ARTE!✱ – E quem faz esses diagnósticos? São os próprios municípios? Tipo: nós temos aqui, precisando de reforma, a casa do Roberto Carlos.

Que é um dos pontos do programa, inclusive. É um exemplo real. Que, aliás, é um belo atrativo turístico. Todo mundo vai para lá para ver. É um dos pontos turísticos mais visitados do estado. A casa tinha uma coisa (uma construção) muito em cima ali dela, uma construção que meio que espremia, e esse projeto (de reforma), inclusive, abriu. Sim, o diagnóstico vem do município, mas aí tem um outro ponto importante: toda política dos editais segue a participação e o controle social dos Conselhos de Cultura. Então, foi nessa mão que a gente saiu de 15 para mais de 60 fundos, e a gente saiu de 15 e foi para mais de 60 conselhos municipais de cultura que têm que validar os projetos. E é um pré-requisito que (o conselho de cultura) seja paritário, no mínimo paritário com a sociedade civil, então alguns daqueles 15 que já existiam tiveram que ser reformulados porque tinham mais gente do governo do que da sociedade.

ARTE!✱– Para entender, porque isso é muito importante: quer dizer que, como parte dessa repavimentação da qual você fala, houve uma proposta de construir conselhos? E tudo tem que ser escolhido nesse conselho?

Essa sua pergunta é muito boa para trazer isso. Ah, e como que escolhe o que vai fazer? Primeiro: ao mesmo tempo que tem tanta demanda para equipamentos, nós não temos tantos projetos arquitetônicos. Ah, tá lá caindo os pedaços, mas não tem um projeto, não tem um pensamento e uma priorização ali dentro da gestão, então a gente estimula que os municípios escolham, né? Então, a gestão vai ser provocada por essa oportunidade de recursos. E a gente não está falando de pouco recurso: houve um primeiro com 30 milhões de reais e um segundo com 40 milhões de reais para patrimônio. Então, você tem um parâmetro. Por exemplo: agora, no PAC, o Iphan lançou um negócio também de 36 milhões para o Brasil todo. Então, a gente lançou essas duas oportunidades. Na primeira, que foi a de 30 milhões, nós tivemos um pouco menos de 20 milhões em projetos inscritos, e todos foram aprovados. A necessidade é tão grande que nem se você falar: “Tenho 30 milhões aqui, inscrevo até tal dia”, não tem essa preparação. Então é um processo também de amadurecimento dessa importância e dessa priorização dentro da gestão pública. E qual foi o pulo do gato? A permissão de inscrever projeto. O município inscreve o projeto em um ano e, no outro ano, ele pega aquele projeto e faz a obra. Os mais atentos estão fazendo isso. Como resultado, a gente tá indo para o terceiro ciclo do Patrimônio, com 53 parcerias com prefeituras, entre obras, projetos arquitetônicos e compras de equipamento, em um total de 26 milhões de reais. Isso já pactuado. Porque são todas parcerias que a gente tem, projetos que a gente financiou, projetos arquitetônicos, (agora) virem obras no terceiro ciclo e assim sucessivamente, com a política se estabelecendo. Cria um ciclo virtuoso aí de projeto e obra.

ARTE!✱ – E como funciona isso com outras secretarias dentro do Espírito Santo? Por exemplo: qual é a relação com a Secretaria de Educação? Porque sempre preocupa o impacto dessas políticas junto à população, sua ressonância na qualidade de reflexão da população.

Eu acho que esse, no final das contas, é o nosso grande objetivo, né? E esse é um ponto também, voltando a esses valores iniciais, de colocar o cidadão, o conjunto da sociedade, como fim. Porque, muitas vezes, as políticas de cultura viram um fim em si para o setor, para a sobrevivência das produtoras, dos fazedores de cultura, artistas, a cultura popular, enfim. Todo esse ecossistema da cultura, ele existe para produzir, para ser um canal, um veículo ou de difusão, ou de criação, ou de pesquisa, enfim, de tudo isso que a cultura, em toda sua complexidade, traz. Mas no final das contas, também importa impactar as pessoas. É um paradigma complexo aí de trabalhar, até (e principalmente) nesse diálogo com a classe e com o processo todo da sociedade civil. É um modo de ver um pouco diferente. Tudo isso que a gente pensa, né, e boa parte do que a gente pensa, tem essa essa premissa, né? Então, ah, qual é o impacto, no final das contas, nesse cidadão?

Há uma dificuldade, por uma política de estado, e a gente está lidando com coisas em contextos muito distintos, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista local específico. A gente acredita, por exemplo, que essa política de proteção do patrimônio vai estabelecer, de maneira ampla, uma nova relação desse cidadão ali daquele local com aquele patrimônio, e várias pesquisas demonstram isso. O quanto você ter um museu, um teatro próximo, o quanto isso trabalha na sua relação de pertencimento com aquele lugar, na sua relação com a sua própria felicidade, com a expectativa que você tem do futuro para os seus filhos. Tem toda uma coisa que parece muito intangível, mas que a gente consegue visualizar muito quando a gente conversa com as pessoas e quando a gente olha para essas pesquisas e esses dados, que é o impacto que essas ações têm. Por mais que tenhamos vivido um processo muito forte no bolsonarismo, um processo de ataque, de criminalização, tipo “ah isso é um bando de… de pessoas que não servem para nada… demole isso aí logo, faz um hospital”. Enfim, se a gente do campo progressista não prioriza, se o campo progressista não se decide a pegar um orçamento proporcional ao da segurança e coloca naquilo, não acontece. A gente sabe o quanto esses projetos, como no exemplo dos CEUs, no final das contas vão ter impacto na segurança, na saúde. Se não houver uma decisão disso, a gente vai continuar dando volta, né? É um desafio de trazer a cultura para esse centro da discussão do poder dos governos centrais. E isso é difícil.

A gente tem uma dificuldade muito grande de medir, de ter indicadores e dados que tragam esses resultados, até pela natureza subjetiva, intangível da cultura, porque a gente tá falando de felicidade interna bruta, a gente tá falando de pertencimento, a gente tá falando de senso de comunidade, muitas das vezes, mas também a gente tá falando de geração de emprego e renda, de PIB, de redução da criminalidade naquelas comunidades. Então, tudo isso tá posto. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de envelopar isso e “vender”, digamos assim, colocar num rol de prioridades.

No trabalho que a gente que a gente fez, sobretudo pela visão do governador, e aí você também depende muito, dentro desses processos, de ter uma pessoa, um governador ou um prefeito, que tenha essa visão, ou que minimamente consiga entender que esses processos são estratégicos para essa transformação toda do conjunto da sociedade, da economia e do do bem-estar. E isso a gente tem lá. Então, o (governador Renato) Casagrande foi me dando esse espaço e me pautando muito nesse lugar, e a gente conseguiu ir expandindo esse leque dentro, óbvio, das nossas capacidades orçamentárias, da nossa capacidade de equipe também. Mas a gente foi fazendo muita coisa e abrindo muitas frentes. E o Espírito Santo, ele carrega também algumas particularidades. Ele é um estado muito pequeno que tá localizado geograficamente do lado de grandes potências culturais e econômicas do Brasil, e muito perto aqui de São Paulo também. Você tem Minas Gerais, você tem o Rio de Janeiro, a Bahia, que somando aí você tem a própria ideia de Brasil, daquilo que foi construído no século XX, então você tá diante de uma síntese disso que a gente tem do Brasil, então há um grande sufocamento, e até uma crise de identidade.

ARTE!✱ – O Espírito Santo é um dos maiores plantadores de café no Brasil, tem uma das plataformas de alumínio mais importantes etc., etc. Mas ainda se sabe pouco de sua história e seu desenvolvimento, não?

É, isso é um tema bem complexo e uma dor assim muito grande lá para a gente. Um ponto ruim. Até esses dias teve um evento em que o governador usou a frase: “Ah, o Espírito Santo era o segredo mais bem guardado do Brasil e agora a gente quer contar isso para todo mundo”. De fato, esse ponto que eu tava falando, de a gente estar cercado dessas potências culturais e econômicas, responde um pouco dessa questão. Outro aspecto é que o próprio mercado, pela sua dimensão geográfica e populacional, é muito pequeno, ou seja, os grandes talentos, em todas as áreas, eles saem do Estado, né? Do Roberto Carlos a um engenheiro de programação. Você tem uma dificuldade muito grande de, por ter um mercado pequeno, de reter esses talentos. Isso é um processo histórico que começa a se quebrar agora – algo simbolizado por um cantor, o Silva. O Silva é um grande nome da música brasileira e mora em Vitória e até hoje vive lá. Inclusive questionam muito isso a ele: “Ah, por que você ainda tá em Vitória?”. Um pouco nesse olhar, de desprezo, nesse olhar de: “ah esse lugar, né?”. De um ponto de vista mais filosófico, histórico e conceitual, a gente tem uma relação muito de falta de conhecimento ou de desprezo à nossa história.

É preciso conhecer a história, é aquela clássica “se você não conhece de onde que você veio, você também não vai saber quem você é no hoje”. E o Espírito Santo tem um pensamento que é muito martelado na academia, na imprensa, na própria produção cultural, (uma idealização) em torno da imigração italiana e alemã. Há consenso em torno de um Espírito Santo “descendente”. Mas, quando você vai olhar para a realidade estatística ou você vai andar na rua, o Espírito Santo é um lugar que reflete a diversidade cultural do Brasil. É o Espírito Santo preto, quilombola, o Espírito Santo indígena, um Espírito Santo muito diverso. É um processo de identidade a se resolver. Imagina, né, no ponto de vista até individual, de psicanálise: se você pensa uma coisa, fala uma coisa sobre você, mas a sua realidade não bate com isso… Existe historicamente, e eu tenho refletido muito sobre isso, um descolamento entre o discurso de quem somos e o que de fato nós somos. Então, a gente, na política pública, tem um papel a desempenhar a partir de um olhar da diversidade, um olhar desse Espírito Santo preto, indígena, para além desse Espírito Santo que é também descendente de italiano, de alemão, pomerano, e a gente tem comunidades pomeranas lá incríveis, que também fazem parte desse arcabouço das comunidades tradicionais do estado, que falam a língua pomerana, então não se trata de um descarte de nada disso, mas é um olhar para esse caleidoscópio do que de fato somos. A partir do momento que a gente começa a admitir isso, e eu acho que isso é um processo contemporâneo que a gente tá vivendo lá, dessa geração nova que está chegando, a gente vai começar a se resolver. Senão, a gente vai o tempo todo ficar dando murro em ponta de faca.

ARTE!✱ – E há também uma estratégia de trazer grandes talentos nacionais para o Espírito Santo, para desempenhar papeis na cultura. Você fez questão de trazer grandes talentos para Vitória, como o Omar Salomão, que está hoje cuidando da curadoria do Parque Cultural Casa do Governador.

Eu uso muito o termo “furar a bolha”. Porque qual a consequência disso desse problema de posicionamento, que o Espírito Santo tem? As coisas que acontecem ali não reverberam. Esse programa, por exemplo, do qual eu falei anteriormente, o programa de Fundo a Fundo: isso é um protótipo que se discute há 30 anos em termos de política pública do Sistema Nacional de Cultura. E eu acredito que, se tivesse acontecido em qualquer outro Estado de maior expressão, isso seria um grande case e estaria todo mundo falando. A gente fala o tempo todo, dou mil entrevistas sobre isso, já escrevi vários artigos, vou em vários eventos e falo e tal, mas aí… não é uma coisa que chame a atenção.

ARTE!✱ – Para provocar: mas aí também não é resultado do obscurantismo dos próprios setores da centro-esquerda, que não dão importância à cultura? Que nunca entenderam a importância real do investimento na arte e cultura. Isso é uma coisa que agora apareceu, de uns 10 anos para cá, devido a uma pressão que vem acontecendo, mas é como se eles tivessem sempre uma visão, um pensamento de elite.

A gente do campo progressista não dá atenção a essa questão e concordo, não é prioridade, não tá no centro. Mas o outro lado, digamos assim, a extrema direita brasileira, ela entendeu isso. Por que a cultura, junto com a universidade e a ciência, eram os três assuntos, os alvos principais principais que eles trabalhavam. Por que? Não é porque “eu não vou com a cara do Caetano Veloso” e não sei o quê, não. É porque eles entendem que, dentro lá daquelas estratégias Steven Bannon deles, de algoritmos e tal, que isso, no final das contas, como o Gil disse no discurso dele de posse lá, “é a argamassa que nos une”, né? Vejamos agora o que está acontecendo com Ainda Estou Aqui: uma coisa muito simples, uma indicação, e o tanto que esse trem tá movendo; criou-se um lugar lá no Rio onde foi filmado o filme, virou um ponto de visitação, teve impacto no audiovisual, enfim, toda uma discussão sobre isso. A gente sabe desse poder, a gente tem os dados que mostram esse poder, né, para redução de violência, que é o ponto que eu tava falando anteriormente, mas a gente não pega e: pô, então é isso? então vamos construir CEU ao invés de comprar sei lá o quê para não sei o quê? É uma decisão. Uma hora, no frigir dos ovos, é uma decisão de para onde vai o dinheiro.

ARTE!✱ – E o Cais das Artes, o que significa dentro disso? Por que agora se trata de uma obra gigantesca, que a gestão decidiu concluir. E não tem a ver com a coisa pedagógica do Fundo a Fundo, não é? Que é quase uma pedagogia da política pública de cultura. E essa pedagogia é lenta. Ela se deu um processo, é agora que ela tá dando frutos. Mas o Cais das Artes, a chamada âncora na paisagem é uma coisa, um investimento muito grande e tal. Como você situa isso dentro da política pública?

Eu acho que, voltando ao ponto do “furar a bolha”, chegamos ao Cais. Eu acho que existe uma série de processos. O Fundo a Fundo, né, é um. Tem um outro ponto sobre a estratégia da gestão, que quando a gente, quando o governador se reelege e a gente continua no governo, conclui-se um primeiro ciclo, esse da pavimentação, na qual a gente criou uma lei de incentivo de ICMS robusta, organizada, com participação efetiva das empresas, e esse mecanismo pedagógico do Fundo a Fundo, outras legislações ali e enfim. Nesse segundo momento, a gente entra por outra fase que, dentro da nossa estratégia, tem muito a ver com difusão e formação. Coisas que vão dizer respeito a esse assunto que a gente tá agora, desse “Espírito Santo para o mundo”, ou dessa relação com a nossa identidade muito mais efetiva, porque, no final das contas, vai organizar essa visão múltipla do Espírito Santo. Esse reconhecimento, ou seja, ter uma difusão dessa multiplicidade efetiva, os artistas circulando, as pessoas se reconhecendo ali em outros corpos, e do outro lado, o processo educacional, você formar pessoas a partir de um pensamento de multiplicidade, organizar as instituições, mostra uma outra característica positiva do Espírito Santo, fruto dessa construção política e dessa organização que você identificou lá. Nós temos uma capacidade institucional muito grande de dialogar. Dialogamos com o sistema S, com a universidade, com a Federação das Indústrias, com todos esses atores institucionais que eu vejo conversando e convivendo com a realidade de outros estados, né, por conta do Fórum de Secretários.

Tem lugares (no Brasil) em que você não consegue estabelecer um diálogo de convergência, de planejamentos com outras instituições; é tudo no máximo bilateral, porque há interesses difusos, grupos e pessoas remando para direções diferentes em contextos caóticos. Como o nosso vizinho lá do Rio de Janeiro, o de Minas Gerais, e não tô falando especificamente de governos agora, tô falando do ponto de vista mais histórico. Por outro lado, o Espírito Santo, em consequência também disso, é um estado organizado, a gente consegue fazer uma lei de incentivo à cultura pela visão do governador, mas também porque a gente está com a nota A do Tesouro, porque tem dinheiro em caixa, porque tem o Fundo Soberano, tem uma reserva, são contextos macropolíticos que favorecem isso tudo. Mas, voltando à questão conceitual, nessa segunda rodada a gente começa a trabalhar e ter tempo e foco na questão da difusão e da formação. Criamos um hub no centro da cidade, o Hub AS+ uma escola livre ligada à questão da economia criativa e do desenvolvimento de setores. Priorizamos quatro setores, estrategicamente, olhando para essa realidade a partir de dados, indicadores, de estudos, de conversa, dentro de uma estratégia de desenvolvimento. E isso começa a dar resultado junto, você tem uma pavimentação de recursos chegando e um outro movimento de formação e de fusão para qualificar esses investimentos, para subir a régua dessas coisas todas que estão acontecendo.

Tem um dado do final de 2023, que é um retrato de um momento (que depois muda), que mostra a gente em terceiro lugar – saímos da décima posição para o terceiro lugar em participação da porcentagem da economia criativa dentro da economia capixaba. Só perdendo para Rio de Janeiro e São Paulo, que são grandes potências. Em porcentagem. Então a força de trabalho, formal e informal, da economia do Espírito Santo chegou nesse topo. São dados que oscilam e tal, mas é incrível. E aí você vai ver o investimento per capita, porque são muitas camadas… A gente falou muito do Fundo a Fundo, mas ele se reflete de uma maneira geral nessa política do fomento direto e indireto. São muitos recursos, muitos projetos acontecendo, o que evidencia uma necessidade muito grande de qualificação, sobretudo desse setor, desse setor-meio de produção cultural, de fornecedores, de gente para escrever projetos, de prestação de contas. A gente acelera bastante esses modelos de formação, contando com parceiros como o Museu Vale, que dá também, com a Cláudia Afonso, essa visão também. Todo mundo senta à mesa e fala: “Galera, Senac, Sesc, vamos todo mundo fazer oficina de formação de projeto?”. E, aí, isso vai refletindo, vai chegando a outras ações de difusão. Hoje, por exemplo, a gente tem um programa de circulação, com R$ 100 mil de recursos de passagem por mês para circulação dos artistas do Espírito Santo no mundo e no Brasil, que é, enfim, sem ficar comparando, mas é um valor expressivo, se você comparar pesquisar os dados aí do Governo Federal e de outros estados. Então a gente tá posicionando os nossos artistas nos lugares. A gente tá todo ano participando ativamente da SIM São Paulo, estava o André Prando aqui, que é um cantor lá do Espírito Santo, participando. Estamos nos posicionando, criamos um programa de circulação interna que chama Cultura em Toda Parte. Está indo pro quarto ciclo, e anualmente a gente financia 200 shows, apresentações de teatro, oficinas, tudo circulando por dentro do Espírito Santo, milhões de investimento. E aí, do lado da Lei de Incentivo à Cultura, vamos financiando grandes, grandes e médios projetos, como é o caso da parceria com a Arte!Brasileiros lá no seminário. A gente tem hoje uma realidade de projetos de qualidade, de fazer e de acontecer, muito melhor do que uma realidade de poucos anos atrás, é uma régua profissional que subiu.

Acho que a grande consagração disso, e aí eu chego na sua pergunta, é a iminência da inauguração do Cais das Artes que, na sua história foi pensado como um equipamento da redenção do Espírito Santo. Mas ainda numa perspectiva de reproduzir esse viralatismo, esse “a grama do vizinho é mais verde”. Agora, a gente vai poder receber os grandes espetáculos, as óperas de São Paulo vão ter onde se apresentar com nosso fosso maravilhoso. Mas, por outro lado, temos que olhar para o Cais também como uma plataforma para a gente conectar tudo isso. Toda essa efervescência e esses projetos que foram criados nesses anos todos, incubados e realizados, desse, daquele e daquele outro tamanho, para que eles se conectem a essa plataforma. E, da mesma maneira que a gente vai receber, a gente também projete o nosso festival. Entendeu? Na verdade, eu tô abrindo a estratégia. O Cais das Artes é para grandes exposições? É, mas num calendário de um ano, mesmo recebendo as exposições de outros artistas, a gente tem capacidade, tem pessoas formadas e tem artistas para produzir as nossas.

Porque se a gente não pavimenta isso também, você não ia ter a lei de incentivo para estar dando dessa musculatura, você não ia ter esse pensamento mais diverso para olhar para dizer: “A gente também pode”. E é uma coisa de fato grandiosa, né? É um projeto de Paulo Mendes da Rocha, é fabuloso e a gente tem recebido algumas pessoas já para ver, é uma loucura. O custo? Acho que está em 280 milhões, não tenho certeza, precisa checar (na verdade, foram investidos até agora R$ 310 milhões no Cais das Artes). Trata-se de uma obra que começou em 2010 e teve diversas paralisações.

ARTE!✱ – A secretaria vai ter que assumir também a gestão, né? E como vai ser a absorção, agora, de um custo tão alto e contínuo?

Desde que retomamos a obra, a gente está entendendo esses modelos, né, visitando muitos espaços, conversando com muita gente especialista para desenhar o nosso modelo, dentro da nossa capacidade orçamentária, dentro da nossa realidade local e dentro desse pensamento também, do Cais como essa plataforma de mão dupla, e de um projeto que, no final das contas, e aí tem um desafio, que é o de você transformar uma coisa que é um assunto muito duro, muito negativo e que as pessoas (ainda) olham para aquilo como um grande símbolo da inoperância e da burocracia do estado brasileiro, para um espaço de orgulho, de pertencimento, de passear com a família no sábado à tarde.

ARTE!✱ – Como você vê a importância de construir parcerias com pessoas ligadas às suas áreas, e não necessariamente oriundas de meios políticos ou empresariais, para manter a gestão mais ligada ao setor artístico?

Isso me ajuda a responder toda aquela questão inicial sobre como chegamos até aqui. Porque uma das premissas, lá atrás, foi a gente montar uma equipe e nossa estrutura de pessoas que fossem correlatas a essa atuação e tivessem um pensamento, conceitualmente, dentro disso tudo que a gente tá falando. Que a gente tivesse uma autonomia, um pensamento de uma gestão mais horizontalizada, menos centralizadora. Apesar das decisões passarem por mim, das coisas todas terem aquele direcionamento, se você não estabelece uma relação de confiança com o conjunto de pessoas, e também não dá autonomia para que essas pessoas tocassem as suas áreas, a gente não teria conseguido alcançar hoje, com 6 anos de gestão, tantos resultados. Porque até a minha própria capacidade física, de tempo, não daria conta de tocar e estar tomando tantas decisões. Então, isso é uma coisa fundamental para mim. Ter uma equipe, ter um alinhamento e ter essa relação de confiança. Descentralizar. E isso não é só na gestão pública e na gestão de cultura, é um princípio, algo que já vinha também nas coisas que eu fazia antes. É óbvio que, ao estar num numa posição de liderança, se quer ter o controle de tudo, mas, no final das contas, você tem que dosar, saber se quer 10 coisas do seu jeitinho bonitinho ali ou se você quer 60, 70 coisas que estão numa energia autônoma, e que algumas delas vão ter um problema ou outro, mas que estão fluindo.

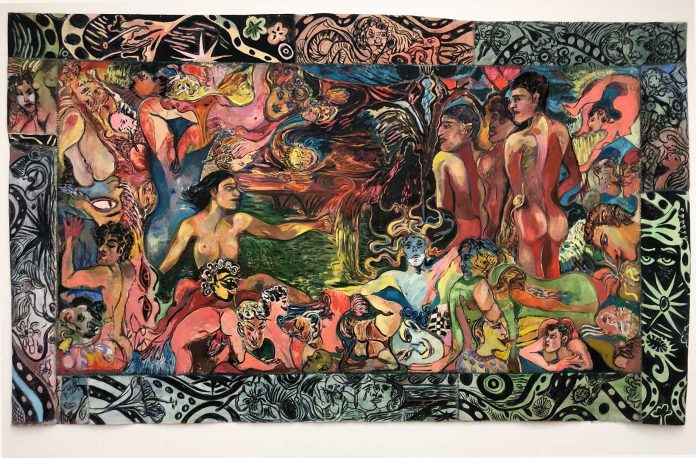

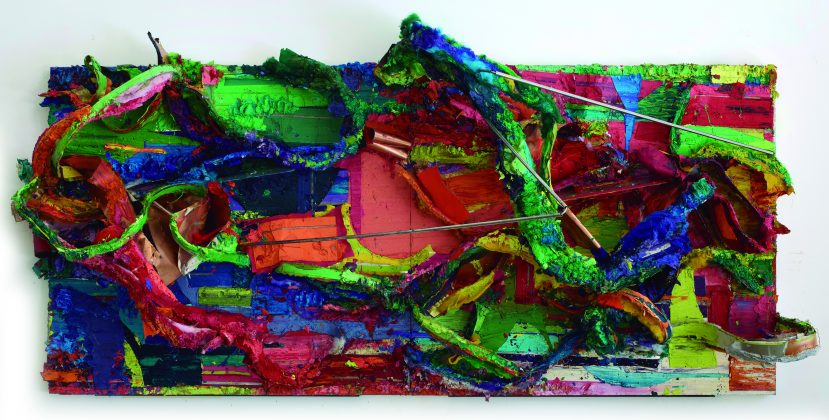

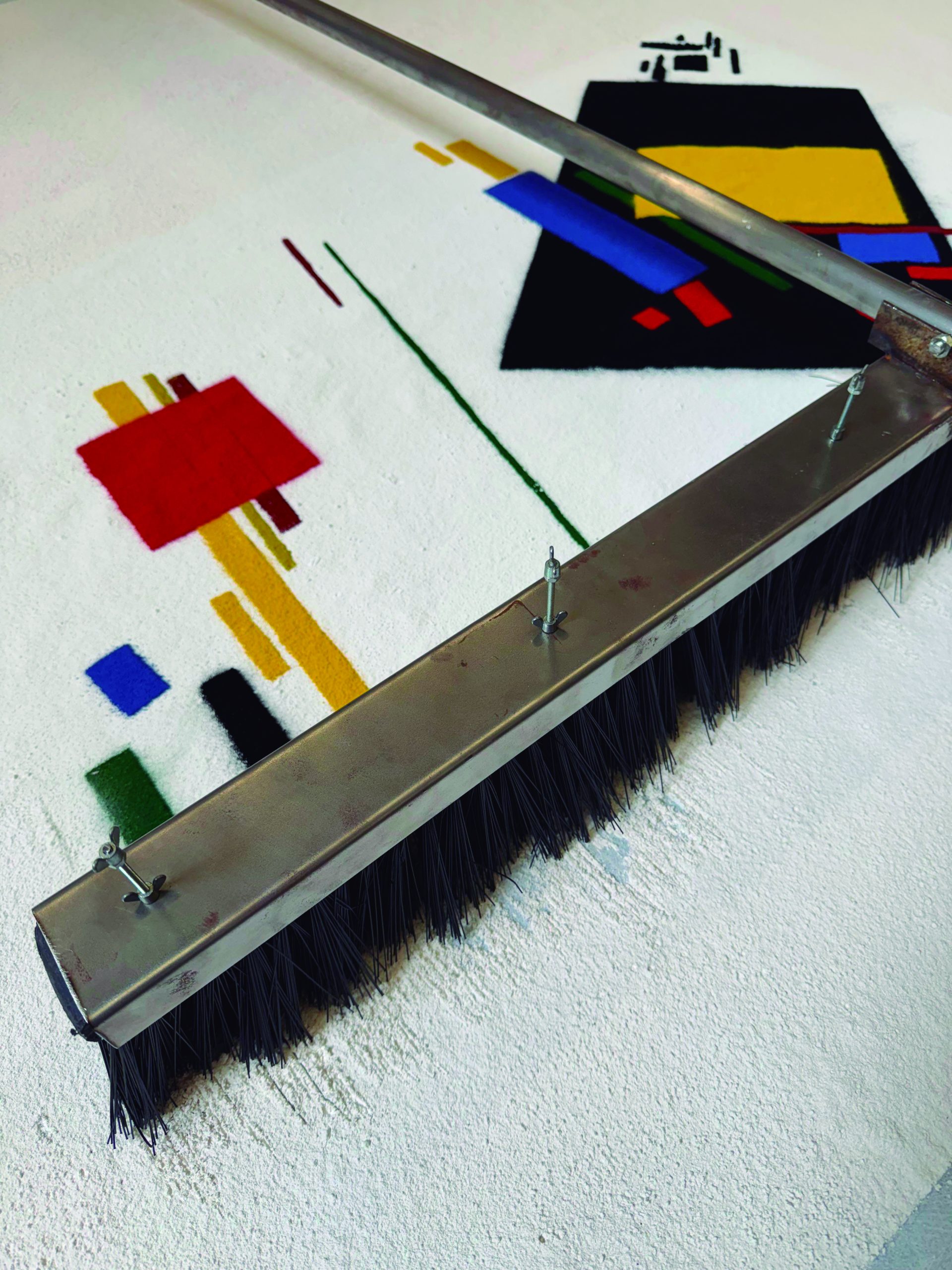

Então é esse o caminho que eu tenho na minha gestão. A gente construiu um espaço cultural do zero, digamos assim, né? Porque todos os outros espaços a gente herdou, eram espaços que já existiam, como o Museu de Arte, com seus tantos anos. E tem os espaços que a gente gestou e criou. Um é o Hub AS+ e o outro o Parque Cultural Casa do Governador e agora o Cais das Artes, que também está nesse processo. Isso permitiu ter um desenho do zero e pensar “que instituição é essa que a gente quer?”. Pegando o caso do Parque Cultural Casa do Governador. A gente tinha um desafio que era, tem um espaço, que era uma casa de praia, a residência oficial de praia do governador, um negócio que tem quase 100 anos, que tem receptivos, reuniões ordinárias, o governador despacha de lá, recebeu lá o Roberto Carlos, o Nelson Mandela, e tem toda uma história institucional ali de quase 100 anos. Era um local fechado para a comunidade. Eu mesmo morava lá perto e via aquilo ali como algo inatingível, uma puta praia linda, incrível, uma linda casa. E de repente o governador entra em 2019 e fala: “Ó, a gente quer abrir. A gente quer transformar isso num espaço público e aí eu quero que tenha arte e um diálogo com a questão da natureza, do meio ambiente”. E aí ele convoca uma reunião com vários secretários e nos encomenda pensar isso. A gente constrói um processo junto com a universidade, isso é muito bacana, com o IFIS, o Instituto Federal e com a Universidade Federal, com o departamento de arquitetura, com os departamentos ligados às questões de sustentabilidade, sobretudo de energia. Foram quase 30 pessoas trabalhando para o que veio a ser o parque, a partir também do pensamento de uma relação com a academia, o que é fundamental também porque a gente tem ali um substrato muito interessante para trabalhar depois. E desenhamos um programa a partir de concursos de chamadas públicas de obras, de esculturas de grandes proporções para o Brasil inteiro. É o primeiro edital do Fundo Estadual de Cultura que pessoas do Brasil inteiro podem participar. E a gente começa a estabelecer uma coleção dentro de um recorte site specific, trazendo esse conceito da integração e da relação da arte com a natureza. No primeiro, se não me engano, foram 21 obras, uma parte temporária e uma parte permanente. Fiizemos isso duas vezes e hoje a gente chegou a 32 ou 33 obras lá de artistas de todo o país e muitos do Espírito Santo também. Com ações afirmativas e tudo isso, para que a gente tenha uma pluralidade também de vozes e de corpos ali nessa coleção.

ARTE!✱ – A direção está pensando em abrir para o parque um conceito de uma FLIP, digamos assim, uma pequena de uma feira de literatura? Outra coisa interessante é a ideia de ter uma escola lá dentro.

É uma área de 90 mil metros quadrados, um costão rochoso, tem praia. Nesse desenho do zero, que eu estava comentando, a gente teve um tempo de experimentar o lugar, de fazer eventos, de ver que impacto esse gesto de abrir o espaço causaria, e vimos que o desejo das pessoas de conhecer esse espaço era muito maior do que a gente imaginava. Então, quando a gente abriu, foram 2.500 ingressos esgotados em minutos. Uma coisa que eu nunca vi nesses anos e anos de carreira como produtor, e acredito que é uma coisa que impressione até para grandes cidades como São Paulo. E não é um super show, uma super atração, é uma programação de artistas de lá, uma coisa de música do Espírito Santo, de teatro do Espírito Santo, que esgota em minutos. A gente foi preparando e entendendo essas vocações. Uma delas, por exemplo, foi essa da escola. Vimos que um ponto que a gente precisava trabalhar melhor, e a gente tinha pouco braço, era essa parte de formação, da arte e educação, dessa própria relação com a natureza. Então a gente, quando lança a chamada, né, para esses parceiros que agora a gente tem lá, a gente traz essa provocação de ter uma escola que integre esse debate, esse pensamento e discurso que as obras e o próprio parque tem da relação da arte e do meio-ambiente, mas que também traga a (experiência da) mão na terra, um viveiro, uma coisa ligada ao debate da agrofloresta, da bioconstrução, de todo esse debate contemporâneo. Para que o parque, a partir de agora, e aí é uma cena dos próximos capítulos, ele também incida de maneira mais efetiva sobre esse debate, as mudanças climáticas, a plataforma educacional. E também para a gente furar essa bolha, porque a gente tá falando de grandes nomes da arte contemporânea, a gente tá falando de um espaço com características muito diferentes, tem gente que diz que é um “mini-Inhotim”, é parecido com não sei o quê, mas é diferente porque a gente trabalha sobre outras perspectivas até mesmo da materialidade das obras, né? E é uma coisa que não sei se tem outra da mesma maneira em outro lugar. E eu não sei se as pessoas estão sabendo disso, entendeu? ✱

Fabio Cypriano é crítico de arte, professor e diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP. Nesta edição, Cypriano assina as matérias sobre o livro Ecologia Decolonial do Malcom Ferdinand e a entrevista Lia D Castro

Fabio Cypriano é crítico de arte, professor e diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP. Nesta edição, Cypriano assina as matérias sobre o livro Ecologia Decolonial do Malcom Ferdinand e a entrevista Lia D Castro Jotabê é repórter e biógrafo, entre outros, do cantor Belchior . Foi repórter de O Estado de S.Paulo e da Folha de S.Paulo, entre outros. Jotabê entrevista nesta edição o Secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha.

Jotabê é repórter e biógrafo, entre outros, do cantor Belchior . Foi repórter de O Estado de S.Paulo e da Folha de S.Paulo, entre outros. Jotabê entrevista nesta edição o Secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha. Leonor Amarante jornalista, curadora e editora. Trabalhou no Jornal O Estado de S.Paulo, na revista Veja, na TV Cultura e no Memorial da América Latina. Nesta edição escreve sobre o lançamento do livro Incontornáveis do artista Antonio Manuel.

Leonor Amarante jornalista, curadora e editora. Trabalhou no Jornal O Estado de S.Paulo, na revista Veja, na TV Cultura e no Memorial da América Latina. Nesta edição escreve sobre o lançamento do livro Incontornáveis do artista Antonio Manuel. Eduardo Simões Jornalista, formado em Ciências Sociais pela USP, trabalhou na Folha de S.Paulo, nas revistas Brasileiros, no jornal Valor e atualmente colabora com a edição da revista arte!brasileiros digital e impressa.

Eduardo Simões Jornalista, formado em Ciências Sociais pela USP, trabalhou na Folha de S.Paulo, nas revistas Brasileiros, no jornal Valor e atualmente colabora com a edição da revista arte!brasileiros digital e impressa. Maria Hirszman é jornalista e crítica de arte. Trabalhou no Jornal da Tarde e em O Estado de São Paulo. É pesquisadora em história da arte, com mestrado pela USP. Neste número entrevista Gleyce Heitor, diretora do educativo de Inhotim e o historiador Marcus Vinicius Sant’Ana

Maria Hirszman é jornalista e crítica de arte. Trabalhou no Jornal da Tarde e em O Estado de São Paulo. É pesquisadora em história da arte, com mestrado pela USP. Neste número entrevista Gleyce Heitor, diretora do educativo de Inhotim e o historiador Marcus Vinicius Sant’Ana