À frente do Videobrasil desde sua primeira edição, em 1983, Solange Farkas destaca que a mostra sempre teve como objetivo “iluminar determinadas áreas do mundo”, sobretudo a produção de regiões que hoje costumamos chamar de Sul Global, colocando artistas e obras “num contexto mais amplo da arte contemporânea internacional”. Em sua 22ª edição, intitulada A memória é uma ilha de edição, a Bienal Sesc_Videobrasil chega aos seus 40 anos, reunindo os trabalhos de 60 artistas, de 38 países, vários dos quais “não tinham sido ainda mapeados pelo sistema da arte”, diz Solange, ressaltando que este sempre fora o objetivo da mostra. A abertura ao público acontece nesta quinta (19), no Sesc 24 de Maio.

“Esta é uma edição que olha bastante para a sua história”, salienta Solange Farkas. “Estamos falando de memória, então foi um exercício bastante adensado para rever, talvez com mais clareza, de forma até mais didática, o papel que o Videobrasil teve ao longo desses 40 anos”. Para a diretora artística, o Videobrasil “operou em ciclos”, iniciando-se de forma “visionária”, observando o movimento de renovação das linguagens, uma ferramenta nova, cuja capilaridade e relevância no cenário das artes ainda não se antevia, mas com “um desejo de acolher e dar visibilidade a algo desconhecido” e sobre o qual pairava certo preconceito.

A efeméride dos 40 anos leva Solange também a uma mirada para o futuro da Bienal. Segundo ela, a reflexão agora é mais em torno do fortalecimento da instituição Associação Cultural Videobrasil “como um lugar mais potencializado para pesquisa continuada e acesso a essa produção, usando todo o potencial de seu acervo histórico, não apenas ocupando-se da questão de sua conservação e salvaguarda”, afirma. “Agora, é tentar pensar em realizar um trabalho permanente, que não se limite à perspectiva e ao esforço de organizar um grande evento”.

TRAJETÓRIA

Solange conta que, após a criação do Videobrasil, teve início outro ciclo importante, a partir dos anos 1990: o da internacionalização da Bienal, no qual a diretora artística apostou em um recorte que não abrigasse apenas artistas americanos e europeus, mas de países com histórias semelhantes à do Brasil, em termos culturais e sociopolíticos. Este momento refletia uma “necessidade de troca entre artistas, de confrontar hegemonias, de trazer referências, não apenas pensando em público, mas para uma cena que estava um pouco debilitada. Essa dissidência em relação aos eixos estabelecidos da arte, isso você via pouco, mesmo nos anos 2000”, pondera.

Mais recentemente, prossegue Solange, o Videobrasil buscou se abrir para arte a contemporânea como um todo, para todas as suas expressões, não apenas no campo do vídeo, “mas também com o vídeo se mostrando renovado e mais potente, principalmente nesse contexto global, pós-pandêmico, em que o audiovisual ocupa um papel central na vida contemporânea”. O vídeo, diz ainda Solange, é a ferramenta que colocou a Bienal, durante esses 40 anos, “num lugar que vai além de um grande evento, que ocorre a cada dois anos, um lugar para a geração de conhecimento, a criação de redes nesses territórios marginalizados no mapa mundial das artes”.

Para esta 22ª edição, Solange convidou o Raphael Fonseca e a queniana Renée Akitelek Mboya para assumir a curadoria da Bienal. Ela ressalta que Fonseca é “extremamente conectado, um curador, vamos dizer, que tem uma preocupação decolonial”. Foi de Fonseca a sugestão do título A memória é uma ilha de edição, frase retirada do poema Carta aberta a John Ashbery, de Waly Salomão (1943-2003). Já Renée foi convidada com um foco específico nos programas públicos da Bienal. “É um dos eixos importantes, e nesta edição estão completamente potencializados, intensos”, afirma.

Solange Farkas aponta que 90% dos participantes desta Bienal são artistas que nunca estiveram em qualquer edição do Videobrasil, fato não muito comum porque a mostra tem por tradição uma recorrência de nomes, que vão renovando os seus trabalhos ao longo dos anos. Há, no entanto, duas ressalvas: “Uma delas é artista fundamental para pensar a própria história do Videobrasil e a cena de arte contemporânea nesse contexto atual de conflitos e de questões ligadas ao nacionalismo, ao colonialismo e à crise palestina”, avalia.

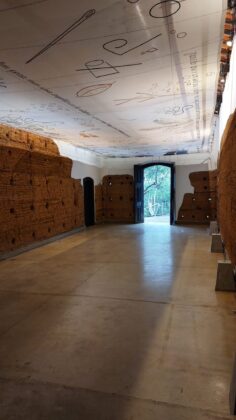

Trata-se do libanês Ali Cherri, que iniciou sua trajetória trabalhando com o suporte audiovisual, mas que neste ano traz um conjunto de esculturas. “São obras que nos fazem pensar muito sobre a questão da originalidade do trabalho, sobre o que é uma obra de arte, nos fazem refletir sobre a arqueologia, a terra, a água, a areia, para pensar num passado colonial. E que falam, claro, de uma presença muito forte das questões que afligem em geral a população de países que vivem sobre um jugo colonial”, comenta.

Além de Cherri, Solange destaca, entre os artistas mapeados para esta edição, Antonio Pichilla Quiacain (Guatemala), Gabriela Pinilla (Colômbia), Maisha Maene (República Democrática do Congo), Samuel Fosso (Camarões), e Vitória Cribb (Brasil). Longa vida ao Videobrasil.

Assista à nossa conversa com o curador Raphael Fonseca:

PROGRAMAÇÃO DE QUINTA (19) E SEXTA-FEIRA (20)

19/10

10h30 – Mesa Câmera de ecos, com Solange Oliveira Farkas, Eduardo de Jesus, Alessandra Bergamaschi, Raphael Fonseca e Renée Akitelek Mboya.

14h – Encontro Uma cama que alberga o náufrago: construindo instituições no Sul Global, com Tirzo Martha, Mella Jarrsma com e mediação de Ana Sophie Salazar.

16h30 – Performance Fragments Untitled #5 (Images of past as images for the future), de Doplgenger. Após a apresentação haverá conversa com Isidora Ilić (Doplgenger) e Teresa Jindrova.

20/10

10h30 – Encontro Cinzas de um corpo esvaziado: imagem, raça e forma, com Maksaens Denis, Seba Calfuqueo, Vitória Cribb e mediação de Ying Kwok.

14h – Encontro Um arquipélago de fiapos do terno da memória: memorial e lugar, com Natalia Lassalle-Morillo, Youqine Lefèvre, Froiid e mediação de Nomaduma Masilela.

16h30 – Encontro Do fantasmático país do olvido: objetos, arquivos, coleções, com Leila Danziger, Eduardo Montelli, Zé Carlos Garcia e mediação de Paula Nascimento.

18h30 – Performance Solar Orders, de Kent Chan, com participação da DJ Raiany Sinara.

19h30 – Lançamento do Projeto BFVPP / Dossiê Anna Bella Geiger. Conversa com Vivian Ostrovsky e Anna Bella Geiger.

SERVIÇO

22ª Bienal Sesc_Videobrasil

A memória é uma ilha de edição

Direção artística: Solange Farkas

Curadoria: Raphael Fonseca e Renée Akitelek Mboya

Até 25 de fevereiro de 2024

Sesc 24 de Maio – R. 24 de Maio, 109, República – São Paulo (SP)

Horários: terça a sábado, das 9h às 21h; domingos e feriados, das 9h às 18h

Entrada gratuita

CLAUDINEI ROBERTO DA SILVAé professor, curador e artista visual. Coordenou, entre outros, o educativo do Museu Afro Brasil. Faz parte da Comissão de Arte do Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde foi co-curador, em 2022, do 37º Panorama da Arte Brasileira. Nesta edição, assina crítica da 35ª Bienal de São Paulo.

CLAUDINEI ROBERTO DA SILVAé professor, curador e artista visual. Coordenou, entre outros, o educativo do Museu Afro Brasil. Faz parte da Comissão de Arte do Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde foi co-curador, em 2022, do 37º Panorama da Arte Brasileira. Nesta edição, assina crítica da 35ª Bienal de São Paulo. JOTABÊ MEDEIROS é repórter e biógrafo, entre outros, do cantor Belchior. Foi repórter de O Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo, editor-assistente da Veja SP, editor na TV Gazeta e Carta Capital. Jotabê assina uma reportagem sobre a exposição ReFundação, em cartaz na galeria ReOcupa, em São Paulo.

JOTABÊ MEDEIROS é repórter e biógrafo, entre outros, do cantor Belchior. Foi repórter de O Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo, editor-assistente da Veja SP, editor na TV Gazeta e Carta Capital. Jotabê assina uma reportagem sobre a exposição ReFundação, em cartaz na galeria ReOcupa, em São Paulo. LEONOR AMARANTE é jornalista, curadora e editora. Trabalhou no Jornal O Estado de S.Paulo, na revista Veja, na TV Cultura e no Memorial da América Latina. Aqui, entre outros, escreve sobre a exposição de Marta Minujín; sobre os 20 anos de A Gentil Carioca; e conversa com o crítico francês Jacques Leenhardt sobre a participação de Wifredo Lam na 35ª Bienal de São Paulo.

LEONOR AMARANTE é jornalista, curadora e editora. Trabalhou no Jornal O Estado de S.Paulo, na revista Veja, na TV Cultura e no Memorial da América Latina. Aqui, entre outros, escreve sobre a exposição de Marta Minujín; sobre os 20 anos de A Gentil Carioca; e conversa com o crítico francês Jacques Leenhardt sobre a participação de Wifredo Lam na 35ª Bienal de São Paulo. MARIA HIRSZMAN é jornalista e crítica de arte. Trabalhou no Jornal da Tarde e em O Estado de São Paulo. É pesquisadora em história da arte, com mestrado pela USP. Para este número, Maria escreve sobre a 35ª Bienal de São Paulo e três de seus destaques: Ana Pi, Castiel Vitorino Brasileiro e Luana Vitra.

MARIA HIRSZMAN é jornalista e crítica de arte. Trabalhou no Jornal da Tarde e em O Estado de São Paulo. É pesquisadora em história da arte, com mestrado pela USP. Para este número, Maria escreve sobre a 35ª Bienal de São Paulo e três de seus destaques: Ana Pi, Castiel Vitorino Brasileiro e Luana Vitra. FABIO CYPRIANO, crítico de arte e jornalista, é diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP e faz parte do conselho editorial da arte!brasileiros. Neste número, assina uma crítica à 35ª Bienal e escreve sobre o museu-casa-escola Acervo da Laje, de Salvador, presente em cinco exposições importantes nos últimos anos.

FABIO CYPRIANO, crítico de arte e jornalista, é diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP e faz parte do conselho editorial da arte!brasileiros. Neste número, assina uma crítica à 35ª Bienal e escreve sobre o museu-casa-escola Acervo da Laje, de Salvador, presente em cinco exposições importantes nos últimos anos.