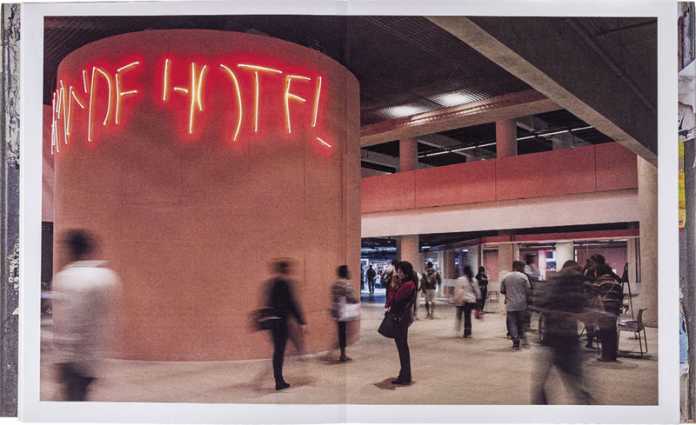

Realizado na quinta-feira, dia 6 de setembro, no Auditório Ibirapuera, o V Seminário Internacional ARTE!Brasileiros, intitulado “Arte Além da Arte”, contou com a participação de importantes artistas, curadores, diretores de museus e historiadores de arte de vários países. O evento começou pela manhã com a projeção do trabalho “Again”, do alemão Mario Pfeifer, e com o painel “Geopolítica e Arte” e seguiu à tarde com a mesa “A Arte Além da Arte”, com participação de Gabriel Péres-Barreiro, Nydia Gutierrez, Paulo Tavares e Anneliek Sijbrandij.

Primeiro a fazer sua apresentação, Péres-Barreiro, curador da 33a Bienal de São Paulo, falou sobre a proposta curatorial que resultou na mostra “Afinidades Afetivas”, em exposição até dezembro no Pavilhão do Parque Ibirapuera. Na verdade, mais do que explicar a linha curatorial, ele se propôs a falar um pouco sobre o processo de criação da mostra. “Todos vocês podem ir lá ver e formar suas próprias opiniões, ter suas próprias experiências, então não faz sentido eu explicar como é esta bienal.”

Perés-Barreiro se propôs, assim, a fazer uma breve reflexão sobre o estado atual da curadoria contemporânea. “Quando você é chamado para fazer uma bienal já surge toda uma especulação sobre qual vai ser a temática, quem serão os artistas e qual vai ser o conteúdo. Como se, a partir do convite, isso tudo já fosse uma certeza. Eu quis fazer um trabalho em que o processo em si fosse criativo e gerasse os conteúdos, algo que não se limitasse ao poder autoral do curador e dos circuitos e pessoas que esse curador conhecesse.”

Assim se deu a proposta de dividir a curadoria da mostra – algo que Barreiro já havia tentado em escalas menores – com outros artistas, como modo de fugir de modelos de bienais “que muitas vezes estão ficando repetitivas”, disse ele. “Essa figura do artista curador não é novidade, mas forma uma certa história paralela a essa coisa do curador profissional, de uma curadoria que se dá de cima para baixo.”

Daí surgiu o convite aos sete artistas que dividem com Barreiro a curadoria da 33a Bienal, numa tentativa de trabalho horizontal e que fugisse da exposição de “discurso único”. “Gostaria de pensar que hoje estejamos prontos para pensar uma mostra que tenha diversidade na sua própria estrutura”, disse Barreiro.

O curador ressaltou ainda características positivas que enxerga nas estruturas das duas principais Bienais que acontecem no Brasil, a de São Paulo e a do Mercosul, ou seja, “a estabilidade e as condições de trabalho oferecidas, tanto para curadores quanto para os artistas”. Barreiro afirmou que, em suas organizações e condutas, estes eventos estão muito mais consolidados do que muitos outros mundo afora. “O que a gente propõe é realizado exatamente como queremos, com todo o apoio.”

Barreiro destacou também a importância do programa educativo da Bienal de São Paulo, que faz com que a mostra tenha força durante todo o período em exibição e um número enorme de visitações. “Há bienais pelo mundo em que no começo estão todas as celebridade do universo da arte, todas as obras bem cuidadas, e depois elas ficam abandonadas e vazias. Isso não acontece aqui.”

Por fim, Barreiro falou sobre a estranheza de estar comemorando a abertura desta bienal produzida com toda a estrutura necessária e com bons recursos na mesma semana em que o Museu Nacional pegou fogo no Rio de Janeiro. “É muito triste, é muito difícil viver esse momento de celebração, em uma instituição que funciona, assistindo tamanha tragédia acontecendo em outra que ficou abandonada pelo Estado.”

A segunda fala do painel foi da venezuelana Nydia Gutierrez, diretora artística do Museu de Antioquia, em Medellín, na Colômbia, e diretora-artística do Encontro Internacional de Arte de Medellín (MDE15). Gutierrez iniciou sua apresentação falando sobre a localização do Museu de Antioquia em uma cidade que foi, nos anos 1980 e 1990, uma das mais violentas do mundo, dada a guerra de cartéis de drogas que tomou conta da Colômbia. Como consequência, no entanto, houve a partir dos anos 2000 uma enorme reação da sociedade e de prefeituras que ajudaram a revitalizar Medellín.

A segunda fala do painel foi da venezuelana Nydia Gutierrez, diretora artística do Museu de Antioquia, em Medellín, na Colômbia, e diretora-artística do Encontro Internacional de Arte de Medellín (MDE15). Gutierrez iniciou sua apresentação falando sobre a localização do Museu de Antioquia em uma cidade que foi, nos anos 1980 e 1990, uma das mais violentas do mundo, dada a guerra de cartéis de drogas que tomou conta da Colômbia. Como consequência, no entanto, houve a partir dos anos 2000 uma enorme reação da sociedade e de prefeituras que ajudaram a revitalizar Medellín.

Sobre este período, Gutierrez falou também da importância de o museu ter recebido uma enorme coleção de obras de Fernando Botero, doada em 2000, não só pela qualidade artística do pintor e escultor, mas por esta coleção atrair um vasto público para as atividades da instituição desde então. Foi neste momento que Antioquia passou a ser o museu mais popular da cidade e pode se mudar para um grande edifício no centro da cidade.

Segundo a diretora, a instituição, com 137 anos de existência, quer definir-se hoje como um museu contemporâneo a partir do modo como trabalha e interage com seu entorno. “Mas entendemos a contemporaneidade a partir da instituição, não do objeto. Ou seja, não somos um museu de arte contemporânea, mas um museu contemporâneo, que abriga a coleção histórica mais importante da região”, afirmou. “Pois cuidar de uma coleção histórica implica um permanente reconhecimento do presente que atualize continuamente a visão do passado.”

Além desta premissa de “revisar criticamente os legados que nos foram deixados”, como explicou Gutierrez, há também o compromisso de se voltar para as populações mais oprimidas e vulneráveis e de dialogar com o entorno urbano. “O compromisso social é um dever para o museu.” Isso se dá, por exemplo, no trabalho em diálogo com as populações de Medellín e com o território onde o museu está localizado, no centro histórico. “Mas não devemos esquecer que somos uma instituição de arte, não uma ONG ou outro tipo de organização.”

A partir daí a diretora falou de uma série de projetos realizados pelo museu ao longo dos anos, como o Encontro Internacional de Arte de Medellín de 2015, intitulado “Histórias Locais/ Práticas Globais”. Para além das exposições no museu, outras mostras se espalharam por espaços independentes da cidade, na tentativa de dialogar com o maior número possível de pessoas, muitas vezes também em espaços públicos e abertos.

Após Péres-Barreiro e Gutierrez, foi a vez da holandesa Anneliek Sijbrandij falar sobre o projeto Verbier Art Summit, fundado por ela e realizado desde 2017 na cidade suíça de Verbier, nos Alpes, a 1500 metros de altitude. O evento, que reúne influentes artistas, pensadores, galeristas e colecionadores de vários cantos do mundo e que a cada edição se pauta em um grande tema, se propõe a ser um espaço multidisciplinar de discussão e inovação que, segundo Sijbrandij, “possa trazer de volta o valor cultural da arte”.

Para a diretora, a busca é por realizar conversas aprofundadas que possam ter influências reais no mundo da arte ao debater as complexidades do sistema vigente. Segundo Sijbrandij, a localização do evento em uma pequena cidade em meio às montanhas nevadas da Suíça possibilita que os participantes se distanciem de suas vidas cotidianas. “Isolados das distrações da vida urbana, as pessoas podem focar, trocar ideias, socializar e se conectar.”

Iniciativa independente realizada por uma organização não lucrativa, o Summit debateu, nas edições anteriores, o crescimento dos museus e a arte na era digital. O primeiro evento teve curadoria de Beatrix Ruf, do Stedelijk Museum Amsterdam, e o segundo de Daniel Birnbaum, do Moderna Museet Stockholm.

A próxima edição, de 2019, tem curadoria do alemão radicado no Brasil Jochen Volz, curador da 32a Bienal de São Paulo e atual diretor da Pinacoteca. Intitulado “We are many: art, the political and multiple truths”, o Summit debaterá as múltiplas narrativas artísticas e políticas em um mundo marcado pela incerteza. Participarão, entre outros, os artistas Tania Bruguera, Grada Kilomba, Ernesto Neto e Naine Terena, a curadora Gabi Ngcobo, o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, a diretora da Tate, Maria Balshaw, e o neurocientista Wolf Singer.

Para alcançar um público maior do que os participantes que conseguem se deslocar para Verbier, o Summit disponibiliza online todas as discussões e debates, em geral com live streaming, e organiza todo ano uma publicação impressa.

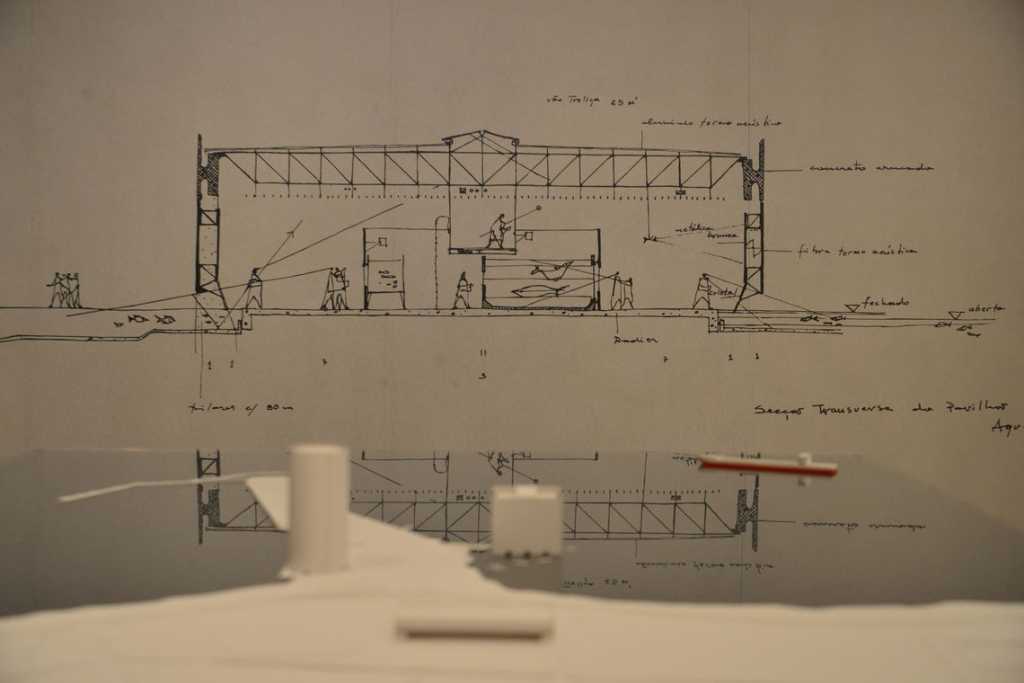

O último participante a falar no painel “Arte Além da Arte” foi Paulo Tavares, co-curador da próxima Bienal de Arquitetura de Chicago e professor da Universidade de Brasília. Tavares iniciou sua fala propondo uma pergunta: “Se a cidade e o território são direitos, pode ser a arquitetura concebida como uma forma de advocacia deste direito? E o que isso significa?”.

O último participante a falar no painel “Arte Além da Arte” foi Paulo Tavares, co-curador da próxima Bienal de Arquitetura de Chicago e professor da Universidade de Brasília. Tavares iniciou sua fala propondo uma pergunta: “Se a cidade e o território são direitos, pode ser a arquitetura concebida como uma forma de advocacia deste direito? E o que isso significa?”.

O arquiteto e curador apresentou o projeto Memória da Terra, relacionado ao processo de deslocamento forçado dos índios Xavante do Mato Grosso, no qual, justamente, a arquitetura – “o desenho, a modelagem, o mapeamento” – são utilizados como instrumento de advocacia de direitos.

“É preciso dizer que o processo de modernização do território brasileiro tem uma fundação intrinsicamente colonial”, disse ele. Tavares afirmou que o projeto de destruição ambiental vivido pelo Brasil no século 20, especialmente no período da ditadura militar, foi também um projeto arquitetônico de território. Ele discorreu sobre o que foi chamado de “processo de pacificação”, ou seja, a criação de postos indígenas que concentraram as populações ameríndias e, retirando-as de seus territórios originais, liberaram as terras para exploração.

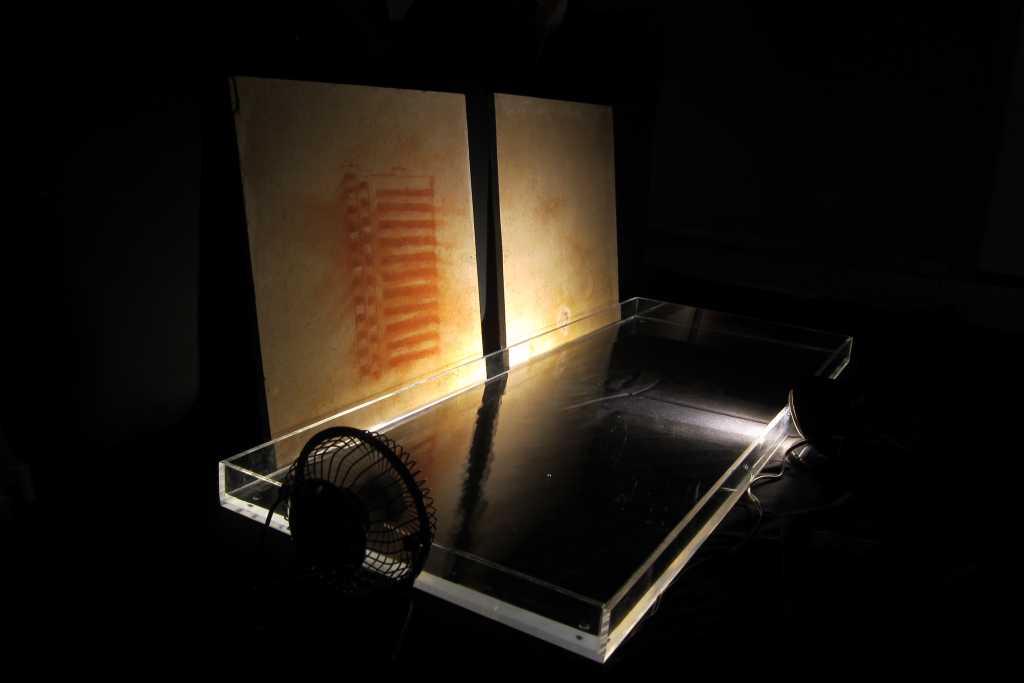

Dada a dificuldade de mapear fisicamente o desaparecimento de populações indígenas, justamente pela falta de registros governamentais, o projeto Memória da Terra passou a investigar a remoção forçada dos povos Xavante de seus territórios a partir das imagens existentes. Com fotos feitas por jornalistas da época sobre a “conquista” das terras indígenas, Tavares e os outros integrantes do projeto passaram a fazer uma espécie de “arqueologia da imagem”, utilizando estratégias da arquitetura para reconstituir o mapa dessas aldeias desaparecidas.

Assim, relacionando o desenho das aldeias – sempre uma espécie de estrutura em arco – vistos nas fotos com imagens de satélites antigas recentemente tornadas públicas pelos EUA, os pesquisadores do projeto conseguiram mapear as aldeias. Também se utilizaram das marcas que se podem ver nos territórios, como assinaturas no chão, definidas pelo padrão botânico. “As árvores cresceram na mesma estrutura em arco em que eram desenhadas as aldeias. Assim, a história desse povo continua registrada na própria composição botânica da floresta.”

Esse desenho botânico, portanto, é fruto direto da arquitetura dessas aldeias, explicou Tavares. “São produtos das ruínas, mas são ruínas vivas. Podemos então entender árvores e plantas como monumentos históricos? Pode ser a floresta considerada um patrimônio urbano, arquitetônico? Pode ela ser vista como cultura, não natureza?”

Considerando a resposta positiva para estas questões, o projeto se desdobrou em um relatório que, junto com as outras provas colhidas pelo Ministério Público, servem como “material evidenciário” para uma petição que foi feita ao Iphan e a Unesco para que este solo seja considerado um patrimônio arquitetônico. O trabalho tem sido feito também em parceria com as populações indígenas da região, como mostrou Tavares ao longo de sua exposição.