*Por Sabrina Sedlmayer (UFMG)

Num ensaio publicado recentemente [1], o psicanalista Christian Dunker realiza uma espécie de genealogia do “tosco brasileiro” na Filosofia e nas Artes, com aguda percepção e análise do presente. Entre outras proposições, localiza as raízes do termo numa determinada elite que desdenha a arte e a educação, abomina a ambivalência, o dialogismo, a ironia, qualquer coisa que embarace a rápida apreensão da “finalidade” do objeto estético. A arte, para os toscos, deve ter utilidade, além de função pedagógica. Atrelada às dicotomias (direita x esquerda; bom x mau; comunista x capitalista…), a sensibilidade tosca exagera no uso dos clichês, das caricaturas, das imprecisões e falsas estatísticas, embalada por um discurso ressentido, prenhe de agressividade e inveja. Seriam eles descendentes da antiga aristocracia, desconfia Dunker, e voltam espectralmente à cena contemporânea num tipo de atavismo ou retorno do recalcado. Esses coronéis escravocratas do contemporâneo se amparariam no discurso realista socialista, em símbolos nacionais como a bandeira e o verde amarelo e, esquizofrenicamente, adicionariam uma pitada pornô às lufadas paranoicas, tudo misturado com um cristianismo destituído de hermenêutica. Podemos, aqui, relembrar as falas de Damares sobre os filmes e desenhos infantis, as postagens no twitter de Bolsonaro sobre o Golden shower, o discurso errático homofóbico de Olavo Carvalho… enfim, uma enxurrada de exemplos que provavelmente, agora, à medida que escrevo este texto, outros tantos devem estar sendo publicados pelos autores que contingencialmente regem o Brasil.

Se todos os argumentos construídos e citados acima têm embasamento reflexivo e são pertinentes ao tempo presente, por que responder ao texto do Dunker em posição de discordância? Talvez porque o psicanalista erra grosseiramente ao apostar que “o método fundamental do Tosco Brasileiro” é a gambiarra, termo que originalmente refere-se à extensão irregular de uma linha de iluminação ou de uma “ligação fraudulenta”, que é de toda forma precária e feia, improvisada ou feita conforme as circunstâncias, ao estilo arquetípico “jeitinho brasileiro“. (Dunker, 2019, p.2)

Se a etimologia está, em parte, correta, a tese é falsa. Tentarei apontar, a seguir, como nas experimentações da arte, da música e da literatura, a gambiarra é, também, um dispositivo criativo potente, com incidência na história na arte contemporânea brasileira, extrapolando o período (ironicamente) elencado pelo autor.[2]

As características da gambiarra transcendem o território nacional brasileiro e, bem antes do impeachment do Governo da Dilma (2016), são exemplos de improvisações no campo do fazer e do pensar artístico. A gambiarra está presente em muitos gestos de criação de linguagem, verbal ou imagética, e roça certo patrimônio vivencial, certos arranjos nos quais a escassez de recursos é operacionalizada e a sobrevivência é alçada via invenção do cotidiano. A hipótese que se lança é que há potentes gestos – práticas, táticas, políticas – que se alicerçam justamente na escassez de produtos, de recursos e/ou serviços. Nesse paradoxo, na transformação do negativo em positivo, percebe-se uma potência singular na qual a falta é transformada.

Dividirei, assim, a minha leitura sobre o assunto em quatro tópicos: arqueologia, arte, música e literatura, como forma de explanar como a expressão pode ser pensada tanto em termos conceituais, ao ser capaz de operacionalizar um curioso encontro interdisciplinar que vai muito além das noções de uso, de obediência tecnológica e das soluções improvisadas do cotidiano e, distintamente o que reforça Dunker, a gambiarra não se assemelharia à corrupção recalcada que retorna, com força, no discurso do tosco brasileiro.

1. Algaravias

Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa (2009), a etimologia de “gambiarra” possui uma origem “obscura e duvidosa”, e poderá ter relação com “gâmbias”, pernas espertas, prontas para correr, tal como as de um camelô, que oferece produtos ilegalmente e que deve fechar a mesa de exposição dos produtos ofertados, geralmente na rua, e sair correndo quando surge a fiscalização ou a polícia. De acordo com outros autores, o vocábulo tupi-guarani gambiarã designa acampamento provisório em território desconhecido e teria a ver com “gambiarra”.

Utiliza-se o termo corriqueiramente no Brasil com o significado de “dar um jeito”, ou seja, consertar, reparar, adequar, remendar, adaptar, encaixar e, principalmente, improvisar. Práticas várias que servem para solucionar um problema numa determinada emergência. Por RTU, sigla muitas vezes utilizada jocosamente, entende-se “recurso técnico de urgência” e é um dos sinônimos da gambiarra. O termo é tão popular e utilizado cotidianamente que possui apelidos variados: gambis, gambota, gambi… E, com a mesma lufada de humor, diz-se que o inventor da gambiarra é o Jean Baptiste Gambierre, o equivalente na língua inglesa a MacGyver e o Macgyverism, percebendo, nessa troça, como o procedimento surge emparelhado ao truque, ao jeito, à curiosidade e à esperteza.

Para Rodrigo Boufleur (2013), além de ser o ato de improvisar soluções materiais com propósitos utilitários, ocorre uma gambiarra quando uma mercadoria passa a ser utilizada por aquele que a consome subvertendo o design industrial original do produto. O arquiteto argumenta que a gambiarra é sempre derivada de artefatos industrializados, precisamente quando há transferência do “domínio de projeto” para o “domínio de uso” e modificações na forma, função, materiais e significados são operacionalizados. Em sua chave interpretativa, seria uma intervenção espontânea no design ou desenho industrial. A gambiarra, para ele, não seria criadora de nada, partiria de objetos existentes e improvisaria soluções à maneira de um reajuste utilitário, conseguindo, muitas vezes, quebrar o desígnio do objeto, desmontar seu aspecto designante, deixando exposta a falibilidade do design.

Como uma prática que vai no sentido contrário da intenção produtiva, o termo se expandiu, desapegou das ações cotidianas e avançou em outros domínios: artistas, críticos e intelectuais tomam-no muitas vezes em um sentido diverso e até mesmo contraditório da definição de Boufleur. Ações artísticas resistentes à lógica da produtividade e com iluminada criatividade plasmam formatos e questionam a utilidade da obra de arte.

A aposta contida neste texto é que há gesto de invenção em qualquer confim: nas artes, na música, na literatura e nos anônimos inventores da vida cotidiana. Se a poesia moderna de Baudelaire é indissociável da eletricidade, segundo a visão de Walter Benjamin, não é gratuito que a palavra gambiarra tenha surgido concomitantemente à iluminação elétrica, como também não é fortuito que a favela apareça concomitantemente à urbanização das cidades. O “gato” surge exatamente no momento em que a eletricidade vira mecanismo de exceção econômica e social. Disso Carolina Maria de Jesus, em Quarto de despejo, o diário de uma favelada, já disse com mais contundência:

23 de maio de 1955: Levantei de manhã triste porque estava chovendo. (…) o barraco está numa desordem horrível. É que eu não tenho sabão para lavar louças. Digo louça por hábito. Mas é as latas. (JESUS, 2014, P.42)

9 de agosto de 1955: Deixei o leito furiosa. Com vontade de quebrar e destruir tudo. Porque eu tinha só feijão e sal. E amanhã é domingo

… Fui na sapataria retirar papeis. Um sapateiro perguntou-me se o meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade (JESUS, 2014, p. 108).

2. Nomadismos

Se “gambiarra” alude a práticas de improviso diante da falta de técnica e/ou capital econômico, no início do século XXI, principalmente em suas primeiras décadas, a expressão se tornou frequente no campo da literatura e das artes. Parte da crítica, como Lisette Lagnado ([S.d.]), defende que “gambiarra” não deve estar calcada na noção de precariedade ou de acaso, mas associada ao exercício do pensamento, à interrogação a respeito de formas de sobrevivência. Na esteira de Cildo Meireles, a crítica categoriza que se deveria entender por gambiarra algo ligado ao território; um tipo de discurso com acento político, além do estético; algo que não persegue a “pouquidão”, mas sim a “oposição”. Em outros termos, o contexto seria determinante, mas “gambiarra”, como operador conceitual, envolveria transgressão, fraude, tunga, aquilo que tentei recuperar com a etimologia da palavra: saber usar as gâmbias, as pernas para correr, certa astúcia para empreender uma espécie de jogo ambíguo, que não descambasse tão facilmente para o exotismo, nem tampouco o localismo. Percebe-se na fala de Lagnado a preocupação com a estetização (fácil) do precário.

Outra leitura importante, ligada aos Estudos Culturais, é a de Moacir dos Anjos (2007). Dois pontos cruciais são sublinhados por esse autor: primeiro, que “gambiarra” designaria tanto o ato de construção quanto os aparatos criados, tanto a operação quanto o resultado, tanto o produto quanto seus meios; segundo, a Antropofagia e a tradição experimental da arte nacional seriam vetores importantes para recuperar e entender, dentro dessa discussão, o contemporâneo, as gerações de artistas que se constituem a partir das décadas de 1990 e 2000.

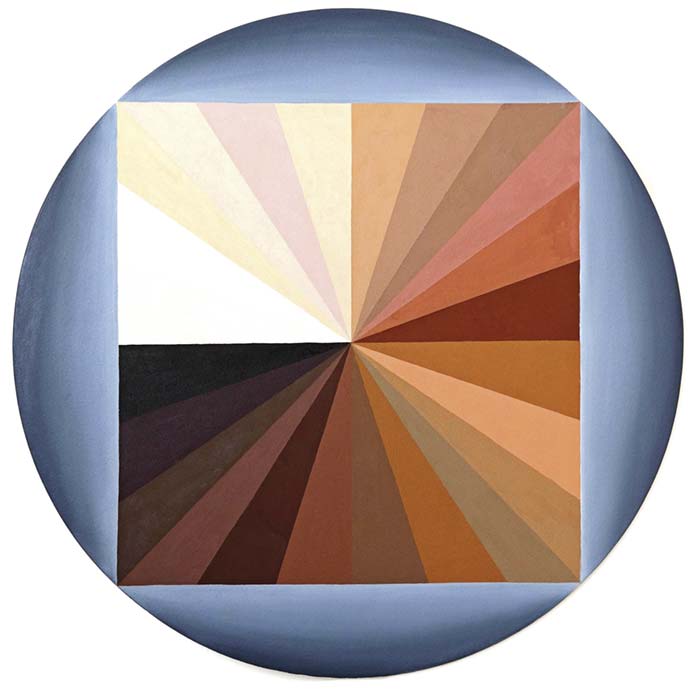

Um acento brasileiro foi recuperado nesses gestos e uma espécie de política (no sentido de procedimento) foi localizada em trabalhos de determinados artistas contemporâneos – Rivane Neuenschwander, Cabelo, Jarbas Lopes, Efrain de Almeida, Alexandre da Cunha, Marepe, Cao Guimarães, O Grivo – que experimentam e arejam a expressão almejando novo arranjo conceitual, que não é oriundo de um saber espontâneo, mas que exige pensamento, criação e reflexão.

Lagnado adverte como há traço do parangolé, de Hélio Oiticica, no elenco de obras desses artistas junto ao questionamento acerca da rede de subsistência dos brasileiros. Percebe-se, na citação, como a gambiarra tem que “administrar três objetos num território para apenas dois”, frase de Cildo Meireles e citada por Lagnado. Já Cao Guimarães convida-nos ao alargamento conceitual do termo “gambiarra” ao aproximá-lo, ontologicamente, das noções de sobrevivência e de formas de vida. Numa entrevista sobre o tema, esclarece:

O meu conceito de gambiarra é algo em constante ampliação e mutação. Ele deixa de ser apenas um objeto ou engenhoca perceptível na realidade e se amplia em outras formas e manifestações como gestos, ações, costumes, pensamentos, culminando na própria ideia de existência. A existência enquanto uma grande gambiarra, onde não cabe a bula, o manual de instrução, o mapa ou o guia. A gambiarra enquanto “phania” ou expressão, uma manifestação do estar no mundo. A gambiarra é quase sempre um “original” e não uma cópia, uma reprodução. E por isso é uma entidade viva, em constante mutação. Registrá-la é torná-la reproduzível, multiplicá-la modificando sua função fundamental (GUIMARÃES, 2009).[3]

O artista pontua como a gambiarra não necessariamente deve ser relacionada somente às soluções improvisadas do cotidiano, e pode ser entendida como uma reserva infinita de manifestações que estão soltas, desencadernadas, nômades, na existência. Seu livro intitulado Gambiarra, com dezenas de fotos que encontrou e que reconheceu como gambiarras, nos remete ao object trouvé e a outras intervenções das Vanguardas. Ready-made, collage, bricolage dialogam, assim, com essa cena que não estabelece fronteiras entre a arte e a vida, entremeada por uma perspectiva político-estética.

Sobre esse ponto, vale lembrar que para Lévi-Strauss (1989) o bricolage é uma forma “primitiva”, um movimento incidental, uma execução sem normas e técnicas, sem os meios científicos tradicionais, sempre acionado como o que se tem: “Isto pode servir”, “isto pode dar certo”, “isto irá quebrar o galho”, ou seja, é a instrumentalidade que move o gesto do bricoleur.

Levando em consideração o que foi desenvolvido até o momento, talvez possamos acrescentar que a gambiarra responde a essas falhas de forma diversa às empregadas pelo colecionador e pelo fetichista. Com meios artesanais, conserta, remenda, cria. Seu lado prático, de jogada, de arranjo, não transforma mercadorias em lixo. À pergunta realizada por Agamben (2007) “O que a mercadoria propõe à obra de arte?”, o fio argumentativo seguido por ele (como o gesto revolucionário de Baudelaire, de levar às últimas consequências a fetichização da mercadoria e a mercadorização absoluta da obra de arte e provocar a experiência do choc, do estranhamento) receberia aqui, no terreno dessa discussão, a formulação de uma possibilidade de vida permeada pela falta (ou pelo nome da fome, na vida da Carolina de Jesus).

3. Câmara de ecos

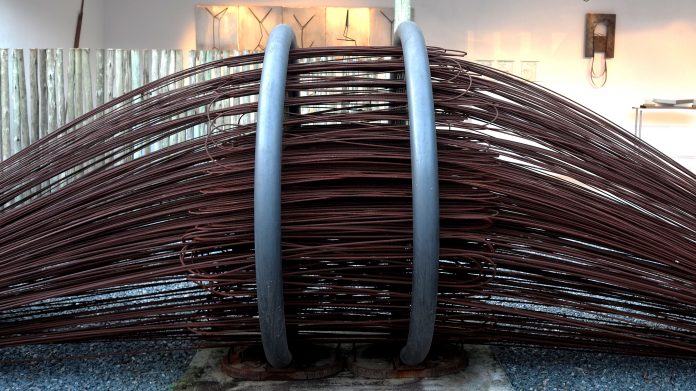

Por “gambioluteria”, o pesquisador Giuliano Lamberti Obici (2014) entende a união entre determinada música experimental com o modus operandi da gambiarra. Para demonstrar tal tese, realiza uma potente arqueologia do termo e recupera um número vasto de movimentos que também lidaram/lidam de forma diferenciada com os instrumentos/objetos, a saber: circuit bending, hardware hacking, cracked media, sound art/media art, arte povera, ready-made, object trouvé, Merz, dadá, recicling, cyberpunk, pós-punk, e ainda perspectivas mais teóricas, como software studies e media archaeology, para citar alguns. Para ele, a gambiarra não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, e deve-se relativizar a leitura que a encarcera somente como um traço da identidade local. Sua análise joga luz em um repertório de compositores, músicos, grupos e artistas existentes que compartilham práticas sonoras afinadas com o procedimento da gambiarra, ou seja, compartilham uma maneira peculiar de lidar com os materiais, seja através de práticas de luteria, a criação de novos instrumentos ou de novos designs musicais: Walter Smetak, Marco Antônio Guimarães (UAKTI), Wilson Sukorski, Marco Scarassatti, Tato Taborda, Chelpa Ferro, Paulo Nenflidio, n-1, Panetone, Tony da Gatorra, e O Grivo.

Obici dá exemplo de Cuba, para demonstrar a não exclusividade brasileira dos imprevistos diante da pobreza e da miséria, e como a palavra rikimbili possui vários significados lá. Entre eles, refere-se a uma bicicleta feita com motor artesanal de bomba d’água, criada pelos moradores da ilha durante o longo embargo imposto ao país, que Ernesto Oroza denomina como “arquitetura da necessidade” e “tecnologia desobediente”.

No México também a palavra rasquache, derivada do nahuatl, foi transformada em movimento estético. O uso pejorativo, pobre, vulgar e inferior passou a ser relacionado a espontaneidade e irreverência.

4. Em ponto ou uma linha, terá vida

“Em Londres é assim: os aquecedores devolvem calor a troco das moedas que recebem. Em pleno inverno alguns exilados latino-americanos britavam de frio, sem nenhuma moeda para fazer a calefação do seu quarto.

Estavam com os olhos grudados no aquecedor, sem piscar. Pareciam devotos perante o totem, em atitude de adoração; mas eram uns pobres náufragos meditando sobre a maneira de acabar com o Império Britânico. Se pusessem moedas de lata ou de papelão, o aquecedor funcionaria, mas o arrecadador encontraria as provas da infâmia.

O que fazer? Se perguntavam os exilados. O frio os fazia tremer como se estivessem com malária. E nisso, um deles lançou um grito selvagem, que sacudiu os alicerces da civilização ocidental. E assim nasceu a moeda de gelo, inventada por um pobre homem gelado.

Imediatamente puseram mãos à obra. Fizeram moldes de cera, que reproduziam perfeitamente as moedas britânicas; depois encheram os moldes de água e os meteram no congelador.

As moedas de gelo não deixavam pistas porque o calor as evaporava.

E assim aquele apartamento de Londres converteu-se numa praia do mar de Caribe.” (Galeano, 2011, p.181)

O título desse conto, do jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano, se intitula “O crime perfeito”. Como se constata pela leitura, há fraude e contravenção nos atos dos exilados latino-americanos; mas como não considerar também o gesto da invenção? Tal improvisação, uma gambiarra, tanto no método quanto no resultado, parecem redimensionar a contingência. Como em Odradek, a enigmática parábola de Kafka, Galeano mostra a exclusão dos pobres exilados gelados. Em Kafka, não sabemos se o personagem é humano ou um carretel de linhas emboladas. O narrador kafkiano também inicia (como eu, como Dunker) a história pela etimologia do nome Odradek e a medida em que começa a descrevê-lo, no entanto, a máscara cai e percebemos que esse resto, farrapo, coisa, troço, treco, traquitana é capaz de suscitar medo porque talvez sobreviva muito mais tempo do que o humano “pai de família” que narra e se preocupa, prioritariamente, com o bem-estar da existência dos seus descendentes.

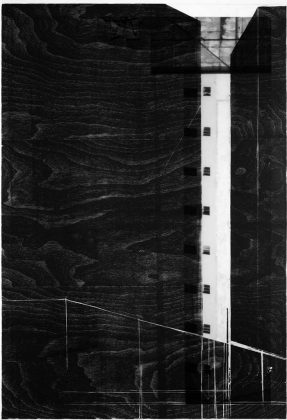

Elvira Vigna, no incrível livro publicado em 2018, Kafkianas, relê vários contos do Kafka, reinventa-os, interpreta-os e, como espécie de tradutora, verte de um lugar para outro (ou melhor, para outros), deslizando sentidos, amputando passagens inteiras das conhecidas narrativas. Especificamente em Die Sorge des Hausvaters, ela lê Odradek como sendo filho desse pai que o trata como “coiso, troço, lixinho”. No desenho que antecede a sua versão do conto de Kafka, vemos que Odradek está trancado em seu quarto, escondido, sofrendo. Só no final descobrimos que poderia também ser chamado de Vicente: “Alguns Odradeks ficam famosos. Van Gogh. Tratado como lixo, nunca morreu”. (Vigna, 2018, p.56)

Poderíamos recuperar outros Odradeks que tiveram uma vida-gambiarra, obra-gambiarra, estúdio-gambiarra, materiais-gambiarra, além do próprio Kafka e do Vincent. Bispo do Rosário é um deles. Também Reverón e toda a sua casa em Macuto personificam a gambiarra. Fez toda sua obra com o pouco que tinha em mãos: papelão, resto de parafusos, fio, arame, mola, panela de lata, algodão, óculos, tampas de garrafas, papel de cigarro brilhante, farrapos, pedaços de perucas, tecidos, cascas, folhas secas, um pedaço de madeira, páginas em branco, tinta, óleo, giz, cascas de coco, sementes, terra novamente e areia; fios, fósforos, molas…, como enumera Balza (1983, p.41)

Tal artista, que hoje personifica o imaginário nacional da Venezuela, vem de chofre contra a tese de Dunker de que o método do tosco se opera pela gambiarra. Talvez o psicanalista ficou “destinado a ver o iluminado, não a luz”, como diz o famoso verso do Goethe. Porque a luz, aquela do gato ou de outras criações do improviso, tem potente luminosidade. E é um instigante modus operandi que faz com que este presente não se quede tão escuro.

Bibliografia

AGAMBEN, Giorgio. Estâncias: a palavra e o fantasma na cultura ocidental. Tradução Selvino José Assmann. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2007.

ANJOS, Moacir dos. Contraditório. In: Panorama da Arte Brasileira 2007. Curadoria de Moacir dos Anjos. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2007.

BALZA, José. “Análogo Simultâneo (sobre los objetos de Armando Reverón)”.Análogo Simultáneo. Caracas: Galeria de Arte Nacional, 1983.

BOUFLEUR, Rodrigo Naumann. Fundamentos da gambiarra: a improvisação utilitária contemporânea e seu contexto socieconômico. 2013. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Inédita.

DUNKER, Christian. Ensaio sobre o tosco brasileiro na Filosofia e nas Artes. ArteBrasileiros, maio de 2019.

GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Trad. Eric Nepomuceno. Porto Alegre: L&PM, 2011.

GUIMARÃES, Cao. Gambiarras. 2009. Série fotográfica (work in progress). 127 fotografias. Dimensões variadas.

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro; MELLO FRANCO, Francisco Manoel de. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo, diário de uma favelada. 10. ed. São Paulo: Ática. 2014.

KAFKA, Franz. “A preocupação do Pai de Família”. Um médico rural. Tradução de Modesto Carone. São Paulo: 1990.

LAGNADO, Lisette. O malabarista e a gambiarra. [S.d.]. Disponível em: <http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/1693,1.shl>. Acesso em: 14 fev. 2018.

LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Tradução Tânia Pellegrini. Campinas: Papirus, 1989.

OBICI, Giuliano Lamberti. Gambiarra e experimentalismo sonoro. 2014. Tese (Doutorado em Música) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

OROZA, Ernesto. Desobediencia tecnológica de la revolución al revolico. [S.d.]. Disponível em: <http://www.ernestooroza.com/desobediencia-tecnologica-de-la-revolucion-al revolico>. Acesso em: 14 fev. 2018.

OROZA, Ernesto. Rikimbili une étude sur la désobéissance technologique et quelques formes de réinvention. Saint-Étienne: Publications de l’Université de Saint-Étienne Cité du Design, 2009.

VIGNA, Elvira. Kafkianas. São Paulo: todavia, 2018.

__________________________________________________________________

[1] https://artebrasileiros.com.br/opiniao/carteiro-do-inconsciente/ensaio-sobre-o-tosco-brasileiro-na-filosofia-e-nas-artes/

[2] “É possível que daqui a dez ou quinze anos os historiadores da arte venham a caracterizar este período, entre 2016 a 2022, como o apogeu do Tosco Brasileiro.” (Dunker, 2019, p.1).

[3] No curso de Doutorado que ministro neste semestre na UFMG, “Exemplos do precário, formas do provisório: literatura e cultura no Brasil”, este excerto da entrevista de Cao Guimarães esteve presente em quase todos os trabalhos apresentados, numa turma com mais de vinte alunos. Tal ritornello talvez tenha a ver muito mais com a identificação da gambiarra como estratégia da sobrevivência de qualquer um sujeito do que comodidade dos envolvidos com a matéria em questão.