Até algum tempo atrás, um arquiteto esperaria ter projetado a grande obra de sua carreira para poder enviá-la para uma bienal, afirma a curadora e pesquisadora Vanessa Grossman. Projetos em escalas menores – como intervenções pontuais em cidades ou residências – e debates aparentemente muito específicos – sobre a manutenção de edifícios ou o impacto dos hábitos alimentares no espaço construído, por exemplo – pareceriam pouco significativos para serem expostos em uma grande exposição internacional. Pois a 12a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, que acontece entre 10 de setembro e 8 de dezembro, rompe radicalmente com essa ideia.

Intitulada Todo Dia, a mostra se volta para o cotidiano e para as práticas (aparentemente) banais para discutir questões de relevância global, como a sustentabilidade, a preservação dos bens construídos e as desigualdades social, racial e de gênero. Dividida em duas exposições montadas em “edifícios-manifesto do cotidiano”, o CCSP (projetado por Eurico Prado Lopes e Luiz Telles) e o Sesc 24 de Maio (de Paulo Mendes da Rocha), a edição tem curadoria de Vanessa Grossman e Ciro Miguel, brasileiros, e da francesa Charlotte Malterre-Barthes, todos sediados atualmente na Suíça. É a primeira vez que a curadoria do evento é selecionada através de um concurso público, organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-SP).

“Nós percebemos que havia uma espécie de volta ao cotidiano na arquitetura. Isso não é algo novo, mas na última década os arquitetos falam cada vez mais sobre o cotidiano como uma dimensão temporal e espacial que é pertinente para a disciplina”, explica Grossman. “Em geral, arquitetos têm uma certa megalomania de que, se pudessem, projetariam o mundo todo. Mas acho que há cada vez mais uma percepção de que herdamos um mundo já construído e que uma forma impactante de modificá-lo é trabalhando nessa dimensão do cotidiano.” Ao mapear as práticas contemporâneas, diz a curadora, nota-se então uma certa “ética e estética da simplicidade”, uma outra forma de operar o mundo.

Nesta percepção, falar sobre o que é servido à mesa de jantar, a reforma de uma casa ou a manutenção diária de espaços públicos e privados pode ser tão relevante quanto falar sobre a construção de uma grande obra pública. E isso não exclui, segundo os curadores, discutir as questões de escala urbana ou global, mas trata-se de entender a conexão entre as diversas esferas. O tema do cotidiano surge, portanto, como uma espécie de denominador comum para discutir as muitas formas de intervenção, segundo Grossman.

Para tratar deste vasto universo, os curadores estruturaram duas mostras com características distintas. Enquanto no CCSP são apresentados 74 trabalhos selecionados entre os 710 enviados em uma chamada aberta – projetos em diferentes escalas e apresentados em variados suportes –, no Sesc são expostos dez “dispositivos” – espécies de instalações – comissionados, criados na maioria por equipes multidisciplinares. Se a primeira aposta em um formato expositivo mais tradicional, como explica o presidente do IAB-SP, Fernando Túlio, a segunda “dialoga com uma mostra de arte contemporânea, em termos de linguagem, com projetos site-specific que se espalham por lugares inusitados do edifício”.

Ambas as mostras dialogam com os três eixos temáticos definidos pela curadoria. O primeiro, “relatos do cotidiano”, refere-se principalmente à produção e aos usos do espaço ligados a questões sociais. Envolve tanto as sutilezas e belezas do dia a dia quanto as violências, desigualdades e segregação que afetam as sociedades, tratadas a partir de temáticas raciais e de gênero, entre outras.

Para Túlio, “essa Bienal quer destacar e sensibilizar a opinião pública para a perspectiva de colocar os cidadãos em primeiro lugar no planejamento das cidades. Especialmente os cidadãos que estão em situação de maior vulnerabilidade”, afirma. “Em São Paulo, por exemplo, temos pessoas que vivem em situações análogas a de refugiados urbanos, sem uma moradia digna. Então é preciso adotar mecanismos que consigam qualificar a vida.”

O segundo eixo, “materiais do dia a dia”, aborda questões de sustentabilidade em um mundo que vive a era do Antropoceno – conceito usado por diversos cientistas para definir uma nova era geológica, a atual, considerando todo o impacto causado pelo homem no planeta. Neste eixo surgem temas ligados ao uso dos materiais construtivos, assim como um diálogo mais direto com o mundo rural e com as temáticas indígenas, em um esforço de não restringir o debate às questões urbanas que costumam pautar eventos de arquitetura.

Aparecem aí trabalhos que abordam o comer, por exemplo, e outras práticas do dia a dia. “Até algum tempo atrás pensava-se que apenas os grandes projetos impactavam a humanidade, mas que o cotidiano estava um pouco isento de participar dessa cadeia. E hoje a gente consegue perceber as coisas de uma forma mais atrelada, até pela globalização e pelas tecnologias disponíveis”, diz Grossman. “Então há muitos arquitetos, atualmente, pensando sobre como trabalhar sem causar mais impactos no planeta.”

O terceiro eixo, “manutenções diárias”, lida com uma dimensão intrínseca à arquitetura, mas muitas vezes vista como menos importante do que a construção ou edificação. “A manutenção é um assunto da ordem do dia, especialmente quando vemos casos como o incêndio do Museu Nacional, no Rio, ou o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, em São Paulo. Temos um problema crônico de manutenção no Brasil, mas podemos falar também da Notre-Dame, em Paris, que pegou fogo por falta de manutenção”, diz a curadora. Neste eixo, a mostra procura adentrar ainda a manutenção em outras escalas e dimensões, seja o cuidado diário com o corpo até a preservação da memória coletiva.

No intuito de democratizar a Bienal e alcançar um público mais amplo do que o nicho dos arquitetos, a edição procura tratar todos os eixos temáticos de modo multidisciplinar e multimídia. O evento coloca a arquitetura em diálogo com a História, a Antropologia e as artes visuais e expõe os trabalhos através de áudios, instalações e uma grande quantidade de vídeos – não apenas plantas arquitetônicas, textos e fotos de projetos. “O tema do cotidiano é um tema tangível”, diz Grossman, “e tentamos abordá-lo de forma didática”.

Para Túlio, o uso de novos formatos expositivos é também uma necessidade nos tempos atuais. “Antes, para conhecer um projeto de fora de sua cidade você teria que ter acesso a uma revista, que era cara e de mais difícil acesso. Hoje está tudo na internet. Então aquele modelo de feira, de apenas apresentar projetos, se esgotou. Por isso o desafio de flertar com novas linguagens e formatos, para poder sensibilizar o público. Acho que essa bienal avança nesse sentido, mas é um desafio permanente”.

Outro aspecto importante no sentido da democratização foi a escolha dos dois edifícios que abrigam a mostra, localizados em áreas centrais da cidade e com grande circulação de pessoas de todas as idades e classes sociais. É a terceira edição da Bienal de Arquitetura fora do Pavilhão do Ibirapuera. O presidente do IAB-SP destaca, por fim, o que chama de papel primordial da vida em sociedade, “a dimensão civilizatória”, e o papel fundamental da arquitetura neste sentido. “Nesse contexto de crise da democracia, a arquitetura também tem o papel de reconstituir os valores e a dimensão republicana da coisa pública.”

E ele volta, uma vez mais, ao cotidiano: “Uma pessoa que vive na cracolândia, por exemplo, o problema dela não é só a falta de moradia; não é só a falta de apoio médico; não é só a falta de emprego; nem é só a falta de acesso a equipamentos da assistência social ou de cultura. São todos esses problemas integrados, além de questões mais íntimas, da família, por exemplo. Então a história do cotidiano vem muito no sentido de lançar luz sobre isso. Porque quando você consegue entender o cotidiano de uma pessoa, consegue entender esses aspectos múltiplos”, conclui Túlio.

Todo dia

Sesc 24 de Maio – Rua 24 de Maio, 109, Centro, São Paulo

Até 29 de setembro de 2019

Arquiteturas do cotidiano

Centro Cultural São Paulo (CCSP) – Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso, São Paulo

Até 8 de dezembro de 2019

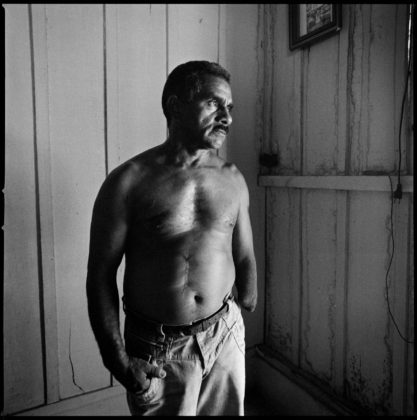

![Proposta para uma Catequese - Parte I - Díptico Morte e Esquartejamento (1993) [Foto por Eduardo Ortega] - Copia](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Proposta-para-uma-Catequese-Parte-I-Díptico-Morte-e-Esquartejamento-1993-Foto-por-Eduardo-Ortega-Copia.jpg)