Quando me interessei pelos autorretratos de Tarsila do Amaral, produzidos entre 1921 e 1924[1], percebi que, apesar de configurarem menos de 3% de toda a sua produção no período, estabelecem um segmento esclarecedor de vários aspectos que envolvem a artista, mas que até o momento pouco interesse despertou em seus estudiosos: me refiro à série da qual apenas Autorretrato (manteau rouge) e Autorretrato I são levados em consideração[2]. Estou certo de que se faz necessária uma investigação sobre essas obras no sentido de conectar as personas que Tarsila cria para si durante aqueles anos de sua inserção/reinserção como mulher no ambiente social paulistano e, como artista profissional, no circuito de arte São Paulo-Paris[3].

***

Para estudar esses trabalhos, precisei estruturá-los como a uma série e, para tanto, me utilizei de sete obras denominadas pela artista como “autorretratos” e três que, embora não tenham sido denominadas como tal, me pareceram projeções idealizadas que Tarsila produziu de si mesma. Por último, agreguei à série a pintura em que a artista reproduziu sua sobrinha Maria Souza Lima – A espanhola (Paquita)[4] – em que me pareceu notável a “presença de si” no retrato dessa sua parenta.

O que de início me chamou a atenção na série foi como Tarsila, naquele curto período, usou tantos expedientes estilísticos para se retratar. Nota-se dois grupos de obras nessa série: no primeiro é percebida certa ousadia cromática, tendo por base o que parece ter sido o objetivo da artista na época: experimentar a quebra da pintura naturalista, utilizando-se (não com grande sucesso) de certos estilemas supostamente surgidos a partir do impressionismo e alguns de seus desdobramentos imediatos.

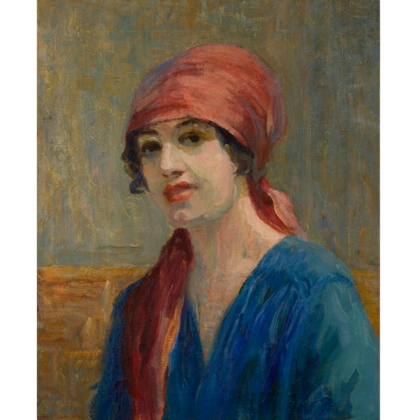

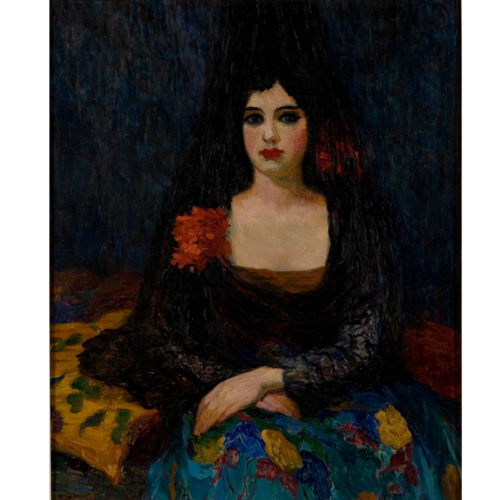

Dentro desse subgrupo estariam Autorretrato com lenço vermelho, Autorretrato com vestido laranja e Autorretrato com flor vermelha[5]. Os três mostram a artista de um ponto de vista levemente abaixo do nível dos olhos da figura, estratégia que, visível na tradição pictórica ocidental, foi disseminada por meio de retratos fotográficos. Outra possível interação entre fotografia e pintura: nos três, ao lado da suposta liberdade no tratamento das cores, impera a dimensão descritiva que a fotografia traz à imagem. Por demais explícitos e “fiéis”, esses autorretratos documentam as dificuldades de Tarsila no campo da retratística, no momento inicial de seu mergulho na pintura moderna.

Esses três autorretratos, no entanto, não tinham por objetivo serem ousados apenas pela combinação estridente de cores ou pelo uso instrumental da imagem fotográfica. Eles também “ousavam” no uso de adereços, digamos, pouco ortodoxos com que a artista neles se mostrava. O lenço vermelho na cabeça da figura retratada no primeiro autorretrato, além de estabelecer um contraste acentuado com o azul meio esverdeado da blusa – efetivamente a grande “ousadia” formal do trabalho –, remete a figura ali retratada a um romantismo de viés popular, distante da situação de Tarsila como membro de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. Tarsila, uma mulher do campo, uma espécie de cigana, talvez?

Na segunda pintura, o vestido laranja com o qual ela se retrata está praticamente invisibilizado devido ao xale rosa que aparece preso sob o busto da figura. Na verdade, não é possível detectar com certeza qual o traje usado pela artista ali, mas, seja qual vestimenta for, o decote em “V” emoldura um corpo que se esconde, ao mesmo tempo em que se exibe ao olhar do espectador (presumidamente um homem). Um decote tão coquete quanto a expressão sorridente e um tanto maliciosa que a figura ostenta. É de se perguntar também: onde a representação da dama paulistana?

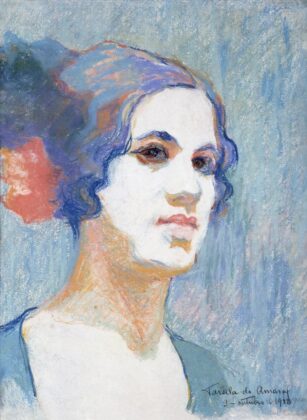

Se nos dois trabalhos de 1921 é notável como a artista se mostra fora dos padrões esperados para uma mulher de sua classe social, naquele de 1922, no entanto, Tarsila radicalizará um pouco mais, se representando ataviada de fato como uma “espanhola”[6]. Se nos trabalhos anteriores a espanhola que parecia habitar os desejos de projeção da artista era apenas intuída – pelo lenço, pelos xales, pelo sorriso e pelos cabelos mal contidos sob o tecido ou o coque – em Autorretrato com flor vermelha, um pastel sobre papel em que tons de azul do vestido definem/emolduram o colo e o rosto da artista, expandindo-se por seu cabelo e pelo fundo, em contraste com a flor vermelha. Outro dado a se notar é que mais uma vez o ponto de vista escolhido para a composição desse pastel é aquele abaixo dos olhos da figura representada, o que só enfatiza o desejo de Tarsila em retratar-se como uma mulher resoluta, fora dos padrões, expondo-se a com uma energia tão indomável quanto seus cabelos mal controlados, emoldurando o rosto.

***

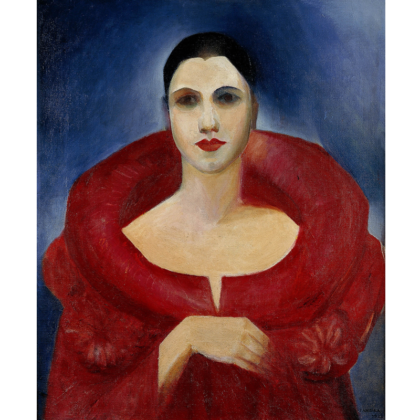

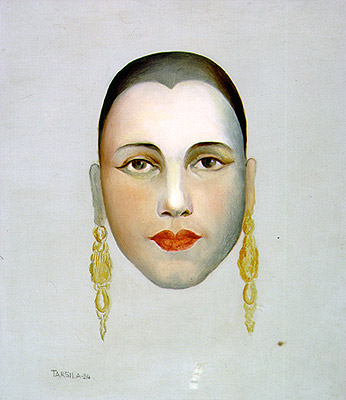

Já o segundo subgrupo da série caracteriza-se por um paulatino abandono daquela pintura conservadora, mas que absorvera certos estilemas vindos das vanguardas do final do século 19, mantendo sempre certo pendor naturalista, descritivo. Nesse segundo subgrupo de autorretratos, pelo contrário, o que se notará será sobretudo a ênfase ao caráter planar da pintura, o que denota uma rápida absorção de regras surgidas após a experiência impressionista também já devidamente superadas (diga-se) naquele início dos anos 1920, Se antes, portanto, Tarsila passaria pela absorção de uma certa noção de pintura “impressionista”, agora – e de maneira melhor resolvida – será notada em algumas obras a presença de uma outra visualidade, essa pautada no exemplo de Paul Gauguin e seus seguidores.

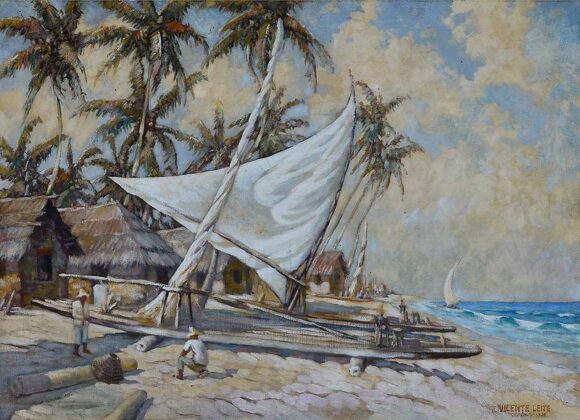

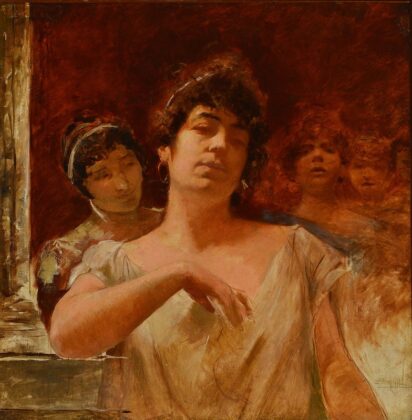

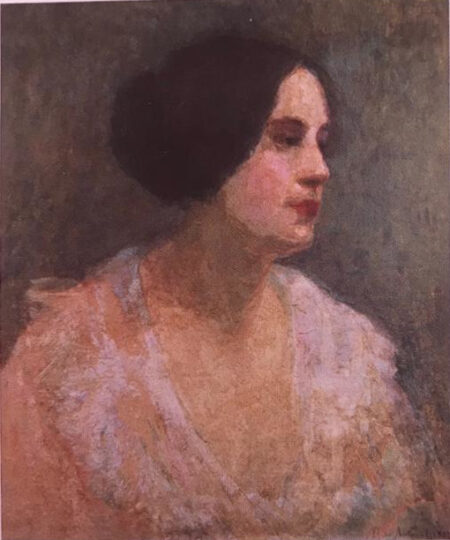

Como mencionado, tecnicamente A espanhola (Paquita), de 1922, é o retrato da sobrinha da artista. Mas, no limite, penso que ela possa ser apresentada como uma projeção idealizada da própria Tarsila (as feições da retratada lembram as imagens de outros de seus autorretratos). Nela vemos uma figura hierática, concebida dentro de uma estrutura planar que deixa de lado a dimensão descritiva dos trabalhos anteriormente comentados para enfatizar uma dimensão mais sintética da forma. Essa Paquita demonstra o quão rápido (e bem) a artista tinha caminhado em seu processo de absorção das principais tendências da arte do final do século 19 e início do 20.

Afinal, convenhamos, tendo como parâmetros aquelas duas primeiras pinturas de “espanholas” de 1921 e aquele pastel do ano seguinte, essa Paquita é uma obra mais complexa, tanto em termos técnicos quanto de aderência ao vocabulário da pintura moderna, podendo ser entendida, inclusive, como uma espécie de ponte entre as imagens meio canhestras de mulher exuberante dos três autorretratos aqui comentados e aquela que surgirá em 1923 e 1924, respectivamente com Autorretrato (manteau rouge) e Autorretrato I. Neste sentido em A espanhola (Paquita), a mulher retratada – com o colo e o rosto emoldurados por tons escuros –, funciona como uma nova persona para a artista, ainda envolvida pelo romantismo da “espanhola”, mas, por meio da síntese formal, já buscando uma transcendência que não parece mais desse mundo.

Outro dado importante sobre os autorretratos já comentados e A espanhola (Paquita): se a presença da “espanhola”, no início, era apenas sugerida, a partir do pastel de 1922 e desse retrato da sobrinha, a personagem surge plena, configurando um tipo de mulher que poderia interessar a Tarsila tomar como parâmetro para forjar sua imagem pública.

(Paquita), de 1922, não mais sorri e não mais se expõe ao olhar masculino, como nas obras anteriores. Por outro lado, no entanto, continua a instrumentalizar um estereótipo de mulher bela, resoluta e dona de si, enfim, uma “espanhola”.

***

Mais adiante voltarei a me referir a respeito dessa atitude de Tarsila em querer se representar como uma espanhola, ligando sua própria imagem naquele estereótipo que, fazia décadas se impunha na Europa, como o substrato de mulher voluntariosa, de temperamento forte – e de reputação dúbia, diga-se[7].

***

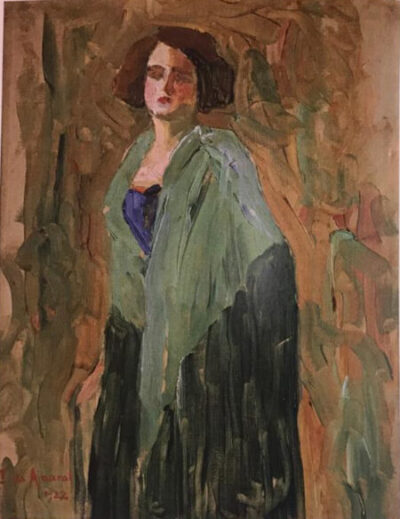

Toda a autoridade, mesclada ao exotismo (dos trajes, das feições) e à sensualidade, percebida nos trabalhos de Tarsila até aqui discutidos, reaparece em Autorretrato de corpo inteiro, de 1922[8]. A submissão efetiva à ação do pincel sobre a tela e a consequente dimensão planar da pintura, não escondem a ênfase à retórica da “espanhola” – a mulher bela e altaneira, flagrada em um radical contra-plongée que sublinha a autoridade de sua presença vestida com um traje azul, parcialmente escondido por um xale verde – apetrecho típico das espanholas tradicionais. É preciso igualmente sublinhar nessa pintura a subordinação da imagem fotográfica – certamente base para o autorretrato – à construção pictórica da imagem da artista e seu entorno. Se em Autorretrato com vestido laranja, do ano anterior, a subserviência da pintura à discrição da fotografia tornava ainda mais canhestro o resultado, aqui já é notável o quanto Tarsila está consciente de que na tradução da imagem fotográfica para a imagem pictórica, é necessário um processo consciente de síntese[9].

***

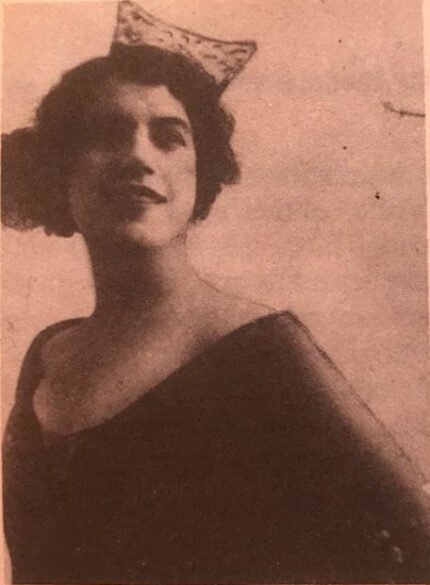

Rever essas pinturas traz à tona pelo menos duas fotografias de Tarsila em que ela se deixa fotografar como uma espanhola. A primeira, sem data – que pode ter inspirado ou feito parte de um conjunto de fotografias de onde saiu o pastel comentado acima – representa Tarsila em contra-plongée, à mercê do olhar do observador, com um sorriso nos lábios e um olhar sonhador rumo ao devir (ver foto na abertura do texto). Toda essa autoconfiança é reforçada pelo amplo decote que lhe desnuda o colo, compondo com a flor e o típico pente espanhol[10].

A segunda foto, de 1925, apresenta Tarsila também vestida como espanhola, demonstrando tal exuberância e sensualidade que transforma todos os outros integrantes do grupo em simples coadjuvantes. Refiro-me à fotografia realizada a bordo do navio Cap. Pollonio, que levava Tarsila e Oswald de Andrade para a Europa. Pelos trajes dos demais retratados (com exceção de Oswald, é claro) não se tratava de uma festa a fantasia e a indumentária da artista tinha muito de encenação, de uma espécie de performance em que ela parecia gostar de atuar como uma andaluza salerosa[11].

***

Essas suas imagens de mulher bela, sensual e extravagante – que marcarão a presença de Tarsila na história da cultura brasileira – contrastavam com a imagem de uma “outra” Tarsila, uma mulher mais comedida. Sabe-se que, no cotidiano, até, pelo menos, meados de 1922, muitas vezes a artista tendia a vestir-se e a se comportar de maneira discreta, com roupas mais previsíveis para uma mulher de sua classe social: vestidos de manga e quando saia, discretos chapéus. Essa imagem sóbria – que tanto contrasta com as representações comentadas acima – é documentada por algumas fotografias do período. Em 1921, em viagem a Londres, Tarsila é retratada com um discreto vestido, sapato fechado e um chapéu que realça o decoro de seu traje.[12]

Mas também é de 1921 uma foto produzida em Londres, na pensão onde a artista estava hospedada. Nela Tarsila, ao lado de duas desconhecidas, olha para a câmara que também a capta de baixo para cima. Seu sorriso é emoldurado pelos cabelos presos no topo da cabeça.

Tarsila parece ter apreciado tanto essa imagem – mais uma projeção da “espanhola”? –, que não hesita em recortar uma cópia da mesma para preencher seu cartão de identificação como expositora no Salon Officiel des Artistes Français, em 1922. Interessante essa opção por associar aquela imagem desafiadora à sua carteira de ingresso na mostra oficial, uma espécie de passaporte para adentrar o ambiente artístico parisiense como profissional.

***

Figura (O Passaporte) e Retrato de modelo, ambos de 1922, apresentam a figura de uma mulher com alguns traços que, se não remetem diretamente à artista, fazem com que nos lembremos dela: os lábios, o penteado apropriado para receber os atavios “espanhóis” – a flor (presente na primeira pintura) e o pente -, e um decote que mal esconde a sensualidade do colo das retratadas, já percebida em outras pinturas. Essas obras, por sua vez, contrastam com mais dois trabalhos de Tarsila, produzidos no mesmo período: o Autorretrato de cabelo curto, 1923 – um delicado desenho concentrado sobretudo no olhar perspicaz da artista, sem nenhum detalhamento de outros partes de seu corpo; e Figura em azul, também de 1923[13].

Essa última nos remete à pintura A espanhola (Paquita), do ano anterior, pela postura hierática da figura, pelo tratamento opulento da cor – que reforça o caráter bidimensional do suporte –, além do fato de que a imagem alude à própria artista, aqui retratada de forma discreta, sem a ousadia de suas “espanholas” anteriores; no entanto, não deixa, porém, de exibir uma espécie de xale em azul que, com o decote discreto do corpete verde, emoldura seu colo elegante.

***

Interessante chamar a atenção para essas imagens de Tarsila produzidas no início dos anos 1920. São fotografias, profissionais e amadoras, autorretratos e alguns poucos retratos em que ela parece sobrepor, à imagem da retratada, a idealização de sua própria imagem. Tarsila, dama discreta da sociedade paulistana, aparece atravessada por idealizações de uma persona associada ao desejo de tornar-se uma mulher dona de si, dona de seu corpo – uma “espanhola”! – ao mesmo tempo em que buscava profissionalizar-se como uma artista cada vez mais distante da arte tradicional.

Essa coincidência entre postura corporal/modo de vestir e postura enquanto artista preocupada em atualizar-se de maneira célere, deixa claro que essas duas instâncias foram sendo forjadas conjuntamente, uma dando força estruturante para a outra.

Por ocioso que possa parecer estudar a obra de uma artista a partir de sua vida pessoal, no caso de Tarsila, tal ociosidade não existe. A vontade de transformação, tanto de sua postura como mulher (ora discreta, ora exuberante), quanto em sua vontade de experimentar os vários estágios dos radicalismos estéticos surgidos a partir do impressionismo, liga-se ao seu intento de buscar uma nova identidade. Mas por que “uma nova identidade”?

Tarsila foi criada para tornar-se aquilo que se esperava de toda mulher no início do século passado, sobretudo aquelas de sua classe social: casar e ser mãe. Ela estudou em colégio interno na Europa, foi bem instruída em várias disciplinas; seu talento foi atiçado pela literatura, pela música e pela a pintura, mas, ao invés de investir desde o início em um desses talentos, Tarsila se casou e foi mãe.

Toda a inteligência, curiosidade, toda a pulsão de conhecimento que já a caracterizava foi direcionada ao matrimônio e à maternidade, construindo um halo de proteção que a afastava de suas aspirações profissionais.

Tarsila manteve-se nesse encastelamento matrimonial/maternal até que seu primeiro marido a traiu com a mulher de seu irmão Oswaldo[14].

A questão não é considerar a relação entre Tarsila e seu primeiro marido, mas a estrutura social da qual ela foi expelida ao separar-se. Na sociedade patriarcal, tão forte naquele início de século, ela, de repente, viu-se desclassificada socialmente. Se a amante do marido também se desclassificara, tornando-se a “outra”, Tarsila transformou-se na mulher preterida, traída, tendo sido deixado para ela apenas o papel de mãe tutelada pelos pais[15].

Em 1923, já alcançando os primeiros resultados como artista, seu pai a incumbiu de cuidar dos filhos de seu irmão e da amante de seu ex-marido, levando-os para a Europa, junto com sua filha – como atesta o depoimento de uma de suas sobrinhas à estudiosa Nádia Battella Gotlib: “Tia Tarsila foi maravilhosa. E nós nos conhecemos por isso: meus pais se desquitaram e vovô mandou que Tarsila cuidasse dos sobrinhos. Eram cinco…”[16].

Sem função social definida – o que poderia fazer uma mulher separada do marido, na alta sociedade paulistana da época, a não ser voltar para a proteção dos pais para, com eles, cuidar de filhos e sobrinhos? –, Tarsila buscará nas artes visuais um lugar social e profissional. Interessante, por outro lado, que, ao escolher tornar-se pintora, ela optou por uma profissão que, no Brasil, não contava com mulheres artistas reconhecidas ou, pelo menos, de grande destaque no meio. Se nas outras modalidades que também chegaram a interessá-la – a poesia e a música – era possível encontrar profissionais mulheres de efetivo sucesso, tanto no Brasil como no exterior[17], na pintura no Brasil, naquela época, não havia nenhuma profissional mulher comparável, em termos de reconhecimento público, como determinadas poetas e concertistas[18].

Talvez esses fatos ajudem a entender a necessidade de Tarsila buscar na imagem da “espanhola” um escudo para enfrentar os desafios que encontraria ao atuar numa atividade profissional que, além de pouco respeitada no Brasil, era fundamentalmente “masculina”.

De quais outras personas ela poderia ter lançado mão para se impor em tal território?

Optar pelo uso de roupas simples e despretensiosas, para romanticamente se alinhar à figura da jovem artista pobre, mas talentosa – uma visão também estereotipada e, no fundo, uma mera inversão do artista homem talentoso e pobre –, parece não ter passado por sua cabeça ou, pelo menos, não prosperou naquele início dos anos 1920. Por outro lado, também parece que, pelo menos naqueles primeiros anos, não lhe ocorreu radicalizar os índices de seu pertencimento à alta classe, rica e sofisticada – o que só faria em 1923, quando resolve assumir-se como protagonista da arte moderna brasileira, entre São Paulo e Paris[19].

Mas antes, entre 1921 e 1922, Tarsila, como visto, muito investirá na imagem hiperfeminina de uma Carmen tropical.

Provavelmente essa adaptação da própria imagem aos estereótipos da mulher sensual e de reputação dúbia, não pode e não deve ser entendido apenas como um escudo de proteção criado pela artista, mas também como uma arma de ataque e de empoderamento no âmbito, tanto da alta sociedade paulistana, quanto no frágil meio artístico da cidade – ambos territórios hostis à mulher em busca de liberação. Ao optar por transformar-se numa “espanhola”, em uma Carmen, Tarsila queria enfrentar aqueles ambientes a partir da exacerbação do estereótipo, como se, por esse processo de exacerbação, procurasse desacreditá-lo, passando a ser vista como mulher e artista.

Mas essa atitude parece não ter sido bem recebida no meio em que vivia, pois uma coisa era a mulher, uma vez ou outra, demonstrar extravagância como forma de tentar impor uma opinião ou atitude. Outra muito diferente, era desejar comportar-se por meio de procedimentos e ações assumidamente malvistos.

Afinal, será que os Amaral conseguiriam conviver com tranquilidade se aquele membro tão importante da família, por se retratar como um tipo de mulher desclassificada, passasse a ser vista como tal? Sua situação de mulher separada do marido já não seria motivo suficiente de constrangimento?

Um dado que talvez corrobore a recepção negativa dessa persona seja o fato de que a “espanhola”, como visto, viveu em Tarsila praticamente por dois anos, entre 1921 e 1922. A partir do ano seguinte a pintora começa a assumir seu diferencial como herdeira riquíssima, marcando o novo ambiente artístico em que pisava com as caudas das vestimentas exclusivas de Patou e Poiret.

***

No entanto, ainda em 1922, um desenho – esboço de uma obra de maior porte ao que se sabe jamais produzida –, apareceria como uma até então inimaginável projeção da artista, pensada como uma naja muito particular, uma mistura do tema tratado por Goya e concebido como uma composição à la Marie Laurencin. Refiro-me a Espanholas, um pastel sobre papel-cartão[20].

Numa composição pretensiosa, uma mulher nua, recostada à direita da composição, tem parte do corpo voluptuoso mal coberta por uma mantilha presa a uma peneita – um daqueles grandes pentes espanhóis. Ao lado da monumental espanhola, três mulheres sentadas: uma toca um instrumento enquanto as demais permanecem em silêncio, talvez atentas à música. Impossível não interpretar a figura principal do esboço como mais uma projeção da própria artista, consciente de sua beleza e do quão provocante poderia ser assumir-se como uma artista profissional e uma mulher desafiadoramente à mercê do olhar masculino.

Mas Tarsila, ao que se sabe, nunca levou adiante o projeto ali esboçado.

***

A figura de espanhola sensual e resoluta concebida por Tarsila parece não ter passado de uma fantasia, um posicionamento “revolucionário” perante uma sociedade que não parecia disposta a reconhecer outro papel para ela que não fosse o de mãe e tia. Performando a espanhola volúvel, mas ambiciosa, ela acreditou poder transitar pelos vários momentos da arte moderna, do impressionismo até as vertentes então mais atuais da arte. Mas essa era uma imagem que não se adequava aos pressupostos estabelecidos para uma mulher de sua classe social.

Em meados de 1923, no momento em que de fato começa a vislumbrar o papel que poderia vir a assumir na arte e na cultura brasileiras, Tarsila, como mencionado, construiria uma outra persona para si: paradoxalmente ascética e requintada, a nova Tarsila casará modernidade e exotismo, agradando brasileiros e franceses, tanto por seu modo de vestir e se comportar, quanto por suas pinturas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Livros

– AMARAL, Aracy. Tarsila sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora Perspectiva/Edusp, 1975. Vol.1.

– AMARAL, Aracy. Tarsila do Amaral. Buenos Aires: Fundação Finambrás, 1998.

– AMARAL, Tarsila do Crônicas e outros escritos de Tarsila do Amaral (org.: Laura Taddei Brandini. Campinas: Editora Unicamp, 2008.

– GOTLIB, Nadia Battella. Tarsila do Amaral a modernista, 2ª. São Paulo: Editora Senac,2000.

– MICELI, Sergio. Nacional estrangeiro: história social e cultural do modernismo artístico de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

– POLLOCK, Griselda. Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte. Buenos Aires: Fiordo, 2015.

– PINSKY, Carla B./PEDRO, Maria Joana (orgs.). Novas histórias das mulheres no Brasil.São Paulo: Contexto, 2020

– SARTUNI, Maria Eugênia (Coord.Ed.). Tarsila. Catálogo Raisonné. São Paulo: Base 7 Projetos Culturais/Pinacoteca de São Paulo, 2008. 3 Vol.

Artigos

– CHIARELLI, Tadeu. “A caipirinha e o francês: Tarsila do Amaral e a devoração da modernidade via Fernand Léger. Acesse neste link.