Em setembro de 1928, de volta a São Paulo após cinco anos em Paris, Anita Malfatti deparou-se com o marasmo cultural da cidade. Marasmo enganoso, diga-se, semelhante àquele que também parecia ali imperar no final de 1917, quando ela abriu a exposição das obras que produzira no exterior e no Brasil[1]. Naquela vez, a mostra foi recebida com certa indiferença, mas logo se tornaria objeto de polêmica entre “passadistas” e os futuros “modernistas”.

Em 1929, mais experiente, quando Anita abre a individual para mostrar sua produção parisiense, deve ter percebido que, sob aquela aparente placidez, havia uma convulsão no ambiente paulistano, um sorvedouro que poderia tragá-la, caso não ficasse atenta. No entanto, tudo fazia crer que a exposição seria recebida sem polêmicas. Afinal, ainda em novembro do ano anterior, o amigo Mário de Andrade publicara um artigo sobre sua experiência francesa, contextualizando a produção de Anita no clima de “volta ao passado”, de refluxo pelo qual teria passado uma fração significativa da arte internacional, a partir da eclosão da I Grande Guerra.

Preocupado em explicar e, mais do que isso, naturalizar aquele refluxo notado na produção da amiga, o crítico inicia suas considerações afirmando que, cada período artístico era dividido em três etapas: Construtivismo (termo aqui entendido como sinônimo de “Primitivo”), Classicismo e, por fim, Romantismo. Na primeira fase, seria estabelecida uma série de leis relativas à forma e que, ao evoluir, acabaria levando a arte a atingir um patamar mais apurado, chegando, assim, ao Classicismo. Na medida em que essas leis do período “Primitivo” forjavam o período “clássico”, elas começavam a se misturar, buscando integrar a arte aos “dramas da vida social”, dando início, então, à última etapa do ciclo, o “Romantismo” que, por sua vez, em um futuro não distante, daria ensejo a um novo Construtivismo e assim por diante.[2]

***

Estabelecidos esses pressupostos, Mário os aplicava à trajetória individual de qualquer artista, porém, invertendo aquela ordem inicial. Se no plano mais amplo de uma determinada sociedade um novo ciclo sempre se iniciava com o Construtivismo – para elevar-se ao Classicismo para depois desaguar no Romantismo – a evolução de cada artista começava de maneira desestruturada e ambígua – “Romântica” – para, na sequência, tornar-se “Primitiva” e depois “Clássica”.

Mário usava a trajetória da amiga Anita para explicitar seu ponto de vista:

[…] Quem via as exposições que a artista fez por aqui antes da última viagem à Europa, se recorda por certo da “extravagância” dos quadros que ela então apresentava. De fato, as teorias dela então, imbuídas do Expressionismo deformador que ela seguira na Alemanha, a tinham levado para pesquisa duma exacerbação romântica formidável, em que poucos puderam perceber o enorme temperamento apaixonado, dramático, impregnado de misticismo da artista. O que viam era que Anita Malfatti não pusera os olhos numa figura e pusera cabelos verdes noutra. O que viam eram os processos técnicos da artista e não a personalidade dela, a sua força expressiva, o seu fenômeno doloroso de “filha do século”.

É que Anita Malfatti estava então no período “Primitivismo” da arte dela. E a preocupavam essencialmente as doutrinas da pintura, as manifestações genéricas e particulares da Técnica. Estava adquirindo as forças técnicas que lhe faltavam para que, combinadas com a forças expressivas que já possuía, ela atingisse o Classicismo, quero dizer, o equilíbrio perfeito da sua personalidade.[3]

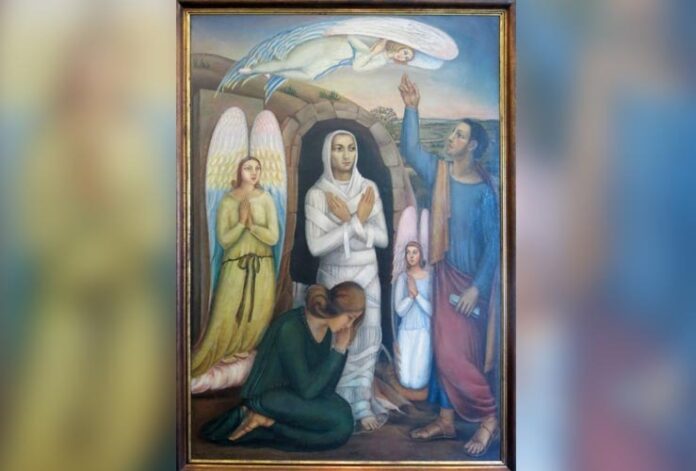

Assim o crítico associava a produção de Anita ao retorno à ordem[4], enaltecendo a controversa pintura Ressurreição de Lázaro[5]. Apesar da densidade do artigo, estranha-se o elogio de Mário àquela produção, uma pintura que nada acrescenta ao prestígio de Anita, pelo contrário[6].

***

Em uma postura aparentemente diversa daquela externada por Mário de Andrade, o crítico Raul Polillo[7] (de quem Anita não era amiga) sintetizou como entendeu a exposição da pintora: “Do modernismo, aí, não há coisa alguma. Como passadismo, é ingênuo e falho em habilidade e até de significação espiritual […][8]“. Importante considerar que as palavras de Polillo, situando a produção de Anita em uma espécie de limbo entre modernidade e tradição, salientavam, também, tanto a falta de qualidade técnica das obras apresentadas (“é ingênuo e falho em habilidade”), quanto sua irrelevância do ponto de vista estético e/ou filosófico (falta de “significação espiritual”.

***

Em 1917, no artigo que Monteiro Lobato publicou sobre a exposição de Anita, o crítico afirmou que, por respeito ao talento da pintora, não faria como outros que, ao se referirem às produções de “moças que pintam”, concediam a elas meia dúzia de adjetivos bombons[9]. Pois foram adjetivos bombons o que concederam os amigos de Anita, Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida e Yan de Almeida Prado quando se pronunciaram sobre sua exposição de 1929. Para Oswald, a pintora se transformara na “nossa” Marie Laurencin; Almeida, por sua vez, atentava para a “feminilidade” de sua produção e Almeida Prado louvava sua “sinceridade”[10].

Como bem salientou Marta R. Batista, somente Menotti Del Picchia – outro amigo da pintora – demonstraria perplexidade perante sua produção, em artigo publicado em 20 de fevereiro de 1929. Ali, perguntava-se sobre o que teria ocorrido com a pintura recente de Anita e se elas poderiam ser caracterizadas, de fato, como uma evolução[11]. Nesse texto, Menotti, “perplexo”, externa sua opinião de forma discreta. Porém, naquela mesma edição do Correio Paulistano, o cronista, em outro artigo – agora assinando “Helios” –, joga a produção de Malfatti no meio de uma crise que começava a tomar conta do modernismo paulista, crise essa que o levaria para seu iminente e definitivo desmoronamento. Aqui se explicitava o redemoinho por onde a pintura “francesa” de Anita poderia ser tragada. Helios começa assim o artigo:

O modernismo estético de S. Paulo passa por gravíssima crise.

Não sei mesmo se escapará de tão sério achaque […] Talvez a “antropofagia” de Oswald d’Andrade despertou neles a gula de comerem-se uns aos outros… O certo [é] que se fez uma barafunda, onde ninguém mais se compreende.[12]

***

Apesar de inúmeras outras crises anteriores[13], é conhecido o colapso sofrido pelo modernismo de São Paulo, entre 1928 e 1929, quando as várias correntes que se formaram em seu interior intensificam as disputas internas até tornarem os valores de 1922 algo do passado.

Para o que aqui nos interessa, o texto de Helios mostra que aquele colapso também atingiu em cheio o setor das artes visuais, afetando a recepção da obra de Anita.

***

Se, no início do modernismo de São Paulo, alguns jovens intelectuais da cidade cerraram forças em torno das produções de Malfatti e Victor Brecheret – então entendidas como representantes inequívocos da arte moderna –, agora seriam justamente os dois artistas os primeiros que veriam suas obras questionadas enquanto exemplos verdadeiramente originais de modernidade. Voltando ao texto de Helios:

O fato é que Brecheret – o formidável escultor de Eva, que com Anita Malfatti representou na arte plástica o grito de reação – começa a ser considerado passadista… Para mim, o criador ciclópico de tantas coisas admiráveis, apesar de se ter metido por um beco de arte perigoso, intelectualístico [sic] e amaneirado, continua a ser um dos maiores artistas nascidos no Brasil.

Anita vai pela mesma rampa, no conceito dos que precipitam a arte pela ladeira abismal de todos os “ismos” … Anita também, como Brecheret, precisa fazer uma marcha-a-ré e voltar àquelas expressões sadias e fortes da arte pessoal e admirável, que já soube documentar com belíssimas telas. Mas Anita é ainda, com Brecheret, santo do meu mais alto culto. Grande talento, grande sensibilidade, grande cultura[14].

Esse morde e assopra, tão típico das crônicas de Menotti, não escondeu que o dissenso tinha sido instalado na percepção que os modernistas tinham sobre as produções recentes dos pioneiros Brecheret e Malfatti[15]. Ou melhor, não escondia que, naquela circunstância de crise, era possível que um modernista de primeira hora, como Menotti, publicasse comentários pouco agradáveis à produção dos amigos Brecheret e Malfatti. Afinal, circunstanciais ou não, tais considerações demonstravam que os heróis pioneiros do modernismo de São Paulo não eram intocáveis.

A perplexidade e a decepção manifestadas por Del Picchia foram aprofundadas na Revista de Antropofagia, segunda dentição, no texto do intelectual Oswaldo Costa, jornalista próximo a Oswald de Andrade, identificado com o movimento antropofágico e sem nenhum vínculo com o modernismo de 1922[16]. Assinando “Tamandaré”[17], Costa escreve justamente para proclamar a falência do modernismo de 1922 e para destruir a “igrejinha” em que Mário de Andrade supostamente arvorava-se como sumo pontífice.

Não por acaso o título de seu longo artigo é Moquém, uma grelha produzida com gravetos pelos indígenas para assar alimentos. A metáfora é óbvia: no artigo, Costa assa os modernistas não ligados, ou críticos, ao movimento antropofágico, e os devora, sugando-os até os ossos. Mário de Andrade era o principal prato a ser devorado.

Apesar de sua fome generalizada por modernistas (entre eles Paulo Prado, por exemplo) é sobre Andrade que recai a fome do articulista, sempre focado no desejo não apenas de desautorizar o escritor, mas de humilhá-lo. Da lavra de Mário, Costa respeitava apenas Macunaíma. De resto, para ele, não sobrava nada para ampliar a reputação do intelectual: Mário estava ligado a camarilhas, praticava o compadrio, bajulava seus amigos e, tão péssimo quanto, ele falava bem de quem não merecia.

É com tal propósito que, após criticar o fato do autor de Macunaíma ter elogiado o pintor “passadista” Navarro da Costa[18], que “Tamandaré” volta-se para as produções de Brecheret e Malfatti. Pelos elogios suspeitos que ambos haviam recebido de Mário de Andrade, eles também deveriam ser, se não devorados, pelo menos mordidos. Afinal, era Mário “quem se baba diante dos pastiches cretinos de Brecheret – […]. Quem destaca na exposição de Anita, o que nela havia de ruim, o Lázaro“[19].

Tamandaré estava interessado em lançar um novo ciclo para a literatura e para as artes em São Paulo. Para ele, o modernismo de 1922 não teria passado de uma “preparação” para o movimento antropofágico.

Assim pensando foi que, em artigo publicado por ocasião da primeira exposição de Tarsila do Amaral em São Paulo, ainda em 1929, que Costa – agora assinando Antônio Raposo – saúda Tarsila como a grande revelação da arte moderna: “pelo espírito de unidade que nela se observa, pelo extraordinário poder criador e pelo profundo sentimento das nossas coisas que revela a ilustre pintora, é, sem dúvida, a primeira grande e séria ofensiva do Modernismo brasileiro”.[20]

Se Tarsila era a “primeira grande e séria ofensiva do Modernismo brasileiro”, que lugar caberia a Anita Malfatti, a “sensitiva”?

***

O que, na produção de Anita, teria levado três comentaristas tão distintos entre si, quanto Polillo, Del Picchia e Costa, a se posicionarem de maneira tão semelhante sobre ela? Afinal, o primeiro atentou, entre outros aspectos, para a “habilidade falha” da artista, demonstrada na exposição de 1929; o segundo propôs que ela voltasse para a pintura “sadia e forte” e para a arte “pessoal” e “sadia do início de carreira”[21], e o terceiro decretava que Ressurreição de Lázaro – considerada a principal pintura de Anita por Mário de Andrade – era simplesmente “ruim”.

É em Ressureição de Lázaro que estão sintetizados os principais problemas da produção de Anita, visíveis não apenas nela, mas em toda sua produção dos anos 1920.

As obras parisienses de Anita, de modo geral, atestam quão distante estava a artista em relação ao seu aparente interesse inicial pelas linguagens de vanguarda do início do século XX. É certo, no entanto, que, na exposição protagonizada por ela em 1917, a pintora já dera sinais evidentes de certo distanciamento das vanguardas. Afinal, se parte da crítica e dos estudiosos consideraram, por exemplo, O homem amarelo e Mulher de cabelos verdes (ambos de 1915/16), como índices da aderência da artista às vanguardas, Tropical (1916c.) e Índia (1917) – também apresentadas naquela exposição – indicavam que, em Anita, havia também o interesse por uma produção menos comprometida com os pressupostos das vanguardas do início do século.

Assim, uma análise menos apaixonada da produção da pintora do início de carreira mostrará que, se ela experimentou os estilemas de diversas correntes da vanguarda do início do século XX, ela também foi sensível aos primeiros indícios do início do retorno à ordem na arte que se processava na Europa e nas Américas[22].

***

Esse interesse de Anita pelo retorno à ordem, no âmbito do modernismo de São Paulo, não era em si mesmo um problema, pois tal volta ou fixação a um tipo de arte figurativa mais ou menos convencional (dependendo de cada caso), era lugar-comum na produção de vários outros artistas, inclusive aqueles ligados ao modernismo da cidade, como Tarsila, Di Cavalcanti e Lasar Segall, entre outros[23]. O problema é que, dentro das possibilidades de uma arte figurativa, mas não acadêmica e ligada a um modernismo “moderado” – como o retorno à ordem poderia ser interpretado –, Anita optara, como sugeriu Pollilo, por se estabelecer num limbo entre a modernidade e a tradição, com uma produção passível de severas restrições técnicas, também percebidas por Mário de Andrade (que, lembremos, não apreciara Ressurreição de Lázaro.

***

Como comentado, Mário de Andrade, no artigo de 1928, atentou positivamente para a aderência de Anita ao retorno à ordem e, mesmo não apreciando Ressurreição de Lázaro, elogiou o trabalho. No entanto, mais de dez anos depois, em 1939, em carta enviada do Rio para a amiga, ele relembra que mentira publicamente a respeito da obra apenas para ajudá-la. Escreve também que a sua produção pictórica havia perdido a singularidade do início de carreira, pois Anita teria cedido às pressões do meio. Reivindicando seu direito de questioná-la, o crítico continua:

[…] Me desculpe, Anita dear, lhe dizer essas coisas […] Mas si você fizer a liquidação do seu passado, uma coisa lhe sobra sempre, este seu amigo […] Você foi a maior vítima do ambiente infecto em que vivemos. Todas as forças da cidade se viraram contra você […] Até sua família […]. E com isso você mudou de rumo, consentida. Mas me diga uma coisa: a mudança melhorou sua vida e sua arte? Me parece que não. E se você tivesse continuado a subir, a progredir naquele destino espontâneo que era o seu, porque lhe nascia da carne, você estaria rica? Por certo que não. Mas, através dos obstáculos, um consolo lhe ficava e quem sabe que grandezas artísticas? Você teria sido você. O que eu lhe digo é desagradável, eu sei. Mas se lembre […] E se lembre ainda daquele homem ao qual você mesmo veio dizer que sabia que ele mentira publicamente nos elogios que fizera ao seu Lázaro, na amiga intenção de conseguir alguma coisa, uma compra do Governo etc. pra você.[24]

***

O que Mário escreveu acima assemelha-se ao que manifestou Del Picchia em 1929 sobre o “desvio” ocorrido na produção da pintora e ao que Polillo, no mesmo período, mencionara sobre a dimensão ingênua e falha de sua produção. Assim, tanto Mário quanto Menotti acreditavam que a amiga teria deixado sua veia espontânea, “pessoal e admirável”, nunca mais voltando a ser a pintora original do início de carreira, enquanto Polillo sublinhava a pouca sofisticação técnica das pinturas de 1929.

Essa não foi a primeira e nem a última vez que Mário explicitava que, para ele, após as pressões sofridas a partir de 1917, Anita nunca mais voltara à qualidade de seus trabalhos iniciais. Esse seu posicionamento, por sua vez, tem dado a entender – para a maioria dos estudiosos da questão –, que o crítico sentia falta da Anita “expressionista”.

Porém, apesar de um ou outro lamento do crítico pelo fato de a amiga ter perdido seu elã “expressionista”, sabe-se que Mário nunca foi um apoiador incondicional das experimentações das vanguardas, pelo contrário[25].

***

Já no primeiro texto que Mario escreveu sobre o trabalho da amiga, em 1921 – a pretexto de uma individual da pintora em São Paulo –, fica claro o seu desconforto em relação aos últimos trabalhos de Anita. Tanto isso é verdadeiro que ele afirma não ter certeza se a artista, mesmo já sendo “uma realização”, iria adquirir – em seu trabalho futuro – “maior profundeza da alcançada em certos quadros já feitos”[26]. Sintomaticamente Mário se dedica a analisar mais a produção de Anita até 1917, do que aquela levada a efeito posteriormente. Interessante salientar o quanto o crítico, já impregnado por suas leituras sobre o retorno à ordem, consegue perceber que em determinadas obras produzidas por Anita até 1917, já havia uma “ciência construtiva”, reflexos da “serena arquitetura de Ingres ou dos artistas do Renascimento”:

E a ciência construtiva… Anita afasta-se totalmente do impressionismo. Representa com eficácia o retorno à construção equilibrada, que é um dos anseios da arte contemporânea. O equilíbrio dalgumas obras suas como Cabeça de negro, a Mulata vendedora de fruta, o Homem amarelo, o Retrato de Lalive denotam uma ciência abalizada e um conhecimento profundo da serena arquitetura dum Ingres ou dos artistas do Renascimento. O equilíbrio é justamente a sua maior qualidade, como a cor é a sua maior força expressiva[27]

***

Em pelo menos duas cartas remanescentes da correspondência entre Sergio Milliet (então em Paris) e Mário de Andrade, esse último demonstra sua preocupação com Anita, em seu estágio parisiense. Na primeira, datada de agosto de 1924, ele parece comentar consternado algo que Milliet teria escrito sobre a amiga: “E Anita? O que todos vocês me dizem sobre ela me horroriza. Estará perdida mesmo? Ainda conservo uma esperança[28]. Em 10 de dezembro do mesmo ano, Mário desabafa, aparentemente se referindo ao próprio Sérgio e a Oswald: “O Oswald está em Paris. Já o viste? Acho que vocês são um pouco injustos com Anita. Ela me mandou um desenho excelente e os croquis de várias composições novas. Excelentemente bem construídos”[29]. Tentando convencer Milliet sobre as qualidades da produção da amiga, Mário, antes, parece pretender convencer a si mesmo sobre a pertinência dos caminhos que Anita então percorria.

***

Após a exposição de 1917, o interesse de Anita pela tradição levou-a a estudar com o conservador Pedro Alexandrino. Sublinhando a continuidade de tal interesse, quando chega em Paris, em 1923, por algum tempo ela consegue ser orientada por Maurice Denis, artista que iniciou a carreira no final do século XIX no grupo dos nabis, e que, naquele início dos anos 1920, dedicava-se à pintura decorativa e religiosa.

Um dos pintores mais interessantes surgidos na França no final do século XIX, Denis – tendo como parâmetro inicial a obra do hoje pouco estudado pintor, também francês, Puvis de Chavannes –, desenvolveu uma produção que explorava com radicalismo a cor e a dimensão planar da pintura. Também naquele final de século, Denis já manifestava interesse em explorar a grande tradição da arte dos primitivos italianos.

Se no início Denis foi considerado um “radical”, a partir do início do século XX sua veia experimental exauriu-se, dando lugar a uma produção que, ao buscar revitalizar a temática religiosa, começa a produzir – na maioria das vezes – pastiches insignificantes da pintura do primeiro renascimento italiano. Ligado à pintura mural, como Chavannes, Denis decorou igrejas e capelas pela França com o intuito de revigorar a pintura religiosa, decadente em seu país, desde meados do século XIX.

***

Mário de Andrade acreditava que o que poderia ter levado Anita a se aproximar de Denis seria o fato de que ela, além de mística – ou justamente por isso – sempre amara “a obra dos religiosos Primitivos Italianos”.[30] Ao optar pela condução de Denis, no entanto, a pintora deixou qualquer possibilidade de vir a ser orientada por algum artista em voga na época – Léger e Gleizes, entre outros –, orientação que a aproximasse do percurso de Tarsila, atenta ao caráter transformador das produções daqueles artistas.

Refletindo sobre sua fase parisiense, percebe-se que, mesmo quando deixou a orientação de Denis, Anita continuou interessada pela pintura religiosa, optando por um tema sacro – a ressurreição de Lázaro – para realizar a pintura que deveria coroar seu estágio de especialização em Paris. Não foi apenas a opção pelo tema religioso que aproxima Ressurreição de Lázaro da produção de Maurice Denis. Embora sem conseguir interpretar técnica e plasticamente a tradição dos primitivos italianos – a habilidade “falha”, notada por Pollilo –, Anita tentou levar para a tela a maneira como seu orientador resolvia a adequação das formas no espaço pictórico. Porém, o resultado não foi suficientemente bom, e aquilo que deveria ser a interpretação moderna, mas “moderada” do universo visual do primeiro renascimento, mostrou-se aquém de qualquer expectativa. Uma pintura “ruim”, como escrevera Oswaldo Costa.

***

Eclética e, portanto, permeável às várias tendências que pululavam por Paris nos anos 1920, Anita também se aproximaria da produção de Matisse que, por sua vez, superara Denis na produção de uma pintura em que a cor e a forma se uniam para celebrar a pintura e a vida. Anita se aproxima de Matisse, mas parece não o alcançar. Mesmo em obras como La rentrée, 1925/1927 e Interior de Mônaco, 1925c.[31], Matisse está lá, mas a partir de uma visão pouco comprometida com a realidade pictórica – a ele tão cara. Uma aproximação “literária”, no caso da primeira, e intimidada, no caso da segunda.

A dispersão que caracteriza sua produção parisiense apenas encontrará um encaminhamento positivo na série de desenhos de nus que Anita ali produziu – ponto alto, não somente de suas obras daquele período, mas de toda a sua trajetória.

***

Como visto, em 1921, ao se referir à produção inicial de Anita, Mário escrevera sobre a “arquitetura de Ingres”. No ano seguinte, ele volta a se referir a Ingres em seu Prefácio interessantíssimo, ao afirmar que os pintores modernos desdenhavam tanto Delacroix quanto Whistler, “para se apoiarem na calma construtiva de Rafael, de Ingres, do Greco”[32]. Esses textos confirmam que, longe de qualquer vanguardismo, desde o início Mário pensava a pintura dentro dos padrões do retorno à ordem. De fato, artistas tão tradicionais quanto El Greco, Rafael e Ingres passavam a servir como parâmetros para os “primitivos” do século XX, como Picasso, Matisse – e por que não? – Anita Malfatti. Afinal, como apontado, o melhor da produção da artista encontra-se na série de desenhos que produziu em Paris, desenhos em que os postulados sobre arte de Jean Auguste Dominique Ingres ficam evidentes como um de seus principais norteadores.

Ingres assim doutrinava seus estudantes:

O desenho é a probidade da arte.

[…] É preciso desenhar sempre, desenhar com os olhos quando não se pode usar o lápis […]

Ao estudar a natureza, só tenham olhos a princípio para o conjunto. Interroguem-no, e somente a ele. Os pormenores são de pouca importância e devem ser submetidos à razão. As formas amplas, isso sim! A forma é o fundamento e a condição de tudo; até a fumaça deve ser expressa pelo traço.

[…] Tenham inteira nos olhos e na mente a figura que querem representar; a execução deve ser apenas a realização dessa imagem já possuída, preconcebida.[33]

Somente a última recomendação parece ter sido obedecida apenas parcialmente pois, apesar de todo o rigor gráfico visível em seus desenhos, é perceptível, igualmente, como Anita, em muitos daqueles desenhos, deixa fluir a linha, permitindo que ela, sozinha, encontre seu desfecho.[34] No mais, aqueles desenhos se configuram como a própria explicitação gráfica, daquilo que Mário havia escrito em 1922: a “calma construtiva” que deveria imperar na arte moderna, fazendo ressoar uma nova era para a arte no Brasil, uma arte “Primitiva”, estruturante e estruturadora.

***

Anita e Mário possuíam as mesmas concepções sobre o que deveria imperar na arte e, sobretudo, na pintura moderna: a “calma construtiva”, a “arquitetura de Ingres” ou – como escrevera o crítico a Tarsila quando ela também estava em Paris: “Creio que não cairás no cubismo. Aproveita deste apenas os ensinamentos, Equilíbrio, Construção, Sobriedade. Cuidado com o abstrato, a pintura tem campo próprio […]”[35].

Anita também não “caiu no cubismo”. Pelo contrário, desenvolveu sua produção pictórica respondendo às demandas que então operavam na cena parisiense, embora somente demonstrasse uma forte qualidade em seus desenhos já mencionados que, donos de uma autoconsciência impressionante, raramente serviram de base para suas pinturas[36].

No entanto, além dessa habilidade pouco requintada que caracterizou sua produção pictórica e que, como visto, foi comentada por praticamente todos aqueles que escreveram sobre sua produção, a pintura de Anita deixou de cumprir outro compromisso assumido pelos demais modernistas: em sua fase parisiense ela desprezou o “assunto” Brasil, não misturando ao seu modernismo “moderado” e à dimensão “primitiva” de seu imaginário, os temas locais, como queria Mário e como realizaram Tarsila, Di e Segall.

Afinal, Mário entendia que a arte moderna deveria abarcar a tradição, a ênfase à maestria do métier e, por último, que reabilitasse e valorizasse os assuntos nacionais. Essas prerrogativas iam ao encontro do que pensava o crítico sobre como deveria ser a arte moderna no Brasil: atenta à estética moderna europeia, porém com adoção apenas de suas versões mais moderadas; atenta à necessidade de adotar uma configuração moderna, porém não a ponto de “cair no cubismo” ou tornar-se não-figurativa. Esses, de fato, eram os limites da liberdade estética do movimento que Mário capitaneava. Era impossível produzir uma arte não figurativa ou mesmo ligada a alguma outra corrente radical da arte moderna sob o risco de ver o “assunto” brasileiro impossibilitado de impregnar a produção dos artistas.

Anita, por sua vez, produzia uma pintura moderadamente moderna, porém claudicante na questão da realização técnica e alheia ao assunto brasileiro. Em suas pinturas ela não conseguiu criar o que concebeu Tarsila em sua fase pau-brasil, por exemplo, um primitivismo preocupado com elementos figurativos “puros” de “uma sensibilidade intimista”, formulados numa ambiência brasileira, para Mário, inegável[37]. E não tivera, como Di Cavalcanti, uma visão apenas predatória das vanguardas históricas, preocupando-se em retirar delas o que poderia caracterizar uma moderada visualidade moderna impregnando assuntos “tipicamente” brasileiros[38].

Anita, como entendeu Raul Polillo, permaneceu naquele limbo entre a tradição e a modernidade, com problemas sérios de realização em suas pinturas. De volta a São Paulo e após a exposição de 1929, sua trajetória – praticamente estagnada durante os anos 1920[39] –, caiu em profundo declínio.

A partir daí – como Marta Rossetti Batista [40] magistralmente descreveu e analisou –, Anita foi aos poucos se aproximando da pintura naif, ou seja, da maneira de pintar daqueles que não tiveram formação no campo da arte erudita.[41].

***

Cadáver insepulto do modernismo de São Paulo[42], em 1955 ela escreve uma carta póstuma para Mário, falecido dez anos antes. A certa altura Anita declara:

[…] Tenho medo de ter desapontado a você. Quando se espera tanto de um amigo, este fica assustado, pois sabe que por nós mesmos nada podemos fazer e ficamos querendo, querendo ser grandes artistas e tristes de ficarmos aquém da expectativa.

Procurei todas as técnicas e voltei à simplicidade, diretamente; não sou mais moderna nem antiga, mas escrevo e pinto o que me encanta […][43]

***

É de se notar o quanto, nesta carta, Malfatti parece conformada com o fato de sua produção não ter assumido o sentido que seu amigo queria a ela conferir. Anita parece consciente de ter escapado da narrativa triunfal que Mário e os outros escreveram sobre a arte em São Paulo durante a primeira metade do século XX. A artista acabara por retirar a si mesma do papel de heroína, de pioneira do modernismo, para transformar-se em “mártir” – alguém que caiu logo na primeira batalha, incapaz de prosseguir na guerra. É patético como a artista reconhece que teria falhado frente às expectativas que Mário e os outros colocavam em seu devir. Pior: ela dá sinais de concordar com esse veredito, como se ele não fosse fruto de uma narrativa arbitrária e triunfalista que o modernismo de São Paulo queria escrever sobre si.

[1] – Aqui faço referência à Mostra de Arte Moderna Anita Malfatti, protagonizada pela artista e realizada em São Paulo, entre 12 de dezembro de 1917 a 10 de janeiro de 1918, tradicionalmente entendida como o início do modernismo de São Paulo. Além dos trabalhos da artista também foram exibidas algumas obras de suas colegas e do secretário da Art Students League, onde Anita estudou em seu estágio novaiorquino. Sobre o assunto ler, entre outros: BATISTA, Marta Rossetti. Anita Malfatti no tempo e no espaço. Biografia e estudo da obra. São Paulo: Editora 34/Edusp, 2006; CHIARELLI, Tadeu. Um jeca nos vernissages. Monteiro Lobato e o desejo de uma arte nacional no Brasil. São Paulo: Edusp, 1995.

[2] – Em outros textos publicados naquela mesma década, Mario afirmou que a arte mais interessante de então encontrava-se no período Construtivo – ou Primitivo –, quando os artistas mais inquietos começavam a buscar os elementos estruturais, “eternos”, da arte que haviam sido suprimidos durante o período Romântico anterior – leia-se as vanguardas históricas do início do século 20. Como exemplo, é possível lembrar que, em algumas ocasiões, o crítico se referiu à produção de Lasar Segall como “primitiva”: “E por isso o comparam com Giotto, com Signorelli e os quatrocentistas italianos”. Voltarei a este assunto. Mário de Andrade, “Lasar Segall I”. Diário de São Paulo, 23/12/1927; Apud CHIARELLI, Tadeu. Um modernismo que veio depois. São Paulo: Alameda, 2012 p. 101.

[3] – Mário de Andrade. “Anita Malfatti”, Diário Nacional. Apud CHIARELLI, Tadeu. Pintura não é só beleza. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2000, p. 58.

[4] – Fenômeno ocorrido na arte europeia entre as duas guerras mundiais, esse refluxo – também conhecido como “retorno à ordem” (ou “chamado a ordem”), tomou conta da produção artística de vários centros europeus e americanos (não apenas dos Estados Unidos, mas também entre países como México, Argentina e outros). Sobre o retorno à ordem no Brasil, consultar, entre outros, CHIARELLI, Tadeu. Pintura não é só beleza. Florianópolis, op. cit. e BATISTA, Marta Rossetti. Os artistas brasileiros na Escola de Paris. Anos 1920. São Paulo Editora 34, 2012, entre outros.

[5] – Na mostra de 1929 a artista destacava três obras: Ressurreição de Lázaro (1928/29) pertencente ao acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo; Puritas (1927c.) e Mulher do Pará c. – pertencentes a acervos particulares.

[6] – Segundo carta posterior de Mário de Andrade para Anita (que voltará a ser mencionada), ele teria emitido elogios falsos sobre a pintura, visando influenciar o Governo na compra de Ressureição de Lázaro. Na carta, Mário afirma que a própria pintora teria lembrado que, pela amizade entre ambos, ele mentira publicamente sobre a obra, fornecendo-lhe qualidades que ela não possuía. Ler: ANDRADE, Mário. Mário de Andrade. Cartas a Anita Malfatti. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989.

[7] – Raul Polillo, intelectual não conectado com os modernistas, sempre teve uma visão crítica sobre os protagonistas daquele movimento. Visão essa que não o impediu de valorizar a potência da escultura de Victor Brecheret.

[8] – Raul Polillo, “O futurismo que se esqueceu de evoluir”. Diário de São Paulo, São Paulo, 7 de fevereiro de 1929 (Apud: BATISTA, Marta Rossetti. Anita Malfatti no tempo e no espaço. Biografia e estudo da obra. São Paulo: Editora 34/Edusp, 2006, p. 365, Nota 10.)

[9] – Monteiro Lobato. “A propósito da Exposição Malfatti”. O Estado de São Paulo. Edição noturna; São Paulo20 de dezembro de 1917

[10] – BATISTA, Marta Rossetti. Op. cit. p. 366.

[11] – Idem. No texto, a autora faz referência ao artigo de Menotti Del Picchia “Anita Malfatti”. Correio Paulistano. São Paulo, 20 de fevereiro de 1929

[12] – Helios (Menotti Del Picchia). “Crise no modernismo”. Correio Paulistano. São Paulo. 20 de março de 1929.

[13] – Já em 1923 é possível perceber as primeiras crises no movimento modernista de São Paulo. A relação entre Anita e Tarsila, por exemplo, ficou comprometida já em 1923, reforçando o distanciamento entre ambas, não somente no campo das relações interpessoais, mas também do ponto de vista de escolhas estéticas. Houve também rompimentos entre Menotti e Mário de Andrade, desentendimentos entre Oswald e Di Cavalcanti por causa de Tarsila (mencionados em ANDRADE, Mário. Cartas a Anita Malfatti. Op. cit. p. 126.). 1928 começa intensificando os desentendimentos entre Oswald e Menotti, Mário e Oswald, dentre tantos outros, o que enfraqueceria os liames que ligavam todos os protagonistas paulistas da Semana de Arte Moderna de 1922. Sobre esse assunto consultar, entre outros: Gênese de Andrade. “Amizade em Mosaico: a correspondência de Oswald a Mário de Andrade”. Teresa revista de literatura brasileira [8/9]. São Paulo. P. 61-188, 2008; Tadeu Chiarelli. “Antropofagia versus modernismo”. São Paulo. Revista ARTE!Brasileiros. São Paulo, 15 de julho de 2022. https://artebrasileiros.com.br/opiniao/conversa-de-barr/oswaldo-costa/

[14] – Helios (Menotti Del Picchia). Op. cit.

[15] – De fato, a “reprimenda” passada por Menotti a Brecheret e Malfatti não significava que os dois artistas não fossem admirados pelo intelectual. Sobretudo em relação a Brecheret, a leitura de textos de Menotti publicados no Correio Paulistano e outros periódicos, desde todos os anos 1920 e na década seguinte, é inegável o apoio que o escritor continua concedendo ao artista. Tal postura demonstra que aquela “reprimenda” foi circunstancial, provavelmente com o intuito de atingir Mário de Andrade, devido à influência que o crítico exercia sobre os dois artistas. Para tornar a situação ainda mais complexa, seria importante lembrar que, em 1930, Mário de Andrade também se posicionaria de maneira contrária aos encaminhamentos que Brecheret então vinha dando à sua escultura. Mario de Andrade. “Victor Brecheret”. Diário Nacional, S. Paulo, 20 jan. 1930. Apud, CHIARELLI, Tadeu. Pintura não é só beleza. Op. cit. p. 61.

[16] – Oswaldo Costa aparece ao lado de Oswald de Andrade e Pagu, em foto tirada em torno de 1930. Consultar, CAMPOS, Augusto. Pagu. Vida-obra. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982, Caderno de Fotos.

[17] – Uma das versões da palavra tupi, “Tamandaré”, afirma que ela significa “repovoador”. Segundo a lenda, um pajé soube por Tupã que ele inundaria a terra. Ele, então teria construído um barco salvando, assim, a ele e à sua família. Findo o dilúvio, ele repovoaria a terra. É interessante o uso desse pseudônimo por Oswaldo Costa. O intelectual aqui aparece como aquele que, depois da destruição (antropofágica) povoara de novo o mundo. https://lugaresdememoria.com.br/tamandare-a-terra-do-diluvio-nordestino/

[18] – Mário de Andrade. “Moderno-Antimoderno”. Terra roxa e outras terras. São Paulo n.3. 31 de fevereiro de 1926, p. 3. Sobre o interesse de Mário de Andrade por Navarro da Costa, consultar: Tadeu Chiarelli. “Não cairás no cubismo. Mário de Andrade e as artes visuais”. Revista Ciência e Cultura. https://revistacienciaecultura.org.br/?artigos=nao-cairas-no-cubismo-mario-de-andrade-e-as-artes-visuais

[19] – Tamandaré (Oswaldo Costa). “Moquem”. I, II, III, IV, V. Revista de Antropofagia. 2ª. Dentição. Diário de São Paulo. São Paulo 7 de abril de 1929; 14 de abril de 1929; 24 de abril de 1929; 1 de maio de 1929; 8 de maio de 1929.

[20] – Anônimo (Antônio Raposo – Oswaldo Costa). “Exposição Tarsila do Amaral”, Correio Paulistano. São Paulo, 21 de setembro de 1929. Apud – AMARAL, Aracy. Tarsila. Sua obra e seu tempo. São Paulo: Perspectiva/Edusp, 1975 vol.1 p. 465.

[21] – Ou seja, as obras que a artista havia produzido em seus estágio alemão e norte-americano.

[22] – Na sequência veremos que Mário de Andrade também foi sensível a essa característica da produção inicial da amiga.

[23] – Em textos anteriores tive a oportunidade de demonstrar que, na São Paulo modernista, as artes visuais estavam mais ligadas ao retorno à ordem do que propriamente às vanguardas. Sobre o assunto, consultar CHIARELLI, Tadeu. Pintura não é só beleza, op. cit. e CHIARELLI, Tadeu. Um modernismo que veio depois. São Paulo: Alameda, 2012.

[24] – ANDRADE, Mário. Cartas a Anita Malfatti. op. cit. p.146.

[25] – Inclusive, como tive a oportunidade de afirmar em outro texto, para Mário de Andrade o termo “expressionismo” era o nome geral dado a todos os “ismos” e não estava morrendo (como queria Wilhelm Worringer, mas “evoluindo” para o “realismo”: “Da mesma forma é fácil ver no realismo a que atingiram Picasso (em certas obras), Kirling (sic), Dix, Grozs, Severini e tantos outros, apenas uma desintelectualização do expressionismo, que vai conduzindo a deformação artística para uma sensorialidade mais legitimamente plástica” Mário de Andrade, “Questões de arte”. Diário Nacional. 30.9.1927. Apud CHIARELLI, Tadeu. Pintura não é só beleza. Op. Cit. p. 53.

[26] – Mário de Andrade. “Anita Malfatti”. Jornal de Debates. São Paulo. 5 out. 1921. Apud BATISTA, Marta R. Anita Malfatti no tempo e no espaço. Op. cit. p.272.

[27] – Idem, p. 274. Segundo notas de Marta Rossetti Batista na mesma página, a obra Mulata vendedora de fruta refere-se à obra já citada aqui e hoje conhecida como Tropical (nota 42). No original, por algum erro de gráfica, “arquitetura dum Ingres” foi grafado “arquitetura dum Inglês” (nota 43).

[28] – Carta de Mário de Andrade para Sérgio Milliet, de 11 de agosto de 1924. IN DUARTE, Paulo. Mário de Andrade por ele mesmo. Edição comemorativa dos 40 anos de falecimento de Mario de Andrade. São Paulo, Editora Hucitec/Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, 1985. p.298.

[29] – Carta de Mário de Andrade a Sérgio Milliet, datada de 10 de dezembro de 1924. In DUARTE, Paulo. Op. cit. p. 299 e segs. Aracy Amaral informa que numa carta escrita de Paris, por Oswald a Mário de Andrade, no dia 18 de abril de 1923, em determinado momento o primeiro escreve: “Anita é uma passadista”. AMARAL, Aracy (org.). Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral. São Paulo: Edusp/IEB USP, 2001, p. 65, nota 5.

[30] – Mário de Andrade. Diário Nacional.

[31] – A primeira obra pertence a uma coleção particular paulista; a segunda pertence ao acervo Museu de Arte de São Paulo (MASP) – Comodato: Coleção BM&F.

[32] – Mário de Andrade. “Prefácio Interessantíssimo”. Paulicéia desvairada, 1922. Apud CHIARELLI, Tadeu. Pintura não é só beleza. A crítica de arte de Mário de Andrade. Op. cit. p. 21.

[33] – Jean Auguste Dominique Ingres. Pensées. Seleção de H. Delabord, 1870 IN LICHTENSTEIN, Jacqueline (org.). A pintura. O desenho e a cor. São Paulo: Editora 34, vol. 9, 2006, p. 84.

[34] – Talvez uma herança de seu período “expressionista” vivenciado nos anos 1910? Talvez.

[35] – Carta de Mário de Andrade a Tarsila do Amaral, datada de 16 de junho de 1923. IN AMARAL, Aracy (org.). Correspondência Mario de Andrade & Tarsila do Amaral. Edusp/IEBUSP, 2001 p. 75.

[36] – Lembro aqui a pintura Nu reclinado, s.d. pertencente a uma coleção particular de São Paulo.

[37] – Chamo a atenção aqui para o texto que Mário publicou sobre a artista. Mário de Andrade. Texto para o catálogo da exposição da artista em S. Paulo, em 1929. Apud BATISTA, Marta Rossetti (e outras). Brasil primeiro tempo modernista p.124

[38] – Sobre o assunto, consultar: Mário de Andrade. “Di Cavalcanti”, Diário Nacional, S. Paulo, 8 de maio, 1932 Apud BATISTA, Marta Rossetti (e outras). Op. cit. p. 158.

[39] – Lembrar que Menotti Del Picchia duvidava se teria havido “evolução” no estágio parisiense da artista.

[40] – Refiro-me ao livro da pesquisadora: Anita Malfatti no tempo e no espaço. Op. cit.

[41] – Neste sentido Anita se aproxima bastante da trajetória de Fúlvio Pennacchi, também voltado, durante grande parte de sua vida, em pintar “como os puros”. Sobre o assunto ler: “Sobre a experiência brasileira de Fúlvio Pennacchi” in CHIARELLI, Tadeu. Um modernismo que veio depois. Op. cit. p.191.

[42] – “Cadáver insepulto” porque a trajetória profissional de Anita escancara as contradições do movimento modernista. Sobre a trajetória de Anita como “cadáver insepulto”, consultar: Domingos Tadeu Chiarelli. “Anita Malfatti no tempo e no espaço” (resenha). Revista do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, v.1 p. 179, 1987.

[43] – Tadeu Chiarelli. “Anita Malfatti no tempo e no espaço” (resenha). Revista do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, v.1 p. 179, 1987.