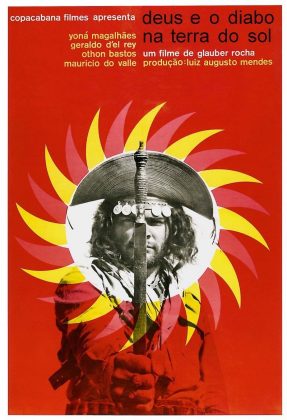

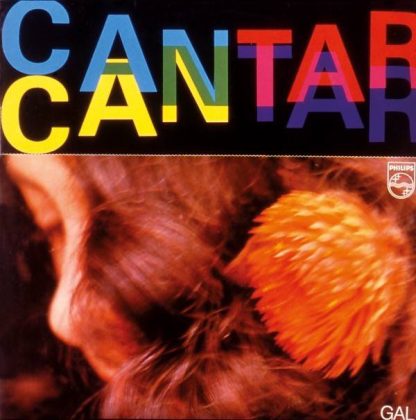

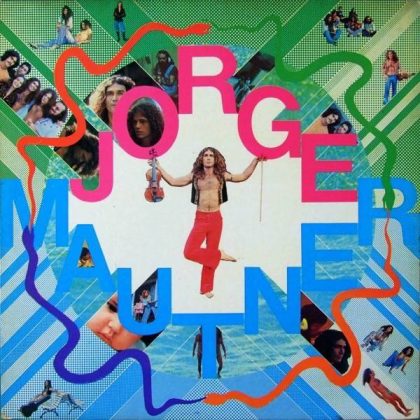

Um retrato multifacetado do artista gráfico, poeta e compositor Rogério Duarte. É o que revela a mostra Marginália I, em cartaz até 26 de agosto no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ). Composto por 70 itens, entre pôsteres cinematográficos, capas de discos e livros, poemas, cartazes, fotografias e documentos pessoais, o mosaico diverso e multicolorido reunido no MAM atesta o quanto, a partir da segunda metade do século 20, a trajetória de Rogério tornou-se indissociável de alguns capítulos históricos para a cultura do País. Não por acaso, estão na mostra peças emblemáticas, como o cartaz do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, obra-prima do Cinema Novo de Glauber Rocha, lançado em 1964, e capas de obras fonográficas divisoras, como os álbuns homônimos lançados por Caetano Veloso (1967) e Gilberto Gil (1968), dois embriões do tropicalismo enquanto gênero musical.

Unanimidades à parte, Marginália I é também um convite ao público para ir além do usual fetiche estético desses trabalhos consagrados. A mostra, que também contempla a publicação de um livro de mesmo nome (Editora MAM-RJ), amplia a compreensão sobre o artista e permite ao público fazer uma leitura mais diversa do que foi a tropicália. O movimento, circunscrito por muitos como mero fenômeno musical e não como uma ação coletiva, aglutinou outras frentes culturais para capitular uma série de convenções e estatutos que foram derrubados com a adesão e interlocução de outros grandes personagens, como o artista plástico Hélio Oiticica, o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, o poeta Waly Salomão e o romancista José Agrippino de Paula.

Com curadoria do designer gráfico alemão Manoel Raeder e colaboração do músico Diogo Duarte, que é filho de Rogério, Marginália I traz à tona registros esquecidos, como o material gráfico de Apocalipopótese, evento multimídia realizado pelo baiano na área externa do MAM carioca em 1968, e trabalhos que revelam outros interesses do artista, entre eles a estrutura metálica Musicúpula, espécie de teia geodésica que acolherá, em 12 de agosto, uma jam session com canções e temas instrumentais compostos por Rogério – aos 13 anos, ele descobriu a paixão pela música ao decifrar os acordes de um cavaquinho e, aos 17, tornou-se devoto das seis cordas do violão, com o qual compôs mais de 300 peças musicais.

Aos 76 anos, Rogério Duarte reside em Salvador. Com a saúde debilitada, ele preferiu não comparecer à abertura da mostra, realizada no final de junho passado. No entanto, pretende participar da jam session conduzida pelo filho Diogo, que deve reunir amigos de sua geração e antecederá o encerramento de Marginália I. Mesmo recluso, por ocasião da mostra, Rogério gentilmente falou à Brasileiros. Em princípio, as respostas ao roteiro de perguntas enviado ao mestre baiano seriam entregues por e-mail, mas chegaram à redação por meio de um arquivo de áudio em formato MP3, com o registro de sua voz grave e pausada. Entre outros temas, discorridos com extrema lucidez, Rogério também se opôs às interpretações rasas do tropicalismo. “Eu considero que essa é mais uma história mal contada da cultura brasileira. Houve vários tropicalismos e posso até ter sido um dos mentores do movimento, mas eu era muito mais engajado em sua totalidade, que incluía a música, a literatura, o cinema e outras coisas mais.”

O bode de Rogério com essa visão estreita disseminada, sobretudo com o culto tardio ao movimento na Europa e nos Estados Unidos, ganha tom enfático quando ele responde sobre como reagiu ao chamado “enterro da tropicália”, ato simbólico interpretado pelos amigos Caetano Veloso e Gilberto Gil no último episódio do programa Divino, Maravilhoso, apresentado pelos conterrâneos na extinta TV Tupi em 27 de dezembro de 1968, 14 dias após o decreto do AI-5. “Não tenho nada a ver com o parto ou com o enterro desse tropicalismo da mídia musical representado por Caetano e Gil. Eu estava no Rio de Janeiro (o programa era gravado na sede paulista da emissora) e nem soube do enterro. Muito tempo depois é que fui saber dessa atitude de ambos.”

Mas engana-se quem enxerga nesse depoimento um ranço do artista gráfico com relação a seus pares de movimento. Ao tratar da recente polêmica que envolve a apresentação da dupla baiana em Israel, prevista para acontecer em Tel Aviv no dia 28 deste mês de julho, e que tem sido alvo de insistentes pedidos de boicote em defesa da Palestina, Rogério desconversa e sai em defesa das liberdades individuais dos velhos amigos. “Não tenho opinião a respeito. Isso faz parte da carreira de Gil e Caetano, que devem ter seus motivos, que procuro respeitar, e não os julgo.”

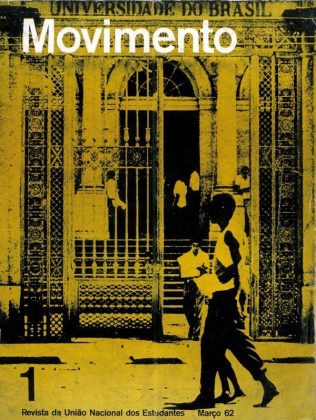

Ao longo da gravação, a voz que surge dos alto-falantes beira o gutural e expressa opiniões difíceis de divergir. Em alguns momentos, ela paira em silêncio para, depois, desencadear fragmentos de uma história complexa e tortuosa. Poucos artistas personificam como Rogério o misto de perseverança e desencanto experimentado pela geração que viveu no Brasil dos anos 1960 e 70. Em meio à crescente movimentação de oposição ao golpe civil-militar de 1964, Rogério tornou-se alvo preferencial da ditadura. A resposta dos militares à estética de choque desencadeada pelos tropicalistas veio de forma atroz e com a mesma eficácia da repressão destinada a núcleos de resistência – o Centro Popular de Cultura, os CPCs da União Nacional dos Estudantes (UNE), e instituições como a Editora Vozes, reduto católico de intelectuais, como Leonardo Boff e Frei Betto, que defendiam a chamada Teologia da Libertação, de orientação marxista. Aliás, duas frentes de colaboração regular de Rogério na primeira metade dos anos 1960, ocasião em que ele migrou da Bahia para o Rio de Janeiro: no CPC, ele foi artista gráfico do núcleo de propaganda; na Editora Vozes, atuou como diretor artístico.

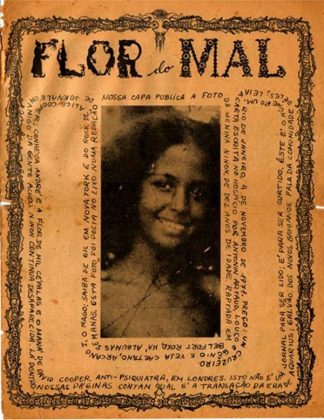

O exercício de atividades como essas, consideradas subversivas pela ditadura, fizeram com que Rogério, ao lado do irmão, o engenheiro Ronaldo Duarte, protagonizasse um dos primeiros episódios que tornaram pública a prática crescente da tortura. A caminho da missa de sétimo dia do secundarista Edson Luís, morto por militares no restaurante estudantil Calabouço, crime que motivou a chamada Passeata dos Cem Mil, Rogério e Ronaldo foram presos em 4 de abril de 1968 e submetidos à tortura por uma semana. O episódio é relatado com amargo lirismo no capítulo intitulado A Grande Porta do Medo, do livro Tropicaos, lançado pela Editora Azougue, em 2003. Nele, Rogério relata como ele e o irmão, de maneira alternada, um observando o sofrimento do outro, foram submetidos a toda sorte de sadismos dos torturadores. “Os fios elétricos nas costas, na boca, nas axilas. Os fósforos apagados nas costas, o café quente derramado no sexo. É preciso não contar como se tudo tivesse acontecido. É preciso estar ali todo o tempo necessário, é preciso morrer de medo e regar a flor do medo que nascerá sobre o túmulo até a aparição do fruto, mesmo que seja o fruto dourado do ódio, porque as sementes… Que posso eu dizer das sementes ou que haverá o fruto e as sementes a não ser com a loucura de minha esperança?”, assim descreve Rogério, em Tropicaos, a visão do irmão Ronaldo sendo torturado.

Loucura e esperança foram consequências diretas da tortura enfrentada por Rogério, que não se furtou a denunciar o episódio para a imprensa do País e foi silenciado pela ditadura do general Médici com uma internação compulsória, entre 1969 e 1971, no Pavilhão Psiquiátrico do Engenho de Dentro, uma das três unidades fluminenses do assombroso hospício Pinel. “Houve uma brutal interferência, uma ruptura na minha vida a partir desse episódio, mas não deixei de viver ou trabalhar. Depois disso, continuei fazendo capas de livros para a Editora Vozes, até que tive de me refugiar da perseguição militar.” Outra breve pausa de silêncio e o sopro grave da voz de Rogério volta para revelar o local onde, vivendo na clandestinidade, mergulhou em uma busca esperançosa por elevação espiritual. “Eu tinha a mata do interior da Bahia como minha Sierra Maestra particular (Rogério faz alusão ao refúgio das tropas de Fidel Castro e Che Guevara nas cordilheiras cubanas). Foi na Serra da Violeira que me refugiei. Em minha vida, desde a infância, a busca espiritual sempre foi uma constante. Por uma questão de necessidade de sobrevivência, ingressei no movimento Hare Krishna e dele faço parte até hoje. Sou um estudioso da cultura védica.”

Essa faceta mística desencadeada por Rogério entre a segunda metade dos anos 1970 e a década seguinte, o fez questionar a funcionalidade de continuar exercendo a carreira de artista gráfico, ofício que, para ele, era atrelado a um contexto sociocultural combatido por forças nebulosas, que deram fim ao sonho de sua geração de construir uma sociedade mais justa e progressista. Forças que, segundo ele, ainda são recorrentes. “É impossível se desvencilhar de qualquer coisa que faça parte da nossa vida, a menos que a gente se desvencilhe da própria vida. Na verdade, não acredito que esse tenha sido um momento isolado. O Brasil é um País de muitos momentos sombrios e aquele foi mais um, que tocou profundamente a minha geração.”

A voz de Rogério persegue agora as perguntas finais do roteiro. Hesitante, ele questiona: “Meu Deus, será que vai gravar? Vamos em frente, espero que esteja gravando”. O comentário precede a última questão, que aproveita o gancho da anterior para registrar sua opinião sobre a crescente onda de reacionarismo que, ironicamente, assola o País em pleno século 21, quase 50 anos depois de a geração de Rogério acreditar que tudo poderia ser divino, maravilhoso. Questionado se ele receia que essa retração, simbolizada pela eleição do Congresso mais reacionário desde o golpe de 1964, pode levar o País a reviver os dias trágicos da ditadura, Rogério conclui, pragmático, como a desafiar nossa capacidade de resiliência: “Não sei bem o que significa isso. Não participo muito desse tipo de discurso de padrões, reacionarismo/não reacionarismo. Acho que o buraco é mais embaixo, mas não tenho receios, porque acredito muito na lei da história. Se acontecer, é porque não houve meios de evitar. Então, se vier, teremos de enfrentar tudo novamente. Com o mesmo e até redobrado vigor.”

![Kudzanai Chiurai Genesis [Je n'isi isi] III 2016 Pigment inks on premium satin photo paper Image: 130 x 140 cm; Paper 142.4 x 152.4 cm Edition of 10](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/KC_Genesis-III_0178_2016_MR-696x644.jpg)

![Material Educativo da 33a Bienal de São Paulo. 01/03/2018 © Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo Foto [Photo]: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo2-630x420.jpg)

![Descansa tu cabeza en mis brazos [Descanse sua cabeça em meus braços / Rest Your Head in my Arms], 1995 - Feliciano Centurión](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo3-398x420.jpg)

![At Will and the Other [À vontade e o outro], 1989](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo4-543x420.jpg)

![Generators [Geradores], 2014 - Wura-Natasha Ogunji.](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo5-399x420.jpg)

![Glömd [Forgotten / Esquecido], 2016. - Mamma Andersson](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo6-519x420.jpg)

![Foreigners [Estrangeiros], 2016 - Claudia Fontes](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo8-280x420.jpg)

![Pintura, Cérebro e Rosto [Painting, Brain, and Face], 2017 - Sofia Borges.](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo7-629x420.jpg)