*Por Alexia Tala

Alexia Tala: When I observe your work I see that there is a deep demand for supports and formats. You use graphic arts, photography, audiovisual, textiles, etc. This versatility makes your work not limited to a particular aesthetic. How is the process in which you choose to work an idea, on one or on another support?

Randolpho Lamonier: Since the beginning of my research on art I have been dealing with a lot of experimentation and the act of improvising has become one of my main working methodologies. It was something that I assimilated completely intuitively as a response to a series of barriers and faults, because when I started producing there was no money for materials, technical knowledge or references from the art world. So I began by observing what was around me and by improvising with the situations my reality offered. This marked in me the feeling that I can work with any material, media or support, as long as there is need and desire.

How and what was the influence that started your artistic doing?

I grew up in Contagem outskirts, in the state of Minas Gerais, in a context where we had no access to virtually any cultural apparatus. I was raised watching TV while my mom was working. I believe that the aesthetics of the blockbusters on Sessão da Tarde, an afternoon tv program showing movies, the sensationalist programs of the Brazilian TV of the years 90 and the video clips of MTV were the first stimulus that could get close to an influence said “artistic”. Still in childhood, I helped my aunt and uncle in a small family business of filming weddings, parties and other events. So the capture and reproduction of image through the VHS was also something that caught my attention.

Later, while I was beginning to explore the field of visual arts, I began to study theater and was soon working in some companies. My short passage by the Grupo Oficina Multimidia, in Belo Horizonte, was one of my main influences at that time, for its intrinsic relationship with the visual arts and its bold research with videoinstallations, scenic objects, costumes and scenographies. Then I started photographing my friends, almost all from the theater, and the narrative and aesthetic proposals that we created to photograph led me to be interested in photo–performance and video production.

Your process is very interesting. What arises first, the matter or the encounter with the matter?

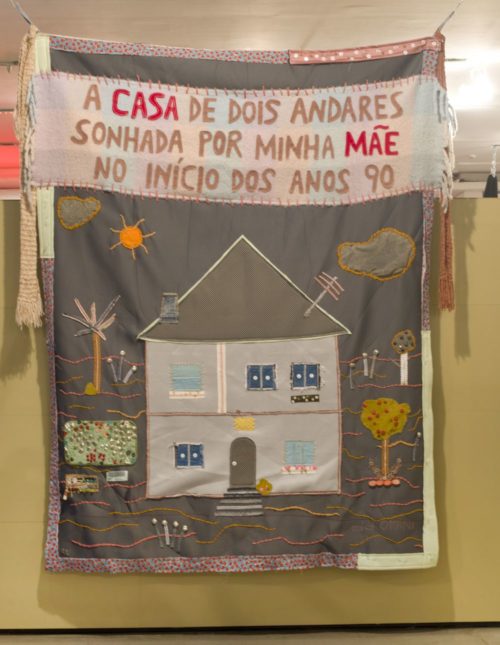

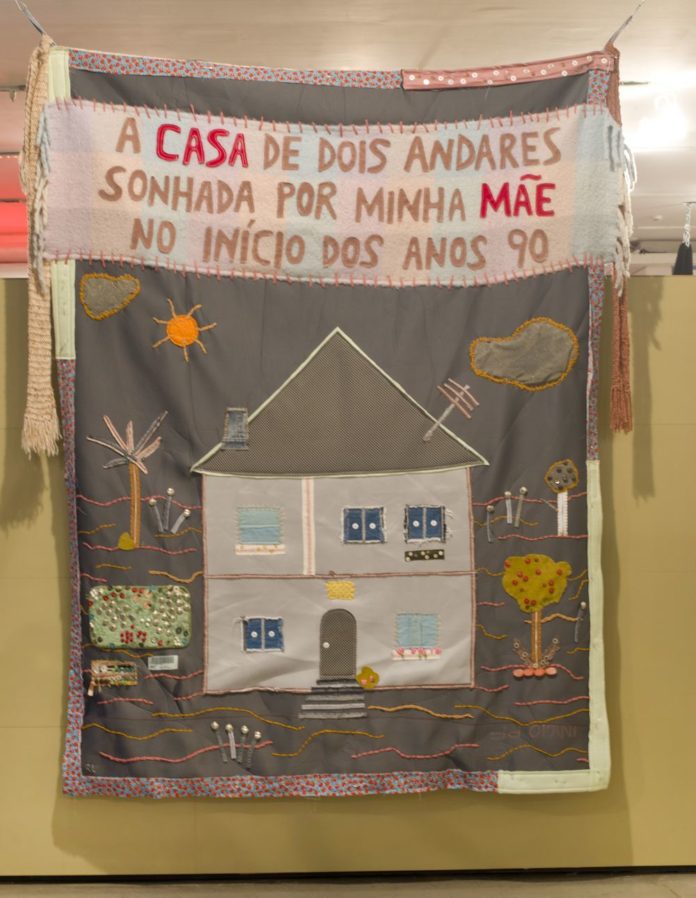

There is no rule, but in general, first arises a question, then I find the matter, the form and the language through which I will explore it. I ended up coming to an idea of “opposition” that almost always guides my choices, like the bloody chronicles of my memories from Contagem narrated in small handmade embroideries; or the flags of Profecias, made with rags from bedclothes, table linens and towels, to deal with public affairs and social issues related to Brazil. Ultimately, I authorize myself to experiment with any kind of material or process, you learn from your mistakes.

Speaking of Profecias, when I first saw your work, I immediately referred to the recent history of Latin America and the historical and symbolic weight that has the textile use and the embroidery in the works of resistance. What aspects of textiles interest you in your work?

R. L: My contact with the textile started at home watching my grandmother sew. My mother used to work in the industry sewing car seats for Fiat and, well before that, my paternal grandfather was a tailor. But it was after knowing the embroidery of Violeta Parra that I started to be interested in textiles as an expressive possibility. From her work I met the tradition of the Chilean Arpilleras and they impacted me strongly. I felt since then very influenced, especially by the aspect of social and political denunciation that these works demonstrate. Gradually I was acquainted with the work of other artists such as Bispo do Rosário, Louise Bourgeois, Tracey Emin, Leonilson, Sonia Gomes and Feliciano Centurión, whose influence led me to explore another aspect of textile production, more emotional and affective, when the Intimacy becomes political.

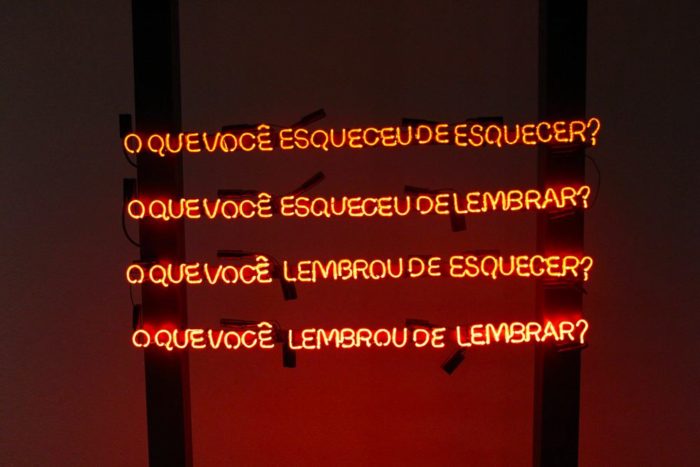

In your work it seems to mix the intimate and private, what happens in personal everyday spaces and what happens on the street. For you there is an undifferentiation between the public and the private that you seek to manifest in the images/works?

I try to explore in the territory of intimate matters everything that may be relevant to the public sphere, and in the same way the contrary, I am involved with public affairs with an often sentimental and cathartic engagement. So that I am always blurting the barriers between these two universes in an attempt to create a third space where I circulate with as much freedom as possible.

Your work talks about violence, oppression and some social struggles related to underdevelopment and marginality. How are you assimilating your work to the current Brazilian situation?

As an artist interested in telling stories and dialoguing with the questions of my time, it would be impossible not to feel totally crossed by the general crisis that Brazil is experiencing. I already had an idea of how the world interferes with my work and now I’m learning in what ways it responds to what I produce. It is a conception of responsibility that has broadened my consciousness in relation to the potency of all that subjectivity can. I am seeking all the desire, irreverence and courage that can be extracted from these days of pure horror.

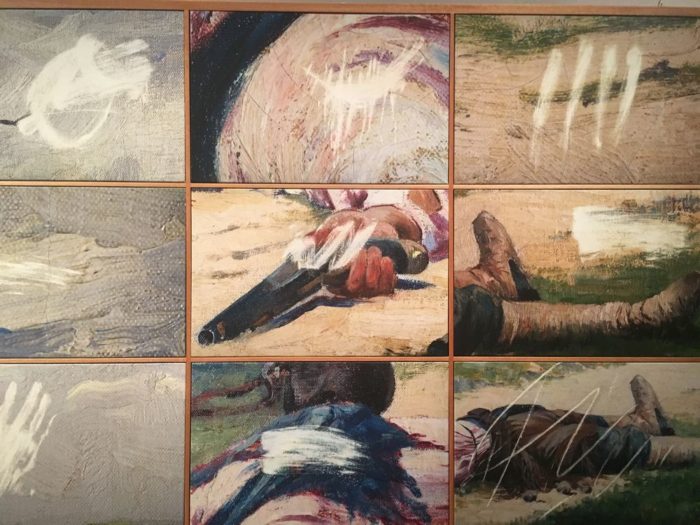

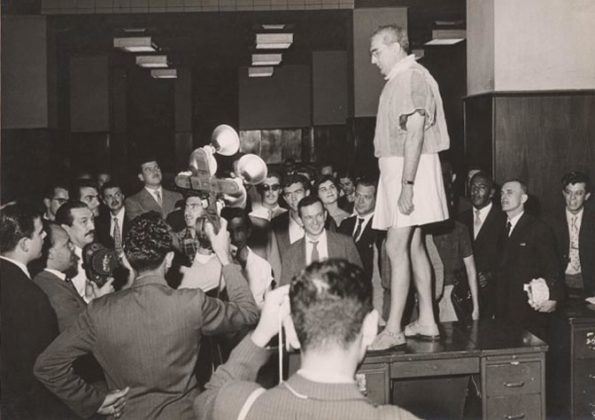

![Proposta para uma Catequese - Parte I - Díptico Morte e Esquartejamento (1993) [Foto por Eduardo Ortega] - Copia](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Proposta-para-uma-Catequese-Parte-I-Díptico-Morte-e-Esquartejamento-1993-Foto-por-Eduardo-Ortega-Copia.jpg)