Os conflitos sociopolíticos contemporâneos emergem nesta Bienal de Curitiba, inaugurada em 21 de setembro. As obras vão desde a arte russa contemporânea e seus estilhaços no sistema até as que denunciam diásporas forçadas por conflitos, racismo, perseguições. Sob o tema Fronteiras em Aberto, a edição traz também interseções poéticas com sugestões e interesses puramente artísticos, mas chamam atenção as propostas engaja das na máxima: “criar é resistir”. O tema geral nasce inspirado pelas comemorações dos 30 anos da queda do muro de Berlim, que reconfigurou parte do mundo, em particular o Leste Europeu.

O volume de obras chega a 400, executadas por cerca de 100 artistas, e testemunha a mutação da arte contemporânea que transforma o espaço em um lugar de vestígios, indícios a serem decifrados. Desta vez a Bienal de Curitiba, cujo eixo central é o Museu Oscar Niemeyer, dilata suas bordas e chega a outras cidades e países.

A porosidade da arte é sensível às mudanças da sociedade e às questões contemporâneas de toda ordem. Tereza de Arruda, brasileira que vive na Alemanha, e o espanhol Adolfo Montejo Navas assinam a curadoria geral e entendem fronteira como elemento muito além do espaço geográfico. Um grupo de curadores estrangeiros se junta a eles: Massimo Scaringella (Itália/Argentina), Gabriela Urtiaga (Argentina), Ernestine White (África do Sul), Esebjia Bannan (Rússia) e Julie Dumont (Bélgica).

Mais de vinte anos depois do apartheid, a sul-africana Sethembile Msezane tornou-se uma militante por meio de suas performances denunciadoras da inviabilidade da mulher negra em seu país. Suas performances mesclam ritualismo, ativismo e costumam ocupar espaços públicos com muita audiência. Sentada no chão de sua tenda coberta por panos vermelhos transparentes, ela recebeu individualmente os visitantes da Bienal que quisessem pensar sobre o momento em que estamos vivendo. Certamente Sethembile ficou horrorizada com o que ouviu sobre o Brasil. Ao se tornar artista, ela passou a militar contra o racismo, opressão e a falta de oportunidade aos negros. “Tendo vivido na Cidade do Cabo por cerca de cinco anos, senti uma profunda sensação de deslocamento e invisibilidade”. Suas conversas com o público foram acompanhadas por um músico que executava canções típicas de sua região.

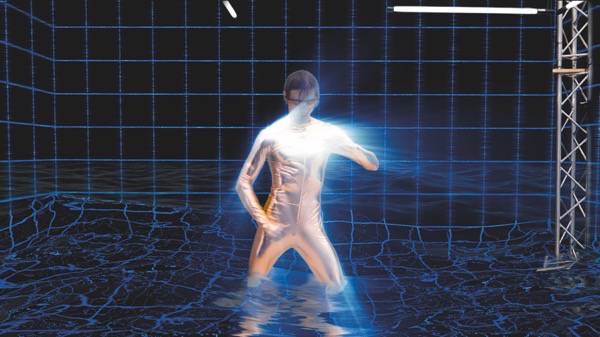

Imagine um olho inquieto que quer denunciar as mazelas do mundo por meio de cenas entrecortadas do ciberespaço. É assim que trabalha a retina de Hito Steyerl, cineasta, crítica cultural e ciberartista alemã, um dos nomes de destaque desta Bienal. O aspecto marcante de Factory of the Sun é o foco nos privilegiados do sistema, que ela chama de “pessoas do mundo” e nos seres humanos forçados à diáspora. O vídeo na verdade é um game temperado com denúncias e humor em que a personagem principal, Yulia, um tipo cyborg, faz a narração em que discute, entre outros temas, o exílio forçado de sua família judia para a Rússia. Um dos pontos fortes do discurso é a maneira como ela simula a infiltração e a influência do dinheiro no mundo da arte. Hito tornou-se conhecida por assumir uma posição política, sem medo de desafiar o poder do mercado. A artista tem exposto em vários países e representou a Alemanha na Bienal de Veneza de 2015.

A Rússia, Índia, China e África do Sul estão reunidas no segmento Brics, com curadoria de Ernestine White-Mifetu, Esenija Bannan, Lu Zhengyuan e Tereza de Arruda. Humor e crítica ao sistema movem o coletivo russo AES + F que provoca a intersecção de fotografia, vídeo e tecnologia digital. Com o trabalho multimídia Inverso Mundus, o grupo dramatiza críticas entre essas mídias, algumas nonsense, mergulhando na história da arte e nas questões sociais limites do mundo atual. AES + F ficou conhecido depois de representar o pavilhão russo na Bienal de Veneza de 2007, com o provocativo Last Riot.

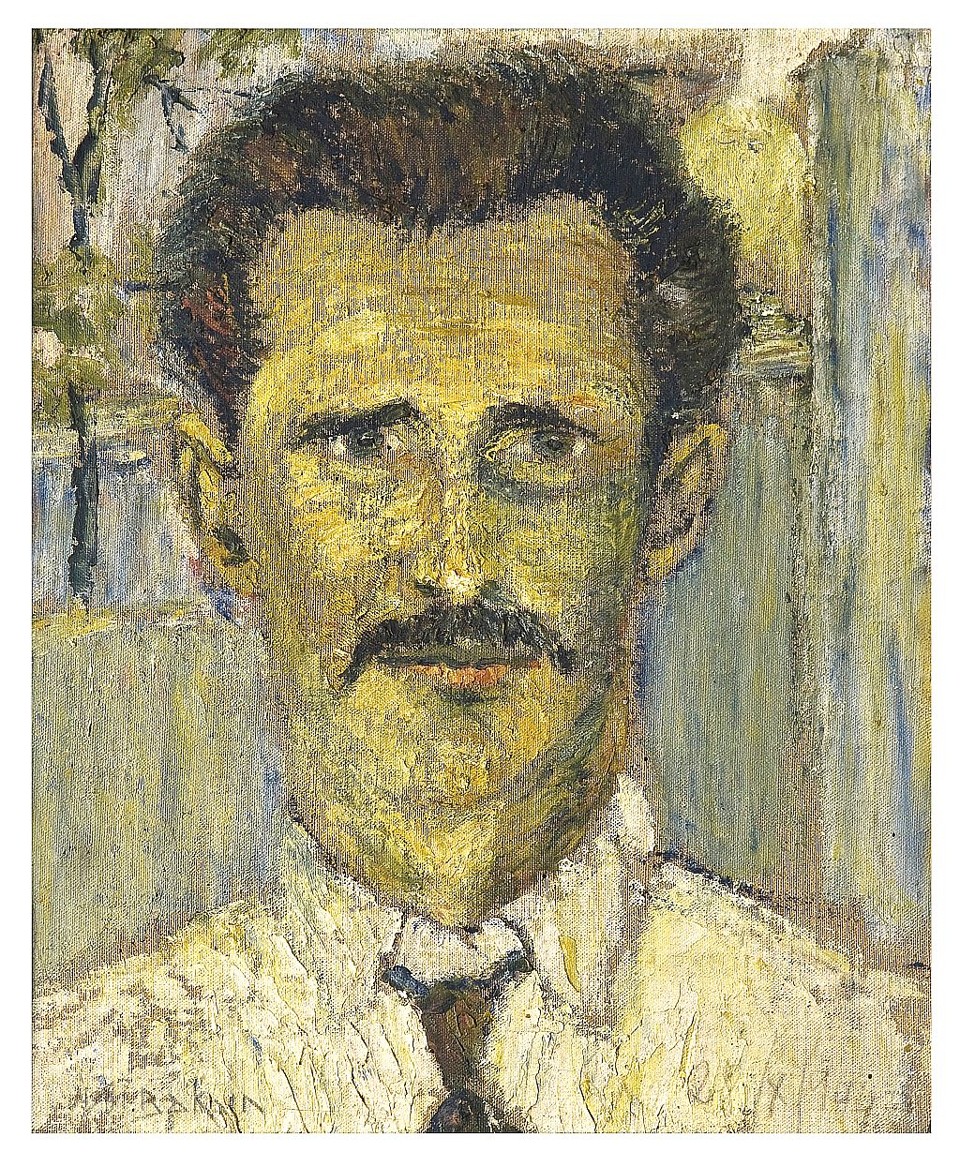

Bienais são territórios heterogêneos com fragmentação nas maneiras de produzir. Nessas grandes mostras não há dimensões limites para se apresentar uma obra, nem escalas. Cruzeiro do Sul (1969/1970), a minúscula escultura de Cildo Meireles, um bloquinho de madeira que pode ser apreciado na ponta de um dedo indicador, cresce sob um holofote ao tomar o centro da sala. O artista demarca um território, em um sentido político, e faz conexão com os pontos da constelação de mesmo nome. Essa obra, desde a sua criação, já provocou inúmeras interpretações e continua em aberto. No segmento Entremundos, entre outros da mostra, apresentam-se vários brasileiros, entre eles Arthur Omar, com sete trabalhos da série A Origem do Rosto e um fragmento do vídeo Os Cavalos de Goya, feito com imagens de um jogo de hóquei em que a bola é uma carcaça de animal. Trabalhando limites, Regina Vater apresenta Bordas (2019) uma longa e delicada escultura que parece moldar os desenhos territoriais nascidos pelas fronteiras, instrumentos de regulação territorial.

No centro, em evidência, obra de Regina Vater, “Bordas”, 2019

Na terra nada é permanente. Os contornos territoriais se desmancham, se movem de acordo com conflitos, arranjos políticos, acidentes geográficos. A ideia de movimentação constante levou a 14ª Bienal de Curitiba a tomar carona em todos os ônibus municipais, onde até dia 1º de março projeta uma série de vídeos durante as viagens, presenteando um público novo, diferente dos que normalmente transitam pelas feiras e bienais.