Pouco mais de um mês depois de abrir a exposição Museu de Tudo, na Casa de Vidro, Júlio Villani presenteia o público com mais uma de suas criações. A partir deste sábado (14/10), Villani leva à histórica Capela do Morumbi a obra Paraíso (aqui se borda aqui se paga), um bordado de grandes proporções – 1520 x 520 cm – com uma alusão aos versos do poeta Manoel de Barros.

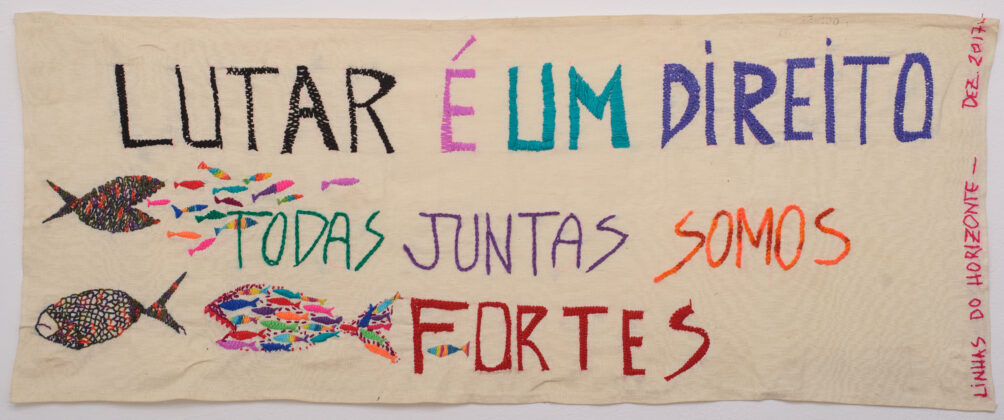

Foram necessários dois meses para completar o trabalho, executado no ateliê de Lina Bo Bardi, na Casa de Vidro, por costureiras de Paraisópolis apresentadas a Villani pelo Costurando Sonhos, um negócio social criado para acolher e empoderar mulheres da comunidade por meio da capacitação em corte e costura.

A curadoria do projeto é assinada por Roberta Saraiva, e a pré-produção da obra Paraíso (aqui se borda, aqui se paga) foi feita no Centro Universitário Belas Artes, em colaboração com os estudantes Beatriz Cereser, Laura Del’Acqua, Pedro Avila, Vinicius Amaral e Thais Borducchi.

Durante três semanas – deste sábado (14) até o dia 4 de novembro – um programa educativo vai permitir que público faça uma visita dupla, atravessando os 200 metros que separam a Capela e a Casa de Vidro.

A arte!brasileiros conversou com Júlio Villani. Leia a seguir:

ARTE!✱ – No livro It’s a game, o crítico Michael Asbury teceu observações sobre a diversidade singular de seu trabalho: essa diversidade seria menos ligada a materiais e suportes do que a um pensamento que “procura estabelecer um diálogo com a história da arte brasileira e internacional”. Em que medida a obra apresentada na Capela do Morumbi é uma continuidade desse processo criativo? Ou temos um ponto de inflexão, uma ruptura?

Júlio – Não sei se procuro estabelecer um diálogo com as histórias da arte brasileira e a internacional, ou seja, não sei até que ponto o faço intencionalmente. Se isso transparece no meu trabalho, é com certeza como resultado da existência, em mim, de influências múltiplas e cruzadas. E não só provindas do mundo da arte. Afinal, a gente é o que a gente vive, e a gente faz o que a gente é.

Aprendi a usar um pincel cursando escolas de belas artes em três países, mas, com meu pai, aprendi a cercar um pasto. Sei fazer escultura de bronze, mas também sei fazer gambiarra, e minhas esculturas com objetos garimpados com certeza são a extensão dos brinquedos que eu fazia, criança. Minha primeira ida à Europa se deu por vontade de ver de perto os grandes mestres da pintura ocidental, mas carrego nos olhos, com peso igual, a obra de Mestre Valentim. Em algum momento, estas diversas partes de mim acharam um jeito de se amalgamar e conviver.

Michael Asbury, que vive também com um pé lá e outro, cá, talvez tenha tido facilidade em enxergar, como num espelho, o fato de que em mim “dialogam a arte brasileira e a internacional”. Aliás, neste mesmo livro, ele diz que os meus Pássaros viram almost ready-mades no momento em que eu viro um almost French artist, um artista quase francês. É uma imagem da qual gosto, sobretudo porque traz a ideia de um continuum, de uma passação gradual, de um entre-dois permanente que permite recuar ou avançar num sentido ou no outro, modificando o balanço – paulista, parisiense, menino de fazenda, homem de cidade, artista, amador de gambiarra – segundo o momento da vida.

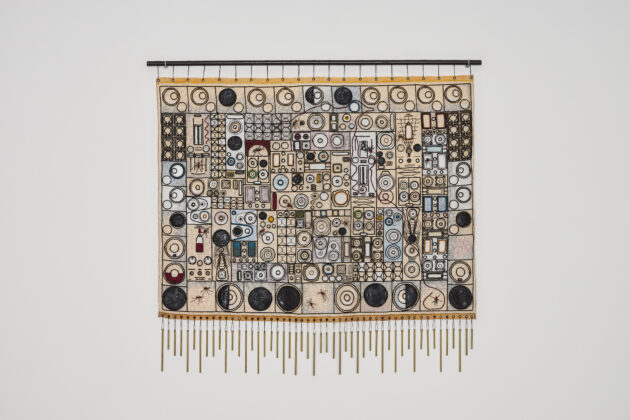

O Paraíso elaborado para a Capela do Morumbi não me parece ser ponto de inflexão, mas inscreve-se justamente nesta continuidade. A técnica foi desenvolvida quando fiz uma obra site specific para a Abadia do Thoronet, em 2019. Fui convidado pelo curador, Jean de Loisy, para fazer uma instalação de lençóis bordados. Mas, ao visitar o lugar – um dormitório enorme, que abrigava todos os monges de uma comunidade cisterciana – me pareceu evidente que todos compartilhavam um mesmo sonho. E, portanto, mereciam ser recobertos por um mesmo e único lençol gigante (a obra media aproximadamente 23 x 8 metros).

Como vivo justamente neste vaivém, enquanto elaborava lá esta obra, me perguntei qual seria o paralelo no Brasil. Lembrando que estávamos em 2019, o país sendo levado num rabo de foguete por um discurso pondo deus acima de todos, enquanto, cá embaixo, “a vida, mera metade de nada, pedia soluções e explicações” (parafraseando Caetano e Gil em Cinema Novo).

Ou seja, se na França eu usei uma via láctea prenhe de textos em torno da eternidade do sentido das palavras, no Brasil me pareceu essencial falar da concretude da vida: desta, aqui e agora, e não da hipotética paradisíaca prometida aos e pelos “homens de bem” que tanto nos faziam mal. É, então, mais neste sentido, o de tecer as diversas realidades, do que no de tecer um diálogo entre a história da arte brasileira e internacional, que acho que meu trabalho se encaixa.

ARTE!✱ – Paraíso também traz uma apropriação de imagens, textos e objetos, um processo tido como costumeiro em sua produção mais recente? Em caso afirmativo, que objetos e o que eles ecoam, reverberam, de sua poética ou de sua visão de mundo?

Villani – Paraíso é um quintal bordado, feito de folhas e minhocas, de pedrinhas e ciscos. Reverbera, sim, grandemente, minha visão, que consiste em achar e afirmar que no inventário do mundo não há impurezas, que tudo pode conter poesia. Apesar de folhas e minhocas não poderem ser consideradas apropriações, de maneira múltipla e difusa – talvez pelo suporte, talvez pelo medium, talvez pelo fato de ser um tecido que nos recubra – acho que, finalmente, a obra tem, sim, algo de apropriação. Não diretamente, mas talvez como resultado de um processo de antropofagia contínua, que reivindico alegremente: ingeri e continuo digerindo mil influências.

Me surpreendo, assim, constatando que Paraíso talvez ecoe, pelo menos em mim, outros mantos que fazem parte do meu acervo visual e afetivo: os do Bispo do Rosário, inventário do mundo através de objetos e palavras. Os Parangolés de Hélio Oiticica, que são um chamamento à ação; ou ainda o de Divisor, de Lygia Pape, mas aqui como que exigindo que nos alcemos para romper o tecido com nossas cabeças.

Quanto a apropriação de textos, gosto de imaginar que palavras são armadilhas poéticas; combi

CLAUDINEI ROBERTO DA SILVAé professor, curador e artista visual. Coordenou, entre outros, o educativo do Museu Afro Brasil. Faz parte da Comissão de Arte do Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde foi co-curador, em 2022, do 37º Panorama da Arte Brasileira. Nesta edição, assina crítica da 35ª Bienal de São Paulo.

CLAUDINEI ROBERTO DA SILVAé professor, curador e artista visual. Coordenou, entre outros, o educativo do Museu Afro Brasil. Faz parte da Comissão de Arte do Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde foi co-curador, em 2022, do 37º Panorama da Arte Brasileira. Nesta edição, assina crítica da 35ª Bienal de São Paulo. JOTABÊ MEDEIROS é repórter e biógrafo, entre outros, do cantor Belchior. Foi repórter de O Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo, editor-assistente da Veja SP, editor na TV Gazeta e Carta Capital. Jotabê assina uma reportagem sobre a exposição ReFundação, em cartaz na galeria ReOcupa, em São Paulo.

JOTABÊ MEDEIROS é repórter e biógrafo, entre outros, do cantor Belchior. Foi repórter de O Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo, editor-assistente da Veja SP, editor na TV Gazeta e Carta Capital. Jotabê assina uma reportagem sobre a exposição ReFundação, em cartaz na galeria ReOcupa, em São Paulo. LEONOR AMARANTE é jornalista, curadora e editora. Trabalhou no Jornal O Estado de S.Paulo, na revista Veja, na TV Cultura e no Memorial da América Latina. Aqui, entre outros, escreve sobre a exposição de Marta Minujín; sobre os 20 anos de A Gentil Carioca; e conversa com o crítico francês Jacques Leenhardt sobre a participação de Wifredo Lam na 35ª Bienal de São Paulo.

LEONOR AMARANTE é jornalista, curadora e editora. Trabalhou no Jornal O Estado de S.Paulo, na revista Veja, na TV Cultura e no Memorial da América Latina. Aqui, entre outros, escreve sobre a exposição de Marta Minujín; sobre os 20 anos de A Gentil Carioca; e conversa com o crítico francês Jacques Leenhardt sobre a participação de Wifredo Lam na 35ª Bienal de São Paulo. MARIA HIRSZMAN é jornalista e crítica de arte. Trabalhou no Jornal da Tarde e em O Estado de São Paulo. É pesquisadora em história da arte, com mestrado pela USP. Para este número, Maria escreve sobre a 35ª Bienal de São Paulo e três de seus destaques: Ana Pi, Castiel Vitorino Brasileiro e Luana Vitra.

MARIA HIRSZMAN é jornalista e crítica de arte. Trabalhou no Jornal da Tarde e em O Estado de São Paulo. É pesquisadora em história da arte, com mestrado pela USP. Para este número, Maria escreve sobre a 35ª Bienal de São Paulo e três de seus destaques: Ana Pi, Castiel Vitorino Brasileiro e Luana Vitra. FABIO CYPRIANO, crítico de arte e jornalista, é diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP e faz parte do conselho editorial da arte!brasileiros. Neste número, assina uma crítica à 35ª Bienal e escreve sobre o museu-casa-escola Acervo da Laje, de Salvador, presente em cinco exposições importantes nos últimos anos.

FABIO CYPRIANO, crítico de arte e jornalista, é diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP e faz parte do conselho editorial da arte!brasileiros. Neste número, assina uma crítica à 35ª Bienal e escreve sobre o museu-casa-escola Acervo da Laje, de Salvador, presente em cinco exposições importantes nos últimos anos.