Dona Fusae é um exemplo de que a idade não é empecilho para nada. Vinda do Japão aos 3 anos de idade, Fusae só fala sua língua natal em casa e não é totalmente fluente no português, mas aprendeu a aproveitar a vida como uma legítima brasileira: curtindo a praia. A nipo-brasileira, que mora em Santos desde os anos 1970, resolveu, há pouco mais de sete anos, frequentar as aulas de surfe na escolinha de Cisco Araña, uma lenda viva do esporte na Baixada Santista. E não para por aí. Quando completou 77 anos, Fusae resolveu comemorar em grande estilo e saltou de paraglide. Além dos esportes radicais, também já praticou inúmeras artes marciais japonesas. Quando não está se aventurando, Dona Fusae cuida de sua casa e já planeja uma nova empreitada, dessa vez, um pouco mais tranquila: aprender a tocar gaita.

Maria Lúcia Molfi – A leiloeira

Nascida em Mococa, criada em São José do Rio Pardo, cidades do interior de São Paulo, Maria Lúcia virou Milu antes mesmo de nascer. O apelido foi dado pela parteira, que participou dos quatro nascimentos da família. Milu é a terceira da casa. Uma paixão e um casamento levaram-na para o mundo das artes, das antiguidades e, principalmente, dos leilões. O término do relacionamento afastou Milu dos leilões, mas paixão é paixão. Ela ama o que faz e isso é percebido em poucos minutos de uma noite de leilão que promove em São Paulo. Experiente, não faz pregão em noite de jogo de futebol, muito menos quando tem capítulo final de novela. Seu interesse por artes aumenta a cada dia. Da família, o único que tem interesse pelo assunto é o irmão, Márcio, um expert com quem Milu se consulta diariamente para montar seus leilões.

Adriana Peliano – No mundo de Alice

Ela não sai do país das maravilhas de Alice. Há mais de 10 anos, o livro do escritor britânico Lewis Carroll é a sua rotina. Desenhos, colagens, vídeos, exposições, oficinas, palestras, workshops, novas ideias todos os dias. A obra de quase 150 anos faz Adriana transitar nas mais diversas áreas além da literatura. A psicanálise, a história, o design e até o cinema, com o recente filme de Tim Burton, exploraram o tema do livro de Carroll, o que deixa Adriana mais interessada e instigada. Em 1998, no centenário da morte de Lewis Carroll, ela foi para Oxford e conheceu o ambiente no qual o autor vivia na época em que escreveu o livro. Adriana também entrou em contato com a Sociedade Lewis Carroll da Inglaterra, que desde a década de 1960 estuda a obra do escritor. Ficou tão fascinada com colecionadores, fãs e pessoas que tinham no universo de Alice uma realidade quase paralela que fundou a Sociedade Lewis Carroll do Brasil, em 2009, para reunir pessoas de todo o mundo em torno do livro. Para saber mais sobre Adriana e seu país das maravilhas, acesse http://adrianapeliano.blogspot.com/

Clarice Berto – Presidente da AAMAM

A vaidosa e espalhafatosa Clarice era frequentadora da Associação dos Amigos do Museu de Arte Moderna desde os seus 22 anos foi eleita como presidente em 2001. Está à frente da associação sozinha. Sem mais os assíduos sócios de outrora, não há verbas nem mesmo para bancar um garçom para o bar do museu. Em 1949, Assis Chateubriand cedeu duas salas na R. 7 de Abril, para abrigar o MAM de São Paulo e a sua associação. Em 1958 o museu foi para o Ibirapuera, onde está até hoje. Aos poucos a AAMAM foi se dissociando do museu até se tornar completamente independente. Em um edifício na Av.Ipiranga, 324, ao lado do Copan, desde 1978, enfrenta dificuldades e percalços no caminho. Hoje, o bar sofre restrições de horários impostas pelo condomínio comercial em que se encontra. Clarice, com seus colares e jóias douradas, mora a duas quadras dali, é aposentada e dedica suas noites a este patrimônio e a incentivar jovens artistas, tentando manter vivo esse lugar que faz parte da história de São Paulo.

Em 1895, a 1ª Bienal de Veneza põe a censura para correr

O primeiro grande escândalo de censura a uma obra de arte, envolvendo até o Vaticano, ocorre em 1895, em plena Belle Époque, quando o artista Giacomo Grosso envia à 1ª Bienal de Veneza a pintura Il Supremo Convegno, que retrata um velório dentro de uma igreja, com cinco das amantes do morto nuas, em poses lascivas, tendo uma delas o caixão mortuário entre suas pernas abertas. O então obscuro pintor e professor de Turim quebra a banca, incendia e assanha a icônica cidade italiana com uma ousadia até então nunca vista. O quadro é o instantâneo de um mundo em crise, captado pelo olhar de um artista libertário.

Grosso relaciona o erotismo e a morte e antecipa o pensamento de George Bataille, que nasceu dois anos depois desse episódio, ao atribuir ao erotismo e à “violência” uma dimensão religiosa, fazendo deles os meios para se atingir uma experiência mística “sem Deus”.

Sob o título Prima Edizione della Manifestazione Internazionale di Venezia, a Bienal surge em 1895 como modelo estruturante de se expor arte e, cinquenta anos depois, a experiência se multiplica como “praga” pelos cinco Continentes. A iniciativa da exposição parte de um grupo de intelectuais que se reunia no Café Florian, o mais antigo do mundo, criado em 1720, que ainda hoje funciona na praça de San Marco.

Quando Il Supremo Convegno chega ao Giardini della Biennale, onde até agora acontece a exposição, destrói a grande ilusão hegemônica da arte submissa a reis e papas. Quebra todos os protocolos da Bienal, cria uma ponte para um futuro onde o artista possa sonhar seu sonho e provoca enfrentamentos artísticos, políticos, religiosos.

Com parte da população contra e outra a favor, o falatório toma conta das pontes da cidade. Em outro patamar, políticos, religiosos e intelectuais promovem a dialética que se manifesta frente a frente por meio de cartas ou através de jornais. O cardeal de Veneza, Giuseppe Sarto, o futuro Papa Pio X, também vai conferir a pintura e não gosta do que vê. Imediatamente escreve ao então prefeito, Riccardo Selvatico, um intelectual de prestígio, exigindo que o quadro não seja exposto. Habituado à polêmica, Selvatico, que estava tentando um segundo mandato como prefeito de Veneza, defende o trabalho de Grosso, afinal, não quer saber de confusão na festiva exposição que também comemorava as bodas do rei Humberto I. Chama para uma reunião os intelectuais simpatizantes da pintura, que criam uma comissão de defesa ao direito de liberdade artística e, consequentemente, o trabalho do artista turinense. Para dar força ao movimento, escolhem para representá-los e escrever a carta ao prefeito, o escritor Antonio Fogazzaro, unanimidade no meio político e religioso. A carta que o prefeito entregaria posteriormente ao cardeal, entre outros argumentos diz: “Nos parece forte demais condenar a obra Il Supremo Convegno em nome da moral… Nós, caro Riccardo Selvatico, respondemos unanimemente não à censura. O quadro de Giacomo Grosso não é um ultraje à moral pública, mas sim uma grande obra de arte”.

Depois de vários dias de debates, Il Supremo Convegno é liberada com a condição de ser exibida em uma sala meio escondida. De nada adianta. Uma multidão curiosa, com as mulheres vestidas elegantemente e com sombrinhas de renda e os homens de fraque e cartola, enfrenta horas na fila para ver as graciosas ragazze nuas. Grosso recebe o Prêmio Popular de Melhor Obra, segundo os visitantes, e £1000, além de notoriedade. A pintura é rapidamente comprada por £15.000 pela Venice Art Company, empresa americana que organiza uma turnê para exibi-la nos Estados Unidos, onde o eco do escândalo já tilintava nas caixas registradoras.

Sabendo da itinerância, os turinenses se perguntavam quando e onde veriam o famoso quadro, feito por um artista da terra e que abalou a toda poderosa Veneza. Foi o jornal local quem deu a triste resposta ao publicar o incêndio ocorrido no local onde a controvertida pintura estava guardada, antes de ser exposta aos americanos. Hoje só restam cópias da tela, fotos nos arquivos da Bienal e no livro Biennale di Venezia, mas tudo isso me foi contado por Luigi Carluccio, em 1984, na biblioteca da Bienal de Veneza, quando ele era o presidente da instituição. Ria muito ao lembrar desse episódio que, para ele, foi um dos mais saborosos que a Bienal de Veneza já produzira. Anos depois, em 1991, quando eu era comentarista de arte no programa Metrópolis, da TV Cultura, entrevistei Leo Castelli, o famoso galerista de Nova York e mentor da pop art, no hotel Regina, em Veneza. O câmera era o videomaker e meu amigo Rafael França, do grupo Três Nós Três. Em meio a tantas histórias, Castelli sai com essa: “Muitos italianos como eu gostam de Il Supremo Convegno porque nos remete à alegria, sensualidade e sonho de liberdade até a morte”. Concordei e assinei com ele.

No Brasil de hoje, com certeza Grosso teria sérios problemas com a censura que insiste em nos intimidar. Talvez ele fosse encaminhado à polícia, preso, e sua maravilhosa e ousada tela…execrada!

A fantasia do estupro e a cultura do estupro

Há muitas maneiras de definir uma cultura e há quase tantas culturas quanto maneiras de defini-las. Duas distinções podem nos ajudar a reduzir um pouco o problema. A primeira é distinguir cultura e civilização, sendo a primeira um conjunto de saberes que se reproduz segundo um modo específico de transmissão, como a arte, a ciência e a religião e a segunda uma rede de práticas e disciplinas de coerção normativa. A segunda separação possível se dá pelo método dos contrários: o oposto da civilização é a barbárie, o oposto da cultura é a natureza. Dá-se com o conceito de cultura algo análogo ao que encontramos diante da expressão “homem” que indica tanto o ser humano em geral quanto o gênero masculino.

Nesta pequena ambiguidade semântica esconde-se um universo de problemas que remontam à antiga teoria de que existe apenas um sexo, e este é o masculino, sendo a mulher um homem imperfeito, cujo órgão genital é na verdade um pênis dobrado para dentro. Isso converge com um etnocentrismo renitente que nos faz ver, tão frequentemente, a nossa cultura particular como A cultura universal, e a reconhecer a cultura dos outros como uma forma menor, ainda não tão evoluída como a nossa. Quando falamos em cultura do estupro todas estas acepções se combinam. Isso designa a força de coerção que associa a masculinidade com a submissão, dominação ou capacidade de exercer poder e violência contra a mulher. Isso refere-se também à leniência e naturalidade com a qual interpretamos atos de violência particular como uma tendência universal, integrando-os ao cotidiano, naturalizando-os e neutralizando nossa capacidade de indignação e a potência transformativa que esperamos de cada forma de sofrimento.

Faz parte da cultura do estupro a invisibilidade de certos modos de sofrimento feminino, entendido como parte essencial da própria feminilidade, particularmente quando se trata do erotismo feminino. Por exemplo, até meados do século XX médicos franceses evitavam empregar a anestesia em partos porque a dor, especificamente a dor da mulher neste momento, possuía um sentido moral: punição pelo exercício de seu desejo e lição pedagógica inaugural para sua maternidade. É por casos como este que a teoria feminista começa por duvidar da fronteira entre política e cultura, ou seja, do que devemos tomar como espaço de liberdade, ainda que parcial, para criar novas leis e o espaço onde devemos nos submeter, ainda que não passivamente, às leis instituídas. Deduz-se desta problemática uma certa teoria da liberdade, profundamente vinculada à dimensão dos direitos, dependente portanto da lógica do contrato e do assentimento e de nossos conceitos mais ou menos intuitivos de posse, uso e propriedade. A cultura do estupro é inseparável da teoria da mulher como propriedade, seja de um pai, de um homem, de uma instituição ou de um discurso.

O ponto extremo desta problemática, costumeiramente levantado pela cultura machista, muitas vezes levantado como um argumento para perpetuar a cultura do estupro é o que poderíamos chamar de fantasia do estupro. Uma mulher que anda sozinha a noite, com trajes ousados, num beco escuro está deixando-se levar pela fantasia de ser estuprada. Ela não se cuidou suficientemente, ela não se guardou, ela não se protegeu. Percebemos aqui os mesmos termos que encontramos usualmente no discurso da propriedade: seguro, risco, ousadia e conservação.

Ao mesmo tempo nós qualificamos A cultura segundo o gênero ao qual atribuímos mais poder: patriarcal, masculina, misógina, sexista e assim por diante. A cultura feminina é o caso particular, anômalo e deficitário. Mas o que salta aos olhos, neste argumento, é a pobreza conceitual com a qual se entende a noção de fantasia. A tradução da fantasia de estupro, na cultura do estupro é: aquilo que você quer sem ter coragem de assumir que quer. Podemos conjugar declinações desta hipótese: aquilo que você pede sem saber que está pedindo; aquilo que no fundo você gosta, mas não quer admitir; aquilo que você ainda não sabe que quer, mas quer mesmo assim.

A posse do desejo do outro é o problema fundamental da cultura do estupro, por isso ele acontece privilegiadamente em situações nas quais a subordinação de poder leva à tentação do apossamento do desejo do outro

O filme Elle (2016), de Paul Verhoeven é uma discussão qualificada sobre este problema e uma lição didática e preventiva para a cultura do estupro. Muitas feministas consideram o filme machista porque ele mostra uma mulher cujo erotismo, em suas variadas formas, envolve a incitação ou a prática de agressividade. Nesta crítica há certo entendimento de cultura que valoriza o fato de que imagens são exemplos e narrativas são modelos de ação. Nos culturalizamos por identificação e a identificação é a assimilação de traços de pertinência e igualdade. Notemos aqui um conceito proprietarista de canibalismo cultural.

Nossa cultura devora outras culturas ingerindo seus traços e no fundo “você é o que você come”. Filhas tolerantes ao machismo aprenderam isso com suas mães, filhos machistas devoraram isso de seus pais. Filhas e filhos foram criados na cultura machista observando e identificando-se com a forma de tratamento iníqua e desigual ao que foram expostos em seus processos de criação. Observemos também que esta concepção proprietarista de cultura e de identificação redundará em um conceito jurídico e contratualista de liberdade. Liberdade que oscila entre a negação do que é obrigatório (cultura como coerção) e a afirmação de equidade de direitos (cultura como justa distribuição de bens e recursos, simbólicos e materiais).

Se nesta perspectiva o filme pode ser lido como incitação à cultura do estupro, pois fornece e lembra o argumento da existência de fantasias de estupro, quero argumentar que o filme também fornece elementos para uma leitura crítica da experiência do corpo como propriedade (seja de um, seja de outro). Trata-se de uma empresária que ganha dinheiro com a cultura do estupro, produzindo vídeo games envolvendo cenas erótica nas quais mulheres são seviciadas sexualmente. Isso é compatível com sua história, uma vez que ela é filha de um notório assassino e de uma mãe fútil e hipersexualizada.

Clinicamente seria bastante plausível que alguém com experiências deste tipo tivesse que conciliar impulsos de punição e masoquismo como condição necessária para sua satisfação sexual. Muitas pessoas precisam sentir-se odiadas para, nesta situação de rebaixamento moral e de objetivação carnal, autorizarem se ao prazer. Para outras tantas basta um tapa, de leve e bem calculado na hora antes da hora “h”. Para outras ainda será suficiente imaginar-se amarrado, preso ou coagido à uma relação sexual. Isso tem várias vantagens: suspende a responsabilidade e o risco de serem realmente rejeitadas, responsabilizam o parceiro pelo trabalho de produção do prazer e, last but not least, jogam com a transgressão da lei e o exercício arbitrário do poder como afrodisíaco insuperável.

O fato crucial é que isso não justifica, nem legitima nem faz prosperar a cultura do estupro. O problema aqui não deveria ser reduzido à sua versão contraturalista do consentimento livre e esclarecido. O impasse é bem retratado no filme. Depois de descobrir que seu estuprador mascarado é o vizinho por quem ela nutre fantasias sexuais, ela vai a casa dele e ambos tem uma relação no subsolo. Entre tapas e agressões ela diz “vem!”. Neste ponto ele confessa a sua fantasia “assim eu não consigo”.

Assim como o parceiro ideal do sádico não é o masoquista (conforme a piada: masoquista diz: me bate, me bate, ao que o sádico responde: eu não, eu não) a fantasia de estupro não é demanda de estupro. Esta equivalência só existe para uma cultura que acha que somos proprietários de nossos desejos assim como possuímos carros, casas e direitos trabalhistas (no tempo que eles ainda existiam). A falsa compreensão que subjaz a cultura do estupro é de que cada qual tem seu desejo e pode negociá-lo no mercado dos desejos com os outros que também são soberanos senhores de seus desejos individuais. O que escapa a esta concepção é que a nossa fantasia inclui a fantasia do desejo do Outro, assim como nossa cultura inclui as ficções que fazemos sobre as outras culturas.

Uma ótima ilustração disso está na cena em que Michele, a masoquista, masturba-se olhando pelo binóculo seu vizinho retirar do carro estátuas em tamanho real do presépio de Natal, acompanhado por sua esposa beata. Ou seja, não é só o que ela imagina para si, mas o que ela imagina sobre a fantasia do outro que determina seu erotismo. Isso muda tudo. Ela mesma não tem nenhum apreço por jantares de Natal, crenças cristãs na família redentora, nem piedade pelos casamentos alheios, ainda que estes envolvam suas amigas ou ex-maridos. A fantasia é composta por uma dupla volta, aquilo que eu “suponho” que desejo e aquilo que eu suponho que o outro supõe desejar.

O perigo da cultura do estupro não é, portanto, a violência do desejo de um que ultrapassa os limites da vontade do outro. Este é o nível mais banal em que apelamos para o plano jurídico para conter a violência contra a mulher. O plano em que tal violência deve ser coibida com maior visibilidade e intolerância no nível das leis, dos costumes e das práticas. Mas o plano mais profundo de transformação cultural requer um tratamento preliminar da ideia de que é possível “saber o que o outro deseja” (ou reversamente o que ele não consegue aguentar em seu desejo).

O problema da posse do desejo do outro é o problema fundamental da cultura do estupro, por isso ele acontece privilegiadamente em situações nas quais a subordinação de poder leva à tentação do apossamento do desejo do outro: pais e filhos, empregador e empregado, homens sobre mulheres.

O desespero e a impotência que se escondem habitualmente por trás do estupro não decorrem do fato de que alguém sabe o que quer e avança sobre o outro, mas do fato de que em geral estamos falando de alguém que desorientou-se quanto ao que quer e por isso precisa se apossar violentamente do desejo do outro, precisa impor a sua fantasia de desejo do outro ao próprio outro.

Por isso muitos pedófilos, honestamente, afirmam que sua violência é um ato de amor, uma forma de “ensinar” ou de “favorecer” algo belo é bom em suas vítimas.

Sim, isto parece estupidamente trágico, mas não desculpa ninguém.

Ao final do filme, quando o amante-estuprador é morto pelo filho de Michele, em um assassinato acidental, na medida em que ele não percebe a realidade do teatro que se encena na manobra masoquista (aludindo a uma possível repetição dos 27 assassinatos cometidos por seu avô, daqueles que não conseguiam fazer o sinal da cruz), sua esposa religiosa faz uma declaração fundamental: “agradeço por você ter dado a ele, durante este tempo, o que ele precisava”. Aqui está a verdadeira perversão, aquela que não tem dúvida do que o outro precisa, aquela que se apossa do desejo do outro sem vacilo, aquela que se torna cega, surda e muda para o “não” que recebe do outro.

Enquanto nosso modelo de cultura restringir-se à aplicação do individualismo vulgar para pensar a nossa fantasia como o desejo em estado de propriedade, enquanto nosso modelo de cultura basear-se na antropofagia de traços de identidade assimilados por imitação e enquanto nosso modelo de reconhecimento for o contrato de oposição simples entre o livre e o coercitivo estaremos longe de transformar os fundamentos da cultura do estupro.

Em nome do Nome

* Por Pedro Ambra

Um passo histórico na luta por direitos humanos foi dado no Brasil no último dia primeiro de março: o direito ao nome próprio para pessoas trans e travestis. Mas porque algo aparentemente simples é uma conquista tão fundamental?

Para que possamos responder essa pergunta, precisamos nos deter um pouco sobre o que é o nome. Um nome próprio é uma marca irredutível de uma singularidade que congrega o corpo e o conjunto de atos, sonhos e discursos de alguém. Trata-se de uma invenção humana que permite o reconhecimento da experiência de unidade de uma mesma pessoa por mais que ela — contraditoriamente — não seja mais a mesma ao longo do tempo: o nome é a marca da unidade na diferença.

Contudo, em muitas experiências trans, essa singularidade e seu reconhecimento são vetados, na medida em que o nome quase sempre carrega a marca irredutível do gênero. Assim, o processo de assunção de uma identidade transgênera passa necessariamente por uma transformação na relação de uma pessoa com o seu nome. Mais ainda, essa relação com o nome é, por vezes, muito mais central e importante do que qualquer procedimento cirúrgico, pois o que ela sublinha é que toda e qualquer vivência de gênero depende de um reconhecimento dos outros para se efetivar de fato. Em nossa sociedade, portanto, a cada chamada na escola, matrícula na universidade ou preenchimento do livro de ponto no trabalho, afirmamos ou deslegitimamos uma dada identidade. Privar alguém dessa coordenada básica de assunção de si como singularidade é o equivalente social, silenciosamente quotidiano, da violência física sofrida por centenas de pessoas no país em que mais se mata a população LGBTTQI no mundo.

A vitória no STF, obtida por meio da pressão de movimentos sociais, é importante ainda em outro aspecto: ela permite que o nome seja retificado sem a necessidade de cirurgia, de laudos psicológicos ou da contratação de advogados. Beatriz Bagagli lembra que a desmedicalização e desjudialização desse processo são significativas não apenas porque emancipam parte da população da incidência direta desses saberes e poderes médico-jurídicos, mas porque permitem que um grande número de pessoas trans sem condições financeiras possa usufruir do direito ao nome.

Assim, tal como as feministas queimaram sutiãs como ato simbólico de sua libertação, hoje travestis e transexuais, conforme sugeriu Hailey Kaas, podem queimar os laudos que, por tanto tempo, serviram como grilhões de sua vivência plena como sujeitos de direito. Tal gesto não deve ser visto como uma simples demanda identitária que crê cegamente na identidade do eu consigo próprio, tampouco como uma ameaça de fluidez radical que não reconhece normas e limites e alça a liberdade individual à condição de princípio fundamental. Trata-se, antes, da afirmação de que toda realização pessoal depende, inexoravelmente, das coordenadas de reconhecimento jurídico e social e, portanto, do laço com o outro.

Como dizia o psicanalista Jacques Lacan, o fato de haver apenas dois sexos no registro civil não impede que haja, sempre e para todos, uma escolha. Mas essa escolha, sublinha ele, sempre será uma espécie de autorização que passa não só por si mesmo, mas por outros: nos tornamos sujeitos precisamente nesse hiato entre nossa unidade singular e a constelação de outros que nos nomeiam. Celebremos, portanto, a descoberta de mais essa estrela em nosso vasto universo humano.

* Pedro Ambra é psicanalista. Doutor pela USP e pela Sorbonne Paris Cité, é autor de diversos livros e artigos sobre psicanálise, gênero e sexualidade. Colaborador da paginaB

A Diagonal do seu Quadrado

No filme “The Square – a arte da discórdia” (Ruben Östlund, 2017) acompanhamos o diretor de um museu sueco (Claes Bang) tentando conciliar suas boas intenções com as consequências inesperadas de seus atos. Por exemplo, ele tenta apartar a briga de um casal na rua, para logo depois descobrir que tratava-se de um golpe, e que ao final levaram-lhe a carteira, o celular e as abotoaduras que tinham sido de seu avô. É possível que se não houvesse este toque de pessoalidade envolvendo o legado familiar e suas boas intenções, ou seja, se ele tivesse sido e anonimamente furtado na rua, talvez ele aceitasse o fato. Mas o envolvimento sai caro, sempre. Por isso ele decide acolher a “brilhante” ideia de um subordinado escrevendo uma carta denúncia, colocada na caixa do correio de todos os moradores do prédio onde se podia ver que estava o celular furtado, mas sem que se soubesse sua localização exata. O plano parecia perfeito: o criminoso intimidado por ser reconhecido, sem saber que todos haviam recebido a tal correspondência, devolveria o produto do furto, evitando-se assim a extensa e complexa participação da polícia. Porém, na hora da execução tudo começa a dar errado, a começar pela inconsequência do autor da brilhante ideia, que se recusa a entrar no prédio como havia prometido. Daí em diante inicia-se uma trágica repetição deste mesmo erro e suas consequências devastadoras.

The Square é uma ironia atualizada de nossa moral cubicular, baseada na oposição não dialética entre dois princípios contraditórios de nossa experiência narcísica:

- Guarde uma atitude de benévola indiferença com relação aos outros. Como diz o funk: cada um na sua e todo mundo numa boa. Não saia do seu quadrado, seja ele a tela do celular, a tela do computador, a tela do cinema, a tela branca de Robert Rauschenberg ou o cubo azul de Ives Klein. O seu espaço é seu, seja ele definido pelas fronteiras do seu corpo ou pelo uso de sua imagem. Nunca deixe que ninguém se aproprie do que é seu e guarde os muros de sua intimidade como seu capital mais importante. Sobretudo, acostume-se e obrigue-se a ser feliz neste quadrado. Não deixe ninguém saber que você se interessa, precisa ou depende do reconhecimento dos outros fora dele.

- Quando alguém entrar em seu quadrado ou quando você sair deliberadamente dele, toda razão lhe será concedida imediatamente. Em nome da justiça ou da vingança, calcado na piedade ou na liberdade de expressar-se, sempre você terá ao menos alguma razão ao fazer o que faz. As consequências de uma ação inespecífica sobre um alvo indeterminado devem ser pensadas como um bombardeio generalizado sobre uma cidade inimiga. Danos colaterais, vítimas de fogo amigo, todos devem compreender que, no fundo, não deveriam ter posicionado seu quadrado naquele lugar.

A resposta desproporcional lentamente cobra seus efeitos. Esse é também a sensação que temos cotidianamente quando nos parece que as pessoas perderam o tamanho exato de si mesmas e do mundo. Tudo parece fora de volume. Ou somos excessivamente reativos, sensíveis e ofendidos ou invertemos o sinal e nos mostramos exageradamente apáticos, inconsequentes ou egoístas. Em síntese, quando sentimos que fomos atingidos de modo particular, como efeito de nossas contingências específicas e de nossas fraquezas singulares tendemos a reagir movidos pela necessidade, atacando de forma inespecífica de modo a ostentar nossa potência de intimidação. É assim também que uma ação genericamente boa pode trazer consequências terríveis em termos específicos. O que esquecemos aqui é que nossos atos estão mediados por equívocos e mal-entendidos. Esquecimento típico de quem vive e conversa apenas dentro de seu quadrado.

“Menon” é um diálogo de Platão no qual se propõe a um escravo, sem educação prévia, que este desenhe um quadrado com o dobro da área de um quadrado original. Inicialmente o escravo avança valente propondo a duplicação de cada lado do quadrado, o que Sócrates mostra ser um erro, pois disso resulta um quadrado com quatro vezes a área original e não duas, como lhe fora pedido. Assim o escravo passa da certeza total e equivocada, para o desamparo igualmente genérico no qual ele se declara incapaz de enfrentar o problema. A astúcia do filósofo está em mostrar que ele estava no caminho certo, mas concluiu de modo precipitado. Bastaria notar que o quadrado que ele desenhou era duas vezes o tamanho do quadrado pedido, portanto, bastaria dividir pela metade este quadrado que se chegaria a resposta correta.

Há uma lição clássica aqui sobre a importância da reminiscência na realização do conhecimento. No fundo o escravo sabia a resposta, mas ele não sabia que sabia. Mostrando primeiro que ele esta possuído por uma falsa certeza (ironia) e depois que ele poderia pensar na solução correta por si mesmo (maiêutica) Platão faz o seu ponto.

Contudo, o exemplo permanece atual se o tomamos para enfrentar nossa própria moralidade cubicular. A resposta imediata quando se trata de sair de seu quadrado está baseada em certo excesso. Este excesso moral deriva de duas coisas sobrepostas: estou com raiva porque fui contrariado: furtaram minha carteira, aproveitaram-se de minha boa fé. Mas minha raiva se quadruplica porque escuto uma voz punitiva ao fundo dizendo: “Está vendo o que acontece quando você se preocupa com os outros? Volte já para o seu quadrado e aprenda a ficar lá!”. Até aí estamos como o escravo de Mênon. Desamparados e inquietos porque nossos bons motivos só nos trazem consequências indesejáveis, dando causa a processos que se voltam contra nós. O destino é injusto e o Outro é malévolo, aceite isso, dirão os preguiçosos.

Mas aqui intervém um detalhe que interessa aos psicanalistas. A duplicação é suportável se contamos com a divisão. A duplicação é o princípio do que Lacan chama de imaginário. Achar que o outro é você, age como você e que todos eles são iguais entre si, como os moradores de um mesmo prédio contra os quais você pode ficar latindo e ameaçando por que alguém mexeu no seu queijo, ou melhor, no seu quadrado. A divisão é um correlato simbólico de nossa experiência com o outro. Não se trata apenas da divisão como partilha e circulação da razão e do poder, mas da divisão do próprio sujeito. Como diria Hanna Arendt: prometer e perdoar andam juntos, para o outro e para nós mesmos. Ir e voltar atrás, passar dos limites e constituir limites sobre fronteiras ultrapassadas. Todas estas práticas escassas em nossos tempos de turbulência narcísica. O que fez a ira do protagonista se inflar desproporcionalmente, tema que reaparecerá em vários outros momentos do filme, é o fato de que ele não se perdoa. Ele não admite a divisão e incoerência de seus próprios “bons sentimentos”.

Intervém aqui o terceiro ponto sugestivo na relação entre o quadrado grego e o quadrado contemporâneo. Notemos que a solução matemática passa pelo uso da diagonal do quadrado. Primeiro você quadruplica e depois divide. Para dividir temos que contar com a diagonal do quadrado, o que para os gregos era um problema, pois isso remetia a um número irracional. Um número com o qual podemos operar, mas não calcular integralmente, tipo raiz quadrada de dois. Um número que mais tarde poderá integrar a reta dos números reais. Ora, chegamos assim ao terceiro ingrediente da equação moral de nossa época: não basta deflacionar o imaginário e depois dividir simbolicamente seus efeitos é preciso operar com o Real. O real é o impossível que torna incomensurável nossos quadrados, independente de boa ou má fé. Não precisamos imaginar uma cidade de quadrados perfeitos, com tudo e todos em seus lugares, aliás é possível que esta imaginação esteja nos fazendo mal. Cada um de nós, e pior, cada um dos outros, possui a sua própria diagonal, com seu lado desproporcional com todos os outros e consigo mesmo.

É bom descobrir logo do que é feita sua diagonal, senão ela te pega.

Celebrar a desconstrução

Na entrada, a exposição alertava os visitantes: pense bem antes de entrar neste recinto. O material exposto pode lhe parecer ofensivo (…). Se decidir entrar, aja com responsabilidade: aceite o exposto com naturalidade. Disfarce, se for necessário. Contudo, a mostra não apresenta performances com corpos nus ou pinturas com crianças que assustam grupos conservadores.

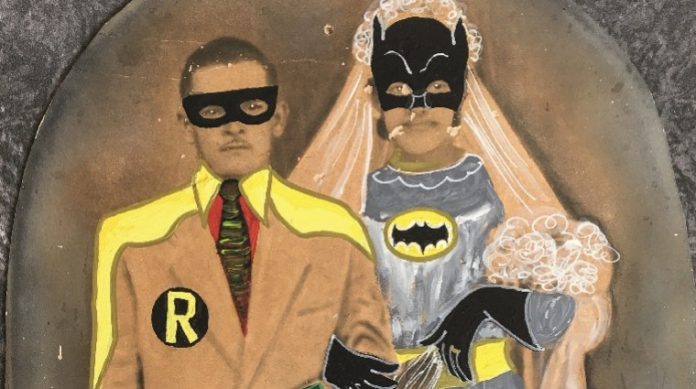

Segundo Rosângela Rennó, artista e autora da advertência, sua nova mostra na galeria Vermelho, “Nuptias”, buscava por em xeque a instituição tradicional do casamento e suas representações. “Algumas pessoas poderiam considerar as intervenções [em fotografias] cruéis”, ironiza. “Quero seja então para celebrar a desconstrução”.

Desde o início de sua trajetória, nos anos 1980, Rennó vem refletindo sobre a natureza da imagem ao ampliar as possibilidades estéticas e simbólicas da fotografia. No caso da série “Nuptias”, que batiza a exposição, o interesse da artista foi o de questionar justamente a representação tradicional de casais convencionais a partir das correntes discussões sobre gênero. “Quis usar a imagem do casal de noivos para discutir as questões de papéis que, em princípio, são destinados a cada um na futura família nuclear. O que que é hoje a união entre duas pessoas? Totalmente diferente do que já foi”, afirma.

Ela realizou toda sorte de intervenções (“não pintava há quarenta anos!”) sobre fotografias de casais anônimos e fotopinturas inacabadas ou em mau estado de conservação. Entre rabiscos, cortes e adição de objetos, os casais surgem carregando diversas referências da cultura pop, história da arte, iconografia mexicana, indiana, embaralhando e confundindo clichês do masculino e feminino com barbas e maquiagens. “Tudo decorre do meu envolvimento com a fotografia propriamente dita. A partir do tipo de imagem, tamanho, composição, análise da faixa social e econômica a qual se casal pertence. É da observação da imagem em si e dela enquanto objeto, materialidade”, explica.

Enquanto alguns exemplares da série tecem comentários quase anedóticos, como o retrato de Batman e Robin, outros respondem diretamente às polêmicas do campo político – caso de “Bela Recatada e do Lar”, cujo título, segundo Rennó, alude ao tom misógino de uma declaração do presidente interino acerca do papel da mulher na economia do país. Além disso, os recentes episódios de censura e ataques ao circuito artístico por grupos conservadores contaminaram seu processo criativo. “Eu já tinha trabalhado em 80 Nuptias e veio essa bomba [as manifestações de ódio e tentativas de censura]. Os congressistas têm uma cegueira para o que acontece no mundo de hoje. Desconhecem o que são práticas artísticas contemporâneas, não tem o hábito de ver e não enxergam, não sabem discernir o que é uma ação estética de alguma coisa comportamental. A aberração está neles. Essa estreiteza tinha que ser comentada de alguma forma e foi inevitável”. A artista diz que a série permanece aberta, a depender de como seguir a agenda.

A despeito da alta voltagem política, operação já esperada diante da trajetória de Rosângela Rennó, a exposição ganha outro fôlego e, de fato, contornos celebrativos ao rememorar obras que se tornaram pedra de toque na história de artista. Ela apresenta séries inéditas em torno de projetos que completam 20 e 25 anos de existência, reafirmando a passagem do tempo e a construção de memórias como um dos pés de sua poética.

Prata e porcelana

Uma história de amor, ou quase isso, inaugurou o projeto “Arquivo Universal”, em 1992, quando a artista iniciou a coleção de vasta quantidade de negativos, fotos deterioradas, retratos de jornais e relatos com grande expressividade narrativa. Em 2003, as imagens renderam uma grande exposição individual no CCBB do Rio de Janeiro e foram reunidas em uma publicação da editora Cosac Naify, ocasiões que firmaram o papel de destaque de Rennó no panorama da fotografia brasileira. Em “Bodas de Prata”, a artista grava em pequenas placas comemorativas deste material as seis histórias que foram o pontapé do arquivo. A primeira gira em torno de uma camponesa que deseja reaver sua metade do retrato de casamento ao se separar.

No conjunto inédito “Bodas de Porcelana”, Rennó celebra 20 anos da série “Cerimônia do Adeus”, exibida na VI Bienal de Havana. A homenagem consiste na mesma quantidade de casais de pratos de porcelana de diferentes origens culturais carimbados com o nome da série. É que as imagens representam aquilo que a artista nomeia de “ritual fotográfico”: ao fim da cerimônia, casais cubanos posam dentro de carros de modelo americano da década de 1950, símbolo do imperialismo ianque para a ilha comunista. “Este arquivo veio de uma única fotógrafa de Havana que meu deu os negativos deteriorados em 1994. Quando voltei em 1997, ela já tinha ido embora, foi um pouco profético. O nome [da obra] diz a respeito àquele momento em que Cuba passava”, relembra.

Utopia

Ainda neste ano, Rennó prepara um novo corpo de imagens que ocuparão o Instituto Moreira Salles do Rio até meados de abril. A artista novamente se volta para assuntos urgentes da pauta nacional ao reunir, ao largo da mostra, fotografias enviadas por e-mail, instagram e whatsapp de localidades da capital fluminense com nomes utópicos. “Certas zonas cariocas cresceram muito nos últimos anos em função dos eventos que a cidade recebeu. A exposição nasce de um desejo de conhecer melhor a cidade onde vivo há 28 anos”, diz a mineira.

É no desmanche do instante fotográfico e nas possíveis recomposições da imagem que Rosângela Rennó segue expandindo as fronteiras da fotografia, demonstrando que a arte, a despeito do que pensam alguns, é campo essencial para refletir e assentar as transformações do mundo. Sobre o futuro das alianças?

“A celebração existe porque, no fundo, eu ainda acho que é o amor que vai salvar o mundo. É a coisa mais piegas que há, mas ainda é o que faz a humanidade crescer e pode nos salvar da barbárie”, diz Rennó.

Um vídeo sobre coisas que mulheres que gostam de futebol ouvem todo dia

Quem nunca se desinteressou em continuar navegando por uma página de futebol ao se deparar com um “belas da torcida”? Quem nunca sofreu pra encontrar a versão feminina daquela edição especial do uniforme do seu clube? Quem nunca se irritou com uma reportagem sobre o perfil do instagram da filhinha mais nova do técnico do Flamengo?

São essas perguntas que movem o coletivo Dibradoras. O veículo surgiu porque suas criadoras sentiam falta de uma cobertura esportiva que incluísse as mulheres. Elas também produzem conteúdo multiplataforma. Além do site, estão no Facebook, Youtube, Twitter e Instagram. Também conduzem um podcast semanal na rádio Central3.

Nesta semana, elas publicaram um vídeo sobre as coisas que mulheres que gostam de futebol não aguentam mais escutas. Vale conferir. O coletivo é formado por: Angélica Souza, Nayara Perone, Renata Mendonça e Roberta Nina Cardoso.