Alex Femming no MAM-Rio

A instalação de Flemming “A exposição Sistema Uniplanetário – In Memorian Galileu Galilei” foi exposta pela primeira vez em 2008, nas ruínas da Igreja St. Johannes Evangelist, em Berlim. Em ocasião dos 70 anos do MAM-Rio, ganha espaço ao lado de outras obras e artistas.

Uma seleção de trabalhos dos acervos do MAM, produzidas por meio de diferentes meios e suportes, com foco no panorama de transformações da pintura de paisagem à modernidade e os dias atuais, foi reavivado. Assim, com curadoria Fernando Cocchiarale e Fernanda Lopes, Flemming recoloca-se em destaque.

*Por Diogo Mesquita, em novembro de 2009

A exposição Sistema Uniplanetário – In Memorian Galileu Galilei, do artista Alex Flemming, aconteceu em 2010 na Pinacoteca do Estado, em São Paulo, dentro do Projeto Octágono Arte Contemporânea.

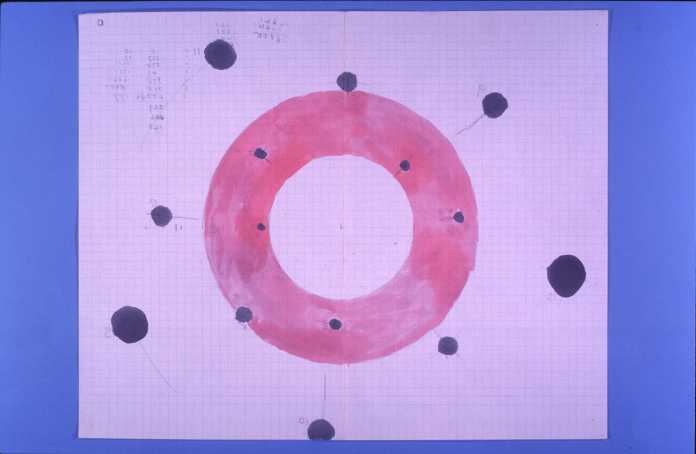

Flemming propunha a inversão da teoria do heliocentrismo. A tese de que a Terra gira em torno do sol, comprovada por Galileu Galilei, ganha destaque em sua obra. Com curadoria de Ivo Mesquita, 50 globos escolares rodavam em órbita sobre 50 vitrolas.

“Minha proposta é retratar uma visão de mundo ideal – e até certo ponto utópica – na qual todos os indivíduos deveriam viver em órbitas diferentes, mesmo que em velocidades e ritmos diversos, mas harmônicas entre si”, disse na ocasião o artista brasileiro, radicado na Alemanha desde os anos 1990.

O artista viajante

As andanças, típicas do artista de sucesso na contemporaneidade, quase sempre levam o andarilho a dedicar um olhar descuidado, superficial ou anestesiado diante das realidades encontradas. Não é o caso de Alex Flemming, que tem o hábito de levar consigo um diário de viagem, no qual anota reflexões sobre os distintos aspectos dos lugares visitados e seus habitantes. Neles, o artista demonstra curiosidade, mas também sua adesão ou repúdio frente às situações vividas. Tudo lhe interessa e é anotado sem hierarquia, desde aspectos relevantes, como fatos históricos, até as ocorrências mais prosaicas, como um anúncio impresso em um jornal local de alguém que solicita companhia para enfrentar a solidão do cotidiano. Muitas anotações são incorporadas a seus projetos artísticos.

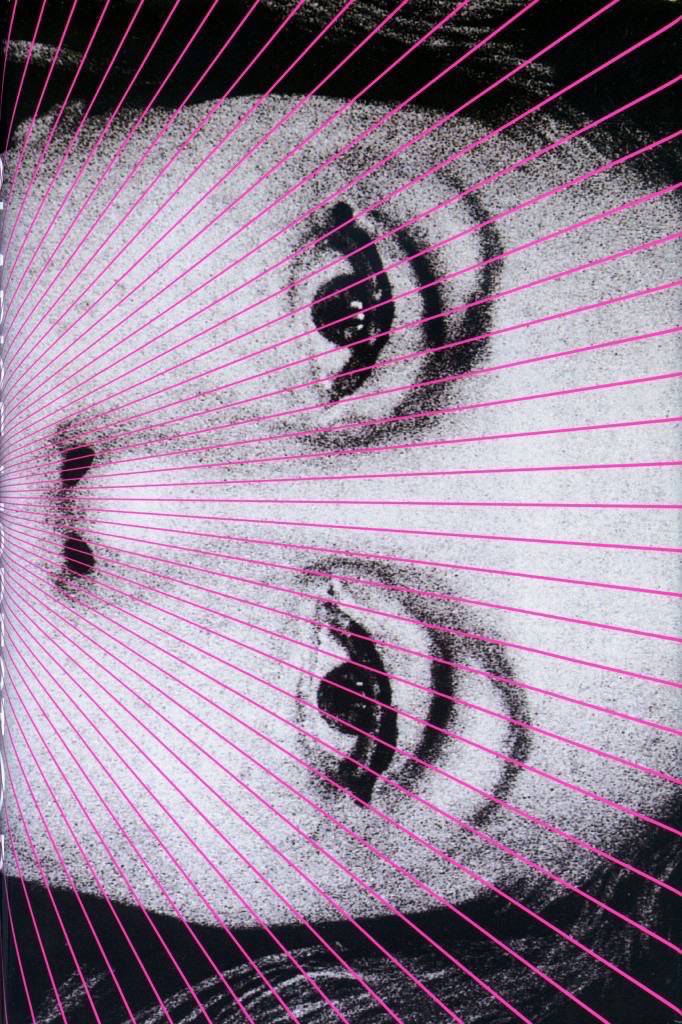

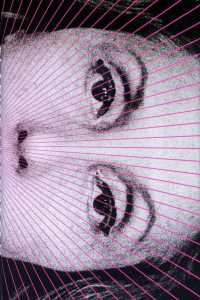

Ao homenagear o telescópio, Flemming joga com metáforas e poéticas que tratam do tema da visão, um dos elementos essenciais da linguagem artística – o saber ver. Do grego “tele”, que quer dizer longe, e “scopio”, que quer dizer observar, a intenção é permitir estender a capacidade dos olhos humanos. O objetivo do artista é permitir olhar longe e ir até os limites da consciência possível de seu tempo.

A história registra que, em 1608, Hans Lippershey, fabricante de lentes holandês, construiu em Middelburg, pequena cidade dos Países Baixos, o primeiro telescópio. A notícia chegou ao conhecimento de Galileu Galilei, que em 1609 apresentou um aparelho feito por ele mesmo a partir de experimentações e polimento de vidro. Nesse mesmo ano, Galileu apontou seu telescópio para o céu noturno para observar a Lua. Assim, foi o primeiro a usar esse tipo de aparelho para investigação astronômica. O instrumento ficou conhecido popularmente como luneta.

Sistema Uniplanetário

Para realizar a instalação na Pinacoteca, Alex reuniu 50 globos escolares que giram sobre toca-discos. O artista afirmou que “o globo simboliza o mundo que é cada um de nós, todos iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. Cada qual em sua rotação, uns muito rápidos, outros prestes a parar, outros já parados para sempre. E os toca-discos são uma espécie de arqueologia do cotidiano, que recupera parte da parafernália elétrico-eletrônica com que nos cercamos na tentativa de ser feliz”.

A proposta foi apresentar um conjunto que contraria as observações de Galileu, provocando um jogo de contradições com a história. Os globos, ou os planetas de Alex, não giram em torno do Sol, nem obedecem a lógica sistêmica, astronômica. Giram em torno de si mesmos, como individualidades, com rotações variadas, lentas ou aceleradas. Alguns simplesmente não giram e são meros figurantes entre bailarinos. Com essas variantes desempenhos diferenciados, Flemming criou um conjunto estimulante e provocador, pelas ilações e interferências de outras lógicas e outras realidades. Envereda por novas poéticas. Sugere as alegorias da individualidade (cada globo girando em torno de si mesmo) e de sociabilidade (a dinâmica dos 50 globos).

Os movimentos silenciosos dos toca-discos e as relações formais entre a esfera e o disco criam situações de coreografias visuais sedutoras que podem, até mesmo, provocar efeitos hipnóticos pela constância e articulação cronométrica da compilação.

A obra de Alex Flemming

A utilização de ícones da história e não apenas da história da arte é uma atitude recorrente na sua obra. Na instalação da Pinacoteca o título chama nossa atenção para os fatos históricos ocorridos na Itália no século XVI. Há a reavivação na memória sobre o conflito entre a ciência e a religião, entre a verdade e o poder. Galileu, para não contrariar dogmas da Igreja, foi obrigado pelo Tribunal da Inquisição a retroceder nas suas conclusões sobre o heliocentrismo, sob a ameaça de prisão e morte. Não há dúvida de que o significado extraordinário desse conflito motivou Alex Flemming. Os temas da injustiça e da violência sempre instigaram o artista e estão presentes nas diversas fases da sua produção. Talvez, ao dar título a essa instalação, Flemming tenha pensado na frase de Galileu: “A verdade é filha do tempo e não da autoridade”.

Antes de iniciar sua carreira, Alex esteve ligado ao cinema. Realizou sete curtas-metragens em super-8. Contudo, a experiência cinematográfica incorporou-se ao seu olhar e modo de abordar variados temas. Na sua primeira exposição, realizada em 1978, Alex mostrou obras de caráter documental – eram nove fotogravuras compunham a série Natureza Morta. Esse pequeno conjunto impressiona pela contundência, crueza e violência de suas imagens, que denunciam o absurdo da tortura. Cenas de corpos fragmentados, dentes sendo arrancados por alicates, o pênis sendo eletrocutado. Na época, em plena ditadura militar, a dor escancarada nas gravuras adquiria força dramática e provocava a consciência por retratar situações parte da realidade.

Nos projetos seguintes e ao longo de sua vasta e diversificada carreira, Alex Flemming não perdeu o olhar cinematográfico e documental. Mesmo nas obras em que esse olhar não é prevalente, percebe-se p apreço ao documento, como quem, por meio dele, procura dar veracidade à sua poética. Na série Alturas, os sofás usados e os animais empalhados são documentos que tentam deter a caminhada do tempo ou testemunhar nossa solidão, desejos e frustrações.

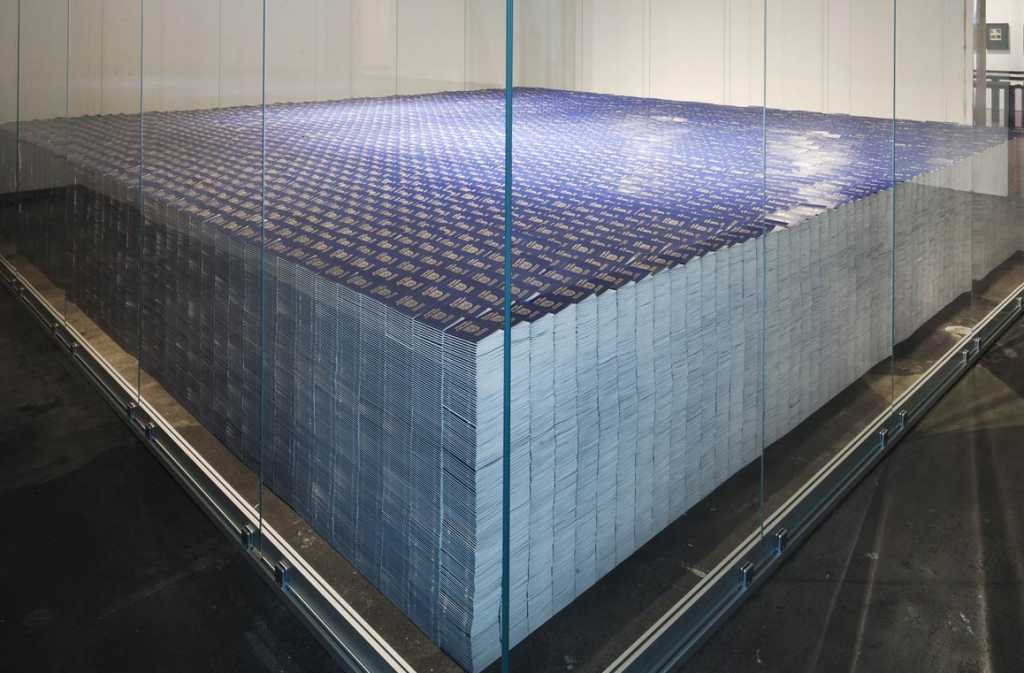

A partir de Alturas, Flemming passou a acrescentar letras, inicialmente com função de escrever o nome dos retratados e, posteriormente, com novo protagonismo – revelavam e ocultavam conceitos e poéticas. Textos de Haroldo de Campos, de Heinrich Heine eram gravados na superfície da tela. A disposição das letras, no entanto, dificultava sua leitura. Os textos seguem lógica particular a cada série. Por exemplo, nos móveis pintados, Alex reuniu textos de anúncios de jornais. Nos retratos realizados para a estação Sumaré do metrô paulistano, o artista selecionou um poema para cada personagem, sempre de autores diferentes, abrangendo vasto período da poesia brasileira – de José de Anchieta a Torquato Neto.

Tudo que se refere ao corpo fascina o artista. A juventude e sua beleza, a carnalidade no êxtase e na dor, mesmo as frias ilustrações de anatomia ou trabalhos de taxidermia. Eros acompanha toda a obra de Alex Flemming, revela desejo febril perante um corpo jovem e decepção perante a escatologia do tempo. A beleza física é efêmera e a juventude fugaz.

Em 1987 inicia as telas Atletas, retomando muitas dessas imagens em 1989, nos Body-builders. Nas duas séries há a clara intenção de seduzir, entretanto, nos Body-builders há sedução e violência política. O corpo masculino é retratado frontalmente, coberto por uma sunga que revela o volume de seu conteúdo, o tórax musculoso sobre o qual Alex fundiu à pele mapas e geografias que se referem a conflitos armados. As telas respiram erotismo, mas trazem também a presença da morte e suscitam questões sobre o tempo e a transitoriedade da vida. Na entrevista a Henrique Luz, o artista afirma: “Na série política de Body-builders utilizei textos do Antigo Testamento que pregam a guerra e o extermínio do outro”.

Em 1990, eu era diretor do Museu da Arte de São Paulo e Alex Flemming propôs realizar uma instalação na escadaria do museu situado na avenida Paulista. O artista chamou-a de Tauromaquia – Ex-Touros e era composta de diversas cabeças de touro empalhadas (daquelas que são exibidas em churrascarias), pintadas de um azul que lembra Yves Klein, dispostas sobre latas de lixo, colocadas de ponta-cabeça sugerindo colunas gregas. As cabeças estavam ao ar livre ladeando os degraus que davam acesso ao museu. Os Ex-Touros abriram caminho para a instalação O Sacrifício, realizada no ano seguinte, na XXI Bienal Internacional de São Paulo. Esta, serviu de rito de iniciação para os inúmeros trabalhos de animais empalhados que se seguiram na sua obra. Àquele momento, Alex Flemming frequentou o Museu de História Natural de São Paulo, que não era aberto ao público, e convenceu os professores e os cientistas a lhe doarem animais empalhados que seriam incinerados por já estarem deteriorados ou pela falta de interesse científico. “Com esse lixo da ciência montei minha participação na Bienal”, disse mais tarde o artista.

Flemming nunca deu suas costas para a história, a conjuntura social e política. Muitas obras tratam explicitamente dos conflitos políticos, das ideias e das polêmicas de seu tempo. Pouco depois da ação terrorista às torres gêmeas de Nova York e em pleno período de retaliação militar ao Iraque e Afeganistão, desenvolveu o projeto Flying Carpet com obras feitas a partir de tapetes persas que eram recortados para assumirem as formas de silhuetas de aviões de caça ou de bombardeio norte-americanos.

Suas obras estão presentes nos principais museus brasileiros.

TRECHO

TRECHO