Por Teresa Caldeira*

Interpretar processos emergentes sempre traz riscos. Podemos enveredar por caminhos secundários ou simplesmente deixar escapar a novidade, enquadrando o que está nascendo com as categorias de velhos marcos interpretativos que os novos acontecimentos de fato colocam em xeque. Mas é importante arriscar, procurar novas pistas e seguir sinais já disponíveis.

Várias referências podem nos guiar para interpretar as manifestações das últimas semanas no Brasil e já vinham se articulando há algum tempo. Algumas delas são globais. Análises de movimentos, como os da Primavera Árabe, Occupy, os Indignados da Espanha e, mais recentemente, os protestos de Istambul, já tinham revelado algumas das suas características comuns, que parecem indicar a existência de um novo tipo de movimento social: sua relação simbiótica com a internet e a mídia social; a organização espontânea, difusa e em redes; a capacidade de atrair milhares de participantes em curto espaço de tempo; a heterogeneidade dos participantes, que podem ou não formar coligações; o caráter artesanal dos cartazes; e uma alta participação de jovens. Essas manifestações se dão à margem de instituições políticas tradicionais, como partidos e sindicatos, e indicam claramente uma mudança no modo pelo qual novas linguagens políticas são produzidas, circulam e orientam a prática. Quebram-se monopólios de produção de informação, de linguagens e de formas de organização, ou seja, quebram-se autoridades instituídas. A internet dá a todos – e não só aos detentores de alguns meios de expressão e organização – autonomia na emissão de mensagens e formulação de interpretações, na seleção de mensagens, na sua difusão e formação de redes. Mas seu real poder acaba se concretizando nas ruas, para onde os internautas vão carregando slogans e sentidos que já vinham, há tempos, sendo forjados nas redes sociais e blogs, e a partir de onde repercutem os eventos que são mais uma vez ampliados e articulados nas redes.

Várias referências podem nos guiar para interpretar as manifestações das últimas semanas no Brasil e já vinham se articulando há algum tempo. Algumas delas são globais. Análises de movimentos, como os da Primavera Árabe, Occupy, os Indignados da Espanha e, mais recentemente, os protestos de Istambul, já tinham revelado algumas das suas características comuns, que parecem indicar a existência de um novo tipo de movimento social: sua relação simbiótica com a internet e a mídia social; a organização espontânea, difusa e em redes; a capacidade de atrair milhares de participantes em curto espaço de tempo; a heterogeneidade dos participantes, que podem ou não formar coligações; o caráter artesanal dos cartazes; e uma alta participação de jovens. Essas manifestações se dão à margem de instituições políticas tradicionais, como partidos e sindicatos, e indicam claramente uma mudança no modo pelo qual novas linguagens políticas são produzidas, circulam e orientam a prática. Quebram-se monopólios de produção de informação, de linguagens e de formas de organização, ou seja, quebram-se autoridades instituídas. A internet dá a todos – e não só aos detentores de alguns meios de expressão e organização – autonomia na emissão de mensagens e formulação de interpretações, na seleção de mensagens, na sua difusão e formação de redes. Mas seu real poder acaba se concretizando nas ruas, para onde os internautas vão carregando slogans e sentidos que já vinham, há tempos, sendo forjados nas redes sociais e blogs, e a partir de onde repercutem os eventos que são mais uma vez ampliados e articulados nas redes.

Outras referências vêm da relação com a cidade. Há aqui uma dimensão global. Movimentos por direitos à cidade são hoje articulados nas mais diversas partes do mundo. É também significativo que as manifestações de São Paulo tenham vindo logo depois das de Istambul, que claramente articularam uma questão de direito à cidade. Mas é claro que há aqui, também, uma forte questão local. Os movimentos eclodiram em São Paulo em função de uma alta das tarifas do transporte público. Não demorou para que se argumentasse que as manifestações não eram só pelos 20 centavos do aumento e para que as mais diversas críticas e reivindicações fossem introduzidas. Além disso, as manifestações continuaram mesmo depois da revogação do aumento. É inegável, contudo, que a experiência da cidade, seu tráfego impossível e as indignidades cotidianas do transporte coletivo estão no cerne do que as manifestações vinham articular.

A questão do tráfego moldou a eclosão das manifestações de São Paulo de vários modos. Os eternos congestionamentos geram frustrações cotidianas. Quem segue o Facebook e o Twitter sabe que quem está sentado nos imensos congestionamentos usa o celular para postar mensagens como: “No buzão, parada há 15 minutos!”; “Vou chegar atrasada de novo”; “Ih! Agora parou pra pegar um cadeirante, vai atrasar mais ainda”. E por aí vai, um caldo de cultura de frustrações e um espaço para a expressão de preconceitos e intolerância, muitas vezes de maneiras cruéis e vulgares.

O tráfego tem também a ver tanto com um consumismo cada vez mais abrangente e com o fato de o governo ter escolhido enfatizar esse consumismo como modo de promover a mobilidade social das camadas mais pobres. O carro próprio passou a ser fundamental nessa política. Em vez de se promover políticas de melhoria das condições de vida urbana com a criação de melhores infraestruturas e, sobretudo, de transporte coletivo, optou-se pelo crédito ao consumo do automóvel individual. O resultado só podia ser o congestionamento e a frustração.

O MPL não foi levado a sério pelas organizações políticas instituídas. Mas ele soube articular as frustrações cotidianas

Mas, é claro, o tráfego tem ainda a ver com o novo tipo de movimento que iniciou a convocação às ruas: o Movimento Passe Livre, que em sua página na internet se declara “autônomo, apartidário, horizontal e independente, que luta por um transporte público de verdade, gratuito para o conjunto da população e fora da iniciativa privada”. Ele não é um movimento novo, já que existe desde 2005. É um movimento que não foi levado a sério pelas organizações políticas instituídas. Mas é um movimento que soube articular as frustrações cotidianas da cidade e as aspirações de seus jovens, e que ousou buscar alternativas democráticas e radicais para a questão da mobilidade, como a noção de tarifa zero, apoiada em estudos sobre modos alternativos de impostos que possam sustentar o transporte coletivo de qualidade para todos. O lema do movimento há anos tem sido: “Uma cidade só existe para quem pode se movimentar por ela”. Essa é uma reivindicação fundamental de um direito à cidade. É significativo que as manifestações de São Paulo tenham sido móveis e ocupado vários espaços da cidade em vez de identificarem com um território fixo, como nos casos de Taksim Square, em Istambul, ou de Tahrir Square, no Cairo. As manifestações exerceram o direito de circular por várias partes da cidade, inclusive por onde, em geral, não se anda, como as marginais e as pontes; ocuparam a Paulista, mas também buscaram novos espaços, como o recém-reformado Largo da Batata, e várias áreas da periferia. Além disso, simbolicamente, ignoraram a praça da Sé, espaço icônico das manifestações políticas do passado, do movimento do custo de vida às Diretas e aos grandes comícios eleitorais.

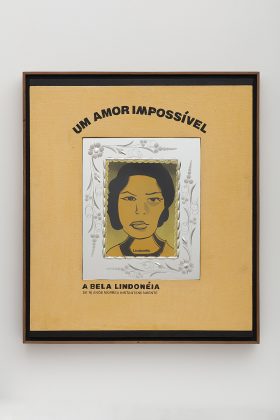

Mas afirmar que uma cidade só existe para quem pode se movimentar por ela vai além da exigência de um direito à cidade. Essa afirmação também expressa a prática e os valores de um número imenso de jovens e de uma intensa produção artística e cultural que prolifera, sobretudo, nas periferias de cidades como São Paulo. Os jovens que formam esses movimentos nasceram nas periferias autoconstruídas por seus pais. Mas se seus pais aceitavam certa imobilidade nos espaços periféricos como parte do pacote da autoconstrução, que lhes permitia habitar a metrópole mesmo que à distância, para os jovens a cidade transformou-se em espaço a ser conquistado e usado intensamente e na sua totalidade. Sua produção cultural expressa claramente esse desejo, seja no grafite, na pichação, no rap, no break, no skatismo, no parkour ou na literatura marginal. Expressa também a indignação em relação às dificuldades para esse uso da cidade e a agressividade com que se tenta conseguir exercer o direito de estar por toda a parte. Uma cidade onde a pichação é onipresente já deveria ter entendido isso.

Mas essa nova produção cultural expressa várias outras indignações relacionadas ao cotidiano, como a raiva em relação à polícia que nunca deixou de ser violenta nas periferias. Não é de se estranhar, portanto, que as redes sociais tenham explodido e as ruas se enchido a partir do momento que as manifestações passaram a ser reprimidas violentamente pela polícia. Não é de se estranhar que um dos cartazes reproduzidos insistentemente no Facebook dissesse: “A PM está fazendo na Paulista o que nunca deixou de fazer na periferia”. Não é de se estranhar também que outra imagem que repercutiu intensamente seja a de um manifestante de classe média com o cartaz “O povo acordou”, justaposta a uma foto de um ônibus pegando fogo na periferia com a legenda “Vou te contar um segredo: a periferia nunca dormiu”. Assim, aqueles que há muito vinham articulando um novo imaginário e uma silenciosa revolta por caminhos não instituídos, chegam finalmente à rua e fixam nos outros a surpresa – nos partidos que não os escutaram, no governo que os desrespeitou continuamente, na classe média que chegou tarde às ruas e à indignação. Eles sabiam, os outros é que estavam só agora descobrindo e se surpreendendo.

Assim, do mesmo modo que a forma em rede das manifestações e o Movimento Passe Livre indicam a quebra de monopólios e autoridades no modo de organização política, a nova produção cultural das periferias e sua circulação via internet ou pelos muros e ruas da cidade rompem com monopólios na formação de representações e interpretações e deslocam autorias e autoridades. Essa produção cultural não se articula em movimentos e não se pensa necessariamente como política, mas certamente vem construindo um novo imaginário difundido de maneira autônoma e não regulada. Um imaginário que se cristalizou nas ruas.

Mas é óbvio que não foi só isso que se cristalizou nas ruas e nem foram só os jovens das periferias que participaram das manifestações (embora eles tenham participado, e muito). Depois que as manifestações explodiram, todos os tipos de indignações e frustrações que se acumulavam há muito junto aos mais diversos setores sociais também acharam suas formas de expressão. E daí viu-se de tudo: da revolta contra o governo e a corrupção à reivindicação de direitos sociais “padrão FIFA”, ao fim de projetos da “cura gay” e da PEC 37, até um nacionalismo agressivo e um claro conservadorismo. Essa proliferação de protestos é uma prova de como interpretações e sentidos estão sendo articulados bem além da capacidade de organizações e instituições de manter uma hegemonia na produção de interpretações. Isso pode ser muito positivo, pois é liberador, abre novos caminhos e quebra velhos monopólios. Mas também mostra os riscos do processo e indica a necessidade de uma nova articulação democrática que vá além dos cartazes e hashtags e seja capaz de conter os impulsos autoritários e violentos, sem perder a novidade.

*Professora do Departamento de City and Regional Planning, da Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA)

Na noite desta quinta-feira (13), São Paulo tornou-se mais uma vez palco de guerra, na quarta manifestação organizada pelo Movimento Passe Livre, que exige a redução das tarifas dos transportes públicos da cidade, reajustados em 1 de junho. A marcha de protestos teve início em frente ao Theatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo, por volta das 17h30.

Na noite desta quinta-feira (13), São Paulo tornou-se mais uma vez palco de guerra, na quarta manifestação organizada pelo Movimento Passe Livre, que exige a redução das tarifas dos transportes públicos da cidade, reajustados em 1 de junho. A marcha de protestos teve início em frente ao Theatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo, por volta das 17h30.