A!B Qual foi tua experiência e o que você sente que fez de relevante nestes anos?

Em primeiro lugar, o relevante para mim é o que consegui fazer e deixar dentro da instituição, um museu privado, no contexto de uma cidade como Buenos Aires, num país como Argentina e com uma visão da importância regional, o continente latino-americano.

A busca de uma noção pública através da transposição de conhecimentos, de construção de projetos e não só de amplificação do museu, do seu programa, da sua imagem, dos seus protocolos de atuação. Por quê? Porque quando chego ao Malba é um museu que já conheço. Aliás, desde seu nascimento em 2001, quando ainda estava em construção. Acompanhei o trabalho de Agustín de Arteaga, de Marcelo Pacheco como diretor e chief curator e de Laura Buchelato, que era diretora de MAMBA. Não conhecia o Eduardo Costantini, seu presidente, mas conhecia suas mostras e parte da coleção.

Ocorre que, em 2013, um ano antes de ser escolhido como diretor artístico, junto com o ICI, Internacional Curator Independent de NY, com Rennó Prot fizemos o primeiro “workshop de curadoria” em América Latina. Magalí Arriola, Michy Marxuach, Naomi Beckwith, etc. E, como parte deste mergulho, justamente viemos aa Malba para visitar a coleção e a experiência foi nefasta. A visita guiada da educadora tinha lacunas, não existia um roteiro curatorial. Enfim, faltavam coisas que são da dinâmica da gestão de um museu, coisas que você tem que implementar olhando para um conjunto de necessidades desde quando você entra até que sai e que, casualmente, eram questões que estudávamos e analisávamos no grupo. Um ano depois, eu vivia em Toronto, teria dificuldades de vir, mas após uma negociação assumi como diretor artístico. O primeiro que fiz foi estudar o arquivo, a história da instituição e investigar lacunas, o que se deixou de lado e o porquê. A partir daí, o primeiro ano foi para olharmos para dentro, implementar uma forma de trabalho, criar novos departamentos a partir do que já existia, como educação, literatura e cinema. Implementei arte e pensamento e construimos um guarda-chuva para Programas Públicos. Contratamos a Lucrécia Palácios para coordena-los e a Renata Cervetto, para Educação. Publicamos Agitese antes de Usar, comprado pelo SESC em Brasil. É um projeto com Miguel López, Teorética Malba.

Hoje este grupo já não está no Malba, é outro momento.

O mais importante foi trabalhar transversalmente. Entender o papel da associação de amigos, o comitê de aquisições, colocar todos os chefes de área juntos numa mesa para discutir.

Quando entro no museu, proponho uma forma de trabalho. O primeiro ano foi voltado para este trabalho. A construção de uma estrutura, um Diretor Artístico, um Diretor Executivo, que naquela época foi Federico Braum, trabalhando em conjunto. Um board curatorial, que é o que chamamos de comité científico artístico, onde poder falar da programação e ainda mais poder dar as linhas da coleção. O museu não tinha uma divisão clara na hora da escolha das aquisições o da organização da exibição da coleção.

Esse board foi fundamental para minha gestão. Formado por Julieta Gonzales, Andrea Giunta, Victoria Giraudo, Inés Katzenstein, Adriano Pedrosa, Octavio Zaya e eu, sete pessoas.

Dialogar com eles foi implementar protocolos de trabalho, organizar os programas públicos, e planejar o educativo. Trabalhar muito de perto junto a Guadalupe Requena na importância de firmar um departamento de publicações e de comunicação.

Num segundo momento nosso foco foi o conteúdo. O Malba tinha desenvolvido importantes exibições mas, em geral, Malba importava mostras. Um museu tem que estar à frente, tem que ter propostas, e não apenas ser o receptor e, obviamente, fazer parcerias. Para mim, era fundamental encontrar a forma de viabilizar nossas próprias exposições. Foi assim que em quatro anos, de quase 42 mostras, somente uma foi importada. Dentre as grandes e medias. Várias itineraram. Buscamos sempre criar um equilíbrio, escolhendo um artista argentino, um latino-americano e um projeto internacional. Isso também partindo da dificuldade que se tem hoje de trazer uma exposição internacional. No caso de Diane Arbus, só conseguimos fazer porque tínhamos uma parceria com o MET – Metropolitam Museum de NY- , que detém o arquivo. Em termos de conteúdo, estendemos nosso olhar para Chile, México e Peru para a ideia de determinar uma sala para exibições de mulheres históricas latino-americanas, de criar estudos de gênero, de geopolítica e ambiente.

Entender que o museu é uma ponte, abrir convênios de colaboração com embaixadas e bienais.

A!B Na tua opinião, qual é o momento chave de tua participação ou, o momento que te permite dizer, bem… agora posso ir embora?

Esse momento é Verboamérica, a nova apresentação da coleção permanente que, Andrea Giunta e eu fazemos para o 15° ano do museu.

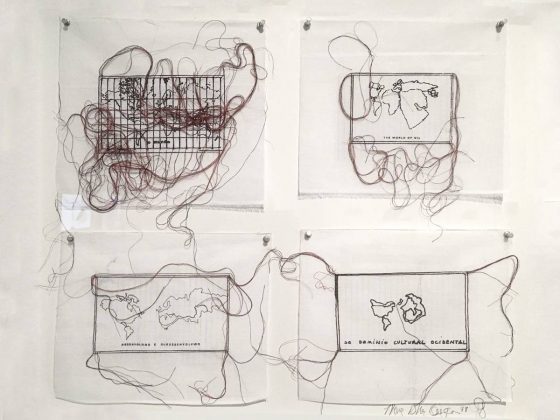

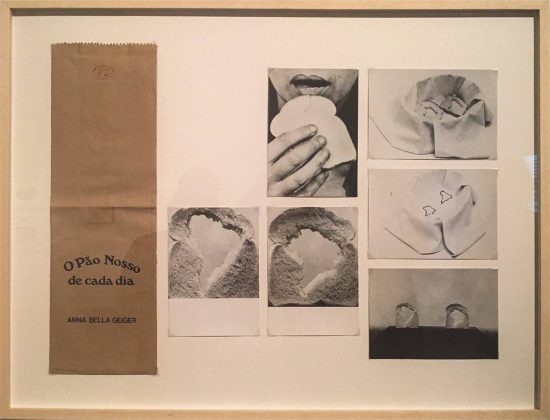

Verboamérica foi a sedimentação, a sistematização do trabalho que vínhamos fazendo. O trabalho se plasmou e deixou-se ver e apareceu nos módulos da exibição corpos, afetos e emancipação e sobre feminismo, na sala três. Ou com Ximena Garrido-Lecca que traz à tona a extração dos minerais, num módulo que fala de mapas, geopolítica e extração. Um módulo que fala de multitude, trabalho e resistência. Por isso, aparece Alexander Apóstol com as questões dos trabalhadores. Ou as questões Queer, daí entender porque fizéssemos General Idea.

Quer dizer, entender que Verboamérica, veio para entender que america-latina não eh o objeto de estudo e sim o sujeito.

É o sujeito que estuda o próprio objeto. Quer dizer que podemos nos enxergar desde nós mesmos.

Entender as nomenclaturas já não europeístas ou anglosaxônicas. Decolonizar o museu. Onde se narra a história pós-colonial, onde se assume a história colonial e da modernidade tradicional mas onde também se estudam “as margens”. Tudo aquilo que não quer se ver. A negritude, as mulheres, a favela e os indígenas.

Conseguimos criar um elo condutor entre a curadoria, as exposições, as aquisições e como trabalhar a educação. O catálogo começa com um glossário de termos, que se vinculam à coleção. O público pode acessar e fazer sugestões.

É muito bonito ver, agora que estou saindo, algo que faz sentido como um todo e, fundamentalmente, para aqueles que trabalham no museu.

A!B: Que acontece com a tua saída?

A partir da minha saída, todo o que foi implementado permanece. Os programas públicos, o board. O presidente pediu ao comitê curatorial que continue no projeto. O que pode mudar é o conteúdo. Não sei o que pode acontecer no futuro, eu tenho um tipo de visão. Pode vir outro diretor artístico cujo interesse seja outro em determinados temas. O que a mim me interessa é ter podido implementar uma metodologia de trabalho. E esta seria muito bom que ficasse. Se vai ser mantida ou não, dependerá das decisões da presidência e do board. Mas a ideia pedagógica e educativa, transversal, de investigação, de catalogar, seria muito importante que prevaleça. Ficam muitas coisas por fazer, e o ideal seria ampliar essa busca. Ter uma “mirada a futuro”. Fica, sim, continuar a catalogação, a ampliação de espaços para trabalhar e para expor. A coleção tem hoje mais de 700 obras e só conseguimos expor 180. Mas deixamos uma pré-proposta do que se precisa.

A!B: Agustín, porque você está saindo?

A minha saída é conjunta. Na minha vinda, houve um acordo onde eu estaria entre três e cinco anos. De fato, há questões pessoais. Meu companheiro e eu somos da Espanha, estamos há muito tempo longe da família. Mas também há que entender que a partir de certo momento há pequenas mudanças que eu gostaria de fazer e que não necessariamente a instituição tem condições de acompanhar, seja por questões econômicas ou ideológicas. Neste sentido, com tudo o que já fizemos, me parece importante ter claro que é melhor sair no momento certo. É muito sadio colocar um limite e fechar uma história que foi e é muito boa na hora certa.

A!B: O que você pretende fazer agora?

Primeiro passar um tempo na Espanha, e quero ficar um bom tempo gerenciando projetos como curador independente. Vou me estabelecer em Madri e vou viajar a Buenos Aires, Chile, Quito, Lima e Torino.

A!B: Você gostaria de fazer uma Bienal? Você acredita que há modelos esgotados?

Eu sou uma pessoa mais ligada institucionalmente ao Museu do que à Bienal. Sou membro do board da Bienal de Istambul. De fato, é interessante para um curador para colocar em prática outros formatos. Já fiz a Bienal de Nicarágua. Mas me interessa mais me dar o tempo necessário para encontrar outra instituição. Tenho habilidade para a gestão e para buscar uma coerência entre os diferentes desafios que se constroem a longo prazo. Nesse sentido, as Bienais são como estardalhaços e não necessariamente permitem deixar um legado. Ainda, também, é necessário reformular o conceito de Bienal. O que realmente se espera delas.

Assim como o museu do século XIX está esgotado na sua formulação e temos que ir atrás de programas públicos e de permanentes ativações, ir atrás de que a exposição seja um disparador além do ato artístico, as bienais estão tentando experimentar outros formatos, chamando a artistas como curadores, a comissários, a que um curador chame outro curador, mas isso já se fez em vários outros momentos. Há que pensar o conceito e novos modelos mais imersivos.