- Por Leonor Amarante e Patrícia Rousseaux

Adriana Varejão está sempre alerta. Sua curiosidade e sensibilidade permitem localizar conotações culturais e simbólicas em objetos aparentemente simples. Pode ser um azulejo, um prato ou até uma bisnaga de tinta. Tudo pode ser transformado, em seu trabalho.

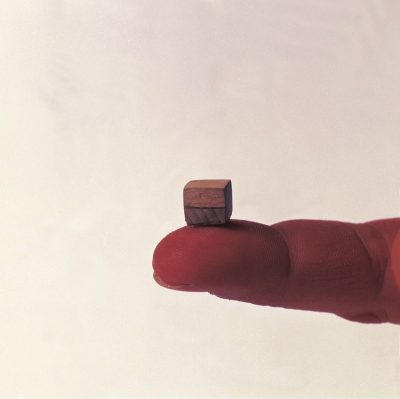

Sua inspiração para o projeto Polvo nasceu nos anos 1990 em uma associação entre sua pesquisa sobre tintas para pintar a pele em suas obras e a leitura de um censo realizado pelo IBGE de 1976, mostrando que, ao serem perguntadas pela sua cor de origem, as pessoas chegaram a nomear 136 cores: “Acastanhada, agalegada, alvinha, azul-marinho, escura, bronze, cobre, cor de canela, cor de cuia, meio preta, lilás, amarelosa, puxa para branca, queimada de praia, pálida, branca melada, branca suja, sarará, morena bem chegada, enxofrada, burro quando foge, etc.”.

Quem poderia imaginar que os brasileiros não se reconhecessem apenas nas cinco cores estabelecidas nos censos oficiais nacionais. A simples cor rosa das tintas existentes no mercado não chegavam, nem de longe, a dar conta de tamanha diversidade de identidades.

Um trabalho árduo de pesquisa, escrita e criação deu lugar a Polvo, um projeto conceitual sintetizado em três exposições, uma em Londres, em 2013, na Galeria Victoria Miro; outra em 2014, em São Paulo; e depois em Nova York. Ainda o lançamento de um livro escrito a quatro mãos com a historiadora e doutora em Antropologia Social, Lilia Moritz Schwarcz.

Naquele mesmo ano, ambas contaram à ARTE!Brasileiros detalhes sobre o processo desse trabalho.

ARTE!Brasileiros – Conte um pouco sobre o processo de pesquisa histórica e as associações que você fez. Como é que você chegou a essa pesquisa de cores?

Adriana Varejão – Bem, eu não sou especialista no assunto, mas gosto de ler sobre Antropologia, Sociologia, História e Cultura, especialmente do Brasil. Não lembro exatamente quando tive conhecimento desse censo, mas creio que foi no final dos anos 1990. Vi a lista das cores de pele, e eu tinha um trabalho em mente, no qual eu “colecionava” cores de pele, cores de tinta de pele de vários lugares do mundo. Na maioria das vezes, elas eram rosa e pensei em trabalhar essa questão. Juntei as duas coisas e pensei em fabricar tintas com cores de pele que não fossem aquele rosa, e sim cores de pele mais miscigenadas, mais relativas ao que realmente existe. Juntei as duas informações, a questão das cores que apareciam no censo e que vinham nomear as tintas e a própria fabricação da tinta óleo. Na verdade, fiz isso mais no sentido de dizer que cor é linguagem, antes de qualquer outra coisa. Cor vai muito além da questão racial. Acho incrível a ideia das pessoas autodenominarem sua cor. Fiz alguns trabalhos nos anos 1990 que eram autorretratos meus, como se eu fosse de diferentes etnias. Fiz um tríptico em que eu era chinesa, índia e moura. Também já havia flertado com questões relativas às castas sociais mexicanas, todas as classificações raciais entre índios, ameríndios e espanhóis. Essas questões sempre habitaram meu universo de leitura e de conhecimento.

A pintura está presente em sua obra desde os primeiros trabalhos. Qual é o protagonismo dela nessa série?

Adriana – É um pouco diferente, mas tem um elemento comum: nessas duas obras, eu não pintei os retratos. Essa obra foi uma encomenda para a Ana Moura, uma pintora que sempre colabora comigo, e pintou vários retratos. Mas não acho que esse seja um trabalho que passe muito pela questão da pintura em si. É uma questão mais conceitual. A ideia de ter retratos da mesma pessoa com várias cores diferentes, como a ideia da cor é ligada à raça, é muito fluída e fica muito clara quando as pessoas se denominam “queimada de praia” ou “morena bem chegada”, muitas cores curiosas, o que isso quer dizer? Há muitas definições curiosas de cor, que não sabemos exatamente o que quer dizer ou, então, que quer dizer exatamente isso: “É impossível determinar cores para as pessoas”. É um trabalho que não nos dá muitas respostas, mas suscita vários questionamentos. As interferências que eu fiz sobre os retratos foram feitas com as tabelas de cores. Foi a última etapa do trabalho, com a Ana a meu lado, no ateliê. Uma espécie de ficção do que seria uma pesquisa cromática. O mesmo ocorre com a própria caixa das tintas Polvo. Eu acho até que elas são, na verdade, uma pintura.

Você diria que são metaquadros?

Adriana – Poderia dizer, sim. Como a pintura também é uma espécie disso. O trabalho que vai para São Paulo, por exemplo, foi encomendado e são todos iguais e os retratos são quase todos em preto e branco. Faço interferências neles, utilizando as próprias cores das tintas Polvo. Os rostos são pintados com figuras geométricas. São 33 retratos e cada um tem a interferência de uma cor sobre o rosto. É uma pintura hiper-realista, mas seriada e quase sem cor. A cor fica por conta dessas interferências que tomei como referência nas pinturas indígenas. Eles fazem pinturas com geometrias incríveis. Tive algumas conversas com o Adriano Pedrosa sobre isso e pensamos que “existia um modernismo antes do modernismo”. Um modernismo selvagem.

Poderíamos dizer que esse conjunto de pinturas é uma espécie de contágio cultural?

Adriana – Sim, como em toda minha obra estou sempre fazendo cruzamento de histórias.

Quando você diz “um trabalho encomendado”, quer dizer que uma equipe trabalhou com você, ajudou a fazer a intervenção?

Adriana – Não, a pintura-base eu não fiz. Faço as intervenções todas. Fiz toda a intervenção da pintura indígena sobre os rostos. Atuei como se fizesse uma direção do trabalho. Eu queria o conceito de retratos que mudassem de cor e fiz interferências de culturas sobre o retrato que foi encomendado. Estou fazendo o mesmo na série China, que eu chamo de Polvo Portraits, e tem vários conjuntos. Um deles, eu fiz para a Galeria Victoria Miro, outro estou fazendo para a Fortes Vilaça, e outra para Lehmann Maupin, que me representa em Nova York. Os conjuntos vêm acompanhados de uma caixa das tintas Polvo. Fiz um múltiplo de 200 caixas e cada galeria terá uma série de retratos. Na Victoria Miro tem a chamada Classic Series. Uma série de retratos mais tradicionais. Já a Fortes Vilaça vai apresentar a China Series. Mandei pintar todos os retratos na China e eles pintaram 33 retratos iguais. O conjunto de Nova York quem vai pintar é a mesma artista da Classic Series, vai se chamar Seashore Portraits, alguma coisa assim, ficamos discutindo horas, retratos com fundo claro, como se fosse em uma marina, uma praia.

Como se dá o processo conceitual do seu trabalho impregnado de história e que requer muita pesquisa? Como você faz essas adequações, como tudo se desenrola?

Adriana – Tenho uma rotina de trabalho diário. Vou para o ateliê e fico ao menos oito horas por dia. Leio muito, converso com muita gente de outras áreas e sou muito curiosa. Estou sempre aberta a conversar sobre qualquer coisa. Gosto muito de me arriscar. Tenho inquietações no meu trabalho. Eu não precisaria fazer outra coisa na vida a não ser azulejos…

Exatamente, mas você se arrisca fazendo outras coisas, mudando constantemente o percurso…

Adriana – Haveria um campo infinito para mim se eu quisesse fazer somente isso. Mas eu não fui ser artista por causa disso. Gosto de me embrenhar em projetos diferentes, de ir para várias áreas, mas sempre gostei mais de História e História da Arte, mais ligada à arte decorativa. Vou muito a museus. Museus de arte popular, de antropologia. São assuntos que sempre estão me interessando. Veja como se dão os processos: eu estava na casa de um amigo e comecei a folhear um livro sobre o Rafael Bordalo Pinheiro, um ceramista português, incrível, do século XIX. Lembrei que eu tinha em casa um livro dele e fiquei enlouquecida com o trabalho. Fui à Holanda pesquisar mais sobre cerâmica, queria fazer cerâmica e descobri que era impossível. Resolvi fazer uns pratos que não eram, mas que pareciam de cerâmica. Pensei: se faço azulejo sem fazer azulejo, vou fazer cerâmica sem fazer cerâmica. Resolvi a questão dos pratos com fibra de vidro e resina. Uma coisa prazerosa que vou desenvolvendo, como se fosse uma paixão. Tenho também uma ideia de carnavalização das coisas. De tratar as coisas como um enredo de carnaval. Sabe quando você vê a história sendo contada e, de repente, vem aquela ala completamente enlouquecida e a história se abre de maneira dinâmica. Vocês não percebem isso?

Sim, enlouquecida e teatralizada também…

Adriana – Sim, surgem piratas do nada. Aí, você associa: “Ah, sim, é, porque, certa vez, eles invadiram o nordeste…”. Abro muitas janelas de interpretação. Comecei a fazer os pratos e depois, na internet, passei a pesquisar sobre sereias. Do Bordalo Pinheiro fui parar nas sereias. Porque eram motivos de mar, das sereias fui parar nas Ama Divers, tribos de mulheres japonesas que mergulham como caçadoras. Uma tradição de mais de dois mil anos. Elas mergulham só com a parte de baixo da roupa de banho, vão com os peitos de fora, uma faca na cintura e lencinhos na cabeça. Existem fotos dos anos 1940 que mostram centenas de mulheres indo ao mar. Parecem “cardumes” de mulheres. Os homens é que costumavam ir, mas, nas regiões onde existem as Ama Divers, as águas eram tão geladas que as mulheres, supostamente com mais gordura, passaram a ir no lugar deles. Houve uma inversão de papéis. Os homens ficavam em casa cuidando dos filhos e as mulheres iam para o mar.

Gostaria que você falasse dessa questão da carne. De como a pele, a carne e o sangue estão presentes em sua obra. Goya ou Rembrandt tem alguma coisa a ver? Você tem alguma influência desses dois pintores?

Adriana – Não especialmente deles, mas a história da carne, na pintura, é longa, é uma tradição. Tem vários pintores que pintam ou pintaram a carne. Minhas primeiras referências são Goya e Rembrandt, assim como Caravaggio, que tem certa visceralidade. Depois, veio Chaïm Soutine, Francis Bacon, Géricault, o barroco…

Goya é muito visceral e político. De certa forma, seus trabalhos também são políticos, você traz toda essa carga da história, da colonização, naturalmente suas obras têm um forte viés político…

Adriana – Meu trabalho é muito político, mas eu não faço militância com ele. A história é o que me interessa.

Como foi o seu começo? Por que você quis, lá atrás, falar de tudo isso dessa maneira? Você se sente comprometida com essa história?

Adriana – Não é um compromisso. É uma sensibilidade. E até pago por isso. O trabalho é feito a partir de nossa personalidade. E acho que sou sensível a questões de identidade. Mas estou longe de ser uma pessoa politizada e comprometida com mensagens políticas.

Adriana, para concluir, me permita fazer uma brincadeira: se você tivesse sido abordada naquele censo, de 1976, que cor atribuiria a você mesma?

Adriana – Não pensei, mas tem uma cor ali de que eu gostei, e acho que tem a ver comigo, que é “branca melada”.

Quando soubemos da exposição que Adriana Varejão ia inaugurar em abril, pensamos em convidá-la para escrever um texto e aí soubemos que você estava escrevendo um livro…

Lilia Schwarcz – O livro está quase pronto. O lançamento está previsto para abril. Ele não trata apenas dos trabalhos recentes da Adriana. Escrevemos ao longo de quatro anos e vi o trabalho crescer. A Adriana canibaliza as coisas, pega as referências, puxa e transforma em outra coisa. Ela canibalizou o meu livro. Disse que tinha “lido” em O Espetáculo das Raças coisas que eu mesma não escrevi. Nos demos muito bem. Quando começamos, disse a ela que eu não era especialista, nem crítica de arte, mas ela me deu muitas “aulas”. Quando o outro livro dela foi lançado (Entre Carnes e Mares, 2010, Editora Cobogó) conversamos muito e veio daí essa ideia de fazermos, juntas, um novo livro. Não sabíamos muito bem, no começo, como seria.

No texto de apresentação da exposição Polvo, na Galeria Victoria Miro, a critica de arte Margherita Dessanay, comenta como a língua trabalha em diferentes níveis de cognição.

Lilia – Uma coisa importante que sempre digo: cor é linguagem. Trabalho muito a ideia de que não existe uma noção absoluta de cor. A cor é uma relação entre outras cores. É uma linguagem, no sentido de que falamos articulado, pausadamente. Nunca dizemos coisas isoladas, usamos termos que conhecemos e que só fazem sentido em comparação. “Branco sujo, quase branco, puxa para o branco.” No Brasil, o branco é uma cor que tem uma força simbólica muito forte. No Brasil, a noção de raça vem pela noção de cor. As pessoas muitas vezes não querem falar de raça, mas falam de cor. A cor é uma forma de estratificação social, é um marcador social de diferenças. Então, acho essa uma questão super importante. É uma maneira de pensar o Brasil. A Adriana tem produzido uma arte em diálogo com a história, com o que a gente vive no País, e acho essa reflexão sobre a cor uma decorrência forte das perspectivas dela. Ela vem discutindo a colonização, os ganhos e as perdas e como a colonização é linguagem. É uma maneira privilegiada de falar do Brasil.

Dessanay afirma nesse texto que definições usadas pelas pessoas de raças misturadas na pesquisa do Penade de 1976 – “Sou mais branca, sou branquela, sou mais clara” – refletem uma proximidade com a etnia branca, mostrando um nível de introjeção do racismo no Brasil. Pessoas de raças misturadas sentiriam a necessidade de se valorizar por seu grau de brancura. Ser mais branco seria um qualificador de hierarquia social. Você acha que essa afirmação procede?

Lilia – Não li o texto, porém, no Brasil, o último censo, identifica cinco cores oficiais: branco, preto, amarelo, vermelho e pardo. Mas, por que o vermelho é o nativo? Por que o amarelo é o oriental? Na classificação oficial do censo consta o termo pardo, se você pensar bem, é uma cor que é uma espécie de “etcetera “. Quando dizem que alguém é pardo é porque ele não se encaixou em nenhuma das cores anteriores. Se você pedir a uma pessoa para identificar sua cor ela pode até dizer parda. Mas se você der para ela as cinco opções, quem sabe ela não dirá que é branca? “Não sou vermelha, não sou amarela, não sou preta, então sou branca!” É interessante essa não definição de cor do pardo e como o censo a utiliza como uma espécie de etcetera. No fundo é isso: você é branco, amarelo, vermelho ou etcetera? Cor não é só linguagem, é também relação. A cor aglutina outras relações. É claro, essas definições, como “puxa para branco, quase branco”, são definições que dariam razão ao texto de Dessanay: um pouco de “brancura” é melhor. Mas são definições que falam também de um lugar social e de uma experiência social. Não é só a cor pela cor. A cor aglutina experiências sociais. Como se a gente dissesse: “Eu negocio a minha cor”. Cor não é uma situação fixa. Varia conforme a circunstância. Um termo como “queimado de sol” quer dizer o quê? Envolve várias situações. A pesquisa do Penade foi feita em 1976, são quase 40 anos… Muita coisa mudou. Mas o que eu gosto de pensar é: o termo cor é mais poroso que o termo raça. Raça é um termo fixo e o termo cor, não. As pessoas no Brasil negociam a sua cor. O que eu não quero é fazer da obra da Adriana um reflexo do contexto social…

Sim, também não queremos dizer que esse trabalho é fruto de uma pesquisa sociológica ou antropológica. É produto das associações criativas e interdisciplinares da Adriana. Ela associa coisas que intui. Como você mesma disse, “canibaliza” as informações e as transforma em uma obra potente… Vamos falar um pouco do livro…

Lilia – O livro vai se chamar Pérola Imperfeita – A História e as Histórias na Obra de Adriana Varejão. É um livro grande, com mais de 400 páginas. Uma reflexão sobre toda a obra dela. O livro é uma “conversa” e gosto muito da ideia de que ela às vezes trabalha como escriba. A Adriana acabou coautora do livro por muita insistência minha, porque ela, de fato, montou o livro comigo. Discutimos parte a parte, cada trecho, e ele trata de todas as telas: de catequese, trabalhos sobre colonização, telas acadêmicas, azulejos, bordados e pratos. Tem um capítulo que acho muito bonito. Trata dos ianomâmis e da experiência belíssima que ela teve com eles. No final, há uma discussão que junta os irezumis, os tiradentes, com o trabalho sobre pele, as trocas de pele. Tem essa expressão no Brasil. O André Rebouças, por exemplo, que era muito próximo à coroa, narra que nunca teve problema com relação a sua raça e só quando foi para os Estados Unidos percebeu que era negro. Ele fala algo como “tive de mudar de pele”. E essa reflexão sobre “mudar de pele” combina muito o trabalho anterior da Adriana com esse novo. Isso é muito bonito no trabalho dela. Um percurso que é inesperado sendo coerente, muito estudado. Ela tem uma dimensão muito impactada com o contexto social, mesmo não sendo uma refém dele.