*Por Moacir dos Anjos

A obra de Antonio Dias (1944-2018) é múltipla. Não se reduz a estilos e tampouco é fiel a técnicas ou à eleição de temas. Ao longo de quase 40 anos, o artista fez pinturas, objetos, instalações, disco, fotografias e filmes, promovendo um desmonte rigoroso de qualquer hierarquia entre os meios de expressão que usa. Por vezes se refere de modo explícito à política, embora nunca resvale para o ativismo. Noutras, discute o funcionamento do meio institucional da arte, preferindo, contudo, o comentário oblíquo, ao que se apresenta como imediato e aparente.

O lugar incerto do corpo no mundo é, a todo instante, também insinuado como questão importante, mas não como relato da memória ou como mecanismo de subjetivação da obra. Ainda que cada conjunto de trabalhos assemelhados de Antonio Dias (agrupados em séries conceitualmente coesas ou apenas por aproximações do suporte usado) possua a marca da singularidade e do acontecimento único – sendo irredutíveis, portanto, a uma totalidade ausente -, não há nessa individuação sinais de dispersão ou isolamento. Considerada em conjunto, sua obra permite contínuos deslizamentos semânticos e se torna lugar de trânsito e contágio entre o que é diferente e distante. Pondo em contato cadeias de significação distintas, a obra de Antonio Dias é rizoma, modelo de realizar alianças provisórias, mas amplas.

Muitos dos trabalhos de Antonio Dias carregam, inscritos em sua forma aparente, as marcas do embate e do enlace simbólicos que perpassam toda a sua produção. Em várias das pinturas da década de 1960, a figuração esquemática trazida da cultura popular e de massa (principalmente do graffiti e das histórias em quadrinhos) é deliberadamente truncada, bloqueando a fluidez narrativa e a capacidade de comunicação ligeira encontradas em suas referências de origem. A contenção cromática desses trabalhos (há neles quase apenas preto, amarelo, vermelho e branco) e a ordenação precisa das figuras no suporte pintado revelam, ademais, a adesão do artista a um código construtivista que tampouco tem aqui preservados seus ideais de afastamento do que é incerto ou impuro. Em Nota sobre a Morte Imprevista (1965), trabalho característico desse período de improvável sobreposição de tradições tão distantes, três dos quatro quadrados em que o suporte se divide são ocupados por imagens que parecem deslizar para fora dos espaços em que estão inscritos, não chegando a compor a história de violência que sugerem existir no mundo. No quadrado que resta de tal superfície, essa dinâmica centrífuga se acentua mais ainda, fazendo com que as imagens ganhem volume e se tornem objeto mole, projetando horizontalmente os signos de morte antes contidos no espaço vertical da pintura. A aproximação entre suporte pintado e lugares vividos e o simultâneo desmanche da rigidez construtiva contidos nesses trabalhos, fazem ecoar, na produção inicial de Antonio Dias, as duas principais vertentes que, à época, se afirmavam em seu entorno: a Nova Figuração brasileira e o Neoconcretismo. Não há qualquer sentido de síntese, contudo, nesse avizinhamento crítico; há, antes, tensionamento entre características daquelas vertentes, agenciado pelos deslizamentos entre significados diversos que marcam a obra do artista.

Essa exuberância sintática é abandonada em grande parte da produção da década seguinte, a qual se volta, ao contrário, para a magreza do conceito preciso. É desse período a série A Ilustração da Arte (1974), composta de trabalhos que investigam a própria demarcação simbólica do que é arte e sua inserção no espaço coisificado das trocas mercantis. Fiel à sua visão inclusiva e contaminada do mundo contemporâneo, Antonio Dias explora nessa série a ideia de circuito, modelo descritivo adequado para apreender o deslizamento contínuo entre valores estéticos e econômicos por meio do qual emerge o consenso – sempre provisório e sempre aspirante à permanência – em torno da suposta validade universal de determinados padrões de juízo. Em A Ilustração da Arte/Um & Três/Gerador (1974-1975), a circularidade cumulativa dessa relação é representada como imagem gráfica que é, ela própria, contudo, também artefato de arte – ambigüidade que apenas confirma o atamento entre os termos sobre os quais se debruça o artista. A volatilidade desse processo valorativo é ainda trazida por Antonio Dias para o âmbito da apresentação formal de sua obra no trabalho A Ilustração da Arte/Um & Três/Chassis(1974-1975): fazendo de quatro hastes metáfora do espaço que o quadro (arte) ocupa no mundo, ele as retrai e expande, como a ilustrar, por meio desse deslizamento físico, dois casos exemplares de sua acomodação aos mecanismos que regem o mercado de produtos artísticos.

A partir do contato que estabelece, em 1976, com artesãos nepaleses que fabricam papel em variadas texturas, Antonio Dias realiza trabalhos que parecem apontar para um campo de investigação criativa em tudo diverso de suas preocupações então correntes. Há também nesses trabalhos, contudo, as marcas da atenção que o artista concede aos fluxos simbólicos que, a todo instante, produzem atritos entre cadeias semânticas distintas. Ao incorporar, de maneira deliberada e precisa, os materiais e as técnicas dos artesãos do Nepal em sua própria obra, Antonio Dias transporta-os para o circuito da arte culta, o qual lhes atribui sentidos e valores diferentes dos que possuíam antes. Esse processo de re-significação opera, entretanto, também no sentido inverso: chamando um desses trabalhos de A Ilustração da Arte (Eu e os Outros) (1977) ou gravando juntas, em A Ilustração da Arte/Ferramenta & Trabalho (1977), a marca de sua mão e a do artesão que lhe dá auxílio, Antonio Dias parece propor a ampliação daquele circuito para que igualmente abarque, de forma crítica, a discussão sobre os limites entre arte e artesania, entre autoria e gesto repetido, entre o interesse somente pelo conceito e o encanto tátil pela matéria crua.

Embora o amolecimento da rigidez gráfica que marca a maior parte da série A Ilustração da Arte ganhe visibilidade apenas a partir de seu contato com outra cultura, trabalhos feitos simultaneamente àqueles incluídos na série e executados em uma variedade grande de mídias, dão forma nova à convulsão simbólica que anos antes inaugurara a obra do artista. São exemplos eloqüentes disso os trabalhos Partitura para Intérpretes Perigosos (1972), Conversation Piece (1973) e Uma Mosca no Meu Filme (1976). É o trabalho intitulado Poeta/Pornógrafo (1973), entretanto, que dentre esses melhor indica, em sua arquitetura simples, o desdobrar constante de significados que é a obra de Antonio Dias. O trabalho é formado por dois pares de semicírculos de neon pendurados desde o teto: um emanando calma luz azul (o poeta) e o outro um rosa luxuriante (o pornógrafo). A despeito da polaridade aludida no título e confirmada pela disposição espacial do objeto, há nesse trabalho sugestão de unidade cindida, de círculos inteiros que se teriam quebrado em metades e deslizado em sentidos opostos. Não existe aqui nostalgia, contudo, de uma situação de suposta completude. A ruptura do que se poderia imaginar inteiro é ontológica e o deslizamento de volta a círculos íntegros, uma possibilidade que não se realiza nunca. Há apenas o pulso contínuo de um movimento que jamais se completa, que se prolonga no percurso infinito que, simultaneamente, aproxima e separa territórios simbólicos distintos.

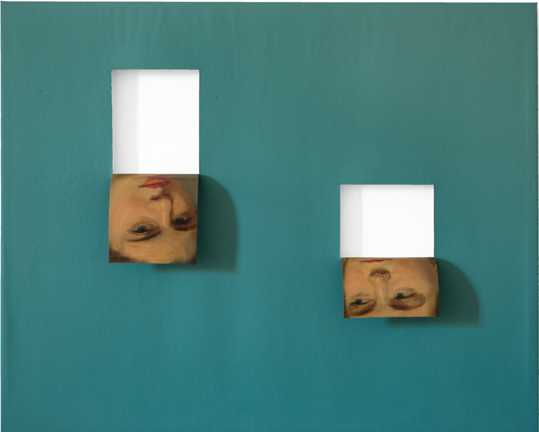

Essa operação de deslizamento se faz também visível, de outros modos, nas pinturas recentes do artista. Em Caramuru (1992), duas telas de grande dimensão são justapostas e cobertas por, além de tinta acrílica, materiais condutores de energia (grafite, ouro, malaquita), trazendo em potência a idéia de fluxo que o diagrama aplicado sobre elas só acentua. Na recorrência a uma forma que lembra um circuito, há também remissão aos conceitos que marcam a série A Ilustração da Arte – autofagia artística que permanentemente adensa e expande a trama poética tecida por Antonio Dias. Já nas pinturas da série Autonomias (2000), telas de variados formatos e tamanhos são colocadas lado a lado e também sobrepostas, criando a ilusão de que podem deslizar umas sobre as demais e produzir configurações diferentes das apresentadas pelo próprio artista. O fato de porções do suporte serem cobertas por matérias e padrões diversos (do monocromo à mancha) obriga também o olho a mover-se entre as várias texturas e áreas cromáticas de que se compõem esses quase-objetos.

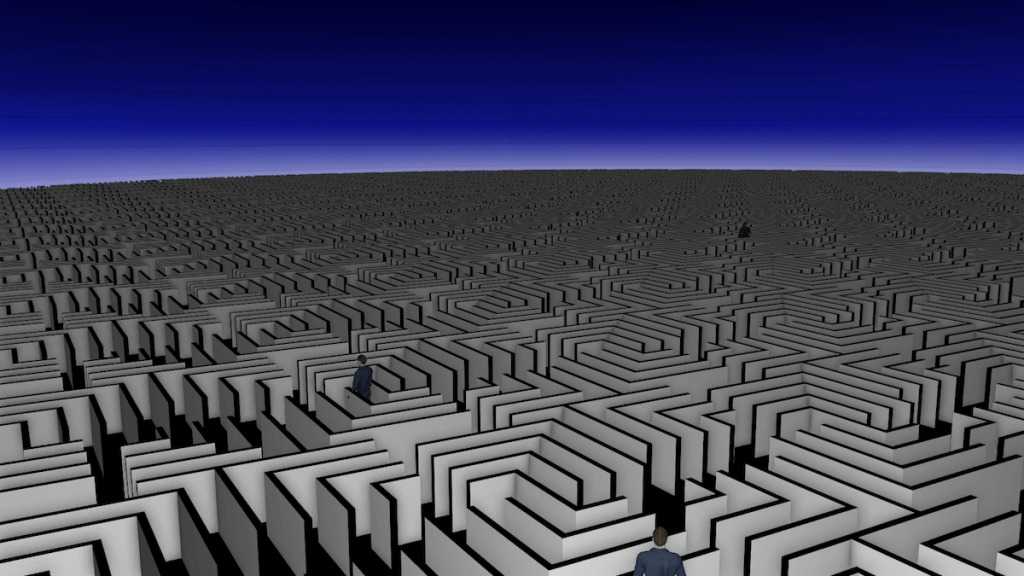

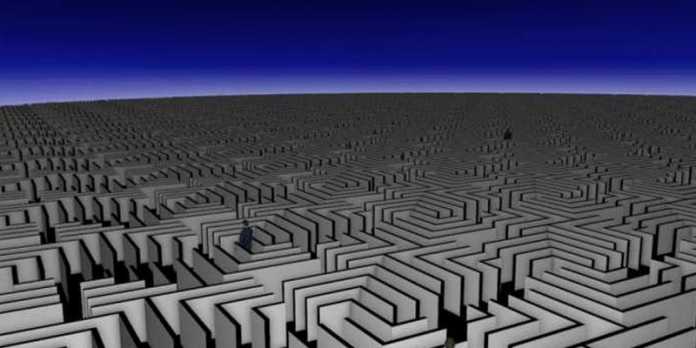

É talvez Anywhere is My Land (1968), contudo, o trabalho do artista que melhor realize essa operação metonímica em relação ao conjunto de sua obra. Salpicando a tela pintada de negro com tinta branca, Antonio Dias cria sobre sua superfície uma miríade de pontos desordenados e de diversos tamanhos. Superpõe, ainda, a este espaço, uma malha reticulada e larga, igualmente pintada, conferindo valor idêntico a qualquer dos pontos ali situados. Essa anulação de hierarquia – sugerida desde o título do trabalho – faz com que cada um desses pontos seja um acesso possível à metafórica e fluida geografia que representa na tela.

Assim como em Anywhere is My Land, a obra de Antonio Dias é formada por pontos (trabalhos) que se conectam entre si, sem ordenação de importância ou de cronologia. Embora retrospectivamente os trabalhos se agrupem em conjuntos ou séries, eles resistem a enquadramentos estanques e, a todo momento, anunciam deslizamentos rumo às fronteiras que somente aparentam isolá-los de outros tempos ou conteúdos simbólicos. A obra de Antonio Dias é refratária, portanto, a qualquer genealogia formativa, o que permite que trabalhos passados ganhem significações distintas das já assentadas, a partir de seu contato e confronto com trabalhos mais novos. É esse acolhimento generoso de sentidos variados que produz o enervamento extenso e denso da obra.

Por promover conexões entre cadeias semânticas diversas, a obra de Antonio Dias põe em evidência aquilo que está no meio, o que habita os interstícios de campos de significação precisos e o que mina de lugares que se supunham vedados. No trabalho intitulado O Espaço Entre (1969-1999), dois grandes blocos de minério – mármore branco e granito negro – são perfurados em inúmeros pontos e têm seus buracos “recheados” com a matéria extraída do bloco de cor distinta, criando espaços de permuta e contato íntimo entre as duas matérias. Carregando um deles a inscrição The Beginning (O Começo) e o outro a inscrição The End (O Fim), esses dois blocos híbridos evocam, quando aproximados, o que há de possibilidade comunicativa latente no que é comumente tomado por lugar de ausências. Operação semelhante é realizada no tríptico chamado Projeto para o “Corpo” (1970), em que duas telas (uma branca salpicada de tinta preta e outra pintada de modo inverso) acolhem, respectivamente, as inscrições energy (energia) e memory (memória) e ladeiam uma terceira tela, deixada vazia como recipiente para tudo o que o ato criativo engendra. É esse intervalo de infinitos possíveis que Antonio Dias assinala, ainda de outra forma, no disco de vinil chamado Record: The Space Between (1971). Em um lado do disco, se encontra A Teoria do Contar, gravação do som ritmado de um relógio, interrompida, a cada três segundos, por momentos de silêncio de duração idêntica e onde qualquer coisa cabe. No outro lado, pode-se escutar A Teoria da Densidade, registro do ciclo respiratório de uma pessoa, intercalado por pausas que trazem, em potência, toda a força cognitiva da língua e da fala. Por demarcar a distância que separa o ruído mecânico do orgânico, o objeto delgado e leve em que estão gravados, subverte, no plano simbólico, sua própria corporeidade: o disco se torna espesso e denso, plataforma para o que não se conhece. São muitas as maneiras pelas quais o artista enuncia a natureza incompleta e fecunda de sua obra.

Esse lugar de possibilidades diversas é tratado de maneira propositiva no trabalho Faça Você Mesmo: Território Liberdade (1968), diagrama construído no piso que sugere a existência de um espaço simbólico para a experimentação e o invento. Em vez de representado de modo elíptico como em outros trabalhos, tal espaço assume aqui a concreção autoral própria dos mapas, construções feitas a partir do que o cartógrafo assinala como marcos que orientam seu percurso sobre um certo território. É nesse espaço de afirmação das singularidades que Antonio Dias finca a bandeira de O País Inventado (1976), pano vermelho que ostenta a mais recorrente marca de sua obra: a ausência do canto superior direito do que, a olhos habituados aos perímetros de formas regulares, seria um retângulo. Índice de aspecto central da produção de Antonio Dias, essa marca remete a uma falta absoluta, irreparável e difusa; à inexistência de uma totalidade que resuma e explique uma obra em mutação constante – obra que é construção de um lugar que não acaba. O que há nela de permanente e o que ancora a poética firme do artista é justo a afirmação de sua transitoriedade e incompletude. Uma obra por onde deslizam, em torrente simbólica incessante, as impurezas de que se constitui o mundo.