Nos acostumamos a pensar o luto como processo finito, limitado e circunscrito no tempo. Quando se estendem por muito tempo tornam-se suspeitos e flertam com o patológico. Ainda assim há lutos que atravessam gerações em torno da escravidão, do desaparecimento político, da violência de Estado. Há lutos traumáticos que tocam cidades inteiras como Mariana ou Santa Maria. Há lutos pela perda da terra, do corpo e de nosso modo de vida, como o que afetou indígenas e ribeirinhos como os afetados pela barragem de Belo Monte em Altamira. Para Freud, o luto é um dispositivo de simbolização e um afeto normal. Mas o que seria exatamente um afeto normal?

Não seria melhor reservar para certas situações irreparáveis a noção de luto infinito? Reconhecendo que nelas a perda é indefinidamente não individualizável, não simbolizável nem substituível? Em Freud tais lutos incuráveis são marcados pela violação da ordem geracional dos desaparecimentos, por exemplo o luto de um filho. Lutos que não são superáveis pela força ou intensidade da dor, mas pela deliberação, mais ou menos consciente, de que neste caso, neste luto, não haverá fim. Ele se ligará perpétua e deliberadamente a outros lutos sem fim, sem corpo, sem túmulo. Um luto finito torna-se infinito por muitas razões: uma vida perdida elevada a dignidade de Coisa, valor comum para vidas vindouras, ideal heroico, santo, sábio ou guerreiro que mimetiza a imortalidade como figura do infinito.

Mas há também lutos que são patologicamente finitos. Aliás, este é a resposta neurótica diante da perda: individualizar culpados, odiar para esquecê-los, expedir regras na ilusão de “desacontecê-los”, finalmente, desimplicar-se de partilhar, coletivamente, as razões, causas e motivos da perda. Depois disso é só esperar por outra maldade do Outro, ou por outro vacilo do sujeito.

Perder uma pessoa, uma nação ou um ideal faz diferença, ainda que o luto se aplique aos três casos indistintamente. Quando perdemos pessoas e perdemos o espírito de uma nação, muitas vezes recorremos, ao longo da história, a um nome para o que foi perdido: democracia. Alguns dirão que a ideia de democracia originada na antiguidade realizou-se em instituições da modernidade. Outros argumentarão que esta é uma realização incompleta, pois a democracia permanece como ideal, ou seja, a ideia de uma comunidade por vir, capaz de ser-para-todos e a todos incluir[1]. Outros ainda consideram que a aplicação da ideia de democracia a pessoas e ideias é uma falsificação do termo. Democracia nunca existiu, logo nunca existirá. É só um nome que damos a certos regimes políticos não autocráticos. O Brasil dos anos 2013-2020 tem sido descrito como um país em democracia regressiva, ou seja, marcado pela precarização do funcionamento institucional, retração do uso livre da palavra e violação de direitos humanos. Perdas que demandam lutos locais, mas que se conectam com a cadeia de lutos infinitos que organiza e define uma determinada unidade simbólica.

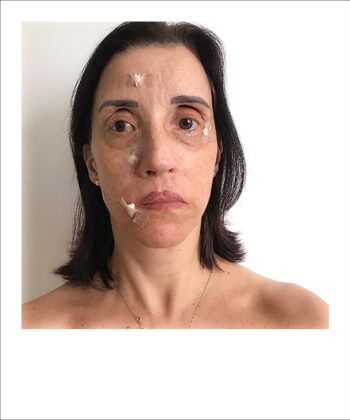

Há artistas, como Anselm Kiefer, Alfredo Jaar, Nazareth Pacheco e Itamar Vieira que se dedicaram especificamente ao trabalho de luto e reparação, assim como há testemunhas éticas de desastres inomináveis, como Sojourner Truth, Primo Levi ou a compilação de sonhos feita por Charlotte Bernhardt, mas sua mensagem torna-se realmente um compromisso com o futuro quando nos implica uma espécie de trato entre viventes, morrentes e seres vindouros. Este compromisso fica aquém e além das formas jurídicas e das trocas econômicas. Assim como há vidas que nos aparecem como não inteiramente terminadas, como Marielle Franco, e mundos que ainda não foram criados, o ato ético-estético parece preencher o infinito daquilo que não tem preço e supera o nosso sistema de valores finitos.

A noção de luto infinito foi introduzida por James Godley[2] a partir de seus estudos históricos sobre o massacre de 20 mil pessoas na cidade americana de Buffalo, durante a guerra americana da Secessão (1861-1865). Examinando os relatos jornalísticos e testemunhais da ocasião ele chegou na ideia de que um número tão elevado de mortos, em relação à população sobrevivente, só podia despertar um sentimento de luto desindividualizado e infinito. Ou seja, a combinação entre o luto de um e o luto dos outros com os quais se vive é tão extensa e intensa que doravante o luto se tornará o sentimento dominante nesta comunidade. Os sobreviventes reconstroem suas vidas, o afeto de tristeza diminui, mas as narrativas remanescentes permanecem determinadas por esta perda coletiva. A indenização, reparação ou retorno ao laço social acaba acontecendo apenas e tão somente pela passagem de gerações e torna-se um dos problemas mais insidiosos na clínica do luto coletivo. Resta saber se teremos uma comunidade de origem ou uma comunidade de destino.

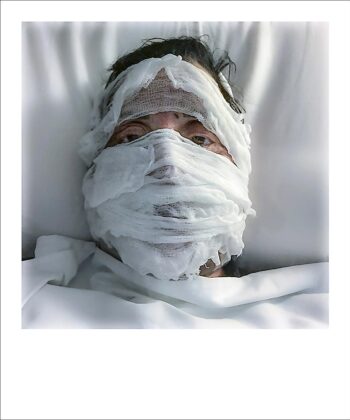

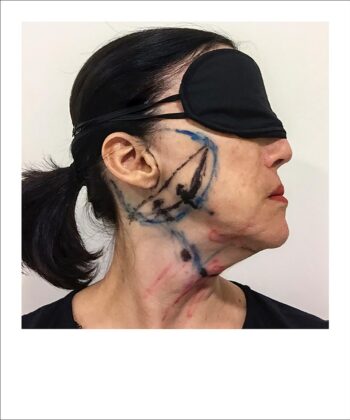

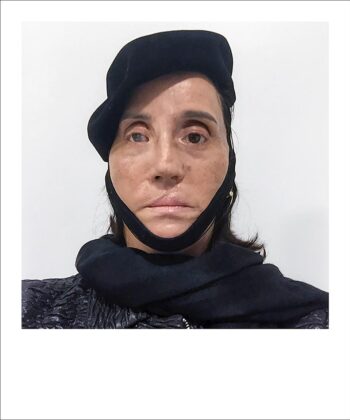

Reparação

Melanie Klein introduziu o conceito de reparação em psicanálise a partir de duas conotações principais: retomar um lugar (Wiederherstellung) e tornar algo novamente bom (Wiedergutmachen). Tudo depende do conceito de objeto que se tenha em mente[[3]: ético, estético ou político. Recuperar um lugar, no sentido de se reestabelecer, responde ao luto como trauma, como “perda do chão” e como “saída de si” próprio no instante de dor e loucura transitória que acompanha os primeiros movimentos do luto. Um lugar é uma instância simbólica, referida a estrutura e a história que nos posiciona em relação ao Outro. Tornar novamente bom, é um processo relativo à recuperação do prazer, da satisfação e do gozo. Para Melanie Klein a reparação pode ser definida, opositivamente, pelos seguintes processos[4]:

- Sentimento de segurança e gratificação ou complexo de inferioridade e voracidade por reconhecimento.

- Sensação de responsabilidade, solidariedade genuína e capacidade de perdoar e ser perdoado ou sentimento de culpa, ânsia por sacrifícios.

- Capacidade de compartilhar e restituir ou vontade de vingança e ressentimento.

- Fantasias de reparação e sacrifícios amorosos ou incapacidade de amar, dar e receber, envelhecer e realizar-se através dos filhos.

A reparação é o antídoto para o luto, mas também para os processos que atacam nossa capacidade de amar e para o que Klein chamou de posição esquizo-paranoide. Entenda-se por tal posição o processo de cisão do objeto, que ocasiona a fragmentação ou parcialização do Eu. Super investido em seu lugar narcísico, perseguido com ódio e culpa por fantasias sádicas ou masoquista, o Eu tende a defender-se da angústia mobilizando estratégias como a identificação projetiva e a cisão (splitting), base sobre a qual surgem os fenômenos de negacionismo. O processo de recuperação do lugar do eu, com redução de idealizações e projeções envolve, portanto, uma integração do objeto. A partição entre bom-prazer e mal-desprazer dará origem a uma nova unidade, com a correlata aceitação do “mal-desprazeirozo” no interior do próprio Eu.

Autores pós-kleinianos observaram que esta reabilitação do objeto para o prazer e esta recomposição do objeto para a relação explicam uma certa disposição à sublimação estética, que faz acompanhar a posição depressiva. A escrita, a produção de imagens e a criação de efeitos sensoriais criam uma perspectiva convergente entre a linha mimética e a linha catártica da reparação, doravante associada com a posição depressiva. Neste sentido, o luto se resolve quando se transforma, por meio da reparação, em uma unidade ética e estética. Isso se poderá verificar empiricamente na simetria entre o quê se “diz-faz” e o modo como se “diz-faz”. Congruência entre forma e conteúdo que constitui critério esperado para monumentos, museus e obras de arte que se oferecem em função reparadora.

Uma boa síntese deste argumento se encontrará na prática japonesa do katsugui, por meio do qual uma peça de cerâmica, geralmente um utensílio doméstico, pode ser consertado por meio de métodos tão especificamente implicados pelo reparador que o produto se torna ainda mais valioso e singular do que ele era antes. O katsugui tem sido usado por muitos estudiosos do luto[5] para exemplificar o processo de reparação que o luto demanda, especialmente o fato de que ao final o término do luto produz uma sensação e agradável libertação. Tal tipo de reparação requer uma ética específica para ser compreendida, por exemplo, a ética do whabi-sabi, onde a valorização da precariedade e da simplicidade na arte de viver são elementos centrais. A noção de resiliência é insuficiente, pois não se trata de saber se uma pessoa é capaz de voltar à situação inicial sem grande deformação, mas de saber se sua capacidade de sonhar e de transformar-se em matéria e forma diferente sobrevive ao processo da perda e de saber, no limite, se a própria perda nos ensinou algo sobre isso.

Assim como o conceito kleiniano de reparação enfatiza amor e gozo, mas não o desejo, o conceito de objeto a em Lacan começará referido ao desejo para depois tornar-se agalma amorosa e depois ainda objeto mais-de-gozar. Para Klein e Lacan reparar é concertar (em sentido estético) e consertar (em sentido ético), ou seja, reunir a capacidade de amar e ser amado, com a satisfação intrínseca obtida no processo. Contudo, isso não parece suficiente para pensar a dimensão de vida comum, superação do ressentimento e futuro reparador, para a qual a dimensão política do desejo é a expressão mais corrente. Veena Das ao estudar os massacres entre hindus e sikhs, durante a partição entre Paquistão e Índia, mas também ao pesquisar como os “reparadores” (healers) entendem sua tarefa como um dom e uma maldição[6], percebeu que o luto em contexto de injustiça, violência e suspensão de processos democráticos depende não apenas de como a comunidade define culpas passadas e responsabilidades presentes, mas fundamentalmente de como ela cria um futuro comum. A narrativa das crianças, assim como o testemunho dos sobreviventes tornam-se agentes fundamentais deste processo. A grande questão para os que vivem lutos infinitos não é de quem é a culpa ou responsabilidade, mas “como viver junto … com isso”.

[1] Dunker, C.I.L. Lacan e a Democracia: crítica e clínica em tempos sombrios. São Paulo: Boitempo, 2022.

[2] Godley James (2018) Infinite grief: Freud, Hegel, and Lacan on the thought of death. Journal of the Theoretical Humanities. v. 23, n. 6, 2018

[3] Lima, Rafael Alves. Análise Reparável e Irreparável: o Conceito Psicanalítico de Reparação na Agenda da Transição Brasileira. Psicologia: Ciência e Profissão [online], v. 37, 2017.

[4] Klein, M. (1937) Amor, culpa e reparação. In: KLEIN, Melanie. Amor, Culpa e Reparação e outros trabalhos (1921-1945). Rio de Janeiro: Imago, 1975. p. 347-384.

[5] Fukumitsu, K. O. Vida, Morte e Luto: atualidades brasileiras. São Paulo: Summus, 2018.

[6] Das, Veena. Affliction: health, disease, poverty. New York: Fordham, 2015.